生源变化视角下北京市高等职业院校招生策略

李 雯

近年来,在高等教育持续扩招的同时,应届高中毕业生和高考人数开始持续减少,高等教育适龄生源急剧下滑。高等教育发展开始从资源约束转向需求约束,高等教育市场逐步从卖方市场转向买方市场,人民群众的观念从要求接受高等教育转向主动选择高等教育。生源减少,对深化高等教育改革、扩大教育公平是一个重要发展机遇,但对于诸多普通高校而言,生源危机成为学校生存和发展的巨大挑战。

北京市高等教育生源持续下降,市属高校尤其是高等职业院校面临越来越严峻的招生压力。高职院校有必要直面、预测生源变化趋势,解析其对高等职业教育产生的影响,进一步完善招生策略,应对生源危机,谋求生存和发展。

一、北京市高考生源分析

(一)北京市高考生源现状

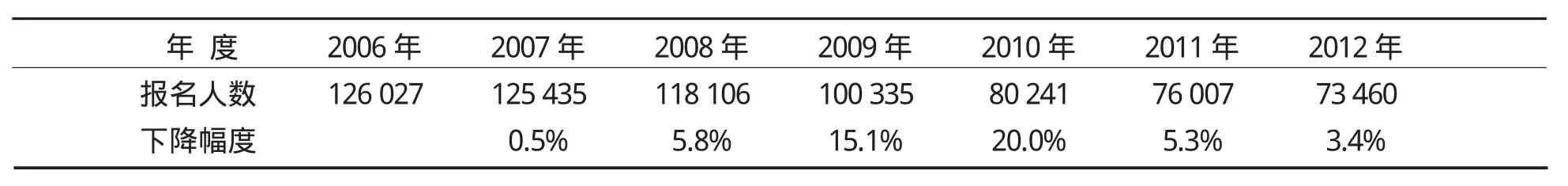

2008年,全国高考报名人数达到历史记录的1 050万人,从2009年开始持续减少。然而在北京,高考报名人数从2007年就开始持续减少,截至2012年,北京市高考生源连续6年呈下降趋势,且下降幅度明显,尤以2009年和2010年为甚,高考报名人数下降幅度超过了万位(见表1)。2012年高考报名人数比2006年下降52 567人,降幅接近42%。

表1 北京市历年高考报名人数 (单位:人)

(二)生源变化原因

高等教育适龄人口减少是导致高考报名人数连年下降的主要原因。根据北京市统计局年度统计数据,北京市15-19周岁人口数量在2007年为109.8万人,2008年为94.3万人,2009年为91万人,2010年为107.1万人。北京市普通高中毕业生人数在2007年为78 408人,2008年为78 468人,2009年为70 132人,2010年为62 305人。一般情况下,普通高中毕业生规模的变化情况决定了高考报名人数的走向,应届高中毕业生规模越大,高考报名人数越多;应届高中毕业生规模下降,高考报名人数将会随之减少。北京市高等教育适龄人口整体呈下降趋势,反映到高考生源上,呈现出连年下降的趋势。

毕业生放弃高考也是生源减少的重要原因。放弃高考的原因有多个方面,北京市高中毕业生放弃高考的一个主要原因是选择出国留学。根据中国教育在线发布的《留学行业分析报告(2011年版)》显示,2008年,全国出国留学人数17.98万人,2009年22.9万人,2010年28.47万人。2010年调查显示,出国留学人员中高中生占22.6%,且近年来高中生比例不断增加。北京高中生出国留学从2006年、2007年开始成为一种趋势,当时北京部分高中名校每年出国学生的比例约为5%,而今这一比例迅速增至20%,预计今后放弃高考选择出国留学的高中生人数还会继续增加。

(三)北京市高考生源变化趋势预测

根据第六次人口普查中北京市常住人口年龄构成的数据,对15-19周岁常住人口数量进行预测,2010年为107.1万人,2015年将下降为50.1万人,2020年为50万人,2025年为68.6万人。高等教育入学年龄主要包括在此年龄段中。北京市高等教育适龄人口数在中长期都有明显下降趋势,未来三年高考报名人数应该还会持续走低。2015年,此年龄段人口数量有大幅下降,相较于2010年降幅达到53%。2025年高等教育适龄人口将有一个较为明显的增长。

《北京晚报》报道北京市教委对初等教育的预计,今后三年,北京小学的入学人数将以每年数万的幅度增长,2014年将会迎来小学生入学的最高峰,预计幼升小人数将突破历史最高峰超过18万,而目前每年小学的入学人数在11万左右。根据教育年限推算,北京市高等教育生源在2025年左右将有较大幅度的增长。

二、生源变化对北京市高等职业院校的影响

(一)对高等职业院校办学规模的影响

北京市高等职业教育招生主要采取三种方式,即高职统招、单考单招和自主招生。2007年至2009年,通过这三种招考方式报名的考生占全市考生的比例分别为53%、54.3%、49.7%,招生计划占全市总计划的比例为49.1%、50%、51.3%。统计显示,北京市高等职业教育招生已占到高等教育招生总数的半壁江山。

连续多年的扩招,使各级各类高等学校形成了扩大办学规模的惯性。随着北京市高考适龄人口逐年降低,高考生源持续减少,处于高考招生最低批次的高职院校将首当其冲承受巨大的生存压力。以服务地方经济为定位的高职院校在京生源存量明显不足,如果想保持现有规模,将会越来越依靠其他区域适龄人口补给。

根据《中国青年报》报道数据显示,2000年,中国高校平均跨省招生人数约为21%,从2008年开始,高校跨省招生比例急剧上升,北京高校的外地生源超过了一半。全国高考生源自2008年达到顶峰后,开始逐年下降,多数省市,包括部分传统的生源大省都出现高考报名人数持续减少的趋势,伴随而来的是高考录取率快速攀升。因此,区域间的生源竞争将会越来越激烈,北京市高等职业院校外地招生面临着很大挑战,保持原有办学规模困难重重。

(二)对高等职业院校办学质量的影响

生源变化不仅对高职院校办学规模带来压力,也直接影响到办学质量。随着高考报名人数的减少和高考录取率的提高,高职院校如何招收到优秀生源成为一个难题。2011年,全国高校在京投放招生计划5.8万余人,减量主要集中在高职计划,而本科录取率将达到创纪录的54.3%,就此《中国教育报》指出:“今年高考,北京市每百名考生,就将有至少24人被重点高校录取。相对来说,是考取名校最容易的一年。”如此一来,处于高等教育结构底部的高职院校生源质量冲击会更大,相较于以往,生源整体质量将会降低一个台阶。生源质量下降,必然会直接或间接影响到学校整体办学质量。

北京市高考生源变化将促使高职院校把注意力从扩大招生规模转到重视人才培养质量上来。在这一过程中,如果学校办学定位不准、缺乏特色、竞争意识薄弱、对受教育者的内涵回报低,就有可能面临举步维艰的困境。

三、北京市高等职业院校招生策略建议

(一)优化专业结构,面对市场需求办学

生源变化给北京高等职业教育发展带来挑战,同时,也成为优化结构、提高质量的重要机遇。高等职业院校的人才培养目标决定了其办学必须立足于产业发展需求,专业建设必须密切结合区域经济、社会发展。

北京市高职院校“高会统招”的招生模式突出了考生对专业的选择,淡化了院校招生整体品牌效应,招生更多依靠的是专业优势。市场需求饱和,不适应北京经济发展趋势,办学缺乏特色和竞争力的专业招生将会遇到更大困难,同一院校中的冷热专业、不同院校相同专业录取差距将会拉大。

高职院校要灵活优化专业结构,以就业为导向,面向市场办学,根据社会、经济发展需求调整、开设专业。院校要科学分析区域经济发展的重点和趋势,把握社会对技能型人才的需求状况,结合自身办学条件和优势,正确确定自己在高等教育系统中的位置,形成办学风格和特色,树立院校品牌专业,提高考生报考吸引力。

(二)重视招生宣传,加强区域生源竞争能力

中长期内,北京市本地生源都将存量不足。北京作为国家政治、经济、文化中心,对经济不发达地区的考生具有很大吸引力,这是机遇。但是挑战也明显存在,目前全国多个省市已出现高考生源下降的趋势,生源竞争将会越来越激烈,加之,北京市对高职院校学生户籍、就业等一系列管理制度使得高职院校在外省竞争力降低。

高职院校要分析各个省市历年招生情况,由此进行招生预测,找准竞争突破口。重视招生宣传,突出地区、院校、专业优势,给出外地考生报考北京高校的充足理由,吸引其报考。建立招生宣传长效机制,通过扎实的日常工作和积极的社会服务实现院校社会声誉的积累。探索渗透性的隐性招生宣传模式,通过开展精细化的学生工作加强与录取新生原有教育关系的联系,利用校友资源强化学校正面宣传。

(三)扩大招生形式,加大北京生源挖掘力度

北京市高考生源减少,高职院校招生面临危机,因此,加大北京本地生源的挖掘力度尤为重要。从历年高考报名情况来看,中等职业教育毕业生进入高职院校就读的比例还有待提高,中职学生可以作为高职院校招生的有效存量。大部分高等职业院校招生多以普通高中毕业生生源为主体,没有很好地建立起中等职业教育与高等职业教育相衔接沟通的制度。其结果是,中等职业学校毕业生继续深造的通道不畅,高等职业学校的生源不足且不能适应职业教育对职业技能连续培养的要求。

依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》,我国将逐步实施高等学校分类入学考试,高等职业院校实行自主考试或根据学业水平考试成绩注册入学。改革现有招生考试模式,探索中高职衔接的“入口”和“路径”,有利于挖掘中等职业教育学生,扩大高等职业教育的生源。

2012年,北京市退役士兵首次可以报名参加高职自主招生。积极吸引、探索、实践退役士兵接受高等教育,也是挖据北京生源的有效方式。

(四)加强国际竞争和合作能力,应对出国留学低龄化趋势

近年来,世界著名高校加大了在中国的招生力度,港澳地区的高校也介入内地揽才,使高中生出国(境)留学呈现出不断增长的态势。经济文化发展领先的北京,高中毕业生放弃高考,转而选择出国留学的比例将会越来越大。面对国际竞争,北京市高职院校一方面要加快自身建设,提高水平,加强国际竞争力,留住生源;另一方面加大中外合作办学范围,创新合作办学方式,从教学质量、文凭含金量、上学成本等方面吸引生源。

此外,北京市高职院校可以利用所处的地域优势和具备的专业特色,尝试开拓境外生源市场,接纳外国留学生。院校可以创新办学形式,开设各类长期短期留学生班,培育民族特色鲜明,对留学生吸引力强的专业,一方面扩大生源,另一方面通过文化交流提升学校的品牌效应和社会影响力。

(五)开展成人教育,提升院校社会服务能力

通过高职招考方式可以看出,北京市高职院校生源以普通高中毕业生为主,中等职业学校毕业生为辅,生源结构比较单一。随着高等教育生的减少,一些高职院校招生规模会逐步稳定,或相应减少。但是,成人在职学习的需求将会持续增长,发展成人教育与培训,是高等教育改革和发展的重要任务,也是构建终身学习体系的客观要求。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》要求构建灵活开放的终身教育体系,大力发展非学历继续教育,稳步发展学历继续教育。高职院校在发展社区教育,联合企业开展职业技术培训,为摩擦性失业者进行择业培训等方面具有独特优势。院校面对社会人员开展职业技术培训,为无法参加全日制正规普通高等教育的社会人员提供教育服务,使他们掌握一技之长或多技之长,一方面可以开拓高职院校生源,另一方面也是院校社会服务职能的体现。

[1]杨东平.中国教育发展报告(2011)[M].北京:社会科学文献出版社,2011.

[2]北京市统计局.北京统计年鉴[EB/OL].http://www.bjstats.gov.cn/.

[3]中国教育在线.留学行业分析报告(2011年版)[EB/OL].http://liuxue.eol.cn/html/lxrep/index.shtml#c01s04

[4]朱音萍.我国人口变动对高等教育影响研究[D].北京:首都经济贸易大学,2001.

[5]国务院.国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)[M].北京:人民出版社,2010.

[6]张棋.北京地区高职自主招生制度的实践与思考[J].北京农业职业学院学报,2011(3).