后扩招时代我国中等职业教育发展的策略分析

刘 虎

在经历了多年的扩招之后,各种迹象表明,我国中等职业教育的后扩招时代已经悄然来临,虽然在部分地区中等职业教育仍然存在着继续扩招的可能,但外部环境的改变已经使我国中等职业教育不得不调整自身发展策略,从规模扩张的跃进中逐渐放缓步伐。这对于我国中等职业教育发展来说既是机遇也是挑战,只有清醒认识后扩招时代的必然性,我们才能摆脱扩招的思维定势,尽力化解后扩招带来的各种挑战,充分抓住后扩招的大量机遇,促进我国中等职业教育的转型与升级。

一、中等职业教育后扩招时代来临

(一)人口政策与中等职业教育生源萎缩

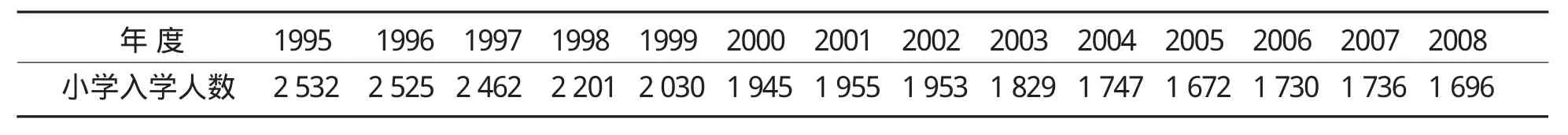

后扩招时代的来临,首先是计划生育及中国人口转型的必然结果。中国的计划生育政策以及随后的经济发展、人们生育观念的改变导致的人口转型使人口增长率持续下降,各级学校的生源持续萎缩,最终必然影响到中等职业教育的生源供给。据资料显示,全国小学入学人数在1995年达到2 532万人的峰值后就开始出现下降,1998年后开始出现持续大幅度下降。2005年,小学入学人数下降至1 672万,随后基本稳定在1 700万(见表1)。[1]

根据教育年限推断,1999年小学入学人数的大幅下降意味着9年后接受高中阶段教育的人数的大幅下降,而事实上也是如此,2008年,我国高中阶段教育招生1 649.12万人,中等职业教育招生规模突破800万人,2010年,我国通过提高高中阶段毛入学率的方法使中等职业教育招生数达870.42万人,而2011年,中等职业教育规模开始萎缩,如图1所示。按着逻辑推理,小学入学人数从2000年之后便开始大幅下降,那么相应的接受高中阶段教育的人数也应该下降,然而2011年,我国接受高中阶段毛入学率已到84%。根据《国家中长期教育改革与发展规划纲要(2010-2020年)》的精神,到2020年,我国要基本普及高中阶段教育,毛入学率达90%,普通高中和中等职业学校招生规模大体相当。可以预测,未来十年,我国中等职业教育扩招的空间已经不大,中等职业教育招生规模将逐步缩减,并基本保持在每年700-800万人之间。

表1 1995-2008年全国小学生入学人数 (单位:万人)

(二)高流失率促使中等职业教育后扩招时代提前到来

图1 2001-2011年全国中等职业教育招生数 (单位:万人)

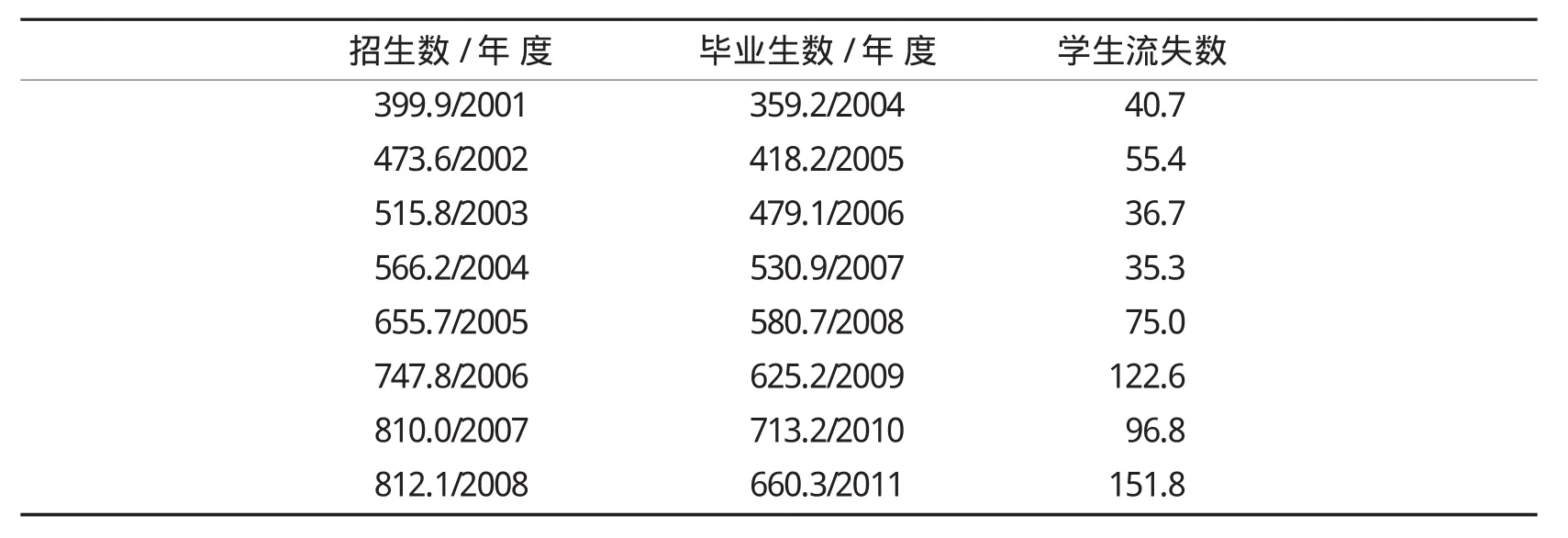

近年来,中等职业学校的高流失率也是促使后扩招时代来临的重要原因之一。虽然我国中等职业教育在短期之内实现了规模上的跨越式发展,然而,脱离经济社会发展水平,违背教育发展规律的职业教育扩招,使生源质量、教师整体素质出现下降,学校基础设施超负荷运转,而中等职业教育人才培养模式、课程与教学内容并没有发生什么变化,其结果必然是中等职业教育质量的下滑,生源的大量流失。表2列出2004年-2011年的学生流失数量,令人触目惊心。

表2 2004-2011年全国中等职业教育流失学生数 (单位:万人)

有研究者分析认为,导致这一结果的原因可能有三:(1)年度之间的数据统计口径可能不一致,基础数据的准确性值得怀疑;(2)来自基层的“虚报冒领”行为可能是一个重要因素;(3)学校中确实普遍存在严重的学生流失现象。[2]中等职业学校学生流失的现象呈现以下三个特点:(1)流失时间集中。多发生在第一学期的期中和寒假之后。(2)专业、年级、班级集中。在流失的学生中,90%为一年级学生,毕业班学生流失率几乎为零,流失往往发生在某个专业某几个班级。(3)流失比例高。学校整体年流失率在15%左右,个别专业年流失率达20%-30%,甚至更高。[3]

针对学生大量流失现象,国家不断增大对中等职业教育的支持力度,中等职业教育免费政策也陆续出台。2006年7月,财政部、教育部联合印发《关于完善中等职业教育贫困家庭学生资助体系的若干意见》,提出进行“学生免费接受中等职业教育的试点”。2009年12月,财政部、国家发改委、教育部、人力资源社会保障部联合发布《关于中等职业学校农村家庭经济困难学生和涉农专业学生免学费工作的意见》,决定从2009年秋季学期开始,对公办中等职业学校全日制在校学生中农村家庭经济困难学生和涉农专业学生逐步免除学费。[4]然而,免学费政策能否提高中等职业教育的吸引力,能否减少学生流失还需要进一步的观察分析。

二、后扩招时代我国中等职业教育面临的挑战与契机

我国中等职业教育数量的在短期内的大规模急剧扩张为改善办学条件和提高教育质量带来了挑战,这使得在后扩招时代中等职业教育依然面临十分严峻的形势。

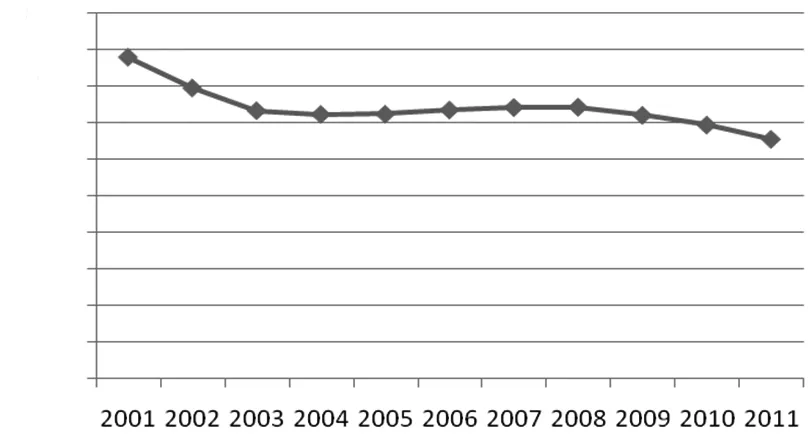

(一)学校数量下降

与中等职业教育招生规模急剧扩张的情况相反,从2001年至2011年的十年间,我国中等职业教育的学校数量却呈下降趋势(如图2所示)。2001年,我国共有中等职业学校17 580所,到2011年已减少至13 093所,十年间,中等职业学校减少了4 487所,其原因为停办或合并。学校停办的根本原因是学校的人才培养质量难以满足社会需求。虽然我国中等职业教育强调以服务为宗旨,以就业为导向,培养技能型人才,然而,许多中等职业学校的专业设置不合理,教学内容和学习内容过于单一,导致学校教育质量不高,从而导致学校的停办。

图2 2001-2011年全国中等职业学校数量变化

在后扩招时代,生源的减少会对中等职业学校办学带来更大的危机,大量职业高中、成人中等专业学校的倒闭已经说明了这一问题。在上海、北京等发达地区,一些中等职业学校虽然没有倒闭,但已经处于生源严重不足的境地,随着生源问题的进一步恶化,这些学校极有可能倒闭,中等职业学校的布局将会进一步调整。自2008年以来,中等职业院校出现的学生高流失率也向我们敲响了警钟。

(二)“升学”与“就业”定位转移

根据《国家中长期教育改革发展规划纲要(2010-2020年)》精神,我国到2020年,“将形成适应经济发展方式转变和产业结构调整要求、体现终身教育理念、中等和高等职业教育协调发展的现代职业教育体系”,中等职业教育和高等职业教育以及更高层次教育之间的通道将更加顺畅,在中等职业教育招生规模不断缩小的情况下,中等职业学校毕业生将有更多的机会进入高一级的学校就读。然而,在“升学”与“就业”之间,我们需要谨防中等职业教育过于滑向“升学”的一端。上世纪90年代我国台湾地区职业教育就是由于定位的偏差造成职业教育的滑坡。20世纪90年代前,台湾职业技术教育定位在“养成教育”上,让学生习得一技之长,毕业后直接就业,继续升学的机会偏少,同期职业学校的毕业生升学的机会远低于普通高中毕业生,其中等职业教育具有终结教育的性质。[5]然而,90年代后期,随着适龄人口的减少以及学生和家长对学历要求的提高,台湾地区中等职业技术学校普遍注重拓宽学生升学渠道,对职业技能培养重视不够,导致职业教育逐渐失去了原有的特色。台湾职业教育体系所担当的角色逐渐由“工作训练”转为“职业生涯发展”和“工作训练”。职业教育目标与角色的转变,使其陷入定位模糊,与普通教育难以区分的窘境。为追求升学目标,中等职业学校减少实习课程,缩减专业实务课程内容,压缩实习时间,其结果是终结性教育与保持职业教育特色的矛盾加深。我国中等职业教育需坚持吸取台湾地区职业教育发展的教训,走出适合的发展道路。

(三)学习者的需求更加多样

在一个多元的时代中,学习者需求及选择的层次也在上移。高等教育基本普及的年代,中等职业教育的发展将面临更加严峻的挑战。自2008年以来,许多普通高校在招生方面都出现了困难。在山东省,“只要不挑学校和专业,220分的学生都可以上大学”,2008年,全省考生近80万人,只有5 000人左右没有考上大学。2009年,山东省考生为70余万人,比2008年减少了10%,尽管“220分上大学”的标准已经很低,但高校还将进一步降低录取标准。[6]在和普通高中的竞争中,中等职业教育将难以在规模上取得优势,中等职业教育与普通高中“规模相当”的期望可能会成为空想。然而,我们也应当看到,后扩招时代,人们对职业教育的需求也将更加务实,中等职业技术教育需要靠提供高质量的服务取胜。根据山东省劳动和社会保障厅公布的数据,2007年,该省技工学校招生人数为15.9万人,其中有4.1万是“回炉”学技术的大中专毕业生,这也说明,高质量的中等职业教育仍具有较为广阔的社会市场需求。

三、后扩招时代我国中等职业教育的发展策略

后扩招时代对于我国中等职业教育的发展不仅仅是一种挑战,也是一种机遇,只要制定有效措施化解这些挑战,并充分利用生源减少带来的发展空间,挑战中等职业教育的层次和结构,提高中等职业教育的质量和竞争力,就能够使中等职业教育保持强劲的发展活力。

(一)科学合理地定位职业教育规模

职业教育的规模并非越大越好,虽然中等职业教育在提高高中阶段教育普及率的进程中发挥了巨大的作用,然而中等职业教育与普通高中教育的规模比例需要根据市场需求和学习者的意愿进行科学的定位,未来十年中等职业教育规划中的700-800万人的规模,并非社会需求的人才数量,而是根据国家政策法规测算出的数字。仅仅保持中等职业教育的规模并不能提高其积极性,采取强制性的手段使人们接受职业教育只会适得其反,近年来,中等职业教育近百万的学生流失量也正说明了这一问题。中等职业教育的规模也是一个市场化的过程,中等职业学校需要在竞争中提升自身吸引力,“小而精”的中等职业教育是未来我国中等职业教育的发展方向。

(二)切实做好布局调整工作

生源数量减少已经是一个不可逆转的客观实际,通过科学地布局解决这一问题是必须给予高度重视的工作。(1)需要进行规划实际,不同的区域要根据经济社会发展需要,适应区域产业特点,既放眼长远,又充分发挥职业教育已有的基础和优势,进行科学规划,合理布局。在学校特色、培养方向、专业面向等方面要错位发展,避免重复建设。(2)逐步加大资源整合力度。改变职业学校“遍地开花”的小而散的分布状况,立足做大做强,形成集聚效应、规模效应,保护和使用已有的资源,确保资源的有效利用。(3)职业学校内部也应加强专业结构调整。分析社会需求、职业前景、自身条件,明确优势专业、特色主干专业、支撑专业的建设思路,避免冷热不均,切忌大起大落。[7]

(三)建立中等职业教育质量监控和评估机制

质量问题在后扩招时代成为中等职业教育需要面对的主要问题,当前,中等职业教育还远没有形成靠质量来赢得社会了解,靠质量去吸引生源这样一种良性的发展机制。我国中等职业教育发展至今,还没有形成一个适合其发展规律和特点的质量监控和评价机制。[8]国际经验表明,许多国家都提供建立中等职业教育质量监控和评价机制,对职业教育的办学条件、师资力量和教育效益等方面进行定期或不定期的监督评估。如英国官方的权威机构每年都要通过听课、观摩教学和征求学员意见等方式考查学校的教学情况,定期公布每个学校的综合评价结果,根据评估结果确定学校的拨款数量。我国也需要解决国际经验,尽快建立起中等职业教育的质量监控和评价机制,督促其改善办学条件,提高人才培养质量。

(四)大力开展职业培训,发挥中等职业教育终身教育功能

当前,我国的中等职业教育只能延伸到高职层次,这种体系剥夺了中等职业教育的受教育者享受更高层次教育的机会和权利。我国现代职业教育体系的构建将解决这一问题,然而,现代职业教育体系的构建并非意味着中等职业教育将成为“升学教育”,在试点中等职业教育与多层次教育衔接的过程中需要制定严格的标准,科学选择产业和专业,有序、渐进地推进中等职业教育向更高层次发展。同时,从中等职业教育的发展角度来看,开展职业培训的在生源减少的情况下稳定职业教育规模,保障中等职业教育健康发展的有效措施。职业培训面广量大,涉及不同行业、不同人群、不同类型,有从业前培训、转业培训、学徒培训、在岗培训、转岗培训等多种形式,初级、中级、高级职业培训,等等,职业培训是一个蕴含极为丰富的资源,中等职业教育需要充分利用这一资源,为自身的健康发展奠定基础。

[1]王文龙,赵妍.后扩招时代中国高等教育发展危机分析[J].教育学术月刊,2011(10).

[2]谢湘.应放缓全面实施中等职业教育免费政策[N].中国青年报,2012-05-08(3).

[3]高慎淼.中职流生问题的原因与对策分析[J].职业教育研究,2011(11).

[4]韩云鹏.中等职业教育免费制度研究:综述与展望[J].职教论坛,2011(16).

[5]张会杰.生源数量减少与需求多元:高等教育深度变革的强劲动力[J].现代大学教育,2010(3).

[6]龚书文.台湾职业教育应对学龄人口减少的措施及启示[J].吉林广播电视大学学报,2012(1).

[7]李芙蓉.从数量扩张到质量提升——我国中等职业教育发展面临的困境[J].当代职业教育,2011(7).

[8]蒋留生.生源数量减少后职业教育发展对策的思考[J].职业技术教育,2008(25).