太湖大学堂 政商名流的枢纽

苏嘉溪 魏奇琦

太湖大学堂7号楼一楼,光线黯淡,有白衫长者守护,对来者双手合十,鞠躬行礼。南怀瑾去世一周之后,门口的签到簿上只有寥寥几个名字。

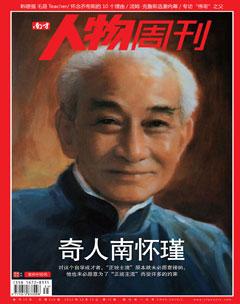

白衫银眉,手持香烟,一张慈目相片挂在大厅正中,照片不大,神情却令人想起焦尔乔·洛迪那张著名的周恩来肖像。照片下的祭台很简略,正中是一座名为“行走中的禅”的佛像。几个垫子供人跪拜,两边数排垫子,曾是来访者用来修行打坐的。现在这里成了南怀瑾的灵堂。

灵堂的柱子上,挂着康有为、李鸿章的墨宝。被尊为兼通儒释道三家的南怀瑾的灵堂内,没有佛乐,但闻访者的脚步声回音袅袅。

南怀瑾2004年从香港迁至上海,2006年正式搬至位于苏州太湖之滨的“太湖大学堂”。沿袭其在港台时期交游人士的习惯,“太湖大学堂”被内地各方神圣踏破门槛。

著名的大学堂

人们总是把南怀瑾选择晚年栖息之所联系到各种名目上。坊间称老人认为“庙港”二字雷同于“太庙”;又说:时任吴江市委书记汝留根之名,让老人心生“留根于此”之念。

以太湖蟹著称的庙港镇,素有“一级空气二类水”之称。新修的230省道在车轮下发出淅淅沥沥的响声,随着大学堂的指示牌望过去,眼前赫然一座“太湖禅林”牌坊。联强村公交站牌对面,“太湖大学堂”铁门紧闭。

已经退位的汝留根似乎不愿提及过往,在南怀瑾去世后的日子里闭门谢客。作家卞毓方的记述中,南怀瑾曾半开玩笑地说起择地太湖的缘由:“1999年,那时我在香港,一个学生在苏州投资,带我去玩,途中经过吴江,地方官得到讯息,务必请我留足小驻。我下车一看,嗬!铺在面前的是红地毯,垂立两旁的是‘文武百官,为首的一位递过名片,上面印着‘汝留根!我一愣,心想不妙,这不是要把我留下来吗?客随主便,当了客人,就要听主人摆布。先是宴请,然后安排游览,游到太湖一个地方——就是这里了,名叫庙港,四望烟波浩淼,草木蔚秀,我心里一动,说:‘若是能在这儿,骑骑驴,读读书,多好!汝留根汝大书记立马搔我心窝,他说:‘您要是喜欢这儿,这地就划给您!哈,我这就中了他的圈套。”

晚年的南怀瑾确有在内地寻找落叶归根之地的意思,几个弟子从杭州西湖、苏州东山,到上海淀山湖等,皆不中意。直到被太湖怡人之景打动,才决定买下当地300亩滩涂。

南怀瑾弟子魏承思称,便明确表示太湖大学堂既不是宗教场所,也不是教育机构或者社会团体,只是私人闲居讲学场所。

这处私人闲居之所因其不对外开放而蒙上一层神秘面纱。几位居士装扮的访客,自称来自宝船寺,在铁门外求拜南怀瑾,最终被拒之门外。大门前的游客们只能留影了却心愿。

神秘感这个词,南怀瑾对吴江同里镇企业家、私人园林静思园主人陈金根也提及过:“你那个静思园啊,要是让我干,我就不开放,奇峰怪石,嘉卉异木,可望而不可即,这样才有神秘感,身价更高,一开放,就落入商业模式,心理上就打了折扣。”

已到秋天,太湖大学堂内的玉米正在抽穗,小树林里,散养的鸡还在满地找虫。

依照魏承思提议,大学堂内开设“吴江国际实验学校”,本意是:“每年从贫困地区招收20名天资聪敏的失学儿童,学制10年,专教他们经史子集。10年后这200名毕业生中,或许能造就十多个真正的国学大师,使传统文化得以薪火相传,不绝如缕。”

在联强村村民的叙述中,这所学校招收的学生,有不少富家子弟:“他们时常会到学堂外、田地间学习,我们会与孩子聊天。”用私家车运营的村民,接送的多半是大学堂内的人:“有家长来看孩子,有的是有保姆的,家长也大多是官员或老板。”

2006年7月1日至7日,南怀瑾在大学堂首次开讲,内容是禅修与生命科学。2008年,太湖大学堂招收了第一批小学生,三十多人,吃住学习都在院内。

没有讲台,没有课桌,一张圆桌和几十把椅子,是小学生的课堂。与国内公立小学不同,除了必要的文化课,这里还设有中医、古汉语、武术等与中国传统文化相关的课程。学费每学期8万元,学生来自全国各地。

学生们每天6点半起床,7点开始练习武术半小时。早餐后,诵读经典,这学期读的是孟子的《尽心章句》和《梁惠王篇》。“不需要理解,就像唱歌一样。”

午饭散步后,学生们有一个“静定课程”,取自《大学》“知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得”,是儒家修身养性、追求道德完善的心理修养方法,内容是呼吸练习和中国传统的养生操。

从全国各地慕名而来的修行者也在此地与南怀瑾不断结缘。

他们学到了什么?

南方科技大学校长朱清时2003年第一次见南怀瑾时,对其学说思想一无所知,“我只知道有这么个人。”但是3个半小时的长谈几乎改变了朱清时的处世态度。

此后,科学家朱清时开始探索科学与禅道的关系。“发现现代物理的主流学说,正好是佛学在2000年前所講的。”在南怀瑾的推荐下,朱清时参加了2009年第二届世界佛教论坛,并担任佛学与科学分会场的主席。在会上,他发表了题为《物理学进入禅境——缘起性空》的演讲。

自2003年那次见面后,朱清时每年寒暑假都会探访南怀瑾,“这样的老人见一次,少一次,我珍视每一次与他的见面机会。”

“一个彻底的科学家,到了一定程度,都会发现人的认识是有极限的,人类只是生物进化的一个阶段。科学家要找办法突破这种极限,首先必须提高大脑的感知和认识能力,而佛学能让人在禅定状态下,安静地思考。这个状态下,大脑成了超导体。”

朱清时觉得,南怀瑾让他的心“找到了宁静,逐渐把很多事情放下。不再恐惧什么事,不会在意困难和打击。使我能不为个人得失忧虑,一心去追求我所认为的真理”。

南怀瑾对朱清时产生的是养心治学上的影响,而对少林寺的释圣智来说,更多的是佛道之悟。

1994年,二十多岁的释圣智在南普陀寺偶遇南怀瑾讲学。当时,释圣智对他所讲的“几乎是一窍不通,突然进去后,看到很多人,就混进去听”。因为方言不通,释圣智听得有点吃力。

此后10年,他对南怀瑾也仅是略有所知,“在书店里碰上点书,最早看老师的《金刚经说什么》,在一个很小的书摊上,还是盗版书,记得很清楚是花了10块钱买的。”

当时正在学习《金刚经》的释圣智读到对善护念菩萨的解释后,觉得突然彻悟了。此后又遇上南怀瑾讲座,便向其求得“善护念”3字墨宝。

释圣智提起南怀瑾时用了神圣一词。今年春天,释圣智来到太湖大学堂探望时,正在感冒。到南方后,感冒加重,鼻涕流得不停。“因为在老师面前坐,打喷嚏也不敢打,那个难受啊。老师马上就拉着我问:‘感冒了?一定要吃药,加衣服。‘感觉就像爸爸一样。”

南怀瑾为释圣智配好药,放在面前,倒好水,嘴里说着:“长者赐,不可辞。”第二天,感冒便有好转,“老师赐的药还真灵,也不知道是心里灵还是药灵,吃完了以后第二天早晨真轻了,鼻涕也不怎么流了身体也不怎么软了。我的感冒一般是7天才能好,那是第三天到下午的时候发烧也没有了,我感觉很奇怪。”

“南怀瑾的餐桌”如同“林徽因的客厅”一样,来访者能亲临现场,心里都觉得是最大的荣幸。“坐到老师身边吃饭真的很不容易的,很荣幸的。坐在老师旁边,老师不停地夹菜:啊呀,你吃素,要吃饱了。”释圣智说。

每次临走时的情景,让他印象深刻:“老师送我们,他搀扶着你走,送到屋子门口。老师一手拄着拐杖,一手跟你挥别,那个动作呀,感觉好像恋恋不舍,他那个目光啊,你是不能回视的,你要看他的话,真的会流着眼泪走的,就好像离家的时候,妈妈送我的感觉,知道你要走,又不能不让你走,又舍不得你走。”

在释圣智的观察中,大多到大学堂的访客都带着心结,期望得到南怀瑾的指点。“很神的就是这一点。老师的见客一般到晚上11点之后就结束了。他厅里面留下来的客人和我们学生就可以多坐一会儿。很多人都会说:老师怎么知道我今天要问这个问题。老师好像在桌子上回视一圈,就能看出你今天带什么问题来了。这样,他跟你说的话题刚好就是你要问的,你还没问呢他都已经说完了。”

在释圣智发现,南怀瑾不管跟什么人说话,“他的话一定是能让你接上的。你能接上他的下一句话,并且乐于回答他,我感觉老师好像有神通一样。”

“老师从来不谈政治,老师谈的大部分是他写的东西,偶尔会谈一些民族啊民情啊,关于政治方面的东西,在我个人的接触上,老师从来没谈到过。即使我们偶尔会提到当前形势,老师都会笑而不答,或者用另外一个话题岔开去。”

让释圣智觉得在大学堂内豁然开朗的是,某日打坐突然顺畅了:“早上8点钟坐下来,10点半大家都走出去散散香(散步)。那天很奇怪,我一上座就感觉不知道是睡着还是没睡着,只觉得自己是清醒的,然后一刹那就到11点多了,要吃饭了。我就奇怪了,今天怎么这么快呢。以前坐下来刚一会,首先是腰部,臀部以上不舒服,坐得很累,总要动一动,坐下来膝盖就不行了,有时候是脖颈酸疼。那一天姿势特别端正,也没感觉到腰酸也没感觉到臀痛,就感觉到时间不够用,那一天老师说:你这个家伙,还行!”

官商枢纽

2012年2月25日,吴江当地一企业工作人员开林(化名)接到接待任务,陪同一位领导以私人身份拜访南怀瑾。

开林是在去往太湖大学堂的路上才得知要去见南怀瑾的。进了大学堂,冷不丁就进了东北角的一个房间,房内供奉佛像,除了佛像边红色的长明灯透出点点红光外,一切都是黯淡的。满屋的红木家具之间,有人叮嘱不要开闪光灯。开林意识到这或许是南怀瑾的起居室。

很快,一行人被要求到大学堂外等候,只留下那位领导与南怀瑾共用晚餐。

4月18日下午,苏州大学校党委书记王卓君专程前往太湖大学堂拜会南怀瑾。双方互赠了礼物并合影留念。

夏天,某部门领导赴苏州考察时,顺道大学堂与南怀瑾长聊……

这些年来,太湖大学堂接待要人无数。因此,在南怀瑾去世后,“各方希求怀师舍利者无数,建议纷纭,故暂封存秘藏”。

一位弟子至今仍为第一次与南怀瑾的见面感到兴奋:“因为有太多的人,包括后来听老师的讲座,好多人是慕名而去的,跟他照个相,签个名,然后回去炫耀一番。”

这一点在南怀瑾的多名弟子口中得到验证。跟随南怀瑾几十年的古国治称:“多数人来都会说:我崇拜你啊!一问有没有读过南老师的书。没有。然后拍照合影,签名留念。”朱清时也坦承:“他最不喜欢别人一见他就说‘崇拜你啊,书写得好啊之类奉承的话。”

朱清时在大学堂遇见不少与他一样的著名大学校长、企业家、文化人,“也有很多求见而不得的。”南怀瑾也曾自我解嘲说:“我的生活就是三陪:陪吃饭,陪聊天,陪照相。”

南怀瑾常常会“骂企业家”。朱清时遇见过几次,南怀瑾对前来学禅的企业家直言:“要学禅,先把财富都甩掉。”并向来访者讲故事:

曾经有一位收藏金银财宝的人,背着一袋子钱财去学禅。半路遇见一和尚,带其去寻禅学大师,上了一艘船。船行至河中央,和尚让其爬上桅杆看看还有多远,在桅杆上,他看到和尚将其钱财抛入河中。懊恼之后,此人才感悟到这么做正是为其学禅所做准备。

静思园主人陈金根前后见过南怀瑾两次。第一次是跟随吴江市统战部部长前往。第二次,“一位自称是《人民日报》的人,运作了一年多,想见南怀瑾大师,但见不到。后来我就心里想,正好我的儿子女儿还没能见到大师,就跟市委书记说:我的儿子和女儿都很崇拜南怀瑾大师,还有个是散文写得不错的人,也想见见南怀瑾大师。书记跟他秘书一联系,就成行了。”此后就安排与他一同晚饭。

南怀瑾常对来访者称,大学堂的食堂是“人民公社”,可以“随便吃”。在这次会面中,南怀瑾说道,中国的康乾盛世200年,他预计目前的中国盛世也将有200年,而这200年必定在大陆,而不在台湾。“这似乎也是他要回到内地的原因。”

陈金根第一次拜访南怀瑾时,带了自己收藏的一块灵璧石,“他收下了。第二次,他却不肯再收。”

南怀瑾说:“越是好,越不能要。宝贝放在家里,招贼啊。莫如你放在园里,供大家欣赏。再说,你读过《水浒传》就晓得,宋徽宗喜欢玩奇石异木,结果把国家玩丢了。”

因为把玩和收藏奇山怪石,南怀瑾为陳金根写下:“吴江静思园中藏灵璧石,可见业主君致知在物格。”和每个求得南怀瑾题字的人一样,陈金根感到荣幸:“收到他字不容易。”

著名书画家送南怀瑾书画,他是不收的,“他说挂了谁的、不挂谁的都不好。”有人用紫檀雕了一条硕大的龙,用车子运到大学堂,依然被拒,不得不往回运。

2006年,汪道涵秘书陈元麟曾在上海听了一整天南怀瑾的讲座。“那次是中华唯识学会会长将其邀请到上海讲学。虽然我们一直都有亲身聆听他讲座的愿望,但一直没能实现。那一次是临时说可以了,他们通知我过去。一共有将近两百人去听……”

陈金根记得,南怀瑾告诉他长寿的秘诀是:“少吃饭,多抽烟。”一位接近南怀瑾的人透露,这位临终遗像上仍手不离烟的老人,一直保持着一天3包烟的纪录。

其弟子刘雨虹对此解释说:南师早年在峨眉山闭关,那里人迹罕至,山气清新,呼吸十分畅快,下山后复闻“人”味,顿觉浊臭刺鼻,不堪忍受,万般无奈之下,才想到用烟气驱赶“人”味——于是积久成习。不过,他是只抽不吸,烟气在嘴里转个圈,就吐出来了。

释圣智所见到的是:“人多的时候,他会多抽几支。女孩子涂脂抹粉,身上有化妆的味道;男孩子有汗臭味、酒肉味,老人家鼻孔比较通,闻到以后不舒服。前来拜访的客人,一般都很亲近老师,跟他照相的时候,老想把身子贴到他身上,但他们的气味又让老师很难受。老师无奈之下有时候要跟他们说话,就用抽烟的方法挡这个味道。老师一辈子都喜欢给别人面子,给别人欢喜,给别人快乐,给别人力量。他不可能因为你身上某种他不接受的味道,当面指出让你尴尬难受。他采取的方法就是抽烟。”