明朝皇木运输船的监管和查验

本刊记者 曹 凛

木材在中国古代各朝所需的建筑材料中消耗量位居首位。明朝对皇宫、皇陵和寺庙的大肆建造,促进了明朝水路皇木运输的发展,也使得皇木船只运输的管理和监查工作变得庞杂与繁琐。

皇木的采办

1406年,为营建北京大量宫殿、陵墓和庙宇,明成祖朱棣分遣大量大臣前往川贵、两广、湖湘、江西、福建等深山森林采办优良巨木。

《明史·卷150·列传第38·师逵》记载,为修建北京行宫,这一年明成祖朱棣派大臣师逵(?~1427)到湖南深山采伐和督运巨木,然后由长江转运北上。

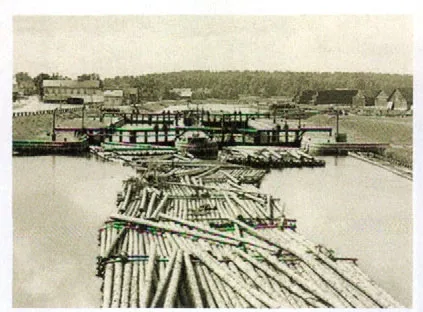

采办和监查官员多为工部四司、内监局和专派官员担任,《明史·卷82·志第58·食货六》:“采办成就则工部四司、内监司局或专差职之,柴炭则掌之惜薪司。” 如1439年春改建正阳门城楼,工部在1438年底上奏,请派人1000名到蔚州和保安卫等处山场采木,然后编成木筏自浑河而下,运至小屯厂储存,英宗同意了(《明英宗实录·卷43·正统三年六月壬戌条》)。皇木运至北京通州的张家湾厂,先查点质量和数量,然后送到北京崇文门外的神木厂和朝阳门外的大木厂,两厂的管理机构相同,皆由宦官查验木质。工部一共在北京设置了包括神木厂、大木厂和台基厂在内5个木厂。

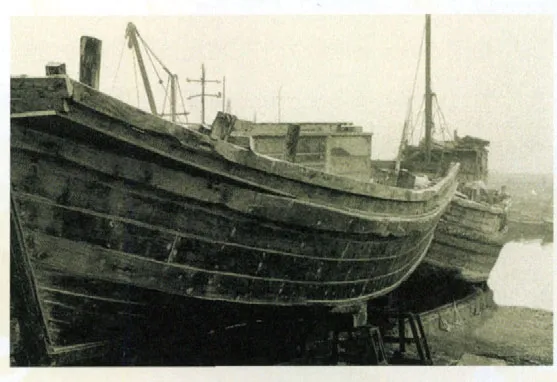

皇木的采伐与运输从明初就采取招商采办、各级官员严格督查的方式。运输时,采伐好的木料多由州县府的佐贰官负责押运。皇木招商采办与水运时,一路免税,且享受航运优先权。相关官员首先查看木料砍伐下来后停放的干燥时间和效果:木料砍伐下来后,要经过一定时期的自然干燥后,才能水运,否则容易降低木料质量等级。

1415年,三千里长的京杭大运河全线贯通。除漕运外,京杭大运河承担起重要的皇木转运物资的任务。长江上游及其支流地区从明代开始大量伐木,为北京故宫和十三陵等国家建筑提供大量珍贵的巨木,现在去参观故宫和十三陵,其巨木使用的数量和质量,都令人惊叹,而当年千里水运之艰辛现在不难想象。北京故宫的营建始于永乐十五年(1417年),完成于永乐十八年(1420年),共建房8350间。它虽然是在元代大内旧宫的基址上建造的,但基本被翻新重建。以后故宫虽有数次重建和增建,但规模与框架的基调在永乐时代已奠定。建筑北京皇宫只花了四年时间,这么大的建筑群能在短时期内完成,归功于明成祖朱棣的提前备料。早在永乐四年开始,明成祖就派大臣们分赴四川、湖广、江西、浙江、山西等地采运木料。

师逵将皇木采伐和运输这一事务部分交予船商和木商,由于运木事务部分下放,官方监查就更为严格,这引发了商贾和百姓的不满,商贾和百姓告发师逵,师逵遭到了弹劾:“召商贾,军役得贸易,事以办。然颇严刻,民不堪,……左中允周干劾之。”师逵居官40余年,为政清廉,家无积蓄。宣宗常与群臣议论:“大臣持廉守正者,唯逵一人。”宣德二年(1427),卒于任所。他死后,古朴接任,并继续到江西采木。

明朝万历年间,工部给事中王德万和御史况上进统计:“一县计木夫之死约近千人,合省不下十万”。由此可见,皇木采伐及运输在明代是最浩大的工程,牵涉到的人力物力财力,甚至超过了盐科。明代初期因为修建故宫,把天下(主要生长在湖广、四川一带)的金丝楠木砍伐得差不多了。如嘉靖36年(1557年)明廷为营建三殿,仅在四川就采伐巨木15712根,当时的礼部尚书严嵩在1541年上奏请求停止开采:“盖巨木产自湖广四川穷崖绝壑人迹罕至之地,斧斤伐之,凡几转历,而后可达水次,又溯江万里而后达京师,水陆运转岁月难记”,但效果不大。

皇木运输的管理机构

具体负责皇木运输的管理者有工部的都水司、营缮司和屯田司。其中工部在明朝初的1367年设置工部总部和将作司,1368年工部增设工部总部、虞部、水部并屯田,为四属部。工部的具体工作(洪武元年1368年)最初归将作司官员管理和统筹,将作司的最高官员是将作卿,正三品;少卿,正四品;将作卿和少卿的下属官员有丞、提举、同提举、司程、典簿、军需库大使等,其中将作丞为正五品。左、右提举司的提举为正六品;同提举为从六品官员。司程、典簿和副提举都为正七品。军需库大使是从八品,军需库副使为正九品。

1373年,改将作司的行政级别从正三品降为正六品,所属提举司为正七品。将作司成为工部下属的一个具体部门,具体管理官员和制度变化如下:“洪武六年,改将作司为正六品,所属提举司,改正七品。寻更置营造提举司及营造提举分司,每司设正提举一人,副提举二人,隶将作司。八年,增立四科,科设尚书、侍郎、郎中各一人,员外郎二人,主事五人,照磨二人。十年,罢将作司。十三年定官制,设尚书一人,侍郎一人,四属部,以屯田部为屯部,各郎中、员外郎一人,主事二人。十五年增侍郎一人。二十二年,改总部为营部。二十五年,置营缮所。改将作司为营缮所,秩正七品,设所正、所副、所丞各二人,以诸匠之精艺者为之。二十九年,又改四属部为营缮、虞衡、都水、屯田四清吏司。嘉靖后添设尚书一人,专督大工”(《明史·卷72·志第48·职官一》)。

皇家宫殿、城郭、陵寝、王府宅第等的修建,以及工匠、工役的管理,皆归营缮司管辖。北京的作为皇家木材加工厂的神木厂、大木厂、贮放柴薪的台基厂,也是工部营缮司的督察工作范围:“营缮,典经营兴作之事。凡宫殿、陵寝、城郭、坛场、祠庙、仓库、廨宇、营房、王府邸第之役,鸠工会材,以时程督之。……凡工匠二等:曰轮班,三岁一役,役不过三月,皆复其家;曰住坐,月役一旬,有稍食。工役二等,以处罪人输作者,曰正工,曰杂工。杂工三日当正工一日,皆视役大小而拨节之。凡物料储 ,曰神木厂,曰大木厂,以蓄材木,……曰台基厂,以贮薪苇,皆籍其数以供修作之用”(《明史·卷72·志第48·职官一》)。

工部的都水司也负责皇木的水上运输及船质督察:“凡度量、权衡,谨其校勘而颁之”,工部的都水司具体职责。据《明史·卷72·志第48·职官一》记载如下:“舟楫、 碾者不得与灌田争利,……凡道路、津粱,时其葺治。……凡舟车之制,曰黄船,以供御用,曰遮洋船,以转漕于海,曰浅船,以转漕于河,曰马船、曰风快船,以供送官物,曰备倭船、曰战船,以御寇贼,……凡度量、权衡,谨其校勘而颁之,悬式于市,而罪其不中度者”。

嘉靖年间为采办皇木增设工部的督木道及采木侍郎。万历二十四年(1596年)以后,巡抚和巡按等为采木总负责人,并设置督木总道一职,州县卫所的军人有时也参与木料运输的任务。采木官除负责采木管理与后勤保障等事务外,还负责验查木材及运输舟船的质量。

明宫木炭的水上运输

北京西郊多出煤块,但明朝皇宫冬季却习惯于使用质量上好的木炭取暖。皇宫用炭量巨大,因此朝廷派专员押运木炭至京。皇宫木炭的采伐和运输,归工部的屯田司管理。工部的具体工作在明朝最初时归将作司官员管理和统筹,后来将作司的提督也负责皇宫惜薪司的柴炭供应事宜:如易州在邻近北京的河北境内长城以南地区,朝廷在易州设立柴木厂以供应皇宫薪炭用量。朝廷还设立提督易州山厂一职。提督易州山厂是明代官名,掌督办宫廷所用柴炭。提督易州山厂于1429年设置,专管柴薪采伐与运输。1450~1456年间,易州山厂由工部尚书或侍郎监督厂事。1529山厂改由郎中一人管理,1565年易州山厂改设主事管理:“提督易州山厂一人,掌督御用柴炭之事。明初,于沿江芦洲并龙江、瓦屑二场,取用柴炭。永乐间,迁都于北,则于白羊口、黄花镇、红螺山等处采办。宣德四年(1429年)始设易州山厂,专官总理。景泰间(1450~1456年),移于平山,又移于满城,相继以本部尚书或侍郎督厂事。天顺元年(1457年)仍移于易州。嘉靖八年(1529年)罢革,四十四年(1565年)改设主事管理”(《明史·卷72·志第48·职官一》)。

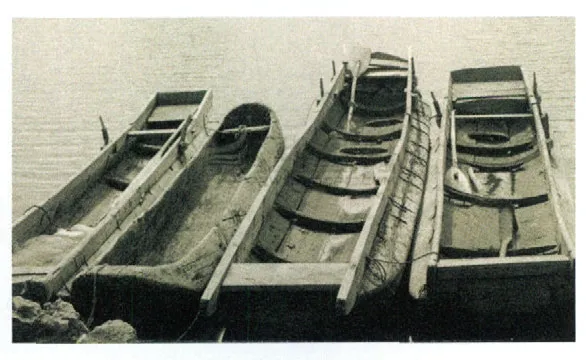

1471年,监察御史左钰建议:“易州等处柴厂,采办柴薪,以供惜薪司之用。……今淮扬等处,直抵通州, 河道两旁,俱有闲地,乞敕管河京官,督同所司,分立界限,于春时令看浅人夫栽种榆柳,候其长成,剪伐堆积,付来京船只,顺带至张家湾交割,以备官用”。奏入后,宪宗命:“下所司知之”(《明宪宗实录·卷89·成化七年三月乙未条》)。

屯田司和将作司的提督监查船队上的木炭等级和规格,以确保皇宫用柴的质量。具体的验查方式是明代监官建造记录采伐柴薪和烧炭内容的官方册子三本,一本留厂备查,两本分送巡关御史、把守关口官员盘诘;运输皇宫薪炭的船队出入各河岸关口,也要携带山厂批给的票据接受查验。除屯田司和将作司的监官外,长城南边山木森林一带的兵部官员、镇守太监、锦衣卫、边关军吏、各镇巡抚等,也有查验木炭运输船队船况和船上薪炭的权利,以防私贩和偷木现象发生。

兵部在1582年曾上奏:“上供顺柴,出马水一带山中道路险远,采办艰难,行该口守备官如遇商人到彼,照旧于石港等口,可通水路,听其就近采运,不得故行刁难”(万历《大明会典·卷156·柴炭》)。从史载事例中,可见明朝廷各级部门对皇宫柴炭水上运输查验的重视,也可见管理部门的众多与庞杂。

由于皇宫用炭量巨大,明中期后,北京周边的燕山和太行山一带山脉的山林木料量锐减。到明末,长城南边的山木森林资源基本耗尽,“昔以此州林木蓊郁,便于烧采,今则数百里内山皆濯然”了(《易周志·卷3·山厂》)。

海外进贡与查验

明朝皇宫里的大量家具用材考究,多以紫檀、黄花梨、鸡翅木、乌木、红木和铁力木等木质材料为主,这些木材的绝大部分都从东南亚和南亚地区海运进来。从现存北京故宫博物院里的明朝大量家具来看,绝大部分木材都是当时朝廷通过与17个东南亚和南亚地区国家的朝贡斟合贸易进口得到的。由于明初多实行民间禁海政策,因此明代于1383年开始实行的“朝贡斟合贸易”反而呈现出一支独放的繁荣景象。

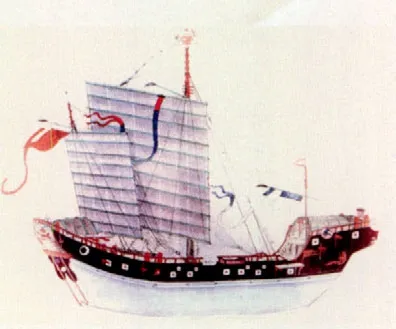

明朝运输皇木的国外船只进入中国港口时,需要持有明廷下发的“斟合”册和本国政府的表文,接受明廷布政司的监员、地方政府和朝廷派去的相关官员的对照验查,待相关官员验明船队的船只数量、船上贡物、船队航行进入中国海域指定的航线、码头、日期后,才能卸货。

鉴于明初时元朝的市舶司已被关闭,国外贡船的靠港检查与管理主要由原市舶司的上级部门布政司接手。布政司的监员首先查看“斟合”文书:由布政司监员与进贡国的使团官员各将半张通关“斟合”文书拼合在一起,对字号、底簿与内容进行勘验和对比,确定这张通关“斟合”出自同一文书,才允许贡舶靠泊进贡与互市。

布政司监员登船点验来自马来西亚、文莱、印度尼西亚群岛等地点名采办而来的紫檀木、乌木和花梨木等名贵木料的数量。点验完毕后,监员上报布政司,并将这些木料卸下送往京师,经朝廷验收,布政司再给予进贡者相应的钱财以示交易之公平。

此外,明朝还定期派专员驾乘海船到南洋采办这些稀珍木料,以供应朝廷,并形成定制。其中,这些名贵木料质量好坏有时很难辨认,需要专业人士查验,明廷因此派了相关官员随船对当地木料进行质量检查。

这样,一些国家的珍贵木料基本被中国采办殆尽,如南洋各大陆和岛国的紫檀木,在明朝时基本就被中国政府高价或强制性搜刮而去,由于这些木料生长期十分缓慢,现在,世界紫檀木料的绝大部分都在中国大陆,其中以广州和北京储藏的最多。清朝宫廷和民间所用的紫檀木,也多是明代储存下来的东南亚木料。