当前影响我国粮食生产的主要因素分析

李琳凤,李孟刚

(北京交通大学,北京市 100044)

一、我国粮食生产的现状

1980年以来,我国的粮食生产获得了快速发展,达到了粮食供需的基本平衡,但随着农业政策的变化,期间粮食生产出现了几次较大的波动,特别是2000~2003年间,粮食总产量连年快速下降,供需矛盾加大。目前我国粮食的产需自给率大体在95%左右,从分品种看,玉米产需基本平衡,小麦、水稻供求偏紧,大豆存在较大缺口。从消费用途看,口粮消费有所下降,饲料用粮、工业用粮明显增加。

1.粮食产量总体分析

粮食安全是关系国家社会经济发展的头等大事,历年来党中央和国家领导人都高度重视农业生产问题,尤其是粮食生产问题。我国的粮食产量不断迈上新的台阶,全国粮食供求进入基本平衡、丰年有余的新阶段。从2004年到2008年,我国粮食总产量实现“五连增”,2008年达到历史新高,突破52850万吨,比上年增产2690万吨,增长5.4%。而从1997年到2008年的11年间,粮食产量仅比1996年增加2397万吨,尽管粮食产量受耕地、单产、政策等多种因素制约,但也反映了进一步提高粮食产量所需的时间跨度增加,粮食增长率放缓,未来粮食增产的难度加大。

2.粮食生产结构分析

(1)粮食产量品种结构。建国以来,以我国稻谷、小麦、玉米3大主要粮食产品的构成而言,稻谷始终是我国第一大粮食作物,目前占粮食总产量的比例维持在35%以上,低于建国后的最高点47%10个百分点左右。尽管稻谷产量不断增加,但稻谷比例却在下降,体现了我国粮食结构的调整和变化。

我国粮食品种结构发生了较大的变化。20世纪70年代初期以前,我国稻米产量比例经历了1957~1961年的3年下降时期后逐渐上升,在1972年达到建国后的最高点。这段时间,小麦和玉米产量比例变动相对较为稳定,大致维持在10%~15%左右,整体来看小麦比重略高于玉米比重。期间由于南方推广双季稻及改善灌溉条件,水稻种植面积有了较大的增加,北方由于缺水而限制了小麦种植面积的扩大。

20世纪70年代后,稻谷产量比例就一直呈下降趋势,到80年代中期,稻谷比重下降到了43.9%左右。而这期间,小麦比重逐年上升,到1986年上升到了23.0%,为70年代初的1.5倍多。玉米产量比例也有所上升,但上升幅度明显低于小麦。这与华北平原改善中低产田的生产条件、增加灌溉面积有很大的关系。

从80年代中期以后,稻谷产量比例进一步降低,2006年为近年来的最低点,稻谷产量比例仅为36.7%,比1972年最高点降幅达到了10个百分点。小麦比重较为稳定,大致在20%~25%之间。而玉米产量比重上升非常明显,自1998年超越小麦后,差距明显拉大。2007年,玉米比重达到30.36%,高出小麦8个百分点之多。由于粮食消费结构的变化,玉米由口粮逐渐转换为饲料用粮,同时玉米单产大幅度增加,玉米播种面积还有进一步增加的趋势。

(2)区域结构分析。我国粮食产量不断增加,各地区的粮食结构也发生了较大变化。这一方面有自然条件方面的原因,我国南北气候差异明显,东部和西部地区条件差异较大,而气候变化也加剧了地区间的条件差异;另一方面则主要是由于各地经济形势、农业重视程度及扶植力度、资金投入差异等造成的。在2004年到2008年,我国粮食总产量实现“五连增”中,河南、吉林、山东、黑龙江、安徽等粮食主产省(区)对全国粮食增产贡献尤其突出。

稻谷、小麦和玉米生产的地区分布有较大差异。近年来,不同地区在不同粮食生产中的相对地位也有较大调整。当前,我国的稻谷生产主要分布在华中南地区和华东地区,小麦生产主要集中在华东地区、华中南地区和华北地区,东北地区、华北地区和华东地区则是我国的玉米主产区。在1998~2001年的连续3年粮食减产中,稻谷减产绝大多数发生在华东地区、华中南地区,二者减产的稻谷分别占全国减产的50.38%和35.56%;小麦减产主要集中于华北地区、华东地区和西北地区,三者减产的小麦分别占全国减产的29.72%、21.14%和21.37%;玉米减产大多集中在东北地区和华北地区,东北地区减产的玉米高达全国减产的67.78%,华北地区减产的玉米也达23.63%。此外,在此期间,东北地区的稻谷、华中南地区的小麦、华中南地区和华东地区的玉米都还有所增产。

从南北方整个区域带来看,南部稻谷产量与北方旱粮基本呈相反的趋势。近年来南方稻谷生产趋向滑坡,已成为全国粮食总产量徘徊不前的主要因素之一。北方粮食生产趋增,南方粮食萎缩,这种趋势发展的结果造成全国粮食重心北移。从20世纪70年代末到80年代中期,南方粮食虽然在全国粮食格局中占有主要地位,但其地位已开始下降;而与此同时,东北地区粮食地位逐步提高,黄淮海地区粮食增产幅度也稳步上升,形成了黄淮海和东北地区全国商品粮源的两大基地。

二、制约我国粮食生产的主要问题

1.自然资源的数量减少和质量下降

(1)耕地面积减少且质量下降。近年来,我国耕地面积呈现出下降速度逐渐加快的趋势。2003年,我国人均耕地面积为1.43亩,2005年下降到1.4亩。2007年底,这一数字仅为1.38亩,不及世界人均耕地的40%。[1]1996年农业普查全国耕地面积19.51亿亩,2001年据国家统计局测算,全国约有耕地面积19.06亿亩,2007年底国土资源部数据表明,我国全国耕地面积已减少到18.26亿亩。1996年至2001年,耕地面积平均每年递减0.45%,2001年至2007年,平均每年递减0.7%,大大高出前5年的递减速度。其中,南方一些地方粮食播种面积减少幅度更大,加剧了粮食生产格局结构的失衡和全国粮食市场的不稳定。不仅如此,我国耕地的总体质量不好,全国大于陡坡的耕地有近9000万亩(600万公顷),有水源保证和灌溉设施的耕地只占40%,中低产田占总耕地面积的79%,更有许多耕地面临严重的水土流失、沙漠化、盐碱化、风蚀、海蚀,土地的可持续生产能力受到严重影响,对粮食安全构成了一定的威胁。

(2)灌溉水源短缺且水质恶化。据联合国教科文组织数据,生产1吨小麦需要150吨水,大米2659吨水,玉米450吨水,大豆2300吨水,生产1吨谷物平均耗费约1000吨水资源。照此估算,我国年产万亿斤粮食,需耗费的水资源多达5000亿吨。我国是一个季风显著、大陆性气候典型的国家,降水的地区差异和年变化率很大,大部分地区非常干旱,水资源十分短缺,农业用水问题一直制约和困扰着粮食生产发展。目前,全国人均水资源量为1911立方米,仅是世界人均数量的1/5,全国常年缺水300亿立方米,遭受干旱威胁的耕地面积在2亿至3亿亩之间。我国水资源分布也不平衡,北方粮食主产区严重缺水,缺水面积高达58万平方公里。另外,随着经济进入工业化带来的持续高速增长时期,工业用水和生活用水的需求量急剧增大,今后工业部门和农业部门之间的水争夺战似将加剧。据联合国教科文组织数据,农业用水在水总消耗量中的比率因经济发展而下降,亚洲大约是70%~80%,美国大约是40%,日本大约是60%。我国这一问题尤其突出,南方多水地区农业用水利用率仅在17%以下。更不可忽视的是,水源的严重污染加剧了水的供求矛盾。据中国工程院院士刘鸿亮教授对全国55000千米河段进行的研究调查报告显示,23.3%的河段水质污染严重而不能用于灌溉,而且河流自洁等生态功能严重衰退,形势异常严峻。

2.生态环境的恶化和自然灾害加重

(1)生态环境脆弱,总体还在恶化。近年来,在国民经济迅速发展的同时,我国农业资源经历了一次高强度、掠夺式的开发,水体污染、荒漠化、酸雨、生物种类减少等问题交叉发生,草原退化、土地沙化和碱化还在加重,作为农业、粮食和主要食物产业绿色屏障的生态环境十分堪忧。目前,我国严重退化草原已近1.8亿公顷,且以每年200万公顷的速度继续扩张;①森林覆盖率远低于31.4%的世界平均水平;我国是世界上受沙漠化危害最严重的国家之一,每年沙漠化造成的直接经济损失超过540亿元,北方干旱和半干旱地区的沙漠化土地还在不断扩大;我国现有盐碱化和次生盐碱化土地5.1亿亩,盐碱化土地已经延伸到17个省区,其中仅在新疆、宁夏、甘肃和山西4省(区)就有盐碱地2亿亩。我国未来粮食增产所依赖的生态环境脆弱,并且在持续恶化。

(2)自然灾害频发,增产压力加大。随着全球气候变暖的加剧,自然灾害频繁发生,国内外粮食生产受到严重威胁。国际粮食政策研究所的报告指出,由于全球气候变暖,到2020年全球农业产量预计降低16个百分点,其中发展中国家所受的影响更大。不仅如此,气候变化还对生物多样性构成严重威胁。

近年来,由于气候的温室效应以及资源与生态条件的恶化,我国自然灾害增多。在我国,自然灾害集中表现为干旱、洪涝和病虫害3个方面。三十余年来,几乎每隔3至4年就会发生局部的自然灾害。农业和其他产业不同,农作物的产量与自然条件紧密联系。相应的每隔3至4年总有1年粮食减产,减产幅度在2%至5%范围内,极个别的年份甚至达到10%。粮食减产造成粮食供应量的减少,往往需要依靠储备粮来弥补。

3.投入成本增加和边际效率下降

(1)基础设施落后,耕作效率不高。我国大部分农业水利等基础设施都是解放初期建造的,虽然国家和地方政府每年投入到农业基础设施建设上的资金不少,但相对于农村经济发展对基础设施的要求来说还远远不够,相当一部分设施年久失修,功能老化,配套不全,许多沟渠淤积,导致相当数量的农村耕地无法耕种。

(2)生产成本上涨,种粮效益下降。近年来,粮食生产成本大幅增长。2008年,农业生产资料价格上涨20.3%,比上年涨幅增加了约13个百分点。农业生产资料价格上涨幅度明显高于农产品价格,前者涨幅高于后者近6个百分点,使种植业生产成本明显增加,在一定程度上抵消了国家所增加的农业生产资料综合补贴的效果,使粮食种植的比较效益出现恶化态势。

化肥、农药、农机等农资价格上涨过快,冲抵了农民从惠农政策中得到的好处,间接导致粮食播种面积减少。种粮效益偏低,挫伤了农民种粮积极性。大量农民情愿种经济作物,不愿意种粮。农民种粮积极性不高、大量耕地被撂荒,是导致粮食产量上不去的重要原因。据统计分析,到2007年10月,全国撂荒耕地达9000万亩左右,数字十分惊人。

4.科技储备不足和服务体系薄弱

与发达国家相比,我国农业科技创新能力还相当落后。突出表现是科技体制不顺,科技与经济脱节;科技投入少,经费不足,力量分散;科技专业化服务薄弱,科研成果推广率低,形不成生产力;农业粮食科技成果储备不足,不能满足稳步持续提高粮食产量和质量的需要,与国外先进水平有较大差距。发达国家农业增长的80%、农业劳动生产率提高的70%都归功于农业科学技术的进步,我国的农业科技进步贡献率只有50%左右。

5.城镇化步伐加快和资源矛盾加大

过去25年我国国民经济持续发展,GDP年均增长率始终保持在9%左右。从国际经验看,工业化进入到中后期阶段也是城市化的高潮。城市化和工业化都是生产要素向非农领域转移的过程,不仅人口要进城,资金、土地等生产要素也向城市和工业转移。然而,工业化、城镇化对粮食生产而言是一把双刃剑。一方面,它可以为农业产业化提供强有力的资金、技术支持,缓减农业系统压力,有益于农业发展、粮食生产;另一方面,工业化、城镇化进程加快会增加农民的非农就业机会,诱使更多农民退出粮食生产,抬高粮食生产机会成本,挤占粮食生产资源要素,尤其是不可再生的土地资源。我国虽然国土辽阔,但平原只占12%。工厂、城市和道路主要都是建设在平原,而平原又是最宝贵的农业资源。所以,土地以及粮食供给与工业化和城市化的矛盾制约着经济的发展,是未来粮食增产的制约因素之一。[2]我国东南沿海地区大范围出现粮食生产能力持续大幅度萎缩的事实证明了这一点。

同时,从水资源利用角度看,沿海地区工业化驱使粮食生产重心北移,加剧了水资源空间分布不均的矛盾,北方地区粮食生产用水形势更加严峻。在过去10年中,增产最多的河南、吉林、辽宁、黑龙江和山东等5省,恰好全部处于水资源较为匮乏的北方地区,5省人均水资源量分别仅为全国平均水平的26%、66%、32%、67%和22%。其中,河南和山东两省的情况最为糟糕,两省供水总量中,依靠地下水的部分已经分别占到了60%和46%。在其他3省中,辽宁情况不容乐观,该省地下水占供水总量的比重已经达到了47%。相反,在过去10年中粮食产量下降最快的浙江、广东、湖北、四川、江苏和福建等6省,多数处于南方的沿海地区,6省人均水资源量分别为全国平均水平的93%、88%、93%、147%、34%和157%,除江苏外,其他任何一个省份水资源禀赋都要好于增产的北方5省。

三、影响我国粮食生产的因素分析

1.粮食播种面积及单产现状分析

从数量角度来看,我国粮食产量为粮食播种面积与粮食单产的乘积。粮食播种面积和粮食单产的分析是把握粮食生产影响因素分析的重要基础。

从播种面积来看,由于人口增长、工业化和城镇化进程加快等,我国粮食总播种面积呈下降趋势,2003年播种面积为14.9亿亩,为建国以来的历史最低点。2004年以后,国家出台了一系列发展农业生产的新政策,粮食播种面积出现了稳步增长的新形势,但仍低于建国初期水平。

从主要品种来看,近年来,除玉米的播种面积不断上升外,稻谷和小麦的播种面积均有不同程度的下降。但从稻谷、小麦、玉米的累积播种面积来看,2000年前缓慢上升,之后出现大幅回落,波动幅度加大。

然而,三大品种播种面积累加占粮食播种面积的比例却呈现明显上升态势,从建国初期的55%上升到2007的77%以上,原因主要是其他品种的粮食播种面积下降更为明显。

从单品种来看,玉米的播种面积及比例上升最为显著。2007年玉米的播种面积超过了稻谷的播种面积,成为我国粮食播种面积最大的品种。这一方面体现了我国粮食消费结构的调整、居民肉类蛋白消费增加导致了玉米等饲料用粮的增加;另一方面也反映了玉米经济效益较高,引发3大品种外的其他粮食品种播种面积的下降。

稻谷的播种面积自20世纪70年代后期不断下降,但其播种比率相对较为平稳,一直维持在28%左右。小麦的播种面积从1998年以来下降明显,其播种比率也下降到22%左右,接近新中国成立初期,这是品种播种面积中应引起关注的一个问题。

随着科学技术、农业投入等因素的影响加大,我国粮食作物单产水平不断上升。2007年粮食单产水平达到316.6公斤/亩,是解放初期的4.6倍,其中稻谷的单产水平最高,小麦相对较低。粮食单产波动与粮食产量波动具有很强的相关性,单产水平在1960年和2000年左右出现了较大程度的下滑,粮食单产的增长率近年来有所放缓。

对粮食单产序列进行单位根检验、ADF检验表明,粮食单产序列为非平稳序列。通过结构突变单位根检验可知,1960年和2000年为序列的结构突变点。根据粮食单产的结构突变点,同时考虑到1978年改革开放前后政策上出现的较大调整。从3大主要粮食品种来看,我国稻谷亩产最高,但90年代后期单产增长幅度放缓,单产水平较为稳定;小麦单产最低,但近年来增幅加大,2007年亩产突破300公斤,分别为稻谷、玉米亩产的71.6%、89.2%,比建国初期提升了38.22个百分点,与稻谷、玉米的亩产差距逐渐缩小;自90年代以来,由于玉米饲料、生物燃料功能日益突出,其受外界各因素影响较为明显,玉米单产波动加大,增长幅度也有所放缓。

在单产水平不断提高的同时,也要注意到自90年代后期以来水稻单产提高的幅度有限,粮食单产水平整体增势有所减弱,为保障我国粮食的稳定供给,提高粮食单产水平的任务仍十分艰巨。

从粮食播种面积和粮食单产水平的现状分析可以看出,近年来,随着我国粮食播种面积的下滑,粮食单产水平是粮食产量的决定性因素。在发展粮食生产过程中,在稳定和扩大粮食播种面积的同时,要大力提高粮食单产水平。

2.粮食播种面积的影响因素分析

粮食产量是由粮食播种面积和单产水平确定的,通过对粮食播种面积及单产水平施加影响而造成我国粮食产量的波动,这些因素对于两者的影响有可能是相互的,其作用可能是同方向的,也可能是反方向的。

从总体上看,影响粮食播种面积最基本的因素是耕地面积,这不仅在很大程度上受自然条件的硬性约束,还在一定程度上受政策等人为因素制约。粮食播种面积的提高很大程度上取决于我国耕地资源的丰裕程度,而就我国的实际情况来看,尽管我国幅员辽阔,但人口众多,使得我国人均耕地资源只有世界平均水平的1/3,人均耕地低于l.4亩,若到2030年我国人口达到16亿,即使耕地仍保持在2005年的18.3亿亩(l.221亿公顷)总量不变,人均耕地也会下降到1.14亩(0.0763公顷)。而事实上,耕地资源的总量和人均量的下降在一定时期内是难以避免的。随着我国建设用地、退耕还林等对耕地资源的占用,我国的耕地面积一直以来呈现快速下降的趋势。根据国土资源部最新公布的数据,截至2008年末全国耕地面积为18.2574亿亩,又比上一年度减少29万亩。这已经是耕地面积第12年持续下降。与1996年的19.51亿亩相比,12年间我国的耕地面积净减少了1.2526亿亩。尽管在我国实行最严格的耕地保护制度之后,耕地下降的趋势有所扼制,但耕地减少还是不争的事实。耕地资源的减少,势必对必须以土地为基础的粮食生产产生重大的冲击,1999年到2003年连续5年我国的粮食播种面积下降(直接后果就是5年粮食减产),在很大程度上就是由于耕地面积减少引起的。而从耕地的构成来看,产量相对较低的旱地则占到了55.1%。

在耕地面积有限的情况下,粮食复种指数成为了提高粮食播种面积的一个重要因素。复种指数指一年内农作物播种面积与耕地面积之比,说明一年内单位耕地面积上的平均种植次数,反映耕地复种程度的高低。在耕地资源一定的情况下,提高复种指数是扩大粮食播种面积的有效途径。以2007年我国耕地面积为基准,复种指数提高1%,相当于农作物播种面积增加1825.5万亩(121.7万公顷)。根据国内学者推算,我国目前的复种指数为123.5%,理论值为198%,尚有60%的潜力可挖。

当然,影响粮食播种面积的因素很多,如政策因素、粮食价格及比较效益等。2004年以来,受农业税减免、粮食直补、粮价上涨等多种政策或背景的影响,我国的粮食种植面积遏制住了减少的趋势。但需要注意到,粮食播种面积的提高在一定程度上是以牺牲其他农作物为代价的,在我国粮食比较效益较差的情况下,这种政策的影响效果会大打折扣,并非长久之计。

3.粮食单产的影响因素分析

粮食产量提高另一个主要途径就是提高单位面积产量,在过去的几十年内,我国粮食作物种植面积整体下滑的同时仍能保持粮食产量的增长,主要的原因在于粮食单产大幅度提高。近年来,粮食单产提高对粮食总产量增加的贡献率越来越大,但同时也看到粮食单产增加的幅度在放缓。对于粮食单产影响因素的分析把握对未来我国粮食增产具有十分重要的意义。粮食单产因素分析关键在于找出影响单产的主要因素,从而对这些因素进行把握和调控,为提高我国粮食产量及各项决策提供依据。

在对粮食单产的研究中,大多采用多因素线性回归模型。然而,由于影响粮食安全的因素众多,很多经济变量并非平稳序列,这对于估计效果也会有一定影响,而且各因素对粮食单产的影响具有很大的不确定性,很难用线性方式进行表述。人工神经网络通过学习过程实现具有隐含关系的最终目标,输入与输出变量之间分为若干层,相邻层间由含有非线性结构的神经元连结。神经网络具有非线性、适应性、容错性等特点。因此,选用GRNN神经网络进行分析。

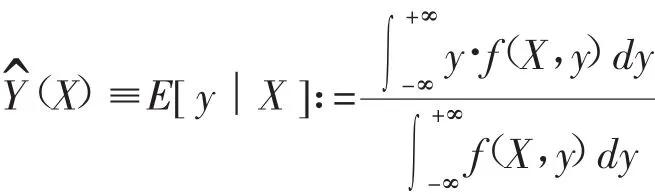

广义神经网络的基本原理是,设X是(可测量的)随机变量x的值,随机变量x和y的联合概率密度函数为f(x,y),条件均值为E[y│X]。给定X时的一个条件期望回归可由下式计算:

对于输出单变量Y的情形,可建立概率密度函数f(X)的一个估计簇:

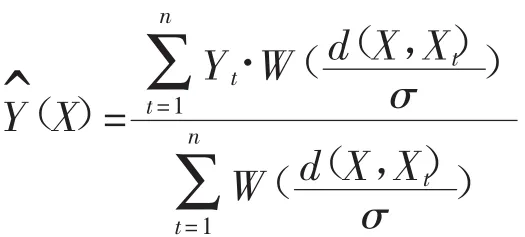

其中,{Xt}nt=1为输入样本,σ为平滑参数,W(·)为平滑函数。Specht构建对应的广义回归估计式为:

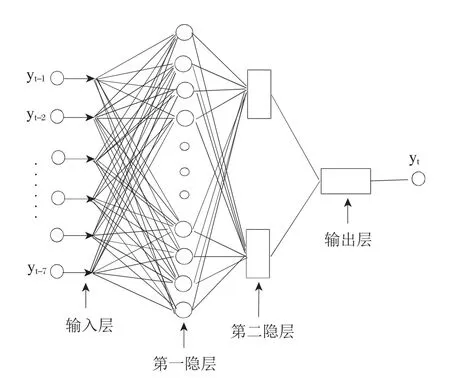

其中,d(X,Xt)为向量X与Xt的距离。广义回归估计的神经网络实现结构如图1所示。

根据上述模型,选取1978~2007年我国粮食生产数据进行分析。计算结果表明,模型的拟合优度为0.9968,能较好地反映我国粮食单产现状。图2中,y1为我国农作物受灾面积与粮食播种面积比率,反映我国粮食生产的受灾程度;y2为我国农业机械总动力与粮食播种面积比率,反映粮食生产的机械化程度;y3为农业有效灌溉面积与粮食播种面积比率;y4为化肥施用量与粮食播种面积比率。

各输入指标的相对重要性分别为:化肥的施用率为0.391,有效灌溉率为0.351,农业机械化率为0.204,农业受灾率为0.054。

从上述结果可以看出,粮食单位面积产量的变化与化肥要素的投入密切相关。在实行家庭联产承包责任制后,农民在农业生产上有了更多的自主性。为了提高农作物产量,农民开始大量施用化肥,并且使用量迅速攀升。化肥的施用有效地提高了我国粮食单位面积产量。1978年我国农业化肥施用量为884万吨,到1980年便升至1269.4万吨,而2007年全国农业化肥施用量达到5107.8万吨,是1978年的5.78倍。从粮食单位播种面积的施用量来看,2008年达到了483.5吨/千公顷,为1978年的6.60倍。化肥施用量的增长对粮食单位面积产量的增长居功至伟。

灌溉对农业生产有至关重要的作用,有效灌溉面积比率是影响我国粮食单产的重要因素。从建国初大搞农田水利建设,到如今农民对灌溉的重视,充分说明粮食产量严重依赖于灌溉质量。1978年,我国有效灌溉面积占粮食播种面积的37.29%,而到了2007年这一比重增加到53.503%。有效灌溉面积比重的持续增长也是致使粮食单位面积产量长期快速增长的重要原因之一,其对粮食单产的贡献仅次于化肥的使用率。从结果也可以看出,受灾率对粮食单产的贡献率不高,这主要是由于有效灌溉率的提升大大增强了我国粮食的抗灾能力。

图1 GRNN模型结构示意图

图2 我国粮食单产影响因素分析

我国农业生产的状况是农户小规模经营,精细耕作。农业机械,特别是大型农机,在很多地区仍没能得到推广使用,但一些粮食生产基地等大规模粮食种植单位使用农业机械的数量增长极快,从而使全国农业机械总动力也大幅度增加。1978年我国农业机械总动力为1175亿瓦,2007年增加到7659亿瓦,是改革开放初期的6.5倍。

当然,粮食单产的变动还受其他因素的影响,如农药、地膜、有机肥等生产要素的投入、劳动力投入、粮食价格、政策及制度的变动等。

[1]陈锡文.1.4亩人均耕地量即将失守[N].第一财经日报,2006-07-03(A01).

[2]于明远.中国经济长期稳定增长的影响因素与战略选择[J].财经问题研究,2009(4):20-24.