浙江省理工科院校公共艺术教育现状调查研究

宋雪萍

(浙江科技学院 艺术教育中心,杭州310023)

高校公共艺术教育是中国素质教育工程的重要组成部分,在理工科大学实施公共艺术教育,对培养创新性的复合型人才具有重要意义。近年来,尽管高校公共艺术教育不断发展,但仍然是教育体系中最薄弱的环节,被忽视和边缘化十分突出,理工科院校的艺术教育更是如此。因此,对理工科院校的艺术教育状况进行深入的理性分析和研究,完善艺术教育体系,推进美育的发展,已成为摆在艺术教育工作者面前重要和紧迫的课题。鉴于以上原因,笔者对浙江省5所理工科院校的公共艺术教育现状进行了调研,对其中存在的一些问题进行分析与研究,以期更好地推动理工科院校公共艺术教育的改革与发展。

1 研究对象和方法

笔者选择了5所理工科院校进行调查,分别是浙江工业大学、浙江科技学院、中国计量学院、浙江大学宁波理工学院(以下简称宁波理工学院)和浙江理工大学。

本次调查以问卷调查为主,座谈、访问、查阅资料等方式为辅。问卷调查分学生问卷与教师问卷,学生问卷采用随机抽样的方式,以5所理工院校的本科生为调查样本,共发放问卷690份,回收问卷660份,回收率96%。其中浙江工业大学发放150份,回收146份,回收率97%;浙江科技学院发放170份,回收165份,回收率97%;中国计量学院发放200份,回收192份,回收率96%;宁波理工学院发放90份,回收88份,回收率98%;浙江理工大学发放80份,回收69份,回收率86%。教师问卷以5所高校的公共艺术教育专任教师为对象,发放问卷20份,回收15份,回收率75%。

2 调查结果与分析

2.1 公共艺术教育的组织管理状况

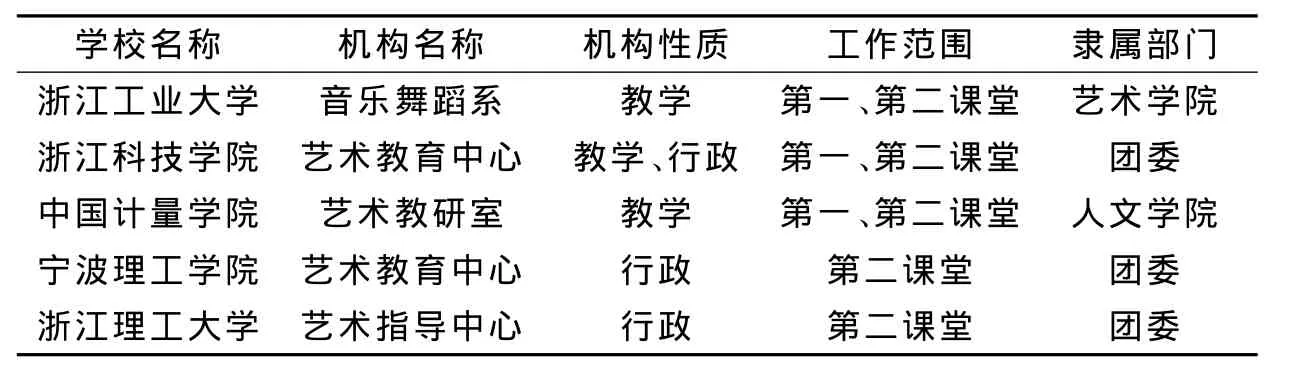

组织管理机构是理工科院校开展公共艺术教育工作的有力保障。《全国学校艺术教育发展规划(2001—2010)》中指出:建立健全学校艺术教育管理机构,不断提高学校艺术教育的管理水平,确保学校艺术教育政策、法规的落实,加大对学校艺术教育经费的投入和器材配备,是保证学校艺术教育快速、健康发展的重要条件。近年来,浙江理工科院校开始逐步设置相应的机构以加强公共艺术教育工作的管理。但在不同学校,这些机构在职责划分、隶属关系等方面有诸多不同(表1)。

表1 5所理工科院校公共艺术教育机构设置情况Table 1 Institution setting of public art education in five universities

调查发现,浙江省理工科院校在公共艺术教育的机构设置和管理体制上有3种情况:一是公共艺术教育机构挂靠某一行政部门(如团委),主要开展一些艺术活动,而公共艺术课程则由其他相关教学机构(如艺术学院、人文学院等)承担;二是公共艺术教育机构挂靠某一教学部门(如艺术学院、人文学院),主要面向全校开设公共艺术类课程,而各项活动则由团委等部门负责;三是公共艺术教育机构挂靠某一行政部门,但同时承担艺术教学和活动任务,全面开展艺术教育工作。前两种情况最大的缺陷是割裂了艺术教育的完整性。艺术教育包括第一课堂和第二课堂,甚至第三课堂,除了课程和教学,还有大量的艺术实践活动,艺术课程和实践活动应该是一个有机的整体。而以上两种机构设置情况都把这二者人为割裂开来,教学的管教学,活动的管活动,互相之间没有衔接和沟通,不利于艺术教育的开展。第三种情况稍好一些,但也存在明显的缺陷,艺术教育机构挂靠行政部门,其工作重心必然受其部门倾向的影响。如浙江科技学院的艺术教育中心挂靠于校团委,而团委的工作重心在学生活动,指导艺术社团,参加艺术比赛等,对艺术课程的开设和管理,则基本忽略不计;虽然也开设了一些面向全校的公共艺术课,但其课程质量在无人监管的情况下实在令人担忧。以上三种情况都是将公共艺术教育机构挂靠于某一部门(教学或行政),一般和这些部门是行政隶属关系,自主发展的空间小,在人事、财物、教学管理、艺术社团指导等方面缺乏自主权。在职称申报、引进人才、工作量考核、申报科研项目、规划学科发展等方面,都受到所隶属或挂靠单位的制约。总体上,浙江省理工科院校的艺术教育机构还不健全,缺乏政策支持和制度保障,在管理体制上没有完全理顺,从而阻碍了艺术教育的发展。

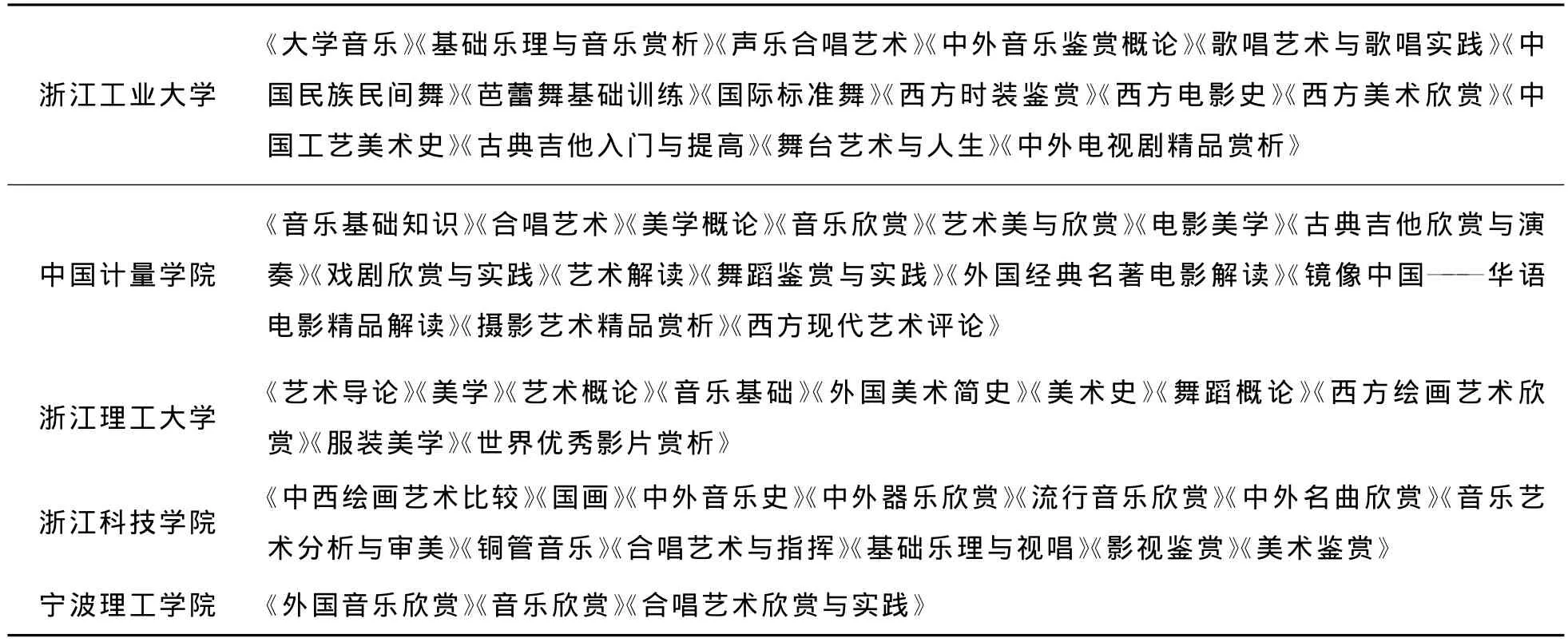

2.2 公共艺术教育的课程设置情况

《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》指出:公共艺术课程是我国高等教育课程体系的重要组成部分,是普通高等学校实施美育的主要途径,公共艺术课程教学是普通高等学校艺术教育工作的中心环节。因此,为学生提供一定数量的艺术课程也是各个学校在加强公共艺术教育过程中最应关注的问题。近年来,浙江省的理工科院校也逐渐设置了一系列公共艺术课程(表2),每学期都会开设多门艺术课程,涵盖了音乐、舞蹈、美术、戏剧、影视等各个领域,不过课程设置和管理上普遍处于不规范、自由和随意的状态。艺术课程的设置和管理一般都由教务处负责,课程设置一般采取的程序为:由教师根据意愿和能力申请可以开设的课程,经所在部门审查同意后报教务处审批通过。这样就带来了一些明显的问题:课程的设置缺乏统筹考虑,教师申报课程又是随机的,有些课程的开设和取消都是随着教师的变化而变化,课程开设缺乏稳定性。这种因人设课的现象也使不同艺术课程缺乏内在联系,缺少循序渐进的层次。如中国计量学院的艺术教研室由于师资条件的限制,主要承担了一些音乐选修课的教学工作,而其他艺术类选修课分别由人文学院的中文系、艺术传播学院、外语学院等不同部门的教师开设。这些教师都是直接通过本部门向教务处提出申请的,这使艺术教研室对全校的公共艺术课程缺乏了解和规划。本次调查还发现,不同艺术门类的选修课在数量上并不平衡。音乐、美术、影视等方面的选修课门类最多。造成这种情况的原因有多方面:首先,是由理工科院校公共艺术教师的专业结构决定的,教师学的什么专业,就开设什么样的课程。调查中发现,5所学校的艺术专职教师多数是音乐教育专业的,所以这些院校都开设了大量的音乐类选修课。其次,学生对不同艺术类别的偏好程度存在明显的差异。调查结果显示,86%的学生表示最感兴趣的艺术门类是音乐,其次是影视(72%)、美术(44%)、舞蹈(43%)等。可以看出,学生对各种艺术门类的偏好程度差别很大,音乐、影视类艺术课程较受学生喜爱,而戏剧、戏曲类艺术课程则受到冷落。这主要是由于学生对这些艺术形式接触较少、学校也不太关注。学生在选课时往往倾向于选择一些比较熟悉、符合自己兴趣需要的艺术课程。

表2 5所理工科院校各校公共艺术课程开设情况Table 2 Curriculum setting of public art in five universities of science

公共选修课作为艺术教育课程的主要形式已十分普遍,调查的5所高校都将公共艺术课程作为人文艺术类通识课程的一部分,规定了必修的最低学分数,一般为4学分。这些课程为一个学期,一般每门课程为32学时。有的高校对学生在人文艺术类课程的学分要求偏低,如浙江理工大学对不同专业的学生在人文艺术类课程上的学分要求不一样,许多专业规定最低学分只有2学分。调查还发现各个理工科院校的公共艺术选修课都属于任选课,学生具有完全的选择权,只要达到学校规定的学分即可,这样学生往往更愿意选择趣味性较强或比较轻松的课程,如电影欣赏、音乐欣赏等,而艺术哲学、美学概论、音乐基础知识这类课程的选课人数较少。这是由于学校并没有在这些基础类的艺术课程上对学生作出明确的要求,在艺术课程设置上也缺乏循序渐进的考虑。很多学生在选课时没有进行慎重的考虑:应该选择哪些课程?如何安排这些课程的学习?这种随意性显然会影响课程的教学效果,不利于提高学生的艺术修养。

2.3 公共艺术教育的教学情况

2.3.1 教材情况

各个学校对选修课的教材并没有统一的规定和要求,一般情况下由任课教师决定是否使用教材及选择哪个版本的教材。调查发现,平均60%的学生表示他们所选择的艺术课程没有教材。当然各个学校的情况也存在较大的差异,在被调查的5所高校中,中国计量学院的教材使用情况良好,87%的学生反映他们选择的艺术课程有相应的教材,而其他4所学校的教材使用率较低,浙江工业大学、浙江科技学院、宁波理工学院、浙江理工大学教材使用率分别为5%,15%,40%,18%。

造成公共艺术课程教材使用率低的原因主要有:一是适合普通大学生的艺术类教材不多,优秀教材更是凤毛麟角;二是教材本身的逻辑体系比较严密,理论性较强,一些教师认为选修课使用教材是“作茧自缚”,没有教材反而更自由。学生对调查问卷中“教材的必要性”问题态度也不一致。平均41%的学生认为艺术课程需要配备教材,35%的学生认为教材是“没有必要”,24%的学生则表示“无所谓”。在调查中,笔者还发现在教材使用率较高的中国计量学院,60%的学生对教材的必要性持肯定态度,而在其他4所教材使用率低的院校中,学生的支持率也比较低,比如在浙江工业大学,只有24%的学生认为艺术课程需要配备教材。之所以存在这种差异,可能和学生在使用教材过程中的体验有关。学生往往对使用教材的课程比较认真,从而取得更好的学习效果,而没有规定使用教材的课程则会让学生感觉有较大的随意性,从而影响其对课程的学习态度。因此加强艺术课程的教材建设也很重要。无论是选择已有的教材还是自己编写教材,教材本身都必须符合学生的心理特征和兴趣需要,体现科学性和系统性原则,从可行性和趣味性出发,不能与专业教育等同起来[1]。

2.3.2 课堂教学情况

公共艺术课程不同于专业性的艺术课程,主要目的不是让学生获得艺术知识和技能,而是培养学生的兴趣和艺术修养。这就要求教师考虑合理安排各种教学形式,在课堂中创设轻松的、富有感染力的情境和氛围,对学生产生潜移默化地熏陶[2]。调查结果表明,38%的学生反映教师在教学中以鉴赏为主,43%的学生反映教师的教学将鉴赏、理论讲授和实践练习结合在一起,13%的学生表示自己所选课程是以理论讲授为主的。显而易见,学生对单纯地学习理论知识是反感的,只有2%的学生表示接受这种教学方式。调查还显示,很多学生对艺术课程的要求并非仅仅停留在轻松地欣赏艺术作品的层面,55%的学生更喜欢将鉴赏和理论、实践结合在一起的教学模式。此外,16%的学生希望课堂教学突出艺术实践活动,以提高自身的艺术技能。

总体而言,学生对艺术教师的教学方式还是认同的。学生的到课率也说明了这一点。在本次调查中,有73%的学生表示“基本每次都到”,21%的学生“经常去”,为了混学分选课却不上课的学生所占比例不到3%。调查的5所学校都一致地体现了这种情况。这一方面说明学生对艺术课程确实有浓厚的兴趣,另一方面也表明,学生对教师的授课效果表示肯定。在问到“您所上的艺术课程课堂效果如何?”时,有27%的学生回答“很好,印象深刻”,51%的学生回答“还好,不错”;当问及“你是否满意?”时,25%的学生回答“很满意”,66%的学生回答“基本满意”,这说明学生对艺术类课程的课堂效果基本上是满意的。

尽管如此,公共艺术课程的教学还是存在诸多不尽如人意之处。首先是教学活动专业化。艺术教育的专业化问题,既是艺术教育异化问题的具体表现,也是长期以来中国普通学校艺术教育的两大顽症[3]。公共艺术课程教学的教师多为相关领域专业教师,专业艺术教育的教学内容、方式和评价标准渗透于普通艺术教育之中,因此导致公共艺术课程不同程度地存在专业化倾向。而公共艺术教育的目标直指审美教育,主要是要让学生具有体验、鉴赏、表现艺术之美的能力[4]。由于理工科院校所开设的多为理科和工科课程,常偏向于专业性、科学性,对学生的审美能力、人格培养等方面疏于关注,学校的人文艺术气息十分匮乏。理工科院校艺术教育的目的是为科学技术的发展培养更加优秀的复合型人才,而不是单纯的培养学生的艺术技能和艺术能力[5]。公共艺术课程教学内容专业化将使学生对所学知识难以消化和理解,其对课程的学习兴趣和热情容易消退、学习效果受到制约和影响。其次是在教学中师生互动不足。许多教师往往采取满堂灌的教学方式,不少课程内容单调、形式呆板,严肃有余、活泼不足,以教师唱独角戏为主。加上班级规模过大,学生人数动辄过百人,很大程度上制约了师生互动的可能性,影响了学生学习主动性的发挥和课堂教学的效果。第三,缺乏合理的评价机制。教学对象的差异给教师备课、授课带来较大难度,在实际教学中需要付出几倍的辛苦。但在评估教学时,却得不到相应的专业认同,得不到正确的评价,这在一定程度上挫伤了部分教师的积极性,难以发挥教学评价对教师的激励作用。

2.4 艺术教育设备与投入情况

设备缺乏、经费不足仍然是困扰高校公共艺术教育工作的一个难题,各高校对艺术教育方面的投入远远不能满足需求。从教师的反馈来看,5所理工科院校均存在经费方面的问题,其中浙江工业大学和浙江理工大学“有专门艺术教育经费,但经费不足”,另三所高校“无稳定的艺术教育经费”。

调查发现,几乎所有学校都没有配备公共艺术教育的专用教室,当问及教室内的设施是否能满足教学需要时,67%的教师回答“较差,不能满足教学需要”,20%的教师回答“一般,能勉强应付教学需要”。这说明学校的公共艺术教学设施很不完善,难以满足艺术教学的需要。另外,很多学校没有设立公共艺术教育的活动场所,如艺术楼、室内剧场、音乐厅等,不能满足开展各类艺术实践活动的需要。调查还显示,73%的教师对自己目前的工作环境和工作状态感到不满意。

3 思考与建议

3.1 建立科学有效的教育管理体制

要提高浙江省理工科院校艺术教育的水平,从学校领导到广大师生,都要明确公共艺术教育在学校教育中的重要地位,充分认识艺术教育对培养全面发展的高素质、创新型人才的重要作用。要建立科学有效的艺术教育管理体制,各学校应明确艺术教育的管理部门,并由校级领导主管艺术教育工作,使艺术教育得到健康、顺利的开展。

3.2 设置科学合理的艺术课程

规范科学的艺术课程教学体系是开展艺术教育的关键所在。教育部在《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》中指出,“公共艺术课程教学是高等学校艺术教育工作的中心环节。”首先,在课程性质上,建立必修和选修相结合的艺术课程体系。各理工科院校应根据学校的实际情况,将1~2门艺术课程纳入公共必修课,如《美学原理》《艺术概论》等,通过这些课程使学生获得基本的艺术知识。同时,尽可能地开设多种多样的选修课,涵盖音乐、美术、舞蹈、戏剧、影视、书法等多种艺术门类,以满足学生的不同兴趣和需求。其次,在课程内容上,采取“艺术理论+艺术欣赏+艺术实践”的课程模式。目前各理工科院校往往都偏重于欣赏类课程,而对理论类和实践类课程重视不足,“艺术理论+艺术欣赏+艺术实践”的课程模式能够使学生更加全面地理解艺术,体现了艺术教育的整体观。艺术教育的整体观是由学生生活经验的整体性、认知方式的融合性及学习途径的多样化决定的[6]。国内一些公共艺术教育工作开展较好的学校为浙江省理工科院校提供了类似的参考。清华大学艺术教育中心共开设近40门次的各类艺术课程,覆盖了音乐、美术、舞蹈和戏剧四大类,每一类课程里面又兼顾了基础知识与名作赏析、艺术实践与表演、艺术美学三个层面。

3.3 优化专业的师资队伍

建立一支数量和质量都能够满足学校艺术教育需要的艺术教师队伍,是提高艺术教育教学质量的关键。公共艺术教育不同于专业教育,教师需具备全面的素质,为非专业学生开展生动有趣的课堂教学,否则很难吸引学生的兴趣,教学质量也无法得到保证。各理工科院校应引进足够数量的公共艺术教师,并加强对艺术教师的管理,激发他们的工作热情和积极性,并经常为他们提供一些培训和交流的机会,不断提高他们自身的能力和水平。

3.4 营造良好的校园艺术氛围

学校应努力创造浓厚的艺术环境,使学生时刻沐浴在良好的艺术氛围中。要有效地进行校园社团建设和管理,积极引导学生组织各种艺术社团,并对艺术社团进行规范化建设,努力提高其艺术层次。学校应经常开展各种健康有益的艺术活动,如举办文化艺术节、校园卡拉ok大赛、校园诗歌朗诵比赛、艺术知识竞赛等艺术教育活动丰富校园生活,引导更多的学生参与艺术活动,在校园中形成一种浓郁的艺术氛围和文化气息,使学生在丰富多彩的校园文化活动中,潜移默化地受到美的熏陶,提高他们的艺术素养。

3.5 加强硬件设施建设

硬件设施是保障公共艺术教育的必要条件。先进的教学设备,为教学理念的更新和教学手段的丰富带来了可能。学校应投入专门的经费,配备公共艺术课程教学所需的专用教室和器材,以及一定数量的音像资料,保障艺术实践活动的场地和器材。如果没有这些硬件设施作保障,艺术教育将成为一纸空文。

4 结 语

科学与艺术是紧密联系、相辅相成的。理工科院校实行艺术教育对于培养创新型复合人才具有重要意义。目前渐江省理工科院校在公共艺术教育的管理机制上还没有完全理顺,在课程设置、教学效果、设备投入等方面都还存在诸多问题,以致阻碍了公共艺术教育的正常开展。各理工院校要充分认识到艺术教育对学生成长的重要性,理顺关系、加大投入,促进艺术教育更好更快的发展。

[1]郭声健.艺术教育的审美品格[M].长沙:湖南师范大学出版社,2005:183.

[2]易琳.对理工科院校开展艺术教育途径对策的思考[D].北京:北京首都师范大学,2007.

[3]郭声健.艺术教育中的异化问题[J].湖南师范大学教育科学学报,2002(1):65-69.

[4]郭声健.艺术教育论[M].上海:上海教育出版社,1999:53.

[5]李文婧,理工科院校艺术素质教育的问题与对策[J].中国高教研究,2003(1):80-81.

[6]杨和平.艺术教育整合的理论求实[J].音乐探索,2011(3):121-124.