建筑美感心与物——中国传统建筑美学二元范畴(一)

王辉/WANG Hui

有学者提出,中国传统审美文化中存在着“神游”这一核心范畴,在这个范畴之下又有着种种审美的心理感受,如“澄怀”、“目想”、“心虑”、“妙悟”等[1]。可以认为,中国传统审美强调以象悟道,审美注重感悟,审美主体需要进行感性体验,要在体验的过程中领悟背后的“道”。围绕着体验这一具体的审美方式,又形成了“游”、“味”、“悟”等一系列描述如何审美、同时又带有中国传统文化特色的范畴。与这些独特的审美方式相对应,为了阐述中国传统建筑美学的基本精神,本文尝试提炼出中国传统建筑美学中关于建筑美感的二元范畴加以解析,每一对二元范畴,都是由相反又相对应的两种元素构成,达成互相对立又互相依存的统一整体。

中国传统对于建筑美的欣赏是讲求心物交融的。在对于传统建筑空间的审美过程中,人们将个体主观的感性与客观的理性相融合,重视体验、提倡领悟,从个人主观悟性与社会群体认知的角度去领会、感知建筑空间之美。中国传统建筑形式独树一帜,这些建筑形式背后又往往蕴含了独特深厚的韵味,人们在欣赏建筑形式之余,还能细细欣赏品味建筑形式背后蕴含的意味,并以此实现情与境浑、心物交融的理想境界。

1.心物交融,物我两忘

在对中国传统建筑审美的过程中,观者往往不只是进行感性欣赏与直观感受。更为重要的是,中国传统建筑的美将引发他们进入到更深层次的审美境界,结合个人体验与认知对于形式美背后的意蕴进行感知。这种综合的、多层次的审美方式同时也实现了中国传统建筑美游心畅神、和谐教化等重要的审美功能。中国传统建筑审美注重居、观、游、赏的统一,人在建筑中可居、可观,同时又可游、可赏。通过这一完整的审美全过程,中国传统建筑美将基本的功能需要提升到了人生的审美栖居层面,将基本人居环境的创造与畅神游心的审美状态相结合。在审美过程中,客体的“物”与主体的“心”融为一体,观者是心物交融,进而是物我两忘的。

观者究竟如何进行建筑审美,这可以从两个层次去理解,一是较为浅层次的感受层面,这是基本的“物”的“象”层面,另一层次是较为深层次的知觉层面,这是较深入的“心”的“意”层面。具体来说,当观者欣赏建筑之美的时候,首先是以物为中心进行感官体验;其次,在初步的视听体验之后,观者会进入到心的层面,从而获得更为深层次的精神体验。

王国维先生曾提出“以物观物”与“以我观物”这两个层次[2],这两个层次为我们从“物”与“心”这两个层次理解建筑审美提供了参照与依据。

首先在“物”这一层面,审美方式可以用“以物观物”来概括。刘勰在《文心雕龙》中对于审美的心物之间的关系进行了论述,认为先是要感物,也就是要从大自然、从环境本身发现灵感。《文心雕龙·物色》篇云:“诗人感物,联类不穷,流连万象之际,沉吟视听之区。”《明诗》篇云:“人禀七情,应物斯感,感物吟志,莫非自然”。这里的感即感觉,包括了视觉、听觉、触觉、味觉等等。在建筑审美中的“感物”就是重视感知建筑形式自身的客观逻辑,审美主体会寻求建筑形式在客观层面合理的解释。这种审美需求反过来就要求建筑不仅具有逻辑清晰的外在形式,同时在材料使用、结构组织、功能安排上都合理有序,也就是说,要使建筑的规格、布局、风格、装饰等都要符合“物”自身的客观逻辑与规律。

中国传统建筑在营造时有其自身的客观逻辑。例如,建筑的风格形式与其所在环境的性质特点密切相关,为了与周边环境相融合,不同的地段环境自然会产生不同风格的建筑形式;建筑的风格形式还与其所具有的功能性质密切相关,如在礼仪性的皇家宫殿之中,建筑的布局、规模、造型与装饰细部必然是庄重大气的,而在休闲性的私家园林之中,建筑形式要素的选择则是灵活轻盈的。

1 南宋时期《秋山红树图轴》局部,画中建筑依山水而建,立于水面之上,供人们尽情欣赏自然

2 拙政园一景,匾额上的题字以及楹联上的“借风、借月、观水、观山” 点出了主人的审美趣味,加强了特定建筑“意”的表达

3 匾额上的“太和”提示着建筑的庄严气氛

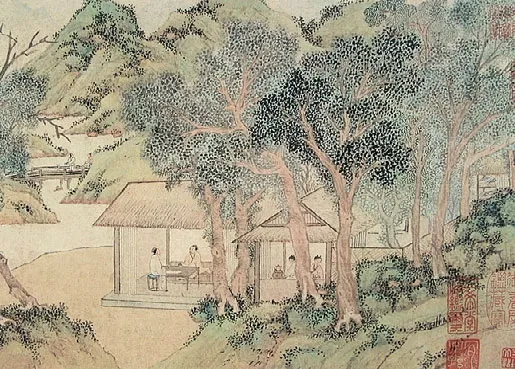

4 (明)文徵明《浒溪草堂》局部,美的欣赏的出发点仍然是以人为本的,在此基础上追求心物交融,人、建筑、自然浑然一体

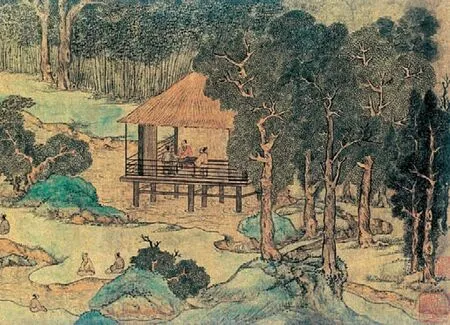

5 (明)文徵明《兰亭修禊图》局部,建筑空间的创造与畅神游心的审美状态巧妙结合

6 留园一景,创作者将主观之情与客观之物对应上,充分体现自己的审美意趣

在初步的感受之中,美的环境与建筑使观者形成了视觉和谐的基本快感,这种审美的直觉快感来源于形式美的和谐,也可理解为建筑作为客体与其他客体,包括自然环境之间的和谐统一。建筑的环境处理、布局体量、造型规模、风格样式、细部装饰要能搭配和谐,观者看来便会和谐悦目,这便形成了建筑美的客观基础。这种形式层面的和谐美感主要来源于虚实之间的有机组合,即统筹协调好空间形式的节奏变化与主次关系。具体来说,在从宏观到微观的感受过程中,不同风格形式的建筑会引起观者不同的感受,这种感受多是一种感性的直观感受。所谓“千尺为势,百尺为形”[3],观者将会先把握建筑客体的“势”,感受对象的整体环境氛围;其次,观者会对于中观尺度的建筑造型进行观赏,这就从最初对宏观整体环境的感性把握开始过渡到对建筑造型的细细体味。这种对于不同尺度建筑形式的审美感受是基于审美主体以往的经验与认识基础,对建筑所在的整体环境、建筑造型、色彩、细部等形式美要素进行体验与把握。

在对客体形式美欣赏把握之后,美的欣赏便进入到了“心”的层面。所谓以我观物,就是观者深入领略建筑形式背后的深厚内涵,通过自己的主观联想使建筑形式承载更多的意蕴与内容,领会形式背后的意义,将形式与内容、形与意、情与境等多种要素和谐统一。与“以物观物”主要涉及建筑与物之间的关系不同,“以我观物”这一层面主要涉及的是建筑与人之间的相互关系。

刘勰在《文心雕龙》中提出要虚静感物,《神思》篇云:“陶钧文思,贵在虚静。”进而可以“触物圆览”[4],又“睹物兴情”[5]。这也可以理解为,主体对美的欣赏先是进行直观地感受,不带主观的情绪而以虚静的心态去感物,其后便可融入自己的个人情绪,以情感物,进入到深层次的知觉层面。建筑形式的意义并不仅仅是外在形式本身,建筑形式还具有内在的象征性。这些优美的、赋有象征意味的建筑形式往往会引起观者的想像与联想,作用于观者的主观心理并引发更为深层的心理活动与主观感受。在近现代西方的符号美学中,有学者提出了符号具有象征意义进而能成为审美对象的思想,认为特定的符号形式会蕴含一些公共的文化性质,通过符号可以建构起既具有个人情怀又带有集体记忆、富有情感的象征体系,并因此实现艺术创造,同时可以将艺术理解为人类情感符号形式的创造[6]。西方符号美学的这些思想在一定程度上也可以成为中国传统建筑美学欣赏“以我观物”的一种佐证。

中国传统建筑的形制与建筑类型相关,有着严密的秩序逻辑,这些建筑的逻辑已经深入人心。建筑的布局、体量、造型、构件、模数关系、细部装饰等都受这种秩序的影响。为了配合秩序的获得,不同功能需求的建筑规模不同,如皇家建筑规格最高,官员、平民相应的建筑等级依次降低,建筑形式各不相同,建筑规格上的这种变化与传统社会严谨的秩序密切相关。通过对于建筑形式背后秩序与象征意味的感知与联想,观者的审美从表层的形式欣赏进入到深层的意味认识。到了这一阶段,建筑审美的教化功能得以实现,建筑艺术的美与社会秩序、人文精神的传达实现了统一。在这一层次,建筑的审美摆脱了对于建筑形式的简单欣赏,而是将初步的感受、体验,与后来的思考、联想相统一,这些全方位的审美方式便构成了完整的建筑审美过程。

为了进一步启发人们深层次的审美认知,传统建筑往往在形式之外设置提示元素或是直接的文字说明,比如,一些赋有纪念意义的建筑小品,如牌坊、华表的引入,又比如,在入口或重要建筑上的题字与对联等等。这些元素都进一步强化了建筑的审美意味,加强了特定建筑“意”的表达,引起观者更多的思考与联想。这种手法类似于中国传统文学中的比兴方法,即通过文字或具体形象的比拟传达主体的思想精神。比如,中国传统建筑的意境之美不仅表现在具体空间形式的处理上,还经常通过建筑匾额上的题字与诗文来表达。这些点题的文字对建筑内容起着重要的提示作用,能将观者的审美感受带到更高的意境美层次。在这些提示空间意味的文字之中,观者能进一步感受、领悟空间的独特之处与精神意蕴。比如,在庄严的宫殿中,为了体现至高无上的皇权,建筑会被题名为“太和”、“承天”、“乾清”、“坤宁”等;又比如在休闲的园林建筑中,为了体现人与自然环境的完美融合,建筑会被题名为“蓬岛瑶台”、“方壶胜境”等。这些题名对于突显建筑象征意味、营造审美意境起着重要的作用。

在中国传统建筑审美的过程中,“人”是核心,“物”是载体。中国传统建筑美判断的出发点与依据是“人”,围绕着“人”的感受来展开对“物”的理解与组织。《皇极经世》反复论及人在观物中“我”与“物”之间的辩证关系,如《观物外篇》云:“不我物,则能物物”;又云:“易地而处,则无我也。”《渔樵问答》云:“以我徇物,则我亦物也;以物徇我,则物亦我也。万物亦我也,我亦万物也。”[7]王国维先生同样曾对审美中的“有我”与“无我”进行过论述:“有有我之境,有无我之境。‘泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去’,‘可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮’,有我之境也。‘采菊东篱下,悠然见南山’,‘寒波淡淡起,白鸟悠悠下’,无我之境也。有我之境,物皆著我之色彩。无我之境,不知何者为我,何者为物。此即主观诗与客观诗之所由分也……无我之境,人唯于静中得之。有我之境,于由动之静时得之。故一优美,一宏壮也”[8]。

不管是“有我”还是“无我”的审美状态,对于美的欣赏的出发点仍然是以人为本的,在此基础上追求心物交融,并以人的主观理解力为审美的主要依据。钱钟书先生提出“不仅发肤心性为‘我’,即身外之物、意中之人,凡足以应我需、牵我情、供我用者,亦莫非我有”[9]。清代沈宗骞在《芥舟学画编》中提出,创作先要定势,在将客观之物的势确定之后还需进一步“酝酿”,要“停笔静观,澄心抑志”,所谓“酝酿云者,敛蓄之谓也。意以敛而愈深,气以蓄而愈厚,神乃斯全”,这也同样说明了“我”的主观意志在美的创造中的重要性[10]。

在中国传统美学中,众多评判审美的标准与范畴都与人的气质、修养有关,如气韵、神韵、风骨等范畴,这些范畴的存在也证明了中国传统审美重视人本性的特征[11]。所谓建筑形式审美的人本性,就是以人的理解力为判断标准,空间布局方式、建筑基本构件以及主要的装饰细部都是以人的尺度为依据,按照人的欣赏习惯进行设计建造;同时,建筑形式的完善也是从人的情感表达出发,以引发人的审美感受为目的。

7 (明)谢时臣《虎丘图卷》局部,亭台楼阁建筑既作为造景中的主要景点供人欣赏,同时也为人们欣赏美景提供绝佳的空间与观赏角度

在西方美学研究中,有学者从审美心理学的角度提出了“移情说”等审美学说,认为观者在将自己的所有经验与情绪代入到了作品之中,实现了对于作品的审美。这种学说为理解中国传统人本的审美方式提供了一定帮助,但与“移情”审美理论不一样的是,中国传统建筑审美从心与物这两个层面入手,并以“人”为本、从“人”出发,最终是希望将两者相统一,实现“心物交融,物我合一”的审美境界。也就是说,审美将人的感受作为联系的中介,将物与心两层面相联系后,讲求情景交融、主观与客观的统一。而在将主体与客体同时超越的时候,观者获得了更高的审美感受。因此,将审美分为“以物观物”与“以我观物”这两个层次,并不是指这两者之间就是割裂的,而实际上在审美过程中物与我是相统一的,最终实现心物交融、物我两忘[12]。

因此,虽然中国传统建筑审美是围绕着观者的主观情绪而开展,但是审美并没有只是关注主体自身或着眼于外在客体,而是将主体的情与客体的物相联系。欣赏是从主体情感开始,注意到主体生命与客体自然之间的微妙联系,同时建立(严格说来是发现)起外物-人心-艺术三者间的同构关系[13];最终实现物与心相交融,做到“乘物以游心”[14]。心物交融的审美方式就好比古人“比兴”的手法,只要创作者的主观之情与客观之物之间能对应上,就有可能将情与物、主观与客观完全融合在一起。因此,不仅仅是“造境以游心”,同时也是“依心而造境”,所谓“凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也。感于物而动,故形于声,声相应,故生变。变成方,谓之音”[15]。《物色》篇中提出:“山沓水匝,树杂云合;目既往还,心亦吐纳。春日迟迟,秋风飒飒;情往以赠,兴来如答。”这里主体对于客体的审美的方式包括观察(目既往还)、体验(心亦吐纳)和移情(情往以赠)等多种方式,实现了“神与物游”,人在景物中自由徜徉。

2.俯仰往还,远近取与

俯仰往还、远近取与,这是对于中国传统建筑具体审美方式的解读,是人们身处建筑空间中所采用的游赏方式。宗白华先生提出:“俯仰往还,远近取与,是中国哲人的观照法,也是诗人的观照法”[16]。这种审美方式是整体的、动态的,符合了中国传统建筑空间流动的时空意识。“俯仰往还、远近取与”不只是单纯对建筑审美的描述,同时也是当时人们游历山水、亲近自然的方式,更是一种充分体现“逍遥游”精神的观照人生的方式。

中国传统文化有着众多有关“俯仰往还”的描写,《周易·系辞》云:“仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”再如“智者”“逍遥游”,“俯尽鉴于有形,仰蔽视于所盖,游万物而极思,故一言于天外”[17],“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”[18]等等。宋代郭熙论山水画说“山水有可行者,有可望者,有可游者,有可居者。”[19]宗白华先生由此展开论述,认为“望”这一行为在中国传统园林建筑中的重要性:“可行、可望、可游、可居,这也是园林艺术的基本思想。园林中也有建筑,要能够居人,使人获得休息。但它不只是为了居人,它还必须可游,可行,可望。其中‘望’是最重要的。……窗子并不仅仅为了透空气,也是为了能够望出去,望到一个新的境界,使我们获得美的感受。……不但走廊、窗子,而且中国园林中的一切楼、台、亭、阁,都是为了‘望’,都是为了得到和丰富对于空间的美的感受”[20]。

“仰观俯察”的观察方法使观赏者能够从无穷的空间着眼,追求空间无限与深远的意境。与“仰观俯察、远近取与”这种动态、整体的中国传统审美方式不同,西方古典的审美方式是相对固定、片段的。宗白华先生提出,“西洋人站在固定地点,由固定角度透视深空,他的视线失落于无穷,驰于无极。他对这无穷空间的态度是追寻的、控制的、冒险的、探索的”[21]。 西方人对于特定空间采取固定角度获取静态影响的审美方式由来已久,这种审美方式甚至可能还影响了建筑形式的创作观。在一些学者看来,采取动态、流动的审美方式来欣赏建筑空间,进而对于流动空间产生审美,这种审美方式有可能到现代主义建筑萌芽初期才逐渐出现。有学者提出,当时考古学者对古希腊罗马时期的建筑遗迹与废墟的研究兴趣引发了新的欣赏态度与视角[22]。

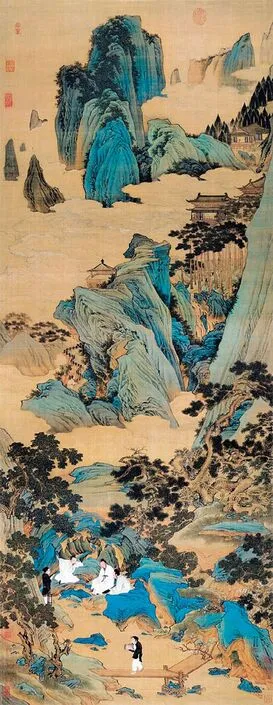

与西方人从固定视角观赏追求相对凝固的建筑形式不同,中国传统欣赏方式追求循环往复、流动回旋的意趣之美。在美的欣赏过程中,仰观俯察成为一种独特的欣赏行为与观念。这种欣赏方式强调的是以某一空间为支点,将视线拓展向外,上下远近之间整体地把握空间的层次与深远意境。这种审美方式在传统建筑类型中有着直接地反映。以中国传统高台建筑为例,台最初出现有一定的宗教作用,后成为帝王祭祀之用,同时,登高台成为中国传统欣赏美景的一种主要方式。为了观景,人们习惯在自然山水中建亭台楼阁,为人们观赏景物提供特定空间,同时人又身在景中仰观俯察、远近取与。因此,亭台楼阁这一类建筑的存在也成为仰观俯察审美方式的注解。

与中国传统的亭台楼阁建筑相比,强调高直向上的西方哥特式教堂建筑在外在形式上就给人震撼的强烈印象,供人欣赏膜拜。同时,哥特建筑又努力营造内部空间的向上性与崇高性,人在其中可以感受到建筑向上的力量。建筑内部空间是相对封闭的,与外在世界是隔绝的。反观中国的亭台楼阁建筑,它们既作为造景中的主要景点供人欣赏,同时也为人们欣赏美景提供绝佳的空间与观赏角度。在这些建筑空间中,人们的视线并未被限制,而是可以仰观俯察、尽情欣赏周边的美景。于是,这些空间既是人们欣赏的对象,成为整体美景的一部分,同时又成为主体赏景的支点,与主体一起建构起审美的可能性。因此,这些中国传统的建筑空间往往具有多重的审美意义。在西方的观赏方式中,建筑是崇高的,景物本身大多与观赏的主体保持着距离,建筑的气氛是内向的、严肃的甚至是可怖的。与之相比,中国的亭、台、楼、阁则是外向的,与观赏主体以及周边环境之间没有距离与严格界限,虽不一定亲切但往往宜人,在为人们更好地欣赏周围美景提供空间之时,又能与周边环境融为一体,成为人们欣赏的对象。

中西方传统观赏景物方式不同导致了审美结果的不一样。西方传统欣赏者得到的画面相对静止;观赏的结果是个人感受把握不了客体的全部,客体的强大压过了主体的感受,这也导致了言本身的“未尽”。中国传统欣赏者得到的结果是动态的,是俯仰往还、亲近自然的,是言有尽而意无穷的,通过人在景物间的徜徉而获得天人合一般的审美感受。

与中国传统建筑空间将时空相融合一致,“仰观俯察”、“观古今于须臾,抚四海于一瞬”,就是认为时间与空间是一体的,是流动的,因此,要欣赏中国传统建筑美必须要远近结合、多角度、全景式地把握建筑美。在这种观赏方式中,观赏者得以全面地欣赏建筑、环境以及它们共同组成的整体意境之美。这种美既有远处大尺度的大地环境、自然风貌之美,所谓天地之大美,又有近处的建筑单体造型、建筑细部装饰之美。

《周易》讲看山“仰山颠,窥山后,望远山”,看山的视线是不确定的,有前有后、有上有下。郭熙说:“正面溪山林木,盘折委曲,铺设其景而来,不厌其详,所以足人目之近寻也。傍边平远,峤岭重叠,钩连缥缈而去,不厌其远,所以极人目之旷望也”[23]。宗白华先生认为,郭熙最值得称道的地方是对“三远”同等看待,不论高远、深远还是平远,他都“用俯仰往返的视线,抚摩之,眷恋之,一视同仁,处处流连”[24]。宗白华把这种空间意识称作“移远就近,由近知远”。如何实现远近的不同层次,清代华琳提出需要“疏密其笔,浓淡其墨,上下四傍,晦明借映,以阴可以推阳,以阳亦可以推阴,直观之如决流之推波,睨视之如行云之推月”[25]。

在建筑空间审美之中,同样存在着“平远、高远、深远”的多层次境界,空间意境循环往复、深远空灵[26]。远近之间,人们在把握住建筑空间与环境的整体美的同时,又能欣赏细节的丰富与动人,进而领略建筑形式背后深远的意义。观者在建筑空间中,往往不自觉地采用“三远”的观赏方式,视点与观赏角度不断变化。人们既要看到细部装饰的细节,又要看到大的山水格局、建筑布局,视线不断游于空间远近内外,由此形成动态连绵、丰富多样的空间意象。

正如沈括所说 “折高折远自有妙理”、郭熙要求山水“可行可望可居可游”一般,观者在建筑空间中徜徉,边行边望、既居且游,不断感受着建筑空间的时空变换之妙,同时领略体悟着有限空间之外的无限畅怀之美。在观赏过程中主体的视线是不固定的、不断变化的,是游移的甚至是有节奏的。与西方固定一个视点静态的观赏景物不同,中国传统建筑审美是动态的,是将人的主体与景物客体融为一体的,两者不可分离。

8 明代仇英画作《桃园仙境图》,人在景中俯仰往还、远近取与,得以全面地欣赏建筑、环境以及它们共同组成的整体意境之美

以中国传统园林中的欣赏流线为案例,我们可以看出主体与客体是如何融合的,人的观赏视线是如何不断流动、高低错落、回旋往复的。这种“游心”的审美态度与审美方式体现了观者精神的自由,也要求观者不受观察手段的限制,身要动、眼要观、心要察。在观者的观赏过程中,即使对象被东西挡住(挡或隔本来就是中国传统空间营造的一个常用手段),观赏者仍然要想办法走过去瞧一瞧。观赏者的视线角度也在不断变化,在远近、上下、左右之间,全方位、多角度地欣赏、感受景物。

仰观俯察、远近取与,不仅是将时间与空间相统一,同时也是将主观与客观相统一。在“仰观俯察、远近取与”之间,主观与客观统一在了一起,个人的意识与外在的有形事物紧密联系。由此,审美主体从直观感受、到一般经验、再到理性认识,最后到审美体悟,实现了“逍遥游”[27]式的审美栖居。

3.结语

中国传统建筑之美是在充分利用多种要素的基础上进行的综合创造,创作者自表达个人的主观情感始,将与人们生活密切相关的多种元素纳入到建筑美的建构中来,在这些元素中充分体现自己的匠心独具,通过多元素、系统性建构建筑之美来表达心中之情。中国传统建筑审美则是自由的,是心物交融的,注重以人为本。这不只是一种生物的、功能的人本,更是文化的、精神的人本;审美追求意境的获得,强调在现实环境中获得人生理想境界与审美栖居,并以此“畅神游心”,实现精神的自由与升华。这种审美态度作为传统建筑文化的一部分,值得今天的我们去学习、借鉴与吸收,为当前和未来寻找启示。□

注释:

[1] 有学者提出中国传统审美体验的心理结构的逻辑形式重要特点之一,是“以‘神游’为核心统合‘澄怀’‘目想’‘心虑’‘妙悟’等多种审美心理态势的共时性审美心理结构”;其中“澄怀”指主体进行审美体验活动的心理准备, “目想”侧重主体想象力的发挥,“心虑”蕴涵着审美体验中主体性的高扬,“目想”侧重于以“物”为触发点,而这些又都统合于“神游”之中,“神游”打开了心与物、形与神、意与象、虚与实、动与静、情与景之间的障碍,实现了心与物的同形同构或异质同构。详见黄念然著.中国古典文艺美学论稿.广西师范大学出版社,2010:304-311.

[2] 王国维. 人间词话. 上海古籍出版社,2008:1.

[3] “形”主要是指近观的、较小的、个体性的视觉感知对象,“势”主要指远观的、较大的、群体性的视觉感知对象。

[4] [5] (南朝)刘勰. 文心雕龙. 比兴篇.

[6] [美] 朗格(Langer,S.K.); 情感与形式. 刘大基等译.北京:中国社会科学出版社,1986.

[7] 转引自钱钟书. 谈艺录. 中华书局,1984:237.

[8] 王国维. 王国维文集 观堂集林. 北京燕山出版社,1997: 10-11.

[9] W.James. Principles of Psychology Vol.I,p.291: A man's self is the sum total of all that he can call his.转引自:钱钟书. 谈艺录. 中华书局,1984: 206.

[10] (清)沈宗骞. 芥舟学画编.

[11] 形、神、气、韵、骨、筋,将原本属于人的,描绘、评判人的从生理到精神、气质的一系列范畴,运用于对艺术对象的美学评判,并形成彼此相关的美学范畴序列,从而体现出鲜明的“人化”特征。发展出关于“形神”、“风骨”、“气韵”、“神韵”等等,形成一个十分宏大的美学理论体系与美学范畴体系。详见刘方. 中国美学的基本精神及其现代意义. 巴蜀书社,2003:42.

[12] 宋代郭熙在《林泉高致》中说:“山以水为血脉,以草木为毛发,以烟云为神彩,故山得水而活,得草木而华,得烟云而秀媚。水以山为面,以亭榭为眉目,以渔钓为精神,故水得山而媚,得亭榭而明快,得渔钓而旷落,此山水之布置也”。(宋)郭熙. 林泉高致.

[13] 薛富兴. 东方神韵 意境论. 北京:人民文学出版社,2000:89.

[14] 庄子·人间世.

[15] (西汉)乐记.

[16] 宗白华. 中国诗画中所表现的空间意识∥宗白华著. 美学与意境. 北京:人民出版社,2009:237.

[17] (晋)成公绥. 天地赋.

[18] (晋)王羲之. 兰亭集序.

[19] 世之笃论,谓山水有可行者,有可望者,有可游者,有可居者。画凡至此,皆入妙品。但可行可望不如可居可游之为得,何者?观今山川,地占数百里,可游可居之处十无三四,而必取可居可游之品。君子之所以渴慕林泉者,正谓此佳处故也。故画者当以此意造,而鉴者又当以此意穷之,此之谓不失其本意。(宋)郭熙. 林泉高致.

[20] 宗白华. 美学散步. 上海人民出版社,1981:62-67.

[21] 宗白华. 中国诗画中所表现的空间意识∥宗白华著. 美学与意境. 北京:人民出版社,2009:237.

[22] [英] 彼得·柯林斯(Peter Collins)著;英若聪译.现代建筑设计思想的演变. 北京:中国建筑工业出版社,2003:16.

[23] 张法. 中西美学与文化精神. 北京:北京大学出版社,1994:139.

[24] 宗白华. 中国诗画中所表现的空间意识∥宗白华著. 美学与意境. 北京:人民出版社,2009:234.

[25] (清)华琳. 南宗抉秘.

[26] 宋代韩拙在《山水纯全集》中提出:愚又论三远者:有近岸广水,旷阔遥山者,谓之阔远。有烟雾暝漠,野水隔而仿佛不见者,谓之迷远。景物至绝而微茫缥渺者,谓之幽远。(宋)韩拙. 山水纯全集.

[27] “逍遥游”出自《庄子》,是其中的一篇题名,该篇文字想象瑰丽,表达了追求顺其自然的状态,进而达到自由自在的境界。