2例颌面部窦道误诊分析

胡晓燕,李 颂

(安徽医科大学附属口腔医院,安徽 合肥 230032)

颌面部窦道是口腔科较为常见的一种体征,本科收治了2例颌面部窦道误诊病例,报告如下。

1 病例报告

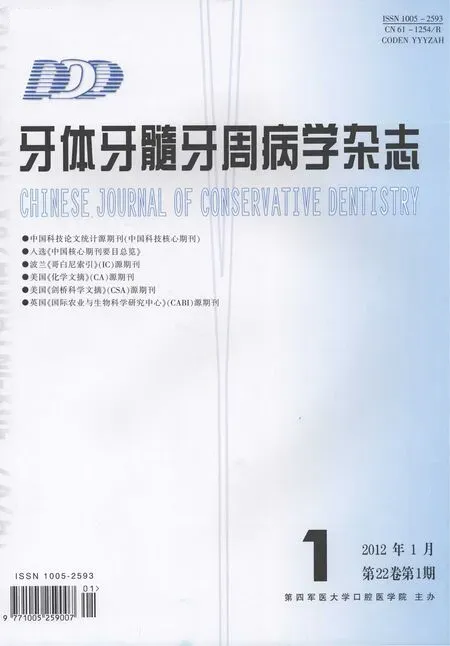

图1 病例1皮窦外观

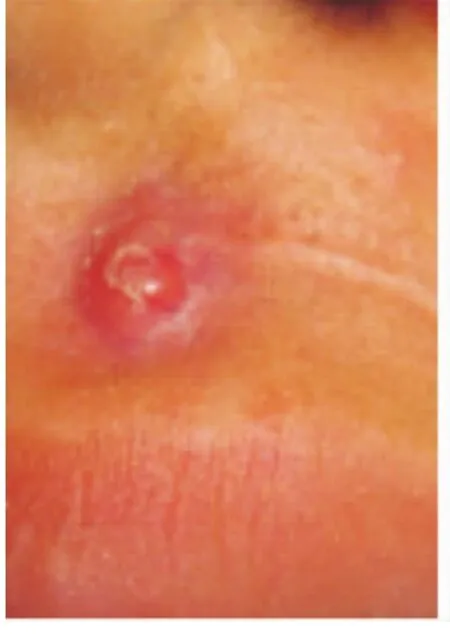

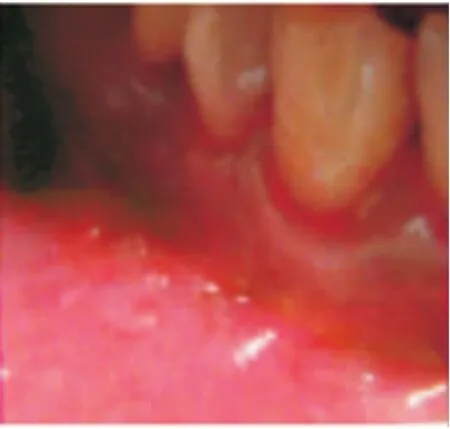

图2 病例1牙21前庭区外观

图3 病例1牙21术前X线片

图4 病例1牙21术后X线片

病例1:病人女,15岁。人中部脓包反复发作2年。2年前,无明显诱因下人中部红肿,外科诊断为鼻部疖肿,给予脓肿切排,红肿消退后,上唇部形成一窦道,经常流脓,后在外科行手术切除。不久复发,转诊外院口腔科拟行牙21根管治疗术,21开髓后诊断为根管钙化,建议行根尖切除术,转来我科就诊。检查:人中部一窦道,黄豆大小,无脓性分泌物,呈假性愈合状态,窦道周围见手术疤痕(图1),窦道对应的口内黏膜处扪及窦道基底部质硬。21牙冠未见明显变色,无牙体缺损,无龋,唇侧根尖区黏膜无明显异常(图2),舌面见开髓孔,髓腔空虚,探诊(-),X线片示:21根尖区低密度影(图3)。诊断:21慢性根尖周炎。治疗:21髓腔预备,52.5 g/L次氯酸钠液+30 mL/L过氧化液交替冲洗,FC棉条+ZOE暂封。1周复诊,窦道未消失,基底部略变软,AH-plus+牙胶尖根管充填(图4),磷酸锌垫底,树脂修复,调牙合,抛光。窦道未做任何处理。10 d后病人告知窦道完全愈合,除原手术疤痕外无任何异常。

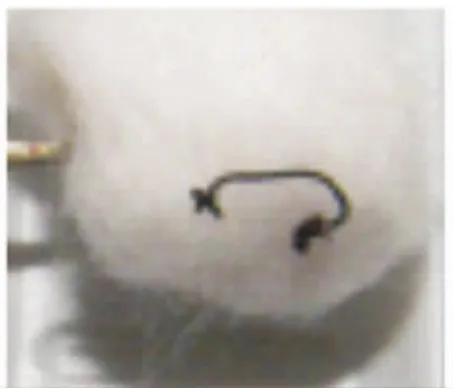

病例2:病人男,45岁。右侧下颌后牙牙龈肉芽样增生物逐渐变大半年余。1年多前,病人因外伤致“右侧下颌骨骨折”,于外院行“钢板固定”,半年前拆除钢板后无意中发现右侧下颌后牙颊侧牙龈上长出肉芽样物,逐渐变大,外院诊断为牙龈瘤,建议手术切除。病人转来我院求治。检查:牙43、44根尖区黏膜上2个肉芽样增生物,直径均约0.5 cm ×0.5 cm(图5),探之不敏感,不出血,未探及通道,44近中邻面探及龋损,及牙本质深层,探痛(-),未探及穿髓点,牙髓电活力测试提示44死髓,余未查及异常,全景X线片示:44近中邻面低密度影,近髓,牙周膜影像清晰,根尖区无低密度影(图6)。初诊:44牙髓坏死。治疗:44开髓,根管预备,氢氧化钙糊剂根管封药。根管预备过程中,隐约发现红色增生物中透出一点黑色,再次仔细探查,各分离出黑色线头1个,遂拆除遗留线头,10 d复诊,增生物消失,牙龈恢复正常(图7~8)。随访1年未见异常。

图5 病例2颊前庭区肉芽增生物外观

图6 病例2术前X片

图7 病例2增生物中拆出的线头

图8 病例2术后颊前庭区外观

2 讨论

发生于人中部位的牙源性皮窦较少见,且外观上与鼻部疖肿较难鉴别,因此该病人首诊被误诊为鼻部疖肿,手术切除后不久复发,后转诊口腔科,因其根管偏唇侧,接诊医师制备的开髓洞型位于舌隆突,过于偏根方,导致开髓后找不到根管,误诊为根管钙化。有文献认为,窦道形成时间少于3个月者,仅做根管治疗和窦道搔刮术,待窦道自行痊愈即可。若窦道时间长于3个月,则需在清理病灶的同时行窦道切除术[2],该病例病程虽长达1年余,但考虑病人年龄及已存在的皮肤疤痕,笔者未对窦道进行搔刮或其他方法处理,仅对病灶牙行完善的根管治疗术,疗效良好,窦道在根管预备后17 d(根充后10 d)自行消失,且未留下任何疤痕。该病例提示,在治疗方案的选择上,除病程外,可能还需综合考虑根尖区骨质破坏的范围与程度、牙位、病人的年龄等因素。

病例2中的肉芽样增生物,笔者初步考虑为牙44来源的窦道,但窦道是根尖区的牙槽脓肿穿通骨壁和软组织而形成的引流通道,而44根尖区无低密度影,不会产生引流的窦道。且该增生物病程已长达半年之久,排除急性根尖周炎可能性,因此,窦道的诊断与检查结果不符,排除窦道可能性。后仔细探查该增生物,从二增生物中各拆出黑色线头1个,提示该增生物可能为线头刺激引起的肉芽组织增生,或者根管内的感染和线头双重因素影响的结果。

[1]郭亚丽,李恩生,舒红文.激光联合疗法治疗牙源性皮瘘疗效探讨[J].中国美容医学杂志,2005,14(2):192-193.

[2]吴子忠,林先军,张苗.280例面颈部皮篓的临床分析[J].口腔医学研究杂志,2004,20(3):327-328.