庐山自然保护区及其周边土地利用变化分析1)

徐 满 郑景明 张 青 邹 琴 钟道生

(省部共建森林培育与保护教育部重点实验室(北京林业大学),北京,100083)(江西省庐山自然保护区管理局)

土地利用及其格局的变化对生态系统的结构和功能均产生重要的影响,在其变化过程中的土地退化、生境转移及破碎化是导致全球生物多样性丧失的主要驱动因素[1-2]。自然保护区在减缓土地变化、保护生境及生物多样性方面具有重要作用[3-4],我国自然保护区建设虽然起步较晚,但自上世纪90年代以来发展迅速,根据2010年统计结果,全国已建有各级自然保护区2 538个,总面积达14 894万hm2,占国土面积的 15.47%[5]。近年来,许多学者提出了保护生境和物种与解决经济贫困协调发展的战略[6],使得有更多的因素影响保护区的景观格局,加大了对保护区环境质量评价的难度。国内外对保护区环境质量及保护效益的评价多是借助遥感影像,采用定量的方法,从时间尺度上对保护区某一时间段的土地利用变化格局进行研究[7-13];另外在空间尺度上,从保护区内外景观变化角度对保护区的保护效益进行研究,但此类文章在国内还不多见。本文以庐山自然保护区为研究对象,综合了上述两种研究方法,运用3S技术,使用巢式分析法对庐山自然保护区及其周边近10 a的土地利用变化,包括土地利用的面积变化、转换模式及景观格局变化进行分析,评价保护区生态经济综合效益,为保护区合理利用、管理土地资源提供科学依据。

1 研究区概况

庐山自然保护区位于江西省九江市北部,地处长江南岸,鄱阳湖的西畔,地理坐标介于115°50'~116°10'E,29°28'~29°45'N。保护区于1981 年经江西省人民政府批转建立,大体以庐山山麓环山公路为界,面积约31 182.03 hm2,是一座以亚热带森林生态体统及自然历史遗迹为主要保护对象的综合性自然保护区。保护区具典型的地垒式断块山构造地貌、冰蚀地貌和流水地貌叠加而成的复合地貌,海拔23~1 474 m。保护区内生态系统及物种多样性水平很高,有乡土野生维管束植物241科2 269种,其中蕨类植物40科260种、裸子植物6科12种、被子植物195科1 997种,分别占江西省蕨类、裸子、被子植物种数的 64.80%、41.38%、48.86%[14]。

2 数据与方法

2.1 数据源及数据预处理

以2000年Landsat7 ETM及2009年的Landsat5 TM同一时期的遥感影像为数据源来研究保护区内外的土地利用变化。以经过正射纠正的2009年spot5遥感影像为基础进行几何校正和坐标转换,其中几何精校正采用二次多项式,像元重采样采用双线性内插值法。以环山公路为边界对保护区影像进行剪切。选取4、5、3波段进行组合,形成假彩色图像,根据野外建立的解译标志,利用最大似然监督分类与传统目视解译相结合的方法对影像进行分类,获取两个时段研究区的土地利用图。

2.2 保护区外围区域的选取

国内外越来越多的学者对保护区内外的景观格局变化进行对比研究[15-18],以期更好的分析和评估保护区的保护效应,主要利用巢式设计方法,借助地理信息系统对保护区建立距离不等的缓冲区域。本文在对保护区建立缓冲区域时,考虑行政区的问题及影像的可获取范围,建立了位于九江市域范围内的最大缓冲圈层,具体如图1:以矢量化的2009年SPOT遥感影像中的环山公路为庐山保护区的边界,并用该边界向外建立8 km的缓冲区域。

图1 巢式分析设置

2.3 土地利用类型的划分及景观格局指标的选取

从景观尺度对研究区土地利用进行动态研究,是研究全球变化的重要组成部分,同时也是景观生态学中格局-过程研究的核心内容之一[19],根据国家土地利用分类标准,综合考虑遥感影像的特征及研究区土地使用目的和利用现状,将庐山保护区及其外围区域的土地利用划分为8类:耕地、针叶林、阔叶林、针叶阔混交林、灌草丛、建筑用地、裸岩/裸地、水域。

景观格局指数是反映景观结构组成和空间配置特征的量化指标,合适的景观指数对于景观格局分析的合理性有重要影响[20-23]。从景观的面积、形状、破碎化、多样化等方面的数量分配情况和空间格局分布特征对研究区土地利用变化特征进行度量,选取的景观格局指数,各指数的计算用FRAGSTATS 3.3软件完成。

3 结果与分析

3.1 土地利用总体特征及变化

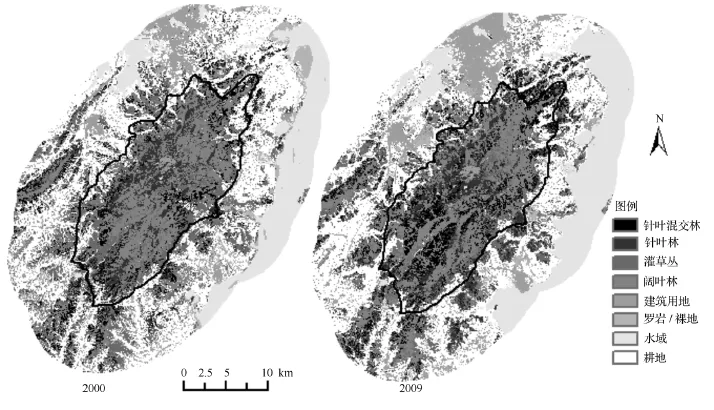

2000年及2009年庐山自然保护区及其外围圈层的土地利用图见图2所示。从景观构成上看,耕地、阔叶林、针叶林、针阔混交林、灌草丛、建筑用地、裸岩/裸地、水域均是保护区内外景观的基本构成单元,但是各土地利用类型在保护区内外的空间结构及变化特征却不尽相同(表1)。在保护区31 182.03 hm2的范围内,阔叶林是最主要的景观组分,其次是灌草丛、针叶林、针阔混交林、耕地,建筑用地、裸岩/裸地、水域的面积比例最少。保护区外围总面积为84 337.74 hm2,耕地是保护区外围最主要的土地利用类型,其次是水域、灌草丛和建筑用地,针叶林、阔叶林、针阔混交林、裸地/裸岩面积比例为最小。

表1 2000—2009年庐山自然保护区及外围圈层景观构成

对保护区内外土地利用的面积变化情况加以对比分析发现,在研究时间内发生了不同程度的变化,在保护区,阔叶林、灌草丛、耕地的面积减少,阔叶林面积百分比由2000年的38.36%减少到2009年的35.43%,其主导景观地位被削弱;灌草丛面积减少幅度最大为1 670.40 hm2,面积百分比由2000年的20.27%减少到2009年的14.91%,它的次级优势地位被针叶林及针阔叶混交林取代,两者减少的面积与针叶林、针阔叶混交林的总增加面积相当。在面积增加的土地利用类型中,针阔混交林面积变化幅度最大,增加了2 220.32 hm2,使之一跃成为庐山自然保护区的第三大景观类型;针叶林面积变化了642.51 hm2,成为保护区的第二大景观类型;建筑用地面积虽仅增加了55.53 hm2,但依然要引起重视,因为保护区在发展生态旅游而进行的基础设施建设和道路修缮的过程中不可避免的会带来生态和景观的破坏;水域面积变化幅度最小,为20.52 hm2。在保护区外围,耕地、灌草丛、裸岩/裸地、针阔混交林的面积减少,其中耕地面积减少幅度为2 692.26 hm2,面积百分比由2000年的40.08%减少到2009年的36.88%,优势地位弱化;其次,灌草丛面积减少了2 369.52 hm2,面积百分比由2000年的14.52%下降到2009年的11.71%;裸岩/裸地面积减少了1 412.46 hm2,是2000年鄱阳湖枯水期河床裸露而2009水位恢复使得裸露河床被水体覆盖;针阔混交林面积减少了494.19 hm2,面积变化幅度最小。面积增加的土地利用类型依次为水体、建筑用地、阔叶林、针叶林,其中水域面积增加幅度为保护区外围圈层所有土地利用类型面积变化幅度之最,为3 484.62 hm2;建筑用地的面积增加了1 322.28 hm2,相对于保护区建筑面积的增加,保护区外围建筑用地面积的增加幅度大,应该给予重视。

图2 庐山自然保护区及外围圈层土地利用图

3.2 土地利用类型转移分析

转移矩阵有助于了解研究初期各土地利用类型的流失去向及研究末期土地类型的来源,反映研究时段内各土地利用类型的转移变化情况[24]。在ArcGIS9.2中,将研究区两时期的土地利用图进行空间叠加运算得到2000—2009年各土地利用类型的转移矩阵(表2和表3)。

(1)耕地的转换。在保护区,耕地的转出率为40.21%,有1 348.56 hm2的耕地转变为其它土地利用类型,其主要转出方向为灌草丛、林地及建筑用地,分别占转出总量的 53.14%、26.19%、17.08%;与此同时,其它地类也向耕地发生转变,其中以灌草丛、建筑用地、林地转入量最多,分别占总转入量的49.66%、27.16%及17.80%。在保护区外围,尽管耕地面积有66.60%得到有效保留,但其转出的面积却高达11 288.79 hm2,占保护区外围所有地类土地转移总量的32.93%,耕地向其它地类转出的比例相当,转出为其它地类大小依次为灌草丛、建筑用地、水域、林地及裸岩/裸地;其它地类转入为耕地的总面积为8 596.53 hm2,其中灌草丛的转入量最大,为转入总量的39.24%,其次是建筑用地的27.51%、裸岩/裸地的15.77%、林地的13.35%。说明,保护区内外在进行生态退耕的过程中也进行着毁林开荒、破坏生态的活动,耕地在保护区主要向林地、灌草丛方向转化,而在保护区外围因为经济发展和城镇化建设使其向建筑用地转移的比率很高。

表2 2000—2009年庐山自然保护区景观转移矩阵

表3 2000—2009年庐山自然保护区外围圈层景观转移矩阵

(2)阔叶林的转换。阔叶林面积在保护区有5 440.59 hm2转变为其它地类,主要转变为针阔混交林和针叶林,两者之和占转出总量的76.75%,另外还有一部分转为灌草丛,占转出总量的18.84%;其它地类中,灌草丛向阔叶林转入量最多,占总转入量的50.81%,另外针叶林及针阔混交林的转入量之和占总转入量的44.91%。保护区外围,阔叶林转出面积为2 930.58 hm2,占保护区外围所有地类土地转移总量的8.55%,转出为针阔混交林和针叶林面积之和占转出总量的47.01%,另外主要转出为灌草丛和耕地,两者之和占转出总量的44.44%;其它地类中,灌草丛向阔叶林转入量最多,占总转入量的54.82%。说明阔叶林在保护区主要转换为针叶林和针阔混交林,而在保护区外围除了与其它林地类型相互转化外,有相当一部分转出为灌草丛和耕地类型。

(3)针叶林的转换。保护区内,针叶林有2721.60 hm2面积转换为其它地类,转出率为49.96%,主要转出方向为阔叶林、针阔混交林、灌草丛,分别占总转出量的 44.52%、32.15% 及 17.37%;同时,转入针叶林的其它地类依次为阔叶林、针阔混交林、灌草丛。针叶林在保护区外围的转出率为69.12%,主要转出为灌草丛、耕地,两者共占总转出量的57.56%,另一方面转出为阔叶林、针阔混交林,两者之和占总转出量的27.27%;针叶林主要从针阔混交林、灌草丛、耕地及阔叶林转化而来,占总转入量的百分比依次为 31.58%、29.93%、23.06%及13.77%。说明针叶林在保护区外围转出程度大于保护区内部,其在保护区主要与其它林地类型进行转换,而在保护区外围针叶林正经历逆行演替过程,向人类干扰强度大的景观类型转换,受人类的干扰程度强。

(4)针阔混交林的转换。针阔混交林在保护区内外的转出率均较高,分别为65.58%及74.68%。在保护区主要转出为针叶林和阔叶林,另有一部分转出为灌草丛,分别占总转出量的43.49%、42.32%及10.69%,其它地类转入总量是其转出总量的2倍多。在保护区外围,主要转出为针叶林、阔叶林、灌草丛,在保护区内外的总转出量与总转入量相当。针阔混交林在保护区内的积累量大于保护区外围。

(5)灌草丛的转换。灌草丛在保护区内外的转出率很高,分别为67.36%及66.88%。在保护区,主要转出为阔叶林,占总转出量的一半以上,其次转出为针叶林、针阔混交林和耕地;阔叶林、耕地、针叶林转入量最多,依次为 39.63%、27.71%、18.28%。在保护区外围区域,主要转出为耕地,占转出总量的41.19%,另外有一部分转出为阔叶林和针叶林。

(6)建筑用地的转换。建筑用地在保护区总转出量为563.94 hm2,主要转出为耕地、林地、灌草丛,分别占总转出量的 50.40%、23.28% 及 20.35%;其它主要向建筑用地转入的地类为耕地、林地和灌草丛。在保护区外围,建筑用地有3 017.34 hm2向外转出,主要转出为耕地,占转出总量的78.37%。

(7)裸岩/裸地的转换。裸岩/裸地是研究区转出率最高的土地利用类型,在保护区内外转出率分别为94.63%及90.74%。在保护区内,主要转为为耕地和灌草丛,分别占总转出量的39.68%和30.48%;主要由灌草丛转入,占总转入量的46.77%。在保护区外围,主要转出为水域和耕地,分别占总转出量的45.69%及35.71%;主要由耕地和灌草丛转入,分别占总转入量的51.68%及22.12%。

(8)水域的转换。水域在保护区有53.64%得到有效保留,主要转出为灌草丛、耕地、针叶林和建筑用地,分别占总转出量的31.05%、23.29%、20.22%、18.05%。在保护区外围区域,水域为所有地类中最稳定的类型,转出率仅为5.04%,主要由裸岩/裸地及耕地转换而来。

3.3 景观格局变化分析

对比保护区内外景观整体的斑块密度(DP)、最大斑块指数(ILP)、平均斑块面积(SMP)及边界密度(DE)指数发现,保护区外围的景观破碎化程度要高于保护区内部。由平均斑块分维数(CFRA)、景观形状指数(ILS)、平均斑块形状指数(IMS)来考察保护区内外土地利用类型的空间形状特征,其中平均斑块分维数(CFRA)在保护区内外大致相当,即保护区内外景观斑块边界的平均分形程度相差不大,但平均斑块形状指数指数及ILS指数的大小说明保护区景观整体的斑块形状要比保护区外围复杂。从景观的凝结度指数(NCO)看,保护区景观类型的空间连接程度高于保护区外围。景观的蔓延度指数(GCO)在保护区数值较高,说明保护区景观中的优势斑块形成了良好的连通性,即保护区内景观比保护区外围景观聚集。就景观的多样性(ISHD)及均匀度指数(ISHE)来看,保护区的多样性水平和均匀度水平高于其外围区域。

各景观指数随时间的变化情况如表4,由斑块密度(DP)、最大斑块指数(ILP)、平均斑块面积(SMP)、边界密度(DE)在保护区内外的变化情况可以看出,保护区内景观破碎化程度轻微加深,而保护区外围景观破碎化程度加深显著。景观形状指数(ILS)、平均斑块形状指数(IMS)在保护区内减小,在保护区外围圈层增加,说明庐山自然保护区景观整体的斑块形状的复杂性减弱,而保护区外围圈层与之相反,并且保护区的变化幅度大于保护区外围。平均斑块分维数(CFRA)在研究区域内随着时间的推移几乎无变化,说明研究区的斑块形状主要取决于自然地貌及自然环境条件。景观的凝结度指数(NCO)在保护区小幅减小,在保护区外增加,说明保护区景观类型的空间连通性减小,而保护区外围圈层景观类型的空间的连通性增强。蔓延度指数(GCO)在保护区内外均减小,聚集程度变弱,进一步说明保护区内外的景观破碎化程度加剧。景观的多样性(ISHD)及均匀度指数(ISHE)的增加说明在人类和自然综合作用下,研究区域各土地利用类型在景观中呈均衡化分布,景观由某种或某些景观类型主导的程度减弱。

4 结论与讨论

在景观面积组成及变化上,林地是保护区的主要土地利用类型,其面积百分比由65.31%增加到71.21%、耕地面积减少 302.13 hm2、建筑用地面积增加55.53 hm2是保护区“退耕还林”及为“繁荣旅游”而进行基础设施建立政策的体现;耕地是保护区外围的主导地类,面积减少了2 692.26 hm2,是自1998年长江超历史大汛之后,中共中央国务院做出:“退田还湖,移民建镇”的决策的体现,另外从建筑用地景观指标看出:建筑用地的面积增加、斑块数量减少、破碎化程度变低、形状指数变复杂、聚集度增加,是保护区外围实施“移民建镇”政策以来,拆除原村落,形成以公路为依托的集镇建设的结果。

从研究区土地利用转移情况来看,在保护区各种保护措施下,保护区植被正经历正向次生演替,而保护区外围,由于大范围的农业生态、高强度的工业建设、高密度的人口聚集,逆行次生演替过程占主导。景观水平上,保护区的破碎化程度显著低于保护区外围,多样性指数高于保护区外围,充分体现了保护区的保护效益。但与此同时,保护区内外景观的破碎化程度均加深,保护区内外的多样性和均匀度指数均呈上升趋势,主导景观类型阔叶林和耕地地位都得以弱化,景观受人类干扰的迹象越来越明显。保护区在2000年常住人口数为12.02万人,2009年有11.84万人,而保护区的游客的数量在2000年全年达到26万人次,2009年仅10月1日到7日旅客数量就超过21万人,所以保护区内大规模的无序旅游及旅游建设用地的扩展所引起的环境破坏,应引起有关部门重视。

[1]Frédéric Achard,Hugh D Eva,Hans J S,et al.Determination of deforestation rates of the world’s humid tropical forests[J].Science,2002,5583(297):999-1002.

[2]Alessandra Falcucci,Luigi Maiorano,Luigi Boitani.Changes In land-use/land-cover patterns in Italy and their implications forbiodiversity conservation[J].Landscape Ecology,2007,22(4):617-631.

表4 庐山自然保护区及外围圈层景观指数

[3]Lambin E F,Turner B L,Geist H J.The causes of land-use and land-cover change:moving beyond the myths[J].Global Environ Change,2001,11(4):261-269.

[4]Lambin E F,Geist H J,Lepers E.Dynamics of land use and land cover change in tropical regions[J].Annual Review of Environment and Resources,2003,28(3):205-241.

[5]国家统计局和环境保护部.中国环境统计年鉴(2010)[M].北京:中国统计出版社,2010.

[6]张志,亢新刚,华朝朗,等.自然保护区及周边社区的可持续发展指标体系的初步研究[J].林业资源管理,2004(8):33-36.

[7]O’Nell R V,Hunsaker C T,Jones K B,et al.Monitoring environmental quality at the landscape scale:using landscape indictors to assess biotic-diversity,watershed interrity and landscape stability[J].Bio Science,1997,47(8):513-519.

[8]Rao K S,Rekha P.Land use dynamics and landscape change pattern in a typical micro watershed in the mid elevation zone of central Himalaya,India[J].Agriculture and Ecosystem,2001,86(2):113-123.

[9]David H.Spatial structure of disturbed landscapes in Slovenia[J].Ecological Engineering,2005,24(1/2):17-27.

[10]陈铭,王宗明,张树清,等.向海自然保护区景观格局变化及湿地梯度分布特征研究[J].干旱区地理,2006,29(5):694-699.

[11]李晓琴,孙丹峰,张凤荣.基于遥感的北京山区植被覆盖景观格局动态分析[J].山地学报,2003,21(3):272-280.

[12]曾涛,邸雪颖.兴凯湖国家级自然保护区景观格局变化分析[J].北京林业大学学报,2010,32(4):52-58.

[13]刘延国,彭培好.基于GIS的九寨沟自然保护区景观格局分析[J].西北林学院学报,2010,28(1):162-165.

[14]万慧霖.庐山森林生态系统植物多样性及分布格局[D].北京:北京林业大学,2008:23-30.

[15]Curran L M,Trigg S N,Donald A K.Low land forest loss in protected areas of Indonesian Borneo[J].Science,2004,5660(303):1000-1003.

[16]Arturo S G,Gretchen C Daily.Integrity and isolation of Costa Rica’s national parks and biological reserves:examining the dynamics of land-cover change[J].Biological Conservation,2003,109(1):123-135.

[17]邓贵平,颜磊,章小平.九寨沟自然保护区景观变化与保护[J].山地学报,2011,29(2):173-182.

[18]臧淑英,黄樨,郑树峰.资源型城市土地利用变化的景观过程响应:以黑龙江大庆市为例[J].生态学报,2005,25(7):1699-1706.

[19]邬建国.景观生态学:格局、过程、尺度与等级[M].北京:高等教育出版社,2007.

[20]赵景柱.景观生态空间格局动态度量指标体系[J].生态学报,1990,10(2):182-186.

[21]邬建国.景观生态学概念与理论[J].生态学杂志,2000,19(1):42-52.

[22]Turner M G,Opneill R V.Effects of Changing Spatial scale on the analysis of landscape pattern[J].Landscape Ecology,1989,3(2):153-162.

[23]陈文波,肖笃宁,李秀珍,等.景观指数分类、应用及构建研究[J].应用生态学报,2002,13(1):121-125.

[24]朱会义,李秀彬.关于区域土地利用变化指数模型方法的讨论[J].地理学报,2003,58(5):643-650.