地域信仰融合历程探讨

——以大林镇紫玄保宫为例

方祯璋 阮昭雄 周欣德

引 言

位于嘉义县大林镇西南边的明华里,在1762年属于诸罗县打猫北保,1862年为嘉义县打猫北堡下埤头庄,1875年为嘉义县打猫北堡下埤头、湖底与菜寮等三庄组成,1898年,依 《嘉义管内采访册》所记载,下埤头庄二百九十番户、五百二十四丁口,湖底庄三十番户、一百三十一丁口,菜藔庄七番户、二十九丁口,现有聚落,下埤头、埤心、过埤、湖底。于1946年1月成立大林镇明华里,居民以黄姓、赖姓、朱姓居多。

里内主要庙宇 “紫玄保宫”(图一),与其它庙宇迥异的是,乡民们除因自然灾害因素之外,在日据初期惨烈牺牲进行两次“大莆林战役”,对抗日本异族统治。之后虽未能改变被统治的命运,然而这些英勇的先民们,仍将该地区观音庵主神抢救回庄内,与玄天上帝同祀。之后因地震、腐朽等自然灾害所致,再将同庄保生大帝共同迎入原属于该里 “福德爷香田”[1]所兴建的 “紫玄保宫”之中。且巧妙地将这些神祇并列主祀 (图二),让各神明信仰圈所属信众皆能认同与祭祀。此一成果非但破除里内各家族、宗派的本神信仰,亦归总庄民祭祀模式,也更增加本庄的团结和谐,同时还充分利用现有人力财力资源兴盛庙务,着实可为村里建设的表率。

如此立意良惠的并庙模式于乡土史记述而言,其整合历程理应详予记载,但是直到目前,该宫虽有简单的 “庙志沿革”,观其内容与事实有所差误,尤其未将庄民英勇抗日事迹载入着实令人扼腕,基于“记忆是未来的种子”,本研究对 “紫玄保宫”建庙过程进行下述时序考证。

诸神信仰圈沿革探讨

根据 “紫玄保宫”现有简略沿革内容记载如下:来台先民,时有朱清贵者奉祀帝爷公 (玄天上帝),黄庆者奉祀大道公(保生大帝),于永历十五年 (1661)12月,来大莆林下埤头落地生根,自是街中住宅焚香奉祀。时过二百余年,清嘉庆乙丑年 (1805)首建大道公庙,村民朝夕焚香膜拜,帝爷公 (玄天上帝)亦在现址盖有庙寺 “紫莲庵”与相传日据时代由 “观音亭”分灵过来的观音佛祖,同受村民膜拜,这也就是早期的 “紫莲庵”。 嗣后,1941年受大地震震毁倒塌,当时士绅蔡朝合出水泥砖并倡议村民募款,得以合庙重建 “紫莲庵”,供奉玄天上帝为主神,佛祖及保生大帝。光复时期,士绅陈彬先生发起组织管理委员会及重建事宜。由于奉祀佛、道于法申请不符,遂在神祇旨意命名“紫玄保宫”。由此得以获 “内政部”审查通过,同时在村里耆老奔波努力,里民踊跃捐献及各方善信鼎力相助,才得以于1991年顺利落成。

根据 “沿革”所述下埤头庄先民人文史料,刘世温先生在 《云林县发展史》[2]有以下这么一段叙述 “福建漳州府平和县人赖刚直,相传随郑成功渡台,为其部属,奉命在天兴县八掌溪仑子顶屯田,即今嘉义县中埔乡和睦村一带,开垦拓荒,辟田一千余甲,是嘉义县置县 (由天兴县改为诸罗县)后,有史可稽的最初拓荒者之一。”与庙志沿革前段可相呼应,同时以目前民政单位统计结果,亦得明华里居民姓氏主要以黄姓、赖姓、朱姓最多,故该段记述应为属实。

至于该三姓先民是否为 “永历十五年(1661)12月,来大莆林下埤头落地生根”,则有待商榷。主因在 《嘉义县地区纲要计划中埔乡·第一节:历史沿革》明白记载 “汉人的开辟,应以明朝永历十五年,随郑成功渡台屯垦公馆庄之福建平和县人赖刚直最早。赖刚直被郑氏部署于诸罗县八掌溪仑仔顶 (今之和睦村)屯田,其子赖庆、其孙新喜俱披荆斩棘,垦殖灌溉千余甲。乾隆初叶 (1746年前后)受福建南靖县人邱纯德等人先后入垦之影响,此地之汉人乃逐渐增多。”也就是说明华里 (下埤头庄)应为赖刚直后人再拓垦之地。据此,得以考证这三大姓开垦明华里的时序至少应再稍往后移三十年,亦即1700年之后。

其次 “紫玄保宫”的庙志沿革中提及“清嘉庆乙丑年 (1805)首建大道公庙,村民朝夕焚香膜拜”。然,据前述 《嘉义县志》所载 “福德爷香田碑”于嘉庆11年12月 (1806)设立于 “紫玄保宫”现址前民家内树下,也就是说该地在当时尚属“土地公”信仰圈范围,故居民才会捐献香油钱设立福德爷香田,即当时应未建造。

另根据 《嘉义管内采访册·祠宇》 所载,“上帝爷庙在下埤头庄,崇祀北极上帝,道光丁亥年 (1827)捐民财建造。”与现有庙志沿革所述相差22年,据此应以 《嘉义管内采访册·祠宇》所载应较具公信力。同时该采访册亦明确登载 “保生大帝庙在下埤头庄,崇祀保生大帝,同治甲子年(1864)捐民财建造。”也就是说在1864年,甚至于在 《嘉义管内采访册》成书时期 (1898)时,此两座庙宇是各自独立并自各拥有信仰及祭祀圈。

再者,如杨惠南先生在其著作 《台湾民间宗教的中国意识》中所提 “非政教神祇,则有开漳圣王 (漳州人信仰)、保生大帝 (泉州人信仰)等乡土神。祂们具有凝聚同乡移民,对抗外敌的功用……”。也可旁证该两座庙宇原先并不可能合并,同时建庙时间应以 《嘉义管内采访册·祠宇》所载为准。

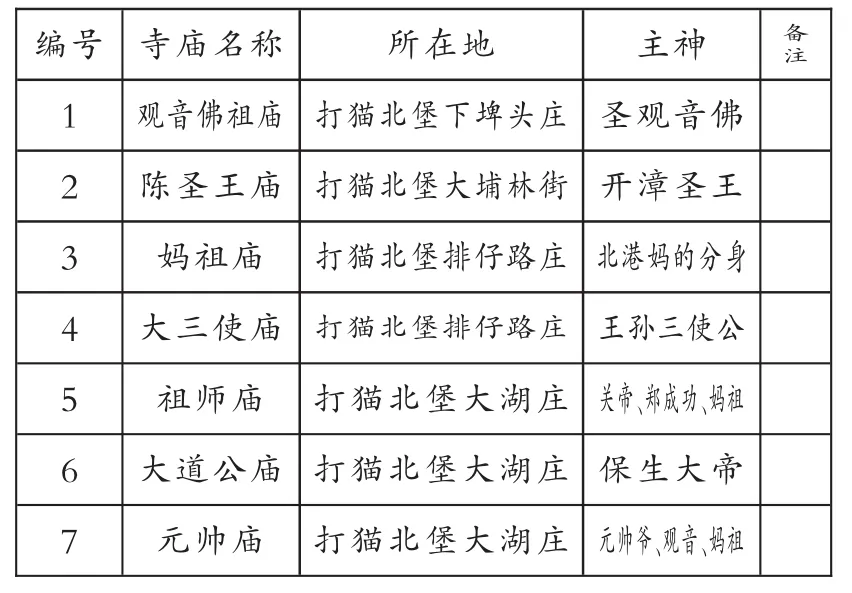

另外在 《嘉义县志·宗教志》第22页中所登录的“明治三十一年 (1898)底嘉义县寺庙、庙宇所属财产调查表”中,下埤头庄有 “玄天上帝庙”以及 “大帝庙”的登载 (如下表一)。

表一、明治三十一年(1898)底嘉义县寺庙、庙宇所属财产调查表

至于 “观音亭紫莲庵”则根据 《嘉义县志》[3]记载:“昭庆禅寺, 主祀神: 释迦牟尼佛。位于嘉义县大林镇中正路41号。昭庆禅寺原名为大莆林 ‘观音亭紫莲庵’,创建于清嘉庆六年 (1801),距今已二百余年,道光年间重新修葺,光绪二十年(1894)因日军寇举侵台,毁于烽燹,迨至昭和三年 (1928)始由信徒吴徐爱女士之父吴头先生,奉献土地并鸠合地方士绅,发起筹建募化重建道场。早期香火鼎盛、远近驰名,为本省八大名刹之一,仅次于彰化鹿港龙山寺。”也就是说该庙至今仍然存在于明华里内,并距 “紫玄保宫”不远,那又为何里民们要再不厌其烦的,在日据初期由“观音亭紫莲庵”分灵过来,并另外成立 “紫莲庵”?而原有的 “观音亭紫莲庵”却改为“昭庆禅寺”?

抗议异族统治

考证现存于 “紫玄保宫”中的两个签筒 (图三)上刻有 “紫莲庵”、“明治三十六年 (1903)癸卯”、“观音佛祖应验药签”、“观音佛祖应验宝签”“大坡头庄弟子陈郡叩”等字样,明显与前述 《嘉义县志》记载的昭和三年 (1928)再建 “昭庆禅寺”,时间尚上有近33年的落差,那到底在1895年到1903年间该地发生何事?让村民们宁可在玄天上帝庙址盖庙并命名为 “紫莲庵”,且将玄天上帝与观音佛祖同庙共祀;而且1928年又为何在 “观音亭紫莲庵”重建道场,并易名为 “昭庆禅寺”?

回叙光绪二十年前后,在大林镇周遭,发生过两次大莆林抗日战役,根据张健丰先生所著 《台湾抗日与对日关系》[6]中记载“根据大林当地耆老描述:第二次大莆林战役时,当时义军驻守观音亭 (今昭庆寺),日军困于鹿树山丘 (今大林国中,原糖厂子弟学校),观音亭至鹿窟沟是攻守险要之地 (鹿树山丘通往大林事皆须经一跨越鹿窟沟的大明桥)(图四),两军对峙八天,枪战激烈,双方死伤甚多,义军因武器简陋,退守三迭溪以南,日军进驻三迭溪村……”,文中得知在两军对峙八天,枪战激烈的情况下 “昭庆寺”,以及该地附近居民的性命财产应该会受到极大的损失。

此一史料又可由连横 《台湾通史·卷四·独立纪》对大莆林两次战役所述:“七月初十日 (阳历八月二十九日),日军陷云林,进据大莆林。……十一日,副将杨泗洪率镇海中军及格林炮队取大莆林,义成、精华各以所部数千助战。日军北,泗洪追之,中炮死。管带朱乃昌力战,夺尸归,反身再斗。而日军山炮队至,声震山谷。台军伏蔗林中以战,左右奋击。日军退,乃昌麾兵……乘势入大莆林,杀伤过当……”,“初六 (阳历九月二十五日),荣邦誓师决战,中战死。初七日,义成再攻城,亦殊伤。十三日 (阳历十月一日),日军猛扑三发之营,徐骧、精华援之,相战数日,骧死,诸皆受伤莫能起,云林复陷。永福叹曰:内地诸公误我,我误台人。”可以得知当时的惨烈状况。另外还可由 《攻台战纪》、《让台记》、《瀛海偕亡记》、《东方兵事纪略》、《台湾篇上》、《台海思恸录》……等著作中摘出大莆林战役相关记载。

相信在大莆林两次日抗战之时或之后,在地居民为避免观音佛祖陷于战火之中有所损伤而将神祇移祀庄内,并为避免日据初期官方有所刁难,所以在1903年建庙时虽然名为 “紫莲庵”,但是在日本官方进行寺庙调查时,则登记为 “观音佛祖庙”。故而在 《嘉义县志·宗教志》所载 (1915至1918)的宗教调查的结果,在1919年三月由丸井圭治郎综合成为 《台湾宗教调查报告书·第一卷》出版刊行 (表二)的资料中即载为 “观音佛祖庙”。

表二、大莆林公学校区域

至于为何大莆林在当时并无表一所列之“大帝庙”、“玄天上帝庙”之登载,推测应是在1903年3月17日清晨6点发生的 “嘉义梅山大地震”中两庙皆已坍塌毁坏所致。

然而前述 《嘉义县志》提及 “观音亭紫莲庵”在 “昭和三年 (1928)始由信徒吴徐爱女士之父吴头先生,奉献土地并鸠合地方士绅,发起筹建募化重建道场。早期香火鼎盛”,此段叙述事实上亦造成 “紫玄保宫”沿革,误载庙中现有观世音佛祖是 “相传日据时代由 ‘观音亭’分灵过来的观音佛祖,同受村民膜拜,这也就是早期的 ‘紫莲庵’”。

之所以认定现有沿革误载,本研究拟分为两个面向论证,其一,“紫玄保宫”现有观音佛祖,明显系于1895年之后自 “观音亭紫莲庵”移出,而在当时为战乱时期,绝不可能将本尊金身留下而刻意分灵移出。而且在 《嘉义县志·宗教志》第444页亦载“光绪二十年 (1894)因日军寇举侵台,毁于烽燹”,所以较为合理的认定,现存于“紫玄保宫”中的观音佛祖金身,应该是为本尊而非分灵。

再者,可由江灿腾[7]在 《日本帝国在台殖民统治初期的宗教政策与法制化的确立》文中所提,温国良编译《台湾总督府公文类纂宗教史料汇编——明治28年10月至35年 4月》,第 5页中所述:“明治 31年(1898)5月10日,由总督府民政局县治课呈报第四任台湾总督儿玉源太郎 (1898.2至1906.4在任)‘有关本岛旧有之寺庙等禁止成为内地寺院之分寺事宜’,其案由即提到:有关本岛旧有之寺庙成为内地各寺之分寺乙案,各县厅有陆续陈报上来之情形。本岛寺庙虽大多祭祀贤士、功臣等,惟若任意使之成为寺院,则可谓处置不当。纵然使其称为某某分寺,充其量亦仅在揭橥其成为某寺分寺之标志而已。”而此案经儿玉源太郎批准后,即于同年5月18日,以“内训第十八号”,通令辖区各县知事和各厅长 “嗣后关于此等成为分寺案,暂时一概不予许可,希照办”。也就是说依据该“内训第十八号”文来看,在1903年成立的 “紫莲庵”及其神祇应与之后成立的“昭庆寺”是无所关联的。

其二,发生于1915年夏天的西来庵(又称为噍吧哖)事件后,日人对 “旧惯信仰”中的汉文化认同感到焦虑不安,所以即如前述 (表二)在1919的 《台湾宗教调查报告书》中将 “紫莲庵”名为 “观音佛祖庙”。 而且在1921年成立 “南瀛佛教会”[8],而 “昭庆寺”是在之后的1928年重建完成的。再查 《嘉义县志·宗教志》第444页有这么一段记载 “……昭庆寺重建后,地方士绅敦请义存法师来住持……义存法师于台南盐水设立临济宗布教所 (即今修德禅寺),并担任台北镇南学林学务委员,曾东渡日本游学,大正十四年 (1925)五月被任命为日本临济宗台湾 ‘开教使’[9],后中兴嘉义竹崎清华山德源禅寺,及任临济宗宗务委员、台南州本部长,昭和二年 (1927)中兴嘉义大林昭庆禅寺,并获日本临济宗妙心寺颁赠锦烂袈裟念珠奖,再任日本临济宗宗务委员。”也就是说 “昭庆寺”与日本佛教宗派较为接近,或者可以认为是日本临济宗所属寺庙。

再综合阚正宗先生[10]著书第四章 《日系禅宗的教育事业与联络寺庙的结成》内文有关 “紫莲庵”成立过程节录如下:“大林昭庆寺第一代住持吴义存,是于临济宗往南部开教或大正5、 6年间的 ‘师僧转换’[11]”之后传法自东海宜诚属临济宗,而该人及其宗派吸收寺庙、斋堂成为连络寺庙的手法至少有两项是清楚的,其一是传法给台籍僧侣、斋友,其二是借着下赐具有高度 “皇国佛教”象征的 “圣寿尊牌”。而这所谓 “御尊牌”就是 “天皇尊牌”,这是 “穿着佛教外衣,从事天皇崇拜的装置”[12]。

同时该文第187页还有这么一段话,“昭和5年9月,神月彻宗来台,并兼下赐“御尊牌”。目前仅知有两座……第二座选在嘉义大林昭庆寺。正如其名,这是一座为庆祝昭和天皇登基所谓 “御大典纪念事业”而建的寺院,在日僧东海宜诚的协助下,(1930年 4月) 许可建寺, 吴义存(1884~1947 ) 募建。[13]“昭和 5 年 10 月 1日,举行昭庆寺佛像安座,第二天则由神月亲自主持 ‘御尊牌’安奉仪式。”[14]也就是说旧有的 “观音亭紫莲庵”已经完全不存在了,同时改建后的 “昭庆寺”,又另安新的佛像,可说是一座标准的日本神社。

所以综前所述,除可证明现有庙志沿革有所谬误之外,亦可证明当时下埤头的先民们,在大莆林战役之后,将神祇移置不愿屈服于日本统治的决心与勇气。本研究之所以会如此认为,主因在该一时期本村先民并没有如同《宗报》第267号议案第四号教学部长新井石禅师的报告所述:“……像台湾人,是寺也好、庙也好,都有其主任,有其责任者,其保护者是固定的,这些人对其祖先的时代以来就附属的寺或是庙,都拥有充分的权利。那些人为了所有的制度一旦变更,台湾归属于日本占领,因为不知道自己所拥有的寺院或庙,会陷于怎样的命运?认为如果这些寺院、庙藉由日本佛教僧侣的手保护的话,就没有问题的缘故……”,[15]部分无民族意识,只图自我利益的投机者一般,趋附于日本来台的佛教宗派。更且还聚集全里的力量建造寺庙,供奉其先民携来的神祇,着实值得尊敬。

诸神融合并祀

台湾是个移民岛屿,先民自原乡祖地移民到此,同样的也将原乡信仰移植于此。同时由于种种自然或人为因素所致,先民们并非同一地域或同一族群移居,故而在宗教及地域性神祇的祭祀由而产生多样化。并因四百年来各时段移垦先民们要协力面对不同的困境,在信仰上亦因而由冲击演进至趋向融合。

在日据初期对台湾宗教的调查结果,如同蔡蕙频于文中认为:在日治以前,儒、道、佛 (斋教与佛教较类似)三教即呈现以道教为中心而三教混杂的现象。[16]同时她还提及日本宗教学研究家增田福太郎则在《台湾の宗教》[17]一书中则细分各宗教的诸教派,并说明台人的宗教信仰中,虽能大致区分佛、道、儒三教,但实际上却常混为一大宗教。

另外黄兰翔在其 《台湾传统佛教建筑空间的儒释道混合特质》 文中,也从建筑的观点切入,认为 “一座台湾传统汉人寺庙可以被视为佛教寺院,也同时存在道观及儒教庙宇的特征。这不只是台湾佛教建筑特有的现象,当印度佛教传来中国之初,即透过道教的黄老及中国特有的神仙思想为媒介传入中国,造成一开始的中国佛教建筑已存在与道教及神仙思想不分的状态。”[18]

所以在各类传统庙宇内可以看到,属于道教的寺庙旁祀佛教神祇早为信众接受,甚或佛教庙宇也随俗,在佛堂内以佛教故事、典故如释迦传灯、佛祖劝世、观音佛祖化大士、观音诫目莲等等,设立原属于道教的签诗文化,以提供信众作为心灵解惑之用。传统上在同一庙内会有诸多神祇供人祭拜,但各庙大多主祀单一主神,再旁祀其它神祇,少有将佛、道神祇 “共同主祀”现象,因为如是则在庙宇的建筑形式规格,以及神、佛的排序上可能产生一定的困难。

再者以 “紫玄保宫”而言,其现有主祀神祇原为各座不同庙宇的主神,而且所属信仰圈都已百年以上,要如何移置共祀,以及各庙主神祭典的日期,祭拜模式、供品甚或是否进行绕境仪式、绕境范围等等,以及各主神原属庙宇对外的联谊活动之处理方式,如稍有闪失,相信势必对各自信仰圈的故有文化传承产生极大的冲击,所以整合过程中对原属各自祭祀圈信众,更须花费一番功夫调和。以本庙而言如将诸神只横向排列,则因观音佛祖为女性神佛,与其它帝爷公并排祭祀实有不便之处。而纵向排列又有主客之分,毕竟该庙原属上帝爷所有。

显然在1903年到1991年,现有 “紫玄保宫”的设立过程,以及诸神融合历程是值得探讨的,本个案后经多方查察,后得助于中林里文史工作者薛茂森 (号绍兴)先生引荐,访谈明华里第七邻邻长王永汉先生 (图五),内容如下:

时间:2012年04月12日

地点:嘉义县大林镇明华里第七邻下埤头58号

姓名:王永汉 1938年生

访谈内容:“紫莲庵”在我父祖时代即已存在,原为木造庙宇共祀二神,上帝爷在后而观世音在前,由于离我家才三十公尺,小时候就在庙埕前玩耍,并且常听长辈说观世音菩萨是祖先从大陆请来的,不能让日本人毁坏,所以虽然有人曾建议不应让男神与女神共祀,但因没其它地方可供奉祀只好先共祀在 “紫莲庵”。本庙在1906年的梅山大地震倒没受到伤害,但是在1941年的中埔地震时倒塌。而保生大帝庙在1906年之后坍塌,村人将其移至当时作为夜校的教室 (现为活动中心)祭拜,所以地震过后村民们就再将玄天上帝、观世音菩萨移至该处与保生大帝一起祭拜。嗣后,台湾光复由当时士绅蔡朝合先生奉献二十万块砖及水泥再建 “紫莲庵”,约再历经三十年该庙已较老旧,而我因做生意常到邻乡 (大埤乡)洽公,顺便参拜该乡 “太和街三山国王庙”,当地友人笑谈 “你们下埤头的 ‘紫莲庵’也很灵验,是不是因为较为老旧所以你才来此祭拜?”我听后觉得应该再翻修该庙,所以回村之后就倡议改建,之后被推为第一届发起人。再由黄其轩里长当主委,及续任主委黄建贺先生等等,在1990年建庙前募得款项300余万,虽然不足但是信徒们认为在诸神庇佑下一定可以完成,所以就毅然开

工建造,后因信徒踊跃捐款,所以现

有 “紫玄保宫”落成时竟然还结余

500余万元。

至于现有神祇的排序问题,经再与紫玄保宫耆老访谈 (图六),得知该庙巧妙的借助乩童起乩,借玄天上帝指示,将观音佛祖奉于上位,如此一来自然成为观音佛祖、玄天上帝、保生大帝的纵列模式,于情、于理皆能符合一般礼制,而庙宇的建造则以传统道教模式建造。原有诸神暂祀地点则作为村民活动中心使用,祭典以玄天上帝诞辰的农历三月三日为本庙主祭日,绕境活动则以大林镇内西区各里为范围。

该宫自1991年12月立庙以来,由于祭祀圈整合成果良好,庙务及信众皆能平安顺遂,故于2011年举办建庙二十周年庆典时,配合镇公所举办 “米里明华低碳行,乐活百狮同祈福”,将祭祀模式改为小区农产品推广活动,同时透过 “以粮代金”方式,鼓励信徒将买金纸拜拜的费用,改为乐捐 “平安米”祭拜后带回煮食或捐做社会公益,此举除减少焚烧金纸造成空气污染,也帮助在地农业发展。此以新的思维改变祭典方式,让信仰与环保意识结合,创造神祇信仰的新典范。

结 论

“紫玄保宫”现有庙宇规模就建物本身而言,相对于其它地区并不特别宏伟,但是弥足珍贵的是,本庙将先民来台拓垦后,由于生存环境的严苛所产生的族群紧迫对峙 (漳泉械斗),以及自然灾害所造成家园的破损,还有为对抗日本军阀侵略、统治,毅然将神祇迁移的果敢作为。

在面对这些考验过程中,明华里的民众,经由智慧凝聚共识并进行整合,将三处不同的神祇信仰圈融而为一,并在福德爷香田上建庙共祀。让佛、道融合,创造出台湾少有的,近二百年以上古庙和神祇合并,且诸神共同主祀,充分展现面对外在环境变迁下的适应力及睿智。

同时更可嘉许的是在新庙落成后,还集合全村人力、物力共创多赢的方式,举办庆典活动,以现代化的思维进行祭祀典礼的改革,诚为创新之举,足堪记录、学习、取鉴。

注释:

[1]《嘉义县志·地理志·第二篇·人文地理·第三节古碑与碑文·第二目:各乡镇碑文解说·第四项大林镇碑文·02·福德爷香田碑记》,嘉庆 11年(1806)12月,本碑文风化严重,有些关键词模糊难以辨认。大意为购买某地为福德爷祭祀之用,为恐日后有纠纷,故勒石为碑以示;嘉义县政府出版,2009年12月,页835。

[2]云林县政府編:《云林县发展史》(云林县县政府,1997)。

[3]台湾银行经济研究室(编):《嘉义管内采访册》,台湾银行发行1958年10月出版。《台湾文献丛刊》第五八种“嘉义管内采访册”本书(一册六八面四○、八○○字)不分卷,不著撰人。原书为一抄本,全称是“嘉义管内打猫西堡、打猫北堡、打猫南堡、打猫东下堡下三分、打猫东顶堡采访册”,藏台湾省立台北图书馆,今据以整理印行,略称“嘉义管内采访册”。究其实,如改称“打猫管内采访册”或“打猫采访册”,尤为妥切;盖此册所指之地区,系指日据初期台南县打猫办雾署所辖之境地。本书内容仿“云林县采访册”例,每堡依积方、沿革……等分项记述(参第三七种“云林县采访册”篇);有叙至清光绪二十四年(1898)者。

[4]杨惠南:《台湾民间宗教的中国意识》,1999年6月。

[5]《嘉义县志·宗教志·第三节·大林镇》,嘉义县政府出版,2009 年 12 月,页 444~446。

[6]张健丰:《台湾抗日与对日关系》,《日军征台统帅北白川宫的死因考证》,《海峡评论》杂志社177期,2005年9月。

[7]江灿腾:《日本帝国在台殖民统治初期的宗教政策与法制化的确立》中华佛学学报第十四期,2001年09月,91~134。

[8]“南瀛佛教会”成立于 1921年,由社寺课长丸井圭治郎召籍台籍佛教界人士成立,发行刊物 《南瀛佛教会会报》(后改名《南瀛佛教》、《台湾佛教》),为日治时期重要的佛教刊物。成员及成立背景均具有强烈的官方色彩。《南瀛佛教会之沿革》,《南瀛佛教会会报》第 1卷第 1期(1923 年 7 月),页 19~33。

[9]中村元编:《岩波佛教辞典》,岩波书局,1989年,页102中之“开教使”定义为:“在佛教未普及之地方派从事佛教宣传的僧侣去布教。而此亦适用于近代在海外从事佛教布教的僧侣而言。”摘录自:松金公正《以寺院数及信徒人数的演变为考察中心》,《圆光佛学学报》第三期,1999年2月,页191~221。

[10]阚正宗:《台湾日治时期佛教发展与皇民化运动——“皇国佛教”的历史进程(1895~1945)》 ,博杨文化事业有限公司,2011 年 5 月,页 162~193。

[11]“师僧转换”,同上注页 166,所谓“师僧转换”是指改变传法上师,即另拜他师。

[12]菱木政晴:《净土真宗の战争责任》,东京:岩波书店,1993,页 55。

[13]施德昌:《台湾佛教名迹宝鉴昭庆禅寺》,无页码。

[14]不著撰人:《紫莲山昭庆寺初一二三日行事》,《台湾日日新报(汉文版)》,1930年10月l,4版。

[15]转录自:释慧严:《西来庵事件前后台湾佛教的动向——以曹洞宗为中心》,《中华佛学学报》第10期,(1997年),台北:中华佛学研究所,页301。

[16]蔡蕙频:《日治时期台湾的宗教发展与尊皇思想初探》,台北市立教育大学学报,2009第40卷、第一期,页119~142。

[17]增田福太郎:《台湾の宗教》,东京:养贤堂,1939 年5 月,页 1~4。

[18]黄兰翔:《台湾传统佛教建筑空间的儒释道混合特质——以台南开元寺、法华寺、大天后宫、祀典武庙为例》,《1998佛教建筑设计与发展国际研讨会论文集》财团法人觉风佛教艺术文化基金会主编,1998年11月,页63~83。