大学英语网络协作学习技术文化因素实证分析

网络协作学习(Web-supported Collaborative Learning,简称WSCL)是近年来国际教育研究者讨论的热点话题,指的是“学习者在网络环境下通过合作和探究的形式进行学习,它体现的‘协作性’原则有别于其他网络学习行为,网络协作学习通常是学生在网络学习平台上以团队形式开展的讨论、对话、提出观点、质疑等等,并尽可能以公开的方式进行”[1]。网络协作学习中的技术文化因素是指学习者在通过互联网进行学习和交往的过程中逐渐形成的价值取向、行为习惯、思维方式等的整体反映,包括无形的学习价值观和有形的学习行为[2]。

一、网络协作学习技术文化因素的研究现状

(一)研究现状

20世纪90年代以来,国外研究者对网络协作学习技术文化因素进行了多方面的理论探讨与实证研究[3-6]。香港大学学者Carol K.K. Chan等研究发现,学生对待网络协作学习的态度对学习效果产生直接影响,将学习视为个人行为的学生很难积极参加协作学习活动,那些仅仅把协作学习看作是信息交互的学生大多只能进行一些浅层次的知识构建[7]。Prinsen等聚焦于网络学习者自身的文化特征,他们研究发现,个体特征对论坛参与和小组活动有很大的影响,包括学习者的性别、专业、性格、学习基础、社会背景、兴趣爱好,个人受欢迎程度等等[8]。

近年来国内学者也开始关注网络协作学习中的技术文化因素,律原、丁兴富在《网络教学中影响在线协作学习的因素初探》中指出:学习者的文化背景是影响网络教学中在线协作学习的四大因素之一[9]。胡凡刚、李文波对网络教育中虚拟社区的技术文化形成因素进行了实证分析,提出技术文化因素的三个层面:物质层面、制度层面和精神层面,指出虚拟社区这三个层面的文化建设有助于学习者学习动力的提升[2]。

(二)研究视角

国内外研究已取得了一定的理论和实证成果,但国内针对外语学习的网络协作学习文化因素研究尚不多见。本研究基于浙江工业大学“大学英语”课程的网络教学平台,对英语学习者在线协作学习过程中的技术文化因素进行实证观察与分析,旨在探索网络技术文化因素影响英语学习动力、学习结果的普适性规律,为构建更具能效的大学英语网络课程平台提供实践经验,也为促进广大英语学习者的自主学习能力、协作学习能力和创新能力提供坚实的理论基础。这一角度的探索对新世纪大学英语教学改革和网络课程的建设有着至关重要的意义。本研究拟解决的问题有:(1)哪些技术文化因素对英语网络协作学习者影响较大;(2)网络协作学习参与度与英语学习结果的相关度如何;(3)研究结果对英语网络协作学习技术文化建设有何启示。

二、研究步骤——在大学英语读写译课程中的实践

(一)研究对象

本研究对象为浙江工业大学2010级本科生,实验课目为“大学英语”三级读写译课程,共有110名本科生(N=110,男生72人,女生38人)参与了本研究,从2011年3月开始在浙江工业大学网络教学平台上开展任务型小组协作学习,一个学期后接受问卷调查并参加英语测试。

(二)学习分组

网络协作学习采用“组内同质、组间异质”的分组原则,教师根据学生的性别、专业、学习成绩、个性特点等因素制定分组原则,学生根据分组原则进行自愿结组,6-7人一组,教师最后进行复核把关,确定组与组之间在人员构成、认知水平、学习能力等方面大致均衡。

(三)实验步骤

步骤一:准备阶段,教师设定并让学生了解网络协作学习的任务与目标。步骤二:背景阅读阶段,学生进行相关翻译理论学习。步骤三:翻译实践阶段,学生分组进行网络协作型翻译实践,教师向学生提供专业与技术支持。步骤四:评价阶段,小组在公共论坛展示成果,进行组间互评和教师评价。

(四)问卷设计与数据采集

在文献回顾和个案研究的基础上,研究团队从四个层面(个体文化因素、群体文化因素、物质与技术文化因素、制度文化因素)设计了共49项问题,问卷采取李克特式5点量表。在一个学期的网络协作学习之后,研究者利用问卷调查、网络学习平台数据汇总、期末测试(综合英语测试和翻译测试)这三种方式进行数据采集。通过问卷调查来获得学生对英语网络协作学习的主观评价;网络平台数据作为实验对象的自变量赋值(例如发帖、登录的数量或参与讨论的次数等);期末测试作为实验对象的因变量赋值(综合英语能力及翻译测试),试卷由两个教师分别打分,取平均分值为学生的最终得分。最后采用Spss13.0 for-Windows进行数据统计分析。

三、数据分析

(一)个体文化因素对网络协作学习的影响

个体文化因素分析主要是通过调查问卷对学习者的性别、专业、个性、学习兴趣、网络学习态度进行汇总,作为本项目实验对象特征描述的基础框架。实验对象共110人,全部来自英语三级组, 100%掌握了基本的计算机和网络操作能力。问卷结果显示,实验对象的性格特征、生活交往态度和网络交往态度总体上是积极的,总均值达到M=3.3124,高于中间值M=3,尤其是“我喜欢归属于一个网络英语学习小组”和“我喜欢上网与人交流”这两个变量的均值分别达到了3.7335和3.6774,但是在“我喜欢英语”和“我经常利用网络自学英语”这两项中均值分别只有2.9477和2.6679,明显低于个体文化特征总均值3.3124,提示学生对英语略有负面态度以及网络自主学习能力不足。

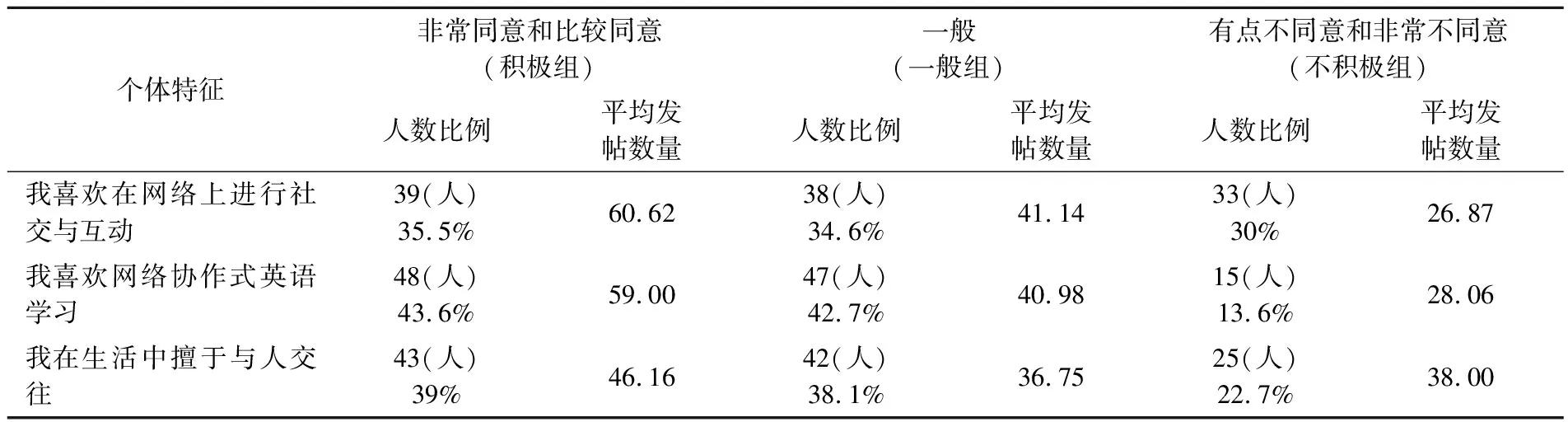

在个体文化特征汇总之后,我们将“个体社交特征”与“网络协作学习参与度”进行比对,采用发帖数量作为协作学习参与度的指标(见表1)。结果显示,前两项变量“我喜欢在网络上进行社交与互动”和“我喜欢网络协作式英语学习”与学生的发帖数量呈明显正相关,网络社交意愿“积极组”的发帖数量其他两组的1.47倍和2.25倍;但是在“生活交往能力”与网络协作学习参与度的比对中,那些认为自己“在生活中不擅于社交”的学生比自认为“生活中社交能力一般”的学生的平均发帖数量略多,这提示我们,在生活中社交表现不佳的人可能更容易在网络上发挥个性。

(二)群体文化因素对网络协作学习的影响

在考察群体文化因素时,研究者考虑不同群体的交互特征与影响力,设计了包括小组内部、小组之间、班级内部、教师和学生导师与学生之间涵盖四个方面共12项问题(见表2)。这12项问题总均值为M=3.5478,大于中间值M=3.0,表明群体文化因素总体上对学习者产生明显影响;其中“教师评分”、 “小组长”、“小组内活跃人物”是

表1 个体社交特征与实际发帖数量的对比

影响力最显著的三个变量,均值皆达到4以上;其他变量例如“小组学习氛围”、“小组间竞争”等也对学习者有显著影响,而“小组学习气氛和凝聚力”与“小组长及小组内活跃人物”是紧密相关的变量,它们之间有互相覆盖的内容;“教师参与讨论”和“学生导师参与讨论”这两项均值分别为3.0091和3.0106,与“教师评分”M=4.5618有着较大差距,提示学生无法摆脱多年传统面授教学中的师生距离感,在学生眼中教师的主要角色还是一个“打分者”而非“激励者”或“启发者”。

表2 群体文化因素分析

(三)物质与技术因素对网络协作学习的影响

在设计物质与技术因素问卷时,研究者从网络平台硬件设施与交流与学习版块的功能设计这两个方面设计了共12项问题(见表3)。问卷结果显示:“拥有可随时上网的电子设备”、“导学培训”、“学习小组版块功能设计”和“协作学习任务设计”这四项变量对学习者的影响最为显著,其平均值都大于4,明显高于李克特量表的中间值3;其他一些变量对学习者也有较大影响,如“学习资源的丰富程度”、“网络技术支持服务”等,均值都大于3.5;“网络平台的外观设计”与“学校数字图书馆链接”这两项变量的均值小于3.0,提示学生对学校数字图书馆利用率较低。

表3 物质与技术因素分析

(四)制度文化因素对网络协作学习的影响

网络协作学习中的制度文化因素主要涉及网络学习与交流版块(小组社区和公共论坛等)的规章制度与行为准则,有明文列出的也有约定俗成的。问卷的12项问题(见表4)总均值达到M=3.3802,高于五点量表的中间值3,表明网络制度文化因素对学习者有明显影响。对学生影响最大的两个变量是“昵称”和“提前发布学习任务评价量规”,其次为“遵守网络平台规则”和“不应损坏学生的基本话语权”,表明学生对隐私权及话语权极为关注,同时期待规则(无论是任务评价规则还是网络行为规则)带来的稳定性和公平性。

表4 制度文化因素分析

(五)网络社交参与度与协作学习结果的对比

在获得以上结论之后,研究者进行了协作学习参与度与学习结果的对比分析,把学生的发帖数量作为学生协作学习参与度的数据,并采用期末综合测验与翻译测验两项分数作为学习结果的数据。根据参与度将学生分为三组:较低频率、中等频率和较高频率,人数分别为39、55、16,综合英语测验平均成绩分别为78.3、78.6、77.0,翻译测验平均成绩分别为55.7、71.3、80.5。学生发帖数量与综合测验及写作测验的相关性分别为0.1318和0.4577,是正相关结果,但非明显相关;协作学习参与度(发帖数量)与综合语言测验成绩是低相关,但是参与度较高的同学在翻译测验中获得的分数明显高于其他两组的分数,说明网络协作学习参与度对学生的综合语言水平在短期内影响不大,但对阶段性学习结果有一定影响。

综上所述,本研究对英语网络协作学习中的技术文化因素进行了实证分析,认为个体文化因素、群体文化因素、物质与技术因素、制度文化因素对网络协作学习有明显的影响。在个体文化因素方面,实验对象的性格特征、生活交往态度和网络交往态度总体上是正面的、积极的,网络协作学习参与度对阶段性学习结果有明显影响,但对学习者的综合语言能力影响不大。在群体文化因素方面,“人”的因素在群体文化中占据主导地位,教师打分、小组长、小组活跃人物这三个变量对网络协作学习的影响最为显著,小组学习氛围、小组间竞争和小组凝聚力也对协作学习有重要影响,教师或学生导师参与讨论并没有达到研究者期待的影响力。在物质与技术因素方面,拥有可随时上网的电子设备、导学培训、学习小组版块功能设计和协作学习任务设计这四项变量对学习者的影响最为显著,学习资源的丰富程度、网络技术支持服务、网速和公共论坛功能设计也对网络协作学习者有重要影响。在制度文化因素方面,网络制度文化因素总体上对学习者有显著影响,昵称、任务评价量规、网络平台规则这些变量对学习者影响最为明显,表明学生对隐私权、话语权以及公平性的关注。

四、对大学英语教学与研究的启示

(一)个体与群体文化的培育

一是元认知策略培训。实验表明协作学习参与度有助于阶段性学习结果的提高,因此培育个体参与度是提高网络协作学习效能的重要方式。部分学生参与度较低是因为对协作学习的重要性认识不足,也有部分学生拥有强烈的网络社交愿望但是缺乏网络学习中的社交技巧。因此,在协作学习任务开展前的元认知策略培训中,教师应着重向学生讲解“协作”在知识构建中的意义以及怎样进行有效的协作与交互,向学生展示网络协作学习的成功案例以及学习过程中的必要的策略与步骤,使学生从被动协作转向主动协作,从无序性协作转向有技巧、有方法的协作。二是小组长与活跃人物的能动性。虚拟世界和现实世界最核心的元素是一致的,就是“人”,人与人交互产生的能动性对认知与行为产生强大的影响力。教师在教学设计阶段可鼓励学生自愿担任小组长或版主,由他们制定主题并吸纳相同兴趣的同学加入,从一开始就自发形成了一个互相欣赏、互相理解、易于合作的小组氛围;在网络协作学习开始前,教师应对小组长进行平台制度和管理技术培训,使他们具备协作学习过程中的任务分配、合作激发、纠纷协调等管理能力;教师还应定期和小组长进行沟通,同时对活跃人物和积极分子进行多种形式的鼓励与奖励(例如虚拟头衔等),激发他们的能动性和荣誉感。三是教师角色的转变。研究结果显示,“教师评分”是影响学习者学习动力最主要的因素之一,说明学生依然把教师看作是一个对立的而非协作的角色。笔者在问卷调查后对学生进行面访并分析,发现部分教师(和部分学生助教)倾向于用一种居高临下的态度来发表意见,或者过早对学生的讨论进行是非判断,这阻碍了师生之间平等、自由的学术交流,使学习过程中“教师—学生”之间的协作型知识构建产生了遗憾性缺失。因此网络教师应该首先从观念上进行反思与革新,不应过多发表主观色彩较浓的倾向性言论,也不应过早对学生的讨论进行总结性判断,尽可能作为组织者、激发者和管理者参与到协作学习过程中,成为点亮学生思想火花的人物和学生乐意求助的指导员。

(二)物质与技术文化的建设

一是物质基础建设。网络协作学习硬件基础建设主要包括网络的便捷性、网络资源的丰富程度和版块功能设计。网络英语学习资源应做到随时更新,学习平台设计应充分考虑协作互动的需求来设置多功能论坛。由于英语学习的特殊性,网络平台设计时还应插入语言学习类软件,例如词汇翻译软件、词汇语音软件等,方便学生自主解决学习中遇到的问题。应考虑学生当前普遍使用智能手机上网的事实,对操作界面进行简单化和条块化设计,方便学生点击并尽可能帮助他们节省流量,使网络学习真正做到“随时随地”,有效提高学生参与网络协作学习的积极性。二是导学培训。导学培训是在学习开始阶段提供的一系列指导性服务,目的是让学生尽快适应新的学习环境和学习方法,主要是强化学生的网络社交能力和掌握学习版块的操作功能。通过向学生发放网络学习指导手册,或者选择性地为学生开展导学讲座,对网络学习平台进行详细的功能介绍,包括如何注册、登录、获得学习资料、参加讨论、虚拟教室等,使学生能够顺利地参与网络协作学习。三是技术与资源支持服务。仅有精心设计、内容充分的学习内容并不能保证学生的学习过程和学业成果,网络学习者随时可能遇到很多技术性问题,应有专业人员向学生提供即时、周到的技术性服务,如指导学生获取电子数据库、回答网络学习过程产生的技术性疑问等,使学生能够及时排除学习过程中的技术障碍。在资源支持方面,除了网络学习平台提供的学习资源,还可以通过网站链接和讲座讲解等方式鼓励学生充分利用数字图书馆的海量资源,方便学生查找各类文献、教材、课件、测评工具等内容。

(三)加强制度文化培育

一是网络平台规则。网络平台规则的设定应该在公平、公开的原则上考虑多方意见并达成一致,对登录、发帖、讨论等网络行为进行方向性设定,引导学生以积极、健康的方式进行协作学习;小组内规则可由小组成员共同讨论制定,着重对网络协作学习过程中的交往和责任进行细节化限定,同时不应违背平台的总规则,这种民主协商、共同讨论的规则对营造和谐的小组氛围、提高协作学习效果有着良好的促进作用。二是学习任务评价量规。协作学习任务评价量规有别于传统学习任务量规,它应对任务完成过程中的协作特征进行过程性评价。教师可将学生在各个学习阶段的数据进行记录与汇总,例如根据学生在小组讨论区发帖的数量来评价学生主动参与的程度和频率;根据学生在公共论坛发帖的内容与数量来判断他们的班级社交的广度与深度,通过学生对课程页面浏览的范围和次数来评价他们的学习范围和进度。教师应该在协作任务开始之前对过程性评价进行明确设定,以绩效回报来激励学生的协作动力。三是以人为本、奖罚分明的制度文化建设。以人为本、奖罚分明的制度文化可以促进和优化精神文化发展,逐步形成一个自由、开放、互相信任、富有人文情怀的网络学习与交往环境。平台规则的制定和各项学习任务的开展应充分考虑学生的学习能力、心理需求、个性特征等因素,着重对学习者的积极行为进行正强化,同时明确执行对不良行为的惩罚措施;采取多种方法宣传制度文化中的协作精神,鼓励全体学习者参与到制度文化的建设中。

参考文献:

[1] Stahl G,et al.Computer-supported Collaborative Learning:an Historical Perspective[M].New York: Cambridge University Press.2006. 409-426.

[2] 胡凡刚,李文波.教育虚拟社区中技术文化形成因素的实证分析[J].电化教育研究, 2011,(1):54-59.

[3] Chen A.Cultural Issues in the design of Technology-Enhanced Learning Systems [J].British Journal of Educational Technology.1999, (30),217-230.

[4] Yuen,A H.Fostering learning communities in classrooms:A survey research of Hong Kong schools [J].Education Media International,2003,(40): 153-162.

[5] Shea P,et al.A study of teaching presence and student sense of learning community in fully online and web-enhanced college courses [J].Internet & Higher Education, 2006,(3):175-190.

[6] Pam Vesely,Lisa Bloom.Key Elements of Building Online Community: Comparing Faculty and Student Perceptions [J].Merlot Journal of Online Learning and Teaching.2007 ,(9):265-271.

[7] Carol K K Chan,Yuen-Yan Chan. Students’ View of Collaboration and Online Participation in Knowledge Forum [J].Computers & Education.2011,(57):1445-1457.

[8] Prinsen F R,et al.The influence of learner characteristic on degree and type of participation in a CSCL environment [J].British Journal of University Press. 2007,(6):1037-1055.

[9] 律原,丁兴富. 网络教学中影响在线协作学习的因素初探 [J].中国电化教育,2003,(11):68-70.