辨析普世主义

李北方

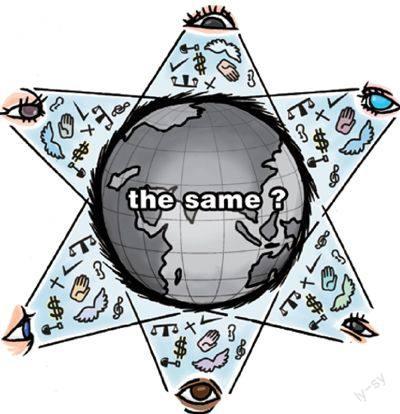

普世主义是当下国际政治领域和思想讨论空间内无可回避的一种思潮和修辞手法,它将某些价值理念定义为“普世的”,相应地,另一些价值理念是落后的、应该被普世价值替代的。参与政治性辩论的人,要准备好应对这样一个诘问:难道你不认同普世价值吗?这可以是一个问题,也可以是终结讨论、为对手定性的一个策略。

普世价值是一组能动的概念,指向一个被规定了的方向,其作用不是阐释世界,而是改造这个世界。关于普世主义的讨论与国际关系和民族国家内部各种政治、经济、社会关系的安排紧密相关,在这个“世界向何处去”、“中国向何处去”等问题仍存在巨大商榷空间的时代,对普世主义进行一番辨析是必要的。

普世主义与普世价值

普世主义(Univesalism)是指那些在任何情况、任何时间都适用于所有人和所有事物的概念或准则,其内涵依具体情境而有所不同。普世主义是一个松散的筐,可以容纳任何符合此类倾向的思想。最初,普世主义是指具有普世适用性的宗教、哲学理念,比如基督教,它相信每个人都是上帝的造物,且将可以或者将通过耶稣获得救赎,无论它所面对的个体是否基督教信徒。

普世价值(Universal Values)这一概念本身具有模糊性,至少可以区分其两重含义。

第一,根据以赛亚·柏林的理解,普世价值是“绝大多数人在绝大部分地方或情境下,在几乎所有的时候,都共享的那些价值观,无论是有意识地赞同还是表现在其行为中”。在这重含义中,普世价值是所有人都认为有价值的价值,判断标准是全球范围内的实践。

世界上有这种普世的价值吗?在19世纪,人类学家们就带着这个任务去寻找,结果发现,无论是在现代社会还是在原始部落,最显著的可以被共享的价值观是“乱伦禁忌”。此外,还有研究者从实证层面开展过调查,发现在不同社会中,普遍接受程度较高的价值观包括权力、成就、享乐等等。

第二,普世价值是指人们有理由相信其有价值的价值观。阿玛蒂亚·森从这个层面来理解普世价值,他认为,即便现在有很多人不认同甘地的非暴力理念,但人们有理由认同它。在这里,普世价值就不限于其字面的含义,而是指那些值得被普世推广的价值理念。

在当下的语境中,普世价值这个词是在第二层含义上被使用的,普世主义者推崇的是包含民主、自由、人权、自由市场等一系列政治、经济理念,他们认为这些价值观终将在文明的冲突中胜出,一个美好的人类社会的实现依托于这些价值观念普遍被接受和被贯彻。

什么样的价值才能普世?

既然普世价值不是以其普世存在的事实而被认可,那么随之而来的问题是,为什么一些而不是另一些价值观被视为普世价值?决定一种价值观成为普世价值的标准是什么?

普世主义的哲学基础文明等级论,纯粹的文化相对主义者不可能接受世界上有所谓的普世价值。那么,文明是否有高下之分?如果一个人的判断没有完全被意识形态所支配的话,就会对此问题做出肯定的回答。

举例来说,印度教有一项称为“萨提”(Sati)的习俗,男人去世之后,其遗孀要在火葬的时候跳入火堆殉葬,1829年,英国殖民政府下令禁止了这一习俗;在包括苏丹在内的一些非洲地区,有给女子施行“阴蒂切除术”的传统,1946年也是英国殖民政府将其废止。这些传统是野蛮的、不人道的,从客观的立场出发,即便激烈的反殖民主义者,也无法孤立地反对殖民政府对此采取的强制措施。

那么先进的、高尚的价值观是否在现实中始终能取得优势地位,压倒落后的、鄙俗的价值观念呢?答案是否定的,让我们用对劳动的不同看法作为例证来说明。

劳动在西方的观念中,一向是被鄙视的,是用来忍受而不是享受的。亚里士多德就认为,公民不能是体力劳动者,公民必须有闲暇来发展其美德和从事与公民身份相符合的活动,而为了达成这个目标,就需要拥有奴隶。在基督教传统中,劳动的伦理价值是负面的,劳动本身不是好东西,只是减轻罪恶的手段。

这种对劳动的态度在其他地方也是普遍存在的。原广西壮族自治区副主席徐炳松因贪污被查处后,就说过希望能给他10几亩地,他愿意当农民,种田赎罪。

对劳动的鄙夷借由经济学理论获得了神圣化的地位。经济学最重要的出发点之一是“经济人”假设,将人视为理性的、自利的、逃避劳动的经济主体,倾向于以最小的付出获得最大的收益。经过斯图亚特·密尔、亚当·斯密、大卫·李嘉图等经济学大家的理论塑造,人的属性被定义了。

但是,英国人类学家奥利弗·哈里斯向我们揭示了另外一种对劳动的认识。哈里斯于1970年代在玻利维亚的安第斯山脉进行了田野调查,在当地的农民身上看到了与“经济人”截然相反的人性。那里的农民视劳动为美德,在他们的文化里,劳动并非被赋予了价值,相反,劳动就是价值本身。劳动于他们是节庆般的活动,人们穿上最好的衣服,一起下到田间劳作。基于对劳动的热爱,他们发育出了完全利他性的人格,不时有城里人前来与他们进行交换,用很少的代价换取他们大量的产品,但他们并不感觉到吃亏,而是以怜悯的眼光看待这些可怜的不会劳动的人。

显然,“经济人”是对人性的歪曲抽象,人类学、社会学等学科对此进行了猛烈的批评,证明人的本性并非如此狭隘,但都不能阻挡从“经济人”假设出发的一整套自由市场制度设计按照其面目塑造了我们的世界和世界观。这种扭曲的“普世的”人性观还随着市场的扩张侵入到非经济的领域,结果是自利的行为得到奖赏,利他的行为受到惩罚。

劳动是财富创造的源泉,是推动历史进步的动力。显然,安第斯山区的农民对劳动的看法更高尚、文明程度更高。问题是,为何这种价值观不能成为普世价值,雷锋精神不能成为普世价值,反而是鄙夷劳动、好逸恶劳的“经济人”理念大行其道?

道理不言自明,价值有高下之分,但决定哪种价值观成为“普世价值”的因素,不是价值本身的高度,而是其他因素。“经济人”假设脱胎和发展的历史,正是资本主义狂飙猛进的历史,正如马克思所论述的,资本需要“按照自己的面貌为自己创造出一个世界”,资本对世界的创造就包括符合资本扩张需求的人性。

有了这层视角,便容易理解普世价值以及那些与普世价值紧密相联的政治话语的实质。沃勒斯坦一针见血地指出,普世主义乃是权力的说辞。西方国家领导人、主流媒体和知识分子将普世主义作为推行其全球政策的依据,他们将世界视为善的力量与恶的力量争夺的场域,西方是善的化身,其主张和行动(哪怕是明显错误的)反映的是不证自明的普世真理。问题是,人权、民主、西方文明的高高在上、自由市场的无可避免等理念都不是自明的,需要认真审慎的分析,抽离出其中有害的因素。

这并非是说“普世价值”都是错误的、不好的东西,而是要了解权势者所高扬的普世主义在本质上是片面的,我们需要警惕普世主义说辞背后不平等的权力关系。

普世主义的演进

沃勒斯坦归纳了当今国际政治生态中西方国家诉诸普世主义的三种表现形式:泛欧洲地区领导人追求的政策目标是保障人权,进一步说,是为了保障民主;文明冲突的话语,假定西方文明优于其他文明;对市场作为科学真理的确认,各国政府除了接受和实行新自由主义经济学之外“别无选择”。

在达至此阶段之前,西方普世主义思潮经历了漫长的发展历程,这一过程与帝国主义、殖民主义的形态演进相契合,普世主义作为一种殖民主义的知识,承担着帝国主义、殖民主义的意识形态功能。

美国学者尼古拉斯·德克士概括道:“在一些地区和人民被殖民之前,他们需要被标记为‘异质的、‘他者、‘可以殖民的。”普世主义从两个方面服务于这一目标:一方面,它被用于整合西方帝国主义国家内部的力量,为对外扩张提供合法性基础;另一方面,用于麻痹殖民地国家的精英群体,制造一种“长期而言对被压迫者有利,哪怕短期内要承受代价”的幻象,以制造认同。

沃勒斯坦将普世主义的演进大致划分为三个阶段,或者说三种形态,当今的普世主义话语正是这三种形态的综合体。

第一,文明对野蛮的干预。在15、16世纪,西方殖民主义者在面对征服对象时,优越感首先来源于宗教。在没有形成自己的文明、没有文字、奉行偶像崇拜和活人祭祀等陋习的美洲大陆原住民面前,自命为上帝选民的西班牙人觉得高人一等,并以改造美洲原住民的野蛮作为其野蛮入侵和杀戮的充分理由。但殖民主义的残暴也在西班牙国内引发了反思和讨论,在讨论中最终占据了上风的是支持殖民扩张的观点,理由是印第安人是低等人种,即便他们不愿意也必须接受西班牙人的统治,唯如此才能阻止印第安人的暴行,为天主教牧师传播福音提供便利等。

沃勒斯坦认为,这场发生在16世纪的最初的关于普世主义的讨论为后来所谓文明国家对其他国家的干预确立了四条最基本的理由:他人的野蛮;终止伤害普世价值的行为;保护无辜者;使传播普世价值成为可能。

这可以见于英国驻印度总督柯曾勋爵1905年的一个辩白:“帝国的目的是为正确而战,摒弃不完美、不公正和鄙陋……记住上帝将你的手放在他的犁上……将犁铧在你的时代向前推进一点,感觉到你在千百万人之中留下了一丝正义、幸福或繁荣,留下了一丝人道或道德尊严,一丝爱国主义情操,一丝启蒙的曙光或责任。这些都是此前并不存在的。这就够了。这就是英国人在印度的正当理由。”

这也见于2003年5月1日美国前总统布什在林肯号航母上宣布伊拉克战争胜利时的讲话:“在这场战争中,我们为自由和世界和平而战。我们的国家和盟友为此成就而骄傲,是你们,美国军人们,实现了这一目标……无论你们走到哪里,都传递着希望的信息,一个既古老又崭新的信息……”

这一套说辞的生命力仍旧强大,在利比亚、叙利亚、伊朗问题上,西方国家重复的还是这一套被重复了几百年的老调。

第二,东方主义。当殖民主义在扩张的途中遭遇到东方的古老文明,如中国、波斯、印度等,原本那一套粗浅的普世主义理念就不够用了。因为这些古老文明有悠久的历史和典籍、成型的官僚体系、也创造了可观的财富,简单地把他们归为“野蛮人”的类别是行不通的,西方需要一种新的认知方式来定位和这些“高等文明”的关系。

在征服与被征服的关系中,是不会给文化上的平等留有余地的。西方需要一种将所谓东方“高等文明”纳入以西方文明为金字塔塔尖的等级体制之中的解释体系,于是逐步发展出了一种被通称为东方主义的思潮。这种观念将东方塑造为西方的他者,东方文明虽有了不起的成就,但在发展的道路上遭遇了阻碍,像欧洲启蒙文明那样找到通往现代性的道路,东方的现代化使命只有在西方的帮助下才能完成。

这一对立建立起了西方对东方进行殖民统治的意识形态基础。对曾沦为西方殖民地的地区而言(印度是最典型的代表),精英群体起初大都被普世主义的承诺所折服,在现代化这一目标的引诱下接受了事实上的西方化进程。但历史的发展并未给殖民地带来真正的平等,同时,西方的民族主义、自由主义思潮也为殖民地的觉醒创造了条件。终于,在二战后的民族独立大潮中,传统的殖民主义土崩瓦解,东方主义的普世主义历史也告一段落。

第三,科学普世主义。沃勒斯坦将其称为最精致的一种为强势者辩护的意识形态,因为它为自身涂抹上了价值中立的色彩,从而使自己看起来与文化无关,也与政治无关。

科学普世主义得以存在的基础是科学与人文学科的分野,后者被分工专司探索“善”和“美”,而在知识体系的竞争中取得了压倒性优势的前者,则垄断了对“真”的阐释权。科学普世主义所宣称的是,“真”的取得有赖于科学方法论的应用,故而这是一种客观的真理,终将为接受它的社会带来福祉。

科学普世主义赋予了自由市场无上的地位,为精英统治(Meritocracy)构筑了道德基础,它成功地用全球化替代了帝国主义、新殖民主义等概念,遮蔽了世界体系中不公正的一面。在美国财政部、国际货币基金组织、世界贸易组织等机构的推动下,新自由主义经济政策以普世真理的面貌被推广到全世界的每个角落,科学不承认第二个真理,故而这些国家“别无选择”。有些国家深受此类政策的祸害,但这可以用一套客观的标准解释为必须接受的市场竞争的结果,而非政治的操控或其他原因。

寻找普世的普世主义

不可否认,很多披着普世主义外衣的价值观是进步的,甚至曾经是革命性理念。但是,这些价值的传播和实践无法脱离政治生活中的权力关系,普世主义在绝大多数时候被强势者所利用,变成了一种压迫性的文化工具。

比如自由、平等、权利等自由主义的核心价值观,既在一定的历史条件下起到了激发受压迫人民反抗殖民统治的积极作用,也长期作为殖民统治的辩护词而存在—英国统治印度就被解读为传播自由和平等的过程。19世纪末,法国率先引领了瓜分非洲的狂潮,冠冕堂皇的理由就是法国应该担负起其天赋的“文明使命”(Civilizing Mission),以暴力的手段为落后民族提供先进的法国文化,这一理由迅速地被其他欧洲国家所接受。

同样,人权也是个好东西,但若干场战争以保卫人权的名义而发动,结果是使数以百万计的人丧失了更基本的经济和社会权利。有批评家将此行径称为人权帝国主义,这是恰当的。

塞缪尔·亨廷顿指出,在西方的原则和西方的实践中间存在巨大的鸿沟,虚伪和双重标准是普世主义的代价。他尖刻地描述了西方普世主义的虚伪:“民主是要推动的,但不能让伊斯兰原教旨主义者上台;防止核武扩散针对伊朗和伊拉克,但不针对以色列;自由贸易是经济增长的良方,但不包括农业;人权对中国来说是个议题,但对沙特阿拉伯则不是;对富油国科威特的入侵遭到迎头痛击,对贫油国波斯尼亚的侵略则无人过问。认真思考的话,认为非西方国家应该接纳西方价值观、体制和文化的观点的言下之意是不道德的。”

普世主义还往往沦为强权的最后一块遮羞布。起初,布什政府发动伊拉克战争的借口与普世价值毫无关系,但后来,当初的所有理由都被证明是谎言后,美国人只好拾起那个不新鲜的论调:至少美国给伊拉克带去了民主。普世主义的说辞就成了强盗行径最后的避难所—哪怕有千百万人丧生,西方至少有通过暴力手段教会他人自由的权利。

普世价值被操控、被扭曲、被滥用的根源是不平等的世界权力关系。沃勒斯坦把迄今为止所有的普世主义统称为欧洲的普世主义,他认为,问题不是质疑世界上到底有没有普世价值,而是我们还不知道普世价值是什么。普世价值不是被给定的,而是被创造的。

沃勒斯坦提出一个命题:我们应该追寻真正的普世的普世主义(Universal Universalism)。这有赖于一个权力平等的世界格局的出现,而这个动荡的世界向何处走,将决定我们是离这一目标越来越近,还是越来越远。