基于RMP分析的六安市乡村旅游深度开发研究

余佳华,黄 润

(皖西学院 资源环境与旅游管理学院,安徽 六安237012)

乡村旅游是与都市旅游相对应的旅游形式,以各种类型的乡村为背景,以乡村田园风光、乡村生活和乡村文化为旅游吸引物,以农业和农村特色资源为基础开发旅游产品,吸引游客前来观光游览、休闲度假、考察学习、参与体验的旅游活动[1]。RMP分析是从资源(Resource)、市场(Market)和产品(Product)3方面进行程序式评价和论证区域旅游开发的方法。

一、六安市乡村旅游资源分析(R性分析)

(一)六安市乡村旅游资源概况

六安市位于安徽西部,大别山北麓,俗称“皖西”,贯淮淠而望江海,连鄂豫而衔中原。六安作为传统的农业大市,乡村旅游资源分布广泛且数量丰富。到2010年,全市拥有农业观光采摘园31个,面积12400亩;拥有大型休闲农庄超过30个,休闲农业园区57家;拥有农家乐690余个,创建星级农家乐54家。全市拥有安徽省最佳旅游乡镇7个、优秀旅游乡镇16个、旅游乡镇4个;舒城、霍山、金寨3个县成为安徽省旅游经济强县。

(二)六安市乡村旅游资源类型

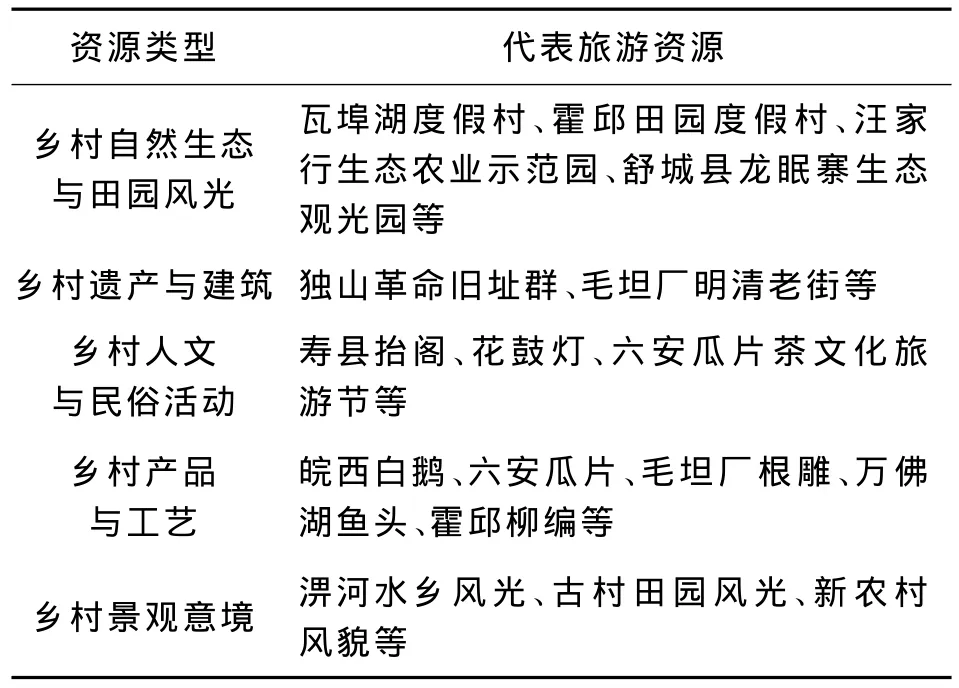

六安市乡村旅游资源基本划可分为:乡村自然生态与田园风光、乡村遗产与建筑、乡村人文与民俗活动、乡村产品与工艺、乡村景观意境5大类型。

六安乡村旅游资源类型多样,品位较高。乡村自然旅游资源优势明显,原生态资源品质优良,尤以山岳、峡谷、水域风光为主,农家乐、生态农庄数量多,具有较高的旅游价值和旅游吸引力。乡村人文旅游资源突出,古民居、古建筑、农产品等特色明显,乡土、民俗文化浓郁深厚,开发潜力大。

表1 六安市乡村旅游资源类型

二、六安市乡村旅游市场分析(M性分析)

(一)六安市乡村旅游区位条件分析

六安市作为合肥经济圈的西翼中心城市,同时地处中国经济最具发展活力的“长三角”腹地,地理区位上承东启西,境内有312、206、105国道,合九、宁西、阜六铁路、沪汉蓉高速铁路,沪陕、沪蓉、济广、合阜、合安等5条高速公路纵横全境,新桥国际机场即将建成,六安将进入立体化高速交通网络时代,极大地优化六安市的乡村旅游发展的交通环境,为六安市与长三角和中西部诸多大城市联系提供便捷的通道。

(二)六安市乡村旅游客源现状分析

1.客源市场空间结构

六安市乡村旅游客源地域空间结构呈现近域性特征。六安市本地及省内作为基础客源市场,是六安市乡村旅游最稳定与最直接的客源市场。南京、上海、苏锡常作为重点客源市场,这些地区距离六安较近、交通方便,居民文化水平和可支配收入高、出游率高,人们之间的往来密切,对六安乡村旅游的感知度较高。以武汉为中心的华中作为机会客源市场,这些地区经济较发达、人口稠密,乡村旅游需求旺盛,消费潜力大。

2.客源市场出游特征

六安乡村旅游群体以大众型为主,主要包括城市居民休闲度假旅游群体、公务和商务旅游群体。出游方式多以朋友、家人结伴出游,年龄以中青年为主;交通工具多以自驾车为主;出游时间以双休日、节假日为主;一次旅游持续时间为1~2天,一年内旅游3~5次的比例较大。总体来看,乡村旅游属于近程、短时出游,旅游花费不是很高,大多数居民具备出游的经济能力且重游率较高。

3.客源旅游需求及其动机偏好分析

随着生活节奏的加快和休闲时间的增多,回归大自然、欣赏乡村美景,放松身心和感受乡土气息、乡土文化是旅游者选择乡村旅游的主要动机。旅游者对旅游产品和旅游服务品质的要求日益提高,不满足于单一的初级观光产品,越来越重视乡村旅游的体验过程,乡村旅游需求日益呈现多样化和个性化,如参与性、休闲性、求知性、康体性等需求。

三、六安市乡村旅游产品分析(P性分析)

(一)乡村旅游产品层次单一,产品组合不足

乡村旅游产品的吸引力源于乡村环境和乡村资源,乡村性是乡村旅游产品的核心和本质特性[2]。六安各地旅游资源存在相似性,各地在旅游产品开发、新建项目类型等方面均有不同程度的同质化,缺乏各自的独特主题定位。乡村旅游多为吃农家饭、农园观光、赏花采果、垂钓和简单的农具展示等,忽视对农业耕作、生态养殖、农产品特色、乡村居民建筑等旅游产品深层次、多方位的发掘与开发。同时,乡村旅游产品缺少与其他旅游资源的协调设计,缺乏优势互补性和整体协作性,导致乡村旅游产品的吸引力、多样化功能不足。

(二)乡村旅游产品内涵挖掘不足,文化和旅游结合不深

文化是乡村旅游的灵魂,文化可以提升旅游的品质。保护和发展乡村文明遗产、保护农业文化遗产、传承农耕生态文明,是国家现代化成熟的标志,是增强可持续发展能力的战略保障[3]。随着经济社会的发展,注重旅游文化的游客会越来越多,对文化旅游需求的品味将越来越高。目前六安乡村旅游产品多是对自然资源的开发利用,产品从形式到内容都缺乏创意,忽视了对本地传统的农业资源和民族文化、风土民情的深层次开发,个性彰显不够强、地域特色不突出、文化特色不鲜明,不能从深层次上满足游客对文化体验的需求。

(三)乡村旅游产品缺乏整合,品牌效应不够明显

六安市乡村旅游各景点间缺乏有机联系,乡村旅游品牌形象分割、分散严重,各自宣传、各自为营,造成资源浪费,没有实现区域内乡村旅游资源的有效整合,无法形成整体优势。同时,六安乡村旅游缺乏具有特色的品牌形象,各种宣传媒介利用不充分,没有在游客心目中形成独特的位置,客源市场稳定性较差、重游吸引力较弱,乡村旅游整体竞争优势不强。

四、六安市乡村旅游深度开发对策

(一)合理乡村旅游空间布局,明晰功能区分定位

六安市乡村旅游应在区位条件、乡村旅游资源、地域文化基础上对资源进行优化整合,以生态保护为基础,以文化体验为重点,以休闲度假为核心,打造4大系列的乡村旅游产品形态。一是以农村独有的自然生态、田园风光为主,形成生态观光型乡村旅游。二是以农业体验、农业科普等旅游资源入手,发展茶园、果园、农业科普示范园等,为游客提供观赏、采摘、游乐等体验性活动,形成农庄型乡村旅游。三是以农村的风土人情、民俗文化为着力点,依托六安独特的人文风貌、历史价值、乡村民俗民风、乡村文化遗迹以及乡村行业文化等,形成文化体验型乡村旅游。四是以生态养生、休闲娱乐、健康运动为特色的休闲度假型乡村旅游。

(二)突出乡村旅游产品组合,深化产品文化内涵

乡村旅游产品开发要实施资源共享、线路共连、客源互送,建立一个产品各异、市场一体、效益共生的无边界大旅游区[4]。要深度挖掘六安的自然观光资源和历史文化资源,拓展乡村旅游产品的宽度和深度。

一是在乡村旅游产品之间进行组合。针对不同的目标市场群,开发出不同产品组合,满足不同旅游者的产品需求偏好,对城市白领、商务人群推出乡村度假+乡村养生+乡村运动休闲等产品;对大众人群,主打农家乐+农业观光+乡村民俗体验等乡村旅游产品;对青少年、学生群体,主推农业科普+红色教育等乡村旅游产品。

二是在乡村旅游资源与常规旅游资源紧密结合。通过各种旅游资源的有效结合,形成具有互补性、差异性的多元化旅游产品。围绕绿色旅游资源,依托现有重点景区开发具有地方特色的乡村旅游产品,如在天堂寨、万佛湖、红石谷、白马尖等周边乡村开发农家乐、渔家乐、观赏茶园、休闲农庄,让游客享受集观光、体验、休闲于一体的乐趣。结合红色旅游资源,开发乡村红色旅游产品,如推出独山革命旧址群、金寨县红军广场、霍山烈士陵园等乡村旅游路线,让游客探寻刘邓足迹,感受红色文化。深入挖掘文化旅游资源,依托六安的古城文化、楚文化、皋陶文化、红色文化、大别山农耕文化等特色文化,让富有六安特色的文化产品走进景区、走进农庄,提升乡村旅游产品的文化内涵。

三是乡村旅游产品与区域内其他涉旅行业融合。把六安市乡村旅游产品与区域内的特色农业、林果业、医药行业、农产品加工和传统手工制作业等开发相结合,推动乡村旅游的发展。

(三)强化乡村旅游营销,打响六安乡村旅游品牌

各级政府要整合旅游资源,将旅游业的不同群体联合起来,形成政府主导、企业参与,政府宣传、企业推介的模式,充分有效地实施旅游营销[5]。六安市乡村旅游要依托大别山山水自然生态环境,围绕大别山地域文化特色,打造“大别山多彩之旅”乡村旅游品牌。综合运用各种商业元素,多层次、多渠道、全方位宣传。在利用报纸、户外广告、电视、电台等媒介基础上,充分发挥网络新媒体的优势,建立完善乡村旅游网站的信息服务功能,开展微博营销、网络视频传播、网络社区营销等。同时针对不同的地方特色,举办各项节庆民俗活动,如举办六安瓜片茶文化旅游节、寿县梨花节、叶集美食节、天堂寨天贶节、万佛湖龙舟赛、红色文化旅游节等活动,塑造乡村旅游品牌活动。加强各乡村旅游区域的联合营销,实施与客源地结合、与旅游代理商结合的营销宣传,让旅游示范村、优秀旅游乡镇直接走向市场前沿,在主要客源地举办推介会,使六安乡村旅游产品进社区、进校园、进企业,提高在市场上的知名度和美誉度。

(四)培育乡村旅游示范点,发挥以点带面作用

六安市乡村旅游要按照“重点扶持,示范带动”的原则,选择资源特色鲜明、发展潜力大、经济基础好、带动旅游发展全局的乡村,参照国家级和省级示范点的要求和标准,建设一批优秀旅游乡镇、星级农家乐、乡村旅游示范点,以典型推动六安乡村旅游的标准化、规范化、规模化发展。如寿县八公山乡万亩果园农家乐、舒城龙眠寨生态观光园已形成集农业生产、农耕体验、文化娱乐、教育展示、生态环保、产品加工销售于一体的多元化休闲农业园区。通过打造系列主题鲜明、内涵丰富、产业完备、功能齐全的乡村旅游示范点,对六安乡村旅游发展起到以点带面的辐射作用。

[1]苏勤.乡村旅游与我国乡村旅游发展研究[J].安徽师范大学学报(自然科学版),2007,(3):395-400.

[2]唐代剑,黎彦.论我国乡村旅游产品的特性及发展方向[J].特区经济,2010,(1):162-163.

[3]汪宇明.推进城乡统筹 提升乡村旅游发展质量[J].旅游学刊,2011,(10):6-8.

[4]吴惠敏.安徽乡村旅游深度发展的文化促进[J].江淮论坛,2009,(2):173-179.

[5]赵西萍.旅游市场营销学[M].北京:高等教育出版社,2002.