地图及位置服务在地质灾害管理中的应用研究

陈米思

地图及位置服务在地质灾害管理中的应用研究

陈米思

福建省基础地理信息中心

福建省地质灾害预警信息系统是一个基于“天地图”在线地图服务的地质灾害预警平台,该文结合该项目的开展,总结了地图服务及位置服务在地质灾害预警管理中的应用方式,提出了地图及位置服务在地质灾害管理中以及相关领域中的应用思路。

地图服务 天地图 位置服务 地质灾害

0 引言

福建省由于受到多山、多台风等复杂自然因素的影响,全省地质灾害分布点多面广[1]。我省出台了《福建省“十二五”防灾减灾专项规划》,规划要求,持续开展县(市、区)地质灾害调查,查清地质灾害隐患情况,进一步评估地质灾害易发区成灾风险,修编省、市、县地质灾害防治规划;不断完善村(居)汛期地质灾害防御和群众转移预案,强化基层地质灾害应急能力建设,建成规模适度、装备齐全、训练有素的地质灾害专业技术支撑队伍;进一步完善地质灾害综合管理信息与预警预报系统,推进省、市、县、乡四级地质灾害防治管理数据集成,形成“一张图、一体化”[2]。

目前,传统的地质灾害监测方法明显存在着不足:一是数据采集主要由人工完成,周期长,需要人员多,上报发布慢;二是数据采集没有基于一个完整权威的地理信息数据,每次采集还需重新测图;三是没有将各种监测方法的数据采集、传输、处理与分析组成一个完整的系统[3]。因此,常规监测方法无法对地质灾害实施连续、实时、动态的监测,不能满足自动化的要求。而地理信息服务、卫星定位技术、移动通信技术、互联网等技术的发展为地质灾害信息的管理提供了一条新的解决途径。因此,我们可以充分利用这些新技术实现灾情数据的快速采集、传输和管理,为各级领导和专家提供远程会商、应急指挥和决策支持等信息服务[4-5]。

福建省地质灾害预警与管理信息系统是基于“天地图”的在线地图服务,为福建省国土资源厅提供基于位置服务的地质灾害信息采集、预警、监控、统计和发布的地质灾害应急管理平台。

1 地图及位置服务概述

在福建省地质灾害预警信息系统建设中,地图和位置服务是地质灾害管理的地理空间基础,地图和位置服务解决了地质灾害点在采集和监控过程中空间分布管理的问题,是地质灾害数据形成“一张图、一体化”的数据和技术基础。

1.1 在线地图服务

为了解决Web地图服务互操作的困难,实现互操作接口机制的开放性和标准性,作为全球最主要的地理信息互操作规范的制订者和提倡者,OGC开发了一系列基于公共接口、编码和模式的Web地图方法。如基于Web地图服务的互操作规范WMS,基于Web要素服务的互操作规范WFS,基于Web层服务的互操作规范WCS等。

“天地图”是我国测绘部门提供地理信息公共服务的主要运行形态与手段, “天地图”基于OGC标准集成了多种类多尺度的基础地理信息资源。“天地图·福建”是“天地图”在福建的省级节点。“天地图·福建”提供了地图数据服务和地图功能服务。数据提供了满足OGC标准的WMS服务、WMTS服务、WFS服务和WFS-G服务等数据,所有的服务都采用GCS-2000的地心坐标系。其中WFS服务、WMS服务主要涉及道路、水系等要素类型,WFS-G服务为全省的地名地址服务,WMTS服务提供矢量、影像和晕渲三种类型的服务。地图功能服务都以Web Service方式发布提供。在本系统中,“天地图·福建”为灾点采集子系统、灾害监控子系统提供了矢量和影像电子地图瓦片服务。以上服务的内容通过地图API可以直接调用。

1.2 位置服务

位置服务 (Location Based Service,LBS)是建立在定位基础上的服务。LBS 是卫星导航技术、GIS 技术和无线通信网络技术等相集成的产物, 它实现了互联网与各类定位终端之间点对点、端对端的互动应用, LBS定义了未来地理空间信息(含定位信息) 移动服务的蓝图, 即当用户与现实世界的一个模型交互时, 在不同时间、不同地点, 这个模型会动态地向不同用户提供不同的基于位置的信息服务[6-7]。

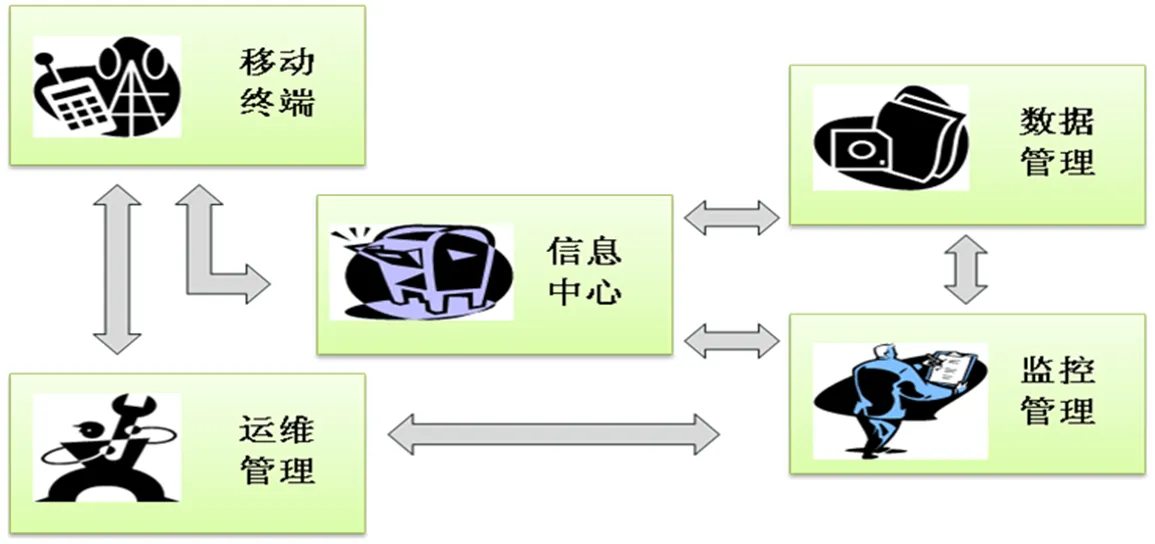

位置服务中心负责灾点采集子系统的移动终端与地灾监控子系统之间通讯,解析移动终端发出的信息并支持监控子系统管理移动终端设备。位置服务中心由信息通讯、数据管理、运维管理等模块构成。其中,信息通讯模块,实现通讯报文接收、解析、分发等工作;数据管理模块,实现海量、高并发定位数据的存储管理,并提供快速查询检索等功能;运维管理模块,实现用户和终端注册、审核以及移动终端系统的运行许可,为“位置服务中心”的扩展应用提供统一的运行维护接口[8],如图1所示。

图1 位置服务逻辑结构图

2 系统总体架构

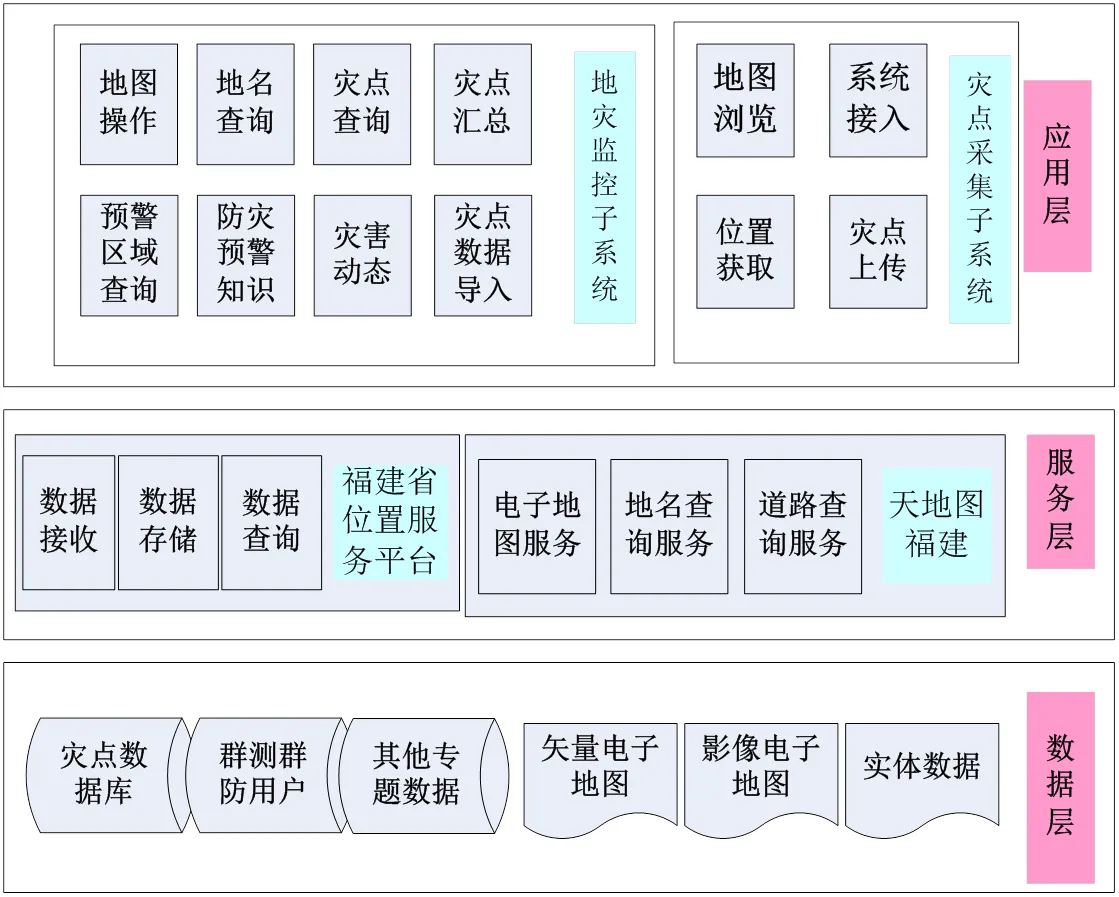

福建省地质灾害预警信息系统融合了包括GIS、Flex、Web2.0技术、数据库技术等多种技术,构建三层结构SOA应用模式。系统分为三个层次:数据层、服务层、应用层。逻辑上包括灾点采集子系统和地灾监控子系统,如图2所示。

数据层:包含灾害专题数据和基础地理数据。灾害专题数据具体包含:灾害点数据、群测群防数据、其他专题数据;基础地理数据具体包含:电子地图数据、实体数据等。其中灾害点数据由位置服务中心解析存储,电子地图数据和实体数据由天地图·福建以服务方式在线提供。

服务层:包含位置服务以及“天地图”在线地图服务。位置服务负责将灾点采集子系统数据接收、解析,并向地灾监控系统转发;在线地图服务提供符合OGC标准的矢量电子地图、影像电子地图和地图操作分析等功能服务。

应用层:包括灾点采集子系统和地灾监控子系统。灾点采集子系统通过GPS或手机基站采集位置信息,根据实地调查情况采集属性和其它附属信息,通过无线或有线网络将数据传输到位置服务中心,解析后转发至地灾监控子系统。地灾监控子系统的数据库服务器和应用服务器对数据进行存储、处理、查询和分析等(如图2所示)。

图2 系统架构图

3 系统设计实现

系统功能的实现过程主要体现在服务层和应用层之间的交互。从服务层的角度出发,问题集中体现在如何将地理信息和位置信息进行发布从而为应用服务。从应用层的角度出发,问题集中在如何降低系统建设成本,以最小的代价和最便捷的方式获取可利用的地理信息资源。

福建省地质灾害预警与管理信息系统主要由四个部分组成:灾点采集子系统、地灾监控子系统、位置服务中心、“天地图·福建”地理信息服务平台。

灾点采集子系统:采集地质灾害点位置和属性信息,并通过GPRS或3G网络经位置服务中心解析后发往地灾监控子系统。

地灾监控子系统:对灾情进行存储、分析、管理、生成预警信息进行发布。

位置服务中心:与灾点采集子系统通讯,接收灾点信息并解析转发至地灾监控子系统。

“天地图·福建” 地理信息服务平台:在线发布地图服务,供灾点采集子系统和地灾监控子系统坐地理空间参考。

灾点采集子系统和地灾监控子系统为系统应用层。位置服务中心和“天地图·福建”为系统服务层。它们之间关系如图3所示。

图3 应用层和服务层的逻辑结构

灾点采集子系统与位置服务的关系:灾点采集子系统通过GPRS或3G网络连接到位置服务中心,采集的灾点位置信息和属性数据,按位置服务制定的协议组包,通过Socket上传至位置服务中心,位置服务中心解析后转发至监控系统。

灾点采集子系统与在线地图服务的关系:灾点采集子系统通过GPRS或3G网络连接到天地图,获取地图服务,辅助GPS定位,对灾点位置进行修正校准,同时可实现基于移动端的地图浏览。

地灾监控子系统与位置服务的关系:地灾监控子系统通过Internet网络与位置服务中心连接,并通过Socket接收到位置服务中心转发的灾点数据包,按照协议解析后存储至灾点数据库。

地灾监控子系统与在线地图服务的关系:地灾监控子系统通过Internet网络与天地图连接,获取地图服务,为灾点落图提供地理空间基础,并提供地图操作、搜索定位、空间分析等功能。

3.1 灾点采集子系统

灾点采集子系统部署于智能手机终端,用户为野外采集人员。灾点采集终端需部署地图服务,可实时在线浏览地图;需确定系统的通讯方式和通讯协议,保证监控中心得到及时完整的灾害信息,并考虑节约GPRS流量。系统选择Esri的ArcGIS Mobile作为手机地图支撑平台,设计在线和离线两种方式实现对地图数据的集成展示[9]。

灾点采集子系统能够实现地图浏览、地名查询定位、地质灾害点信息的采集等功能。其中,采集的灾点数据内容包括空间信息、属性信息、现场照片等,通过GPRS无线网络实时/定时地传输至位置服务中心,如图4所示。

图4 灾点采集子系统界面

3.2 地灾监控子系统

地灾监控子系统是负责所有采集数据的接收、处理和统计。系统设计为B/S结构,采用Microsoft SQL Server作为数据服务器,提供地图操作、数据管理、查询定位、统计分析、预测预报等功能。客户端采用ArcGIS Server Flex作为地图容器,使用AS脚本语言构建用户界面,采用IIS构建Web服务。野外采集的数据通过GPRS或3G无线网络实时/定时地传输至监控中心,地灾监控子系统实时接收灾点采集子系统上传的数据,将多灾种监测数据融合到基础地图服务中,并实现数据管理。在此基础上,结合历史气象、水文数据等专题信息库,做出地质灾害的预测预报,并通过生成形象的趋势图、形势图等二维、三维地理信息图表,完成地质灾害信息的发布,如图5所示。

图5 地灾监控系统界面

4 结束语

随着越来越多的行业和部门对地理信息需求的不断增强,测绘部门传统的服务方式正在悄然改变,由原来传统提供文件和数据方式向提供在线服务的方式转变。本文通过福建省地质灾害预警信息系统的建设,不仅为地质灾害的应急管理和预警提出一个解决方案,同时也探索出一条基于地图和位置服务的GIS应用系统解决方案,有很好的推广应用价值。

[1] 肖和平, 潘芳喜. 地质灾害与防御[M]. 北京: 地震出版社, 2000.

[2] 刘传正. 中国地质灾害监测预警站网建设构想[J]. 地质通报,2002, 21(12): 869-875.

[3] 董颖, 朱晓冬, 李媛, 等. 我国地质灾害监测技术方法[J].中国地质灾害与防治学报, 2002, 13(1): 105-107.

[4] 欧阳祖熙, 王明全, 张宗润, 等. 用GPS 技术研究三峡工程万州库区滑坡的稳定性[J]. 中国地质灾害与防治学报, 2003, 14(2):76-81.

[5] 韩子夜, 薛星桥. 地质灾害监测技术现状与发展趋势[J]. 中国地质灾害与防治学报, 2005, 16(3): 138-141.

[6] 刘南, 刘仁义. Web GIS 原理及其应用——主要Web GIS 平台开发实例[M]. 北京: 科学出版社, 2002.

[7] 李德仁, 李清泉.论空间信息与移动通信的集成与应用[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2002,27(1):1-6.

[8] 刘继兴, 李军, 张继金. 3G 网络中LBS 的分析与发展思路[J].中国数据通信, 2003(8):61-65.

[9] 王晋桃, 朱欣焰.基于Java手机的地理信息服务探索[J].测绘通报, 2004(3):51-54.