福州市工业能源消费及碳排放研究

罗希茜

福州市工业能源消费及碳排放研究

罗希茜

福州市环境科学研究院

通过计算福州市主要工业行业能源消费量及相应的碳排放量,总结了福州市工业能源消费的趋势和特点。结果表明,2010年福州市工业能源消费仍以原煤为主,占总能耗的63%;然而与2007年相比,煤炭使用比例已有所下降,电力使用比例上升。近年来,福州市工业能源利用效率有所提高,工业能源消费碳排放强度总体呈下降趋势;福州市能耗较高、碳排放量较大的主要行业有电力、热力的生产和供应业、黑色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业、纺织业。另外,医药制造业虽然能耗较高,但其能源消费结构比较合理,碳排放量较低;塑料制品业能源消费结构不够合理,需进行优化调整。

能源消费 碳排放 工业 福州市

2007年,福州持续27天35℃以上高温,“凤凰气象站”将福州评为新“火炉”之首,城市热岛效应日益突显。近年来,福州市在保持工业经济增长较快的同时,工业能源消耗量也快速增加,能源消耗量快速增长对碳排放的增加起着决定性的作用[1],因而进一步加剧了城市热岛效应。作为海峡西岸经济区省会中心城市,福州市已经明确要建设低碳的生态宜居城市;但目前冶金、化工、纺织等传统产业仍占较大比例,能源消耗较大,碳排放量居高不下,“十二五”期间节能减排的形势较为严峻。

工业与资源、环境存在极大的相关性,分析工业产业结构与能源消耗的关系意义重大[2];而开展能源消费碳排放研究,对了解碳排放机理、制定碳排放政策也具有重要意义[3]。目前已有不少学者研究碳排放的机制、规律及减排措施,如能源利用与碳排放的关系研究[4, 5],王灿等开展了碳减排对经济影响的研究[6],赵敏等人对上海市能源消费碳排放进行了分析[7],肖黎姗[8]等人对福建省能源消费碳排放的特点和趋势进行了研究,查冬兰等开展了地区能源效率与二氧化碳排放的差异性的研究[9];但与工业行业能源消费情况相结合的研究较为少见。因此,本文通过对近年来福州市工业能源消费及碳排放情况开展研究,就进一步加大节能降耗工作力度提出建议,以促进经济结构调整、转变经济发展方式,确保经济较快增长的同时,能耗消耗量与碳排放量逐步下降。

1 福州市工业能源消费分析

1.1 工业能源消费趋势分析

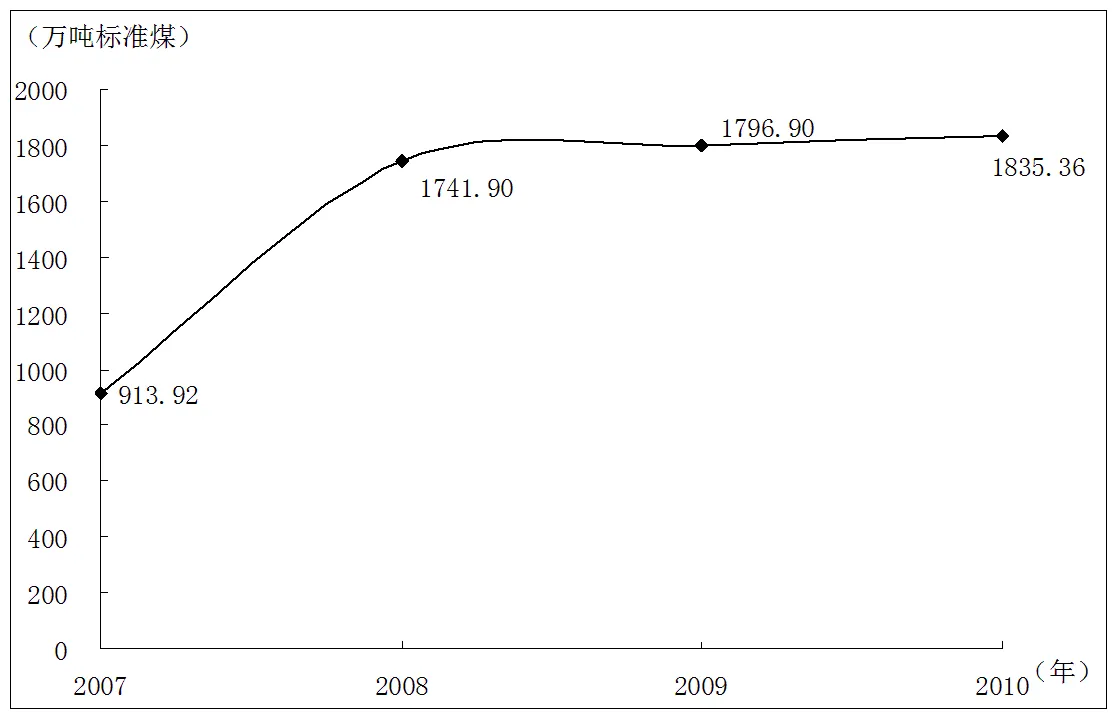

工业能耗是福州市能源消费的重点,近年来福州市工业能源消费呈现出快速增长的势头,工业能源综合消费趋势见图1。2007年,全市工业能源消费总量为913.9万吨标煤,至2010年,全市工业能源消费总量快速上升,达1835.4万吨标煤。2005年~2010年,福州市单位GDP能耗有所下降,从0.735吨标煤/万元减少至0.64吨标煤/万元,下降13%,说明福州市近年来的节能降耗工作取得了一定的成效。

图1 2007年~2010年福州市工业能源综合消费量

图2 2005年~2010年福州市单位GDP能耗趋势图

(数据来源于福州市统计局)

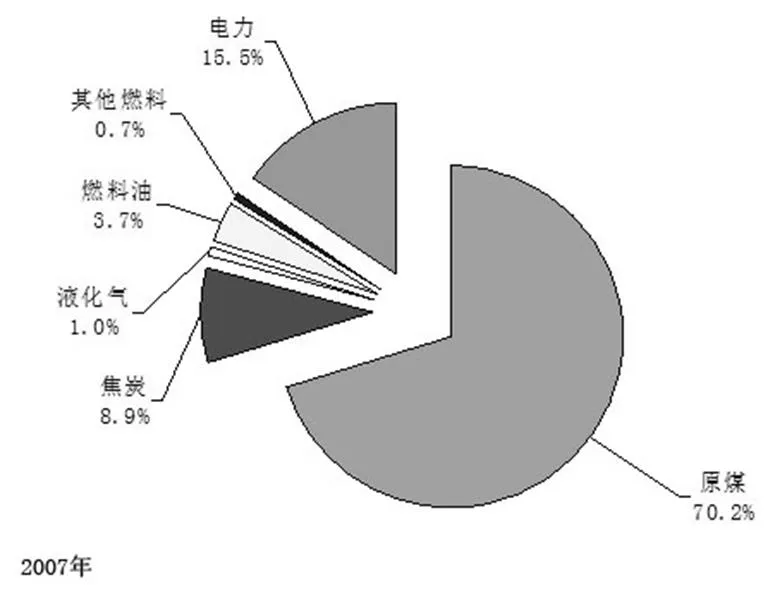

1.2 福州市工业能源消费结构分析

2007年、2010年福州市工业能源消费结构见图3,其中原煤消费量所占比例最高,2005年达70.2%,2010年下降至63.0%;其次是电力,2005年占15.5%,2010年上升至24%;焦炭、燃料油、液化气等其他燃料分别占0.2%~11.1%。目前福州市工业能源消费很大程度上仍然依赖于原煤,属于高碳经济运行,可再生能源、清洁能源的消费比例低。近年来,随着节能降耗工作的推进和清洁能源的推广,福州市工业原煤消费比例有所下降,取而代之的是电力消费比例上升。

(注:均以折成标准煤计)

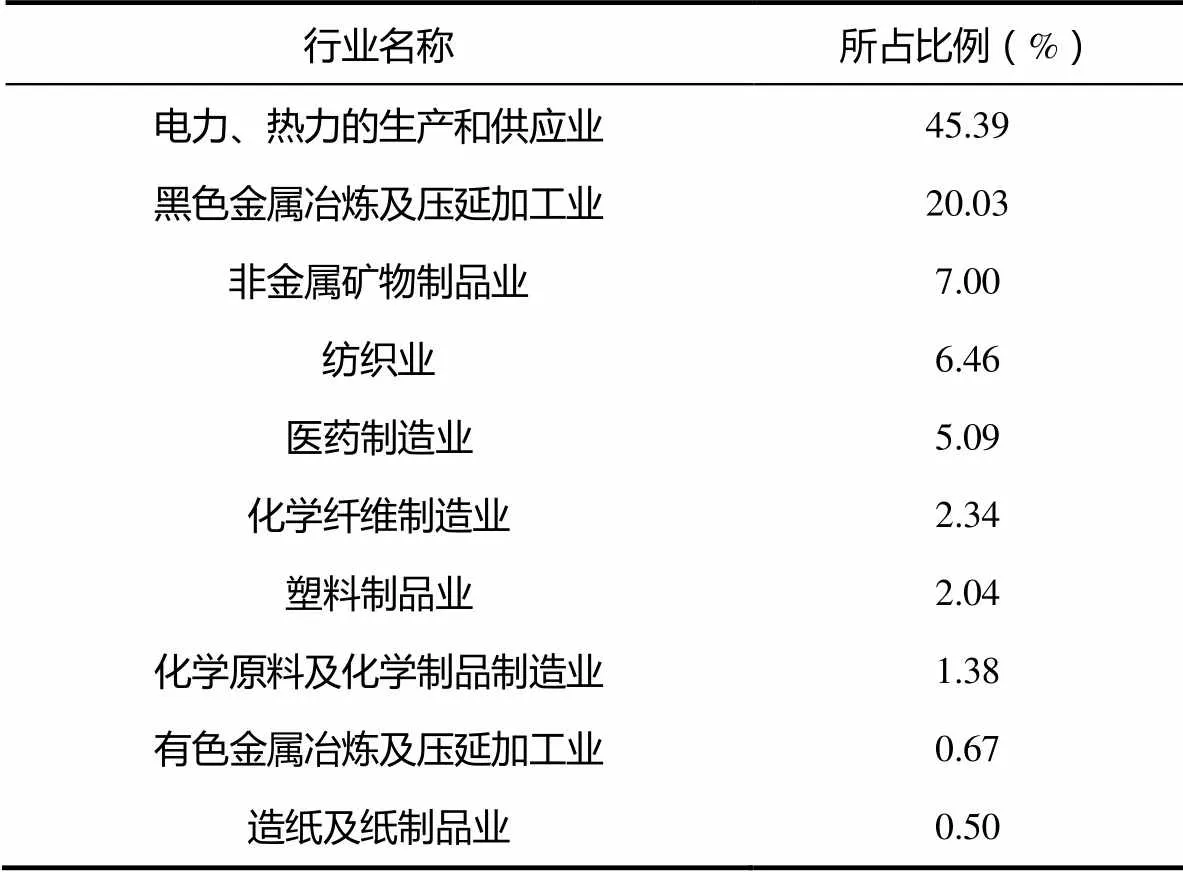

1.3 主要耗能行业分析

根据2010年统计数据,福州市工业耗能最大的行业是电力、热力的生产和供应业,占45.39%;前几位依次是黑色金属冶炼及压延加工业、非金属矿物制品业、纺织业、医药制造业等,前五位行业的综合耗能占总耗能的比例达到83.97%。其中,煤炭的消费主要集中在福州的三大火电厂,除了火力发电外,其他行业的能耗,还是以电力为主,其次是燃油,说明福州开展禁煤、改善能源消费结构取得一定成绩。福州市工业能源消费前十名行业排序见表1。

表1 福州市工业能源消费行业排序(2010年)

2 福州市能源消费碳排放强度

2.1 研究方法与数据来源

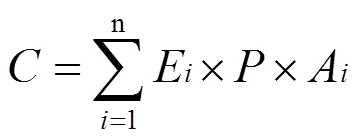

在计算能源消费碳排放量时,采用能源平衡表中的终端消费量(标准量),不计加工转换、运输过程中损失能源的碳排放。由于无法收集到完整时间段的各类能源终端消费数据,因此选用了覆盖研究时间段的几类主要能源,包括原煤、焦炭、液化石油气、柴油、燃料油和电力,数据来源于福州统计年鉴[10]。由于这些能源占终端能源消费总量的比例较高,可以认为近似等于终端能源消费总量。本文参考陈冠伟等人[3]的方法,采用《IPCC2006国家温室气体清单指南》[11]中的缺省二氧化碳排放系数,计算能源消费碳排放:

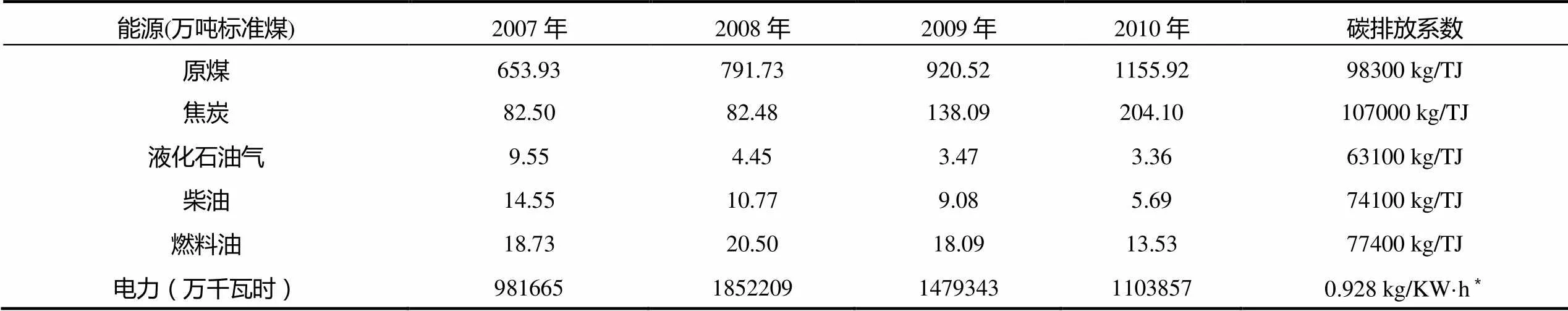

式中:——能源消费碳排放;E——第i种能源消费量,万吨标准煤;标准煤热值,万吨标准煤热值为2.93×105GJ;——第i种能源二氧化碳排放系数;n——能源种类数。2007年~2010年福州市工业主要能源消费量及各类能源二氧化碳排放系数见表2。表2中,碳排放强度等于碳排放量与GDP的比值[7],由于本文主要研究工业能源碳排放,因此用工业总产值代替GDP进行计算。

表2 2007年~2010年福州市工业主要能源消费量

*电力的碳排放系数来源于《省级温室气体清单编制指南》[12]。

2.2 结果分析

由图4可知,福州市工业能源消费碳排放量逐年增长,由2007年的3144.8万吨增长到2010年的5042.8万吨,增长60.4%;2007年~2010年福州市工业总产值从2751.7亿元增长到4528.6亿元,增长64.6%;二者的增长趋势较为接近,印证了工业的发展是能源碳排放增长的主要动力。就一个国家或地区的发展历程而言,碳排放强度可以反映其在经济发展的同时对减缓气候变化的贡献,从某种程度上碳排放强度下降率可反映能源利用和相应碳排放的经济效益提高程度[13]。福州市2008年碳排放强度有较大的上升,2009年~2010年呈下降趋势,总体上看,福州市能源利用效率和碳排放经济效益呈上升趋势。

图4 福州市2007年~2010年工业能源消费碳排放量、碳排放强度及工业总产值变化

福州市2010年主要工业行业的碳排放量计算结果(见图5)表明,主要耗能行业排名前四位的电力、热力的生产和供应业、黑色金属冶炼及压延加工业、非金属矿物制品业和纺织业,碳排放量也较大。而能源消费排名第五的医药制造业,其碳排放量却排名第九,说明该行业能源消费结构比较合理,清洁能源使用率较高;塑料制品业的碳排放量排名与其能源消费量排名相比有所上升,说明该行业能源消费结构不够合理,使用的清洁能源比例较低,需进行适当调整。

图5 福州市2010年主要工业行业碳排放量

3 结论与建议

3.1 结论

福州市2010年工业能源消费仍然以原煤的消耗为主,占总能耗的63%,与2007年相比,工业能源煤炭使用比例有所下降,电力使用比例增加。与2005年相比,2010年福州市单位GDP能耗下降13%,说明福州市近年来的节能降耗工作取得了一定的成效。

2007年~2010年间,福州市工业能源消费碳排放量逐年增加,工业发展是主要动力;碳排放强度总体呈下降趋势,说明福州市能源利用效率和碳排放经济效益有所提高。

目前,福州市工业能耗较高且碳排放量较大的行业为电力、热力的生产和供应业、黑色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业和纺织业。福州市主要耗能行业中,医药制造业的能源消费结构比较合理,碳排放量较低;而塑料制品业能源消费结构不够合理,需进行优化调整。

3.2 建议

目前福州市积极引导产业向南北两翼转移,推动产业集群形成,规模以上工业中,南北两翼占福州市工业产值的比重由2001年的38.07%上升到2010年的50.9%。“南翼”兴化湾江阴临港产业基地已形成了东南电化、耀隆化工、中景石化等大型基础化工项目的石化专区,以及以福抗药业、福兴医药为主的医药化工产业;“北翼”罗源湾产业基地已初步形成了以宝钢镍合金为龙头的冶金基地。资源能源消耗量大和碳排放强度高的产业均聚集在“南北两翼”,区域资源和环境承载力将成为制约福州市产业布局、结构和规模的重要因素。

在全国资源能源紧张的环境下,福州市能源消费将随工业发展进一步逐步扩大,虽然在未来一段时间内福州以煤炭为主的能源消费结构将会基本保持不变,但福州市能源消费碳排放减少仍具有一定潜力。以下针对福州市工业能源消费及碳排放的特征提出几点对策建议:

3.2.1严格产业准入,重点优化产业空间

福州市主要工业集中区应根据各自区域特征,明确产业定位,严格产业引入,重点产业优化发展。南翼”兴化湾江阴半岛区域重点发展集装箱物流、电子信息、装备制造和能源产业,适度发展污染相对较轻的化工产业,限制重油深加工等重污染项目;“北翼”环罗源湾区域以深水港口为依托,重点发展港口散货物流和装备制造业,适度发展能源、冶金和污染相对较轻的石化中下游产业。

3.2.2大力调整产业结构,降低单位产品能耗

应进一步加大电子信息、通讯设备等低耗能、低污染、高附加值的技术密集型行业的比例,降低高能耗产业的比重;要加快对高耗能行业的改革,提高产品的技术含量,要促进产业内部行业的升级换代,抑制其碳排放强度的增长。

3.2.3抓住重点行业和企业开展节能降耗

着力围绕电力、热力的生产和供应业、黑色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业和纺织业、塑料制品业等行业开展节能降耗,调整其产品结构,提高产品的附加值。各企业要进一步完善能源统计、计量和能源管理等各项管理制度,加大节能技改投入,确保完成福州市“十二五”节能降耗目标。

3.2.4优化能源消费结构,提高清洁能源使用比例

加快天然气工程的建设,逐步从以居民消费为主发展到电力、工业等部门,提高天然气在能源消费总量中的比重。另外,积极寻找原煤、石油的替代燃料以及提高燃料利用率。

[1] China Climate Change Group. China climate change country study [M]. Beijing: Tsinghua University Press,2000.

[2] 刘伟,鞠美庭,邵超峰, 等.中国能源消耗趋势与节能减排对策[J].环境保护,2008(17):38-42.

[3] 赵冠伟,陈健飞,崔海山, 等.1992-2007年广州市能源消费碳排放研究[J].资源与产业,2010,12(6):179-184.

[4] 陈跃琴,李金龙.21世纪源排放与大气CO2体积分数预测[J].环境科学研究,2002,15(2):52-55.

[5] 潘家华,朱仙丽.人文发展的基本需要分析及其在国籍气候制度设计中的应用:以中国能源与碳排放需要为例[J].中国人口·资源与环境,2006,16(6):23-30.

[6] 王灿,陈吉宁,邹骥.基于CGE模型的CO2减排对中国经济的影响[J].清华大学学报(自然科学版),2005,45(12):1621-1624.

[7] 赵敏,张卫国,俞立中.上海市能源消费碳排放分析[J].环境科学研究,2009,22(8):984-989.

[8]肖黎姗,王润,刘健, 等.福建省能源消费碳排放和低碳能源发展研究[J].环境科学与技术,2011,34(11):199-204.

[9] 查冬兰,周德群.地区能源效率与二氧化碳排放的差异性:基于Kaya因素分解[J].系统工程,2007,25(11):65-72.

[10] 福州市统计局,国家统计局福州调查队.福州统计年鉴系列[M].北京:中国统计出版社,2008-2011.

[11] IPCC. 2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories: volume 2[EB/OL].http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.html, 2007-03- 11/2010-01-10.

[12] 国家发展和改革委员会办公厅.省级温室气体清单编制指南(发改办气候[2011]1041号)[Z],2011.

[13] 何建坤,刘滨.作为温室气体排放衡量指标的碳排放强度分析[J].清华大学学报(自然科学版),2004,44(6):740-743.

——福州市冯宅中心小学简介(二)

——福州市冯宅中心小学简介(一)

——《2013年中国机动车污染防治年报》(第Ⅱ部分)