从中医养生理论浅析中国传统帽饰的养生功能

林永青 赵百孝

中国传统帽子从人的生理特点和自然环境对人体健康的不同影响出发,形成了对人体有特殊保护功能的服饰,这类帽饰在恶劣的气候环境和地理环境中主要抵御外邪对人体的伤害,同时又重点保护人体生理上的重要部位和易感受外邪的部位。头部是人体的元神之府,阳气会聚所在,风寒湿热之邪中头,皆可伤人。因此,帽饰在养生中是非常重要的。本文分别从材料、款式方面分析中国传统帽饰的养生功能。

中国古代帽子的类别从功能来分主要有风帽、暖帽、凉帽和雨帽,分别预防风邪、寒邪、热邪和湿邪。

1 风帽的主要形制与养生功能

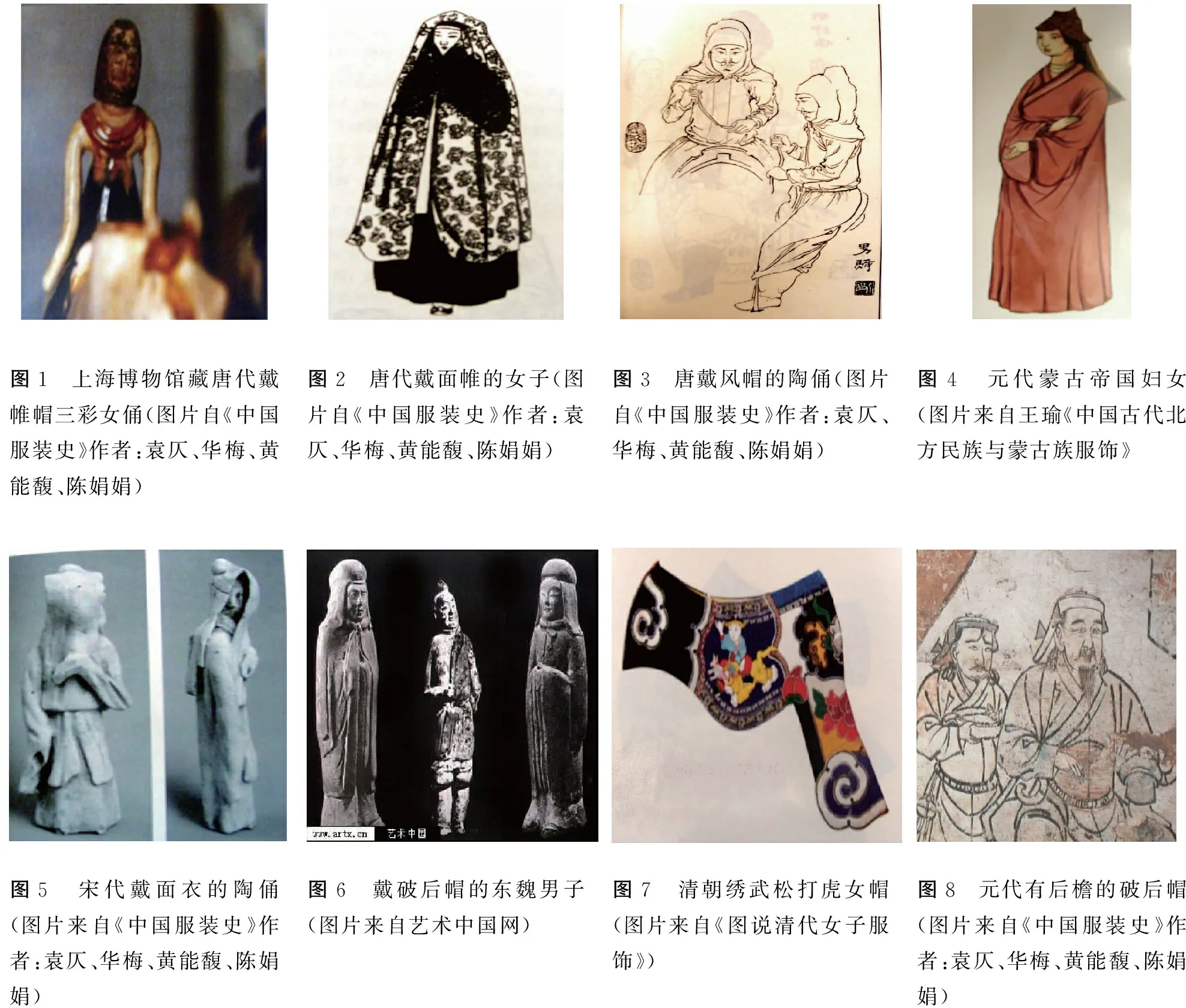

风帽在不同的时代有不同的形制和名称,其在各代演变过程中的主要名称有羃篱、帷帽、面衣、盖头、风帽和风兜等(图1~7)。

羃篱本是西域人民的一种服饰,在西域地区男女均可戴之,通常用于出行。其目的是为了遮挡路上扬起的尘埃。到了唐高宗永徽年间,出现了一种帷帽,又称席帽,是一种高顶宽沿的笠帽,在帽沿周围(或两侧,或前后)缀有一层网状的面纱,下垂至颈。《事物原始》卷三云:唐车服志曰:帷帽创始于隋代,永徽中始用之,拖裙(帽裙,即网纱)及领。今世士人往往用皂纱若青,全幅缀于油帽或毡笠之前,以障风尘,为远行之服,盖本于此。

南北朝时,挡风功能的帽子名称有风帽、破后帽。风帽是一种附有下裙的帽式,原先也以北族人所戴为多。齐永明年间,有人对其进行了改制,将风帽的后裙缚起,垂结于后,俗称“破后帽”。

及至宋代,妇女离家外出,头上多戴“盖头”。据说盖头是唐代羃篱的遗制。

清代的挡风帽子也称“风兜”,后来又称为“观音兜”,其形制大约与观音所戴的略似而得名。有夹的,也有中置棉花或用皮的,多为年老者蔽风寒所用。

总之,中国古代风帽的款式宽松较大,帽围长及颈部或更长,不仅遮挡了整个头部,保护了脑后、风池和风府穴,同时也遮挡了颈部,这正是针对人体的生理特征和风邪的致病特点而保护人体使之免受风邪。

风为阳邪,先袭人体头部,《丹台玉案·卷四》云:“头居身体之上。为诸阳之会。其位至高。犹山之有巅。木之有杪也。风之起也。愈高而愈狂。山巅木杪先得之。故云行如飞。叶落如雨。皆风使之然也。头居上体。为风之所先及。然以其会乎诸阳。而不畏寒。故人多忽之。而不知所避。风邪一入头即痛焉。”其中头部以风池风府穴和颈部为最易受风之所,因此帽饰首先固护头部的风池、风府穴和颈部。

《孙真人卫生歌》[1]曰:“坐卧防风来脑后,脑内入风人不寿。”自古有“神仙也怕脑后风”之说,这是因为脑后有着两大重要穴位:风府和风池。

风府穴在脑后发际正中直上1寸处,是头部最薄弱的受邪之地。风邪从风府而入,最易伤到人体内的阳气。《素问识》[2]引《资生经》中说:“风府者,固伤寒所自起也,北人皆以毛裹之,南人怯弱者,亦以帛护其项。”说明了风寒之邪易从风府而入,北方气候寒冷,人们皆用毛制衣物裹护风府,南方气候暖和,体质怯弱者也用布帛围护颈项。

在风府外侧两寸许,各有一处凹陷,这两个穴位就是风池。池,喻水之汇也。此为风之所汇,故曰“风池”。风池为风邪入脑之冲,是风邪聚积之所,也是治风之要穴。因此,中医有“风府、风池寻得到,伤寒百病一时消”之说,足见这两穴在治伤寒百病中的重要性。

颈部为肝之俞,肝主风,《内经·金匮真言论》云:“东风生于春,病在肝,其俞在颈项。”因此颈部也容易受风所袭,且这里受风多是颈椎病的祸根。

从风邪的特点以及人体易受风之所的理论可以看出,预防风邪要顾及头部、脑后、风池穴、风府穴和颈部。中国传统风帽的款式正好满足了这样的要求。

2 暖帽的主要形制与养生功能

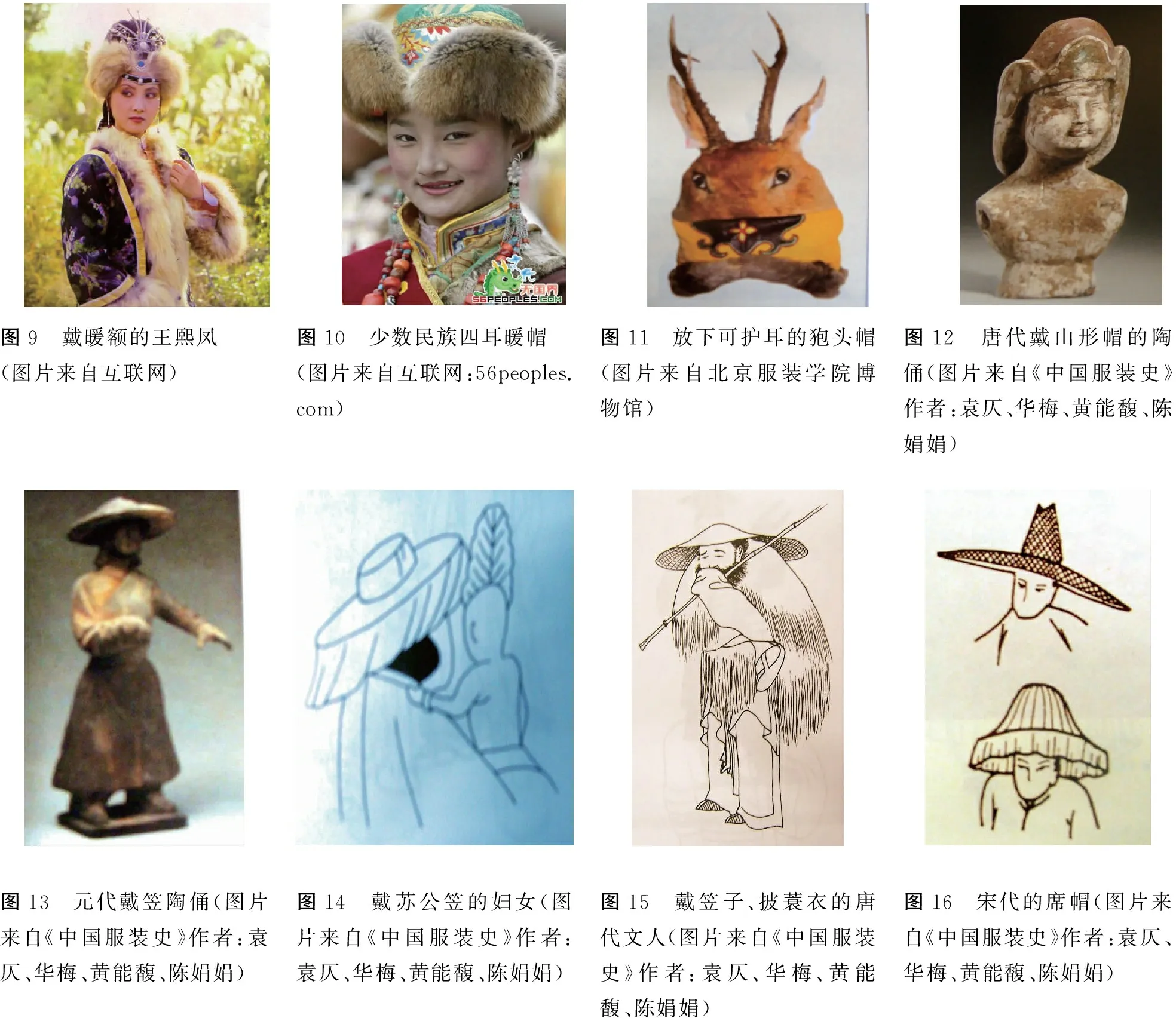

暖帽(图8~12),顾名思义是以保暖为主。其材料厚实,适用于天气寒冷的地区和季节。

头为诸阳之会,人体六阳经脉皆上行头部,因此头部是人体热量会聚的地方,正因如此,头部也是人体热量散发的一个重要出口,俗语说“热从头散,寒从脚入”。有研究表明,气温在15度时,不戴帽其头部散失的热量约占人体总散热量的1/3,如气温在4度时,可达2/3。因此,要减少人体热量的散失,头部保暖是最重要的。另外,头部为六阳经所聚之处,头部受寒也易伤人体阳气。因此,在寒冷的天气,暖帽是保暖和固护人体阳气必不可少的。

中国古代有多种形制的暖帽针对性的加强头部保暖。

如四耳暖帽,两侧缀有护耳,前后也有搭幅,在室内时可将前后搭幅和护耳翻上,外出时则将其搭下,以利耳部、额部和后脑的保暖。

元代的统治者在建立政权之前,长期生活在塞北。帽子也以皮制为多。而且暖帽后带有答子,答子即帔,为暖帽后有帔的一种帽式,类似于风帽后的帽裙。

清代以保暖为主的帽子有毡帽、狗头帽。毡帽本为农民及市贩劳动者所著,保暖式样有:四角有檐反折向上的,冷时可折下护脑后和耳部;反折向上作两耳式,在折下时可掩两耳的;也有里面加以毛皮的。狗头帽为孩童所戴,帽顶两旁左右开孔装上两只毛皮的狗耳朵,亦有作兔子耳朵式的,帽用鲜艳绸缎呢绒为上,帽筒用花边缘围之。

另外,在中国古代还有一种以保暖为目的的头饰,叫做抹额,这里把它归为暖帽一类。抹额裹在额前,名叫“透额罗”。至宋元明清,从实用出发,抹额的主要作用兼具御寒,所以也称暖额。

综上述,中国传统暖帽以保暖为主要目的,面料的保暖性强,多为皮制、毛制和毡制,款式特点多护住耳部、后脑和额部。

图1 上海博物馆藏唐代戴帷帽三彩女俑(图片自《中国服装史》作者:袁仄、华梅、黄能馥、陈娟娟)图2 唐代戴面帷的女子(图片自《中国服装史》作者:袁仄、华梅、黄能馥、陈娟娟)图3 唐戴风帽的陶俑(图片自《中国服装史》作者:袁仄、华梅、黄能馥、陈娟娟)图4 元代蒙古帝国妇女(图片来自王瑜《中国古代北方民族与蒙古族服饰》图5 宋代戴面衣的陶俑(图片来自《中国服装史》作者:袁仄、华梅、黄能馥、陈娟娟)图6 戴破后帽的东魏男子(图片来自艺术中国网)图7 清朝绣武松打虎女帽(图片来自《图说清代女子服饰》)图8 元代有后檐的破后帽(图片来自《中国服装史》作者:袁仄、华梅、黄能馥、陈娟娟)

图9 戴暖额的王熙凤(图片来自互联网)图10 少数民族四耳暖帽(图片来自互联网:56peoples.com)图11 放下可护耳的狍头帽(图片来自北京服装学院博物馆)图12 唐代戴山形帽的陶俑(图片来自《中国服装史》作者:袁仄、华梅、黄能馥、陈娟娟)图13 元代戴笠陶俑(图片来自《中国服装史》作者:袁仄、华梅、黄能馥、陈娟娟)图14 戴苏公笠的妇女(图片来自《中国服装史》作者:袁仄、华梅、黄能馥、陈娟娟)图15 戴笠子、披蓑衣的唐代文人(图片来自《中国服装史》作者:袁仄、华梅、黄能馥、陈娟娟)图16 宋代的席帽(图片来自《中国服装史》作者:袁仄、华梅、黄能馥、陈娟娟)

从人体生理来看,中国传统暖帽的款式正满足了人体头部保暖的生理需要。头部的保暖的要求能固护耳部后脑和额部。因为这些部位在人体生理中占重要地位,易受外邪袭击且受邪后对人体伤害较大。

科学家曾通过寒冷试验试图找出严寒对人体机能的影响,并进行了一系列实验定抗寒测试。实验室温度控制在0 ℃,科学家在受试者身体的特定部位贴上感应测量贴。被“冷冻”了20分钟后,感热摄像机观察到受试者的鼻子、手指和耳朵呈深色,表示该部分温度偏低。冬天,这些地方会最先生冻疮。同时,肾开窍于耳,耳部受寒也易伤及肾。耳廓虽小,却是诸经通过、终止、会合的场所[3]。因此,暖帽的形制首先要能护住耳朵。

额部是足阳明胃经循行部位,额部的保暖是养护人体胃气。古时的暖额正保护了额部阳明经循行部位,是在气候不是非常寒冷的时候戴用,有保暖兼装饰作用。

后脑部有头部重要穴位:玉枕、脑空和脑户穴。“玉枕者,玉者贵重也;枕,枕骨也,仰卧着枕,脑后之骨要保重甚于执玉,故名玉枕”[4]。脑后受风为病,宜取此穴。脑空,足少阳、阳维之会,“脑空者,在后脑谷之空处,上有脑,中有脑之总系,连系各经,散络各部,如电网相似,穴居两旁,在脑后交叉大经血管之上,故名脑空”[5]46。脑户为足太阳、督脉之会,督脉上头入脑,脑户为督脉入脑之门地。可以看出,这些穴位与脑的关系密切,六淫外邪也最易从这些穴位内传入脑。因此,暖帽的款式要保护这些穴位不受风寒袭击。

总之,中国传统暖帽的款式保证了对额部、耳部和后脑的保暖,满足了人体生理的需要,对人体具有养护的作用。

3 凉帽、雨帽的主要形制与养生功能

中国传统的凉帽和雨帽在各个朝代的形制和材料基本相似(图13~16)。商周时期,已有雨帽来遮蔽风雨。最早的雨帽称“笠帽”,省称为“笠”。形制多为大檐尖顶,也有圆顶。遮阳用时,为使遮阳效果更好,有的还在帽檐周围悬垂一层缣帛。

凉帽以防晒为主,材料的透气性好,款式宽松,帽沿较大,尽可能遮挡太阳,适用于日光强烈的地区和季节。

头部是诸阳热聚之处,且夏季火性炎上,因此在夏季头部是人体最热的部位,应保持头部的凉爽。热邪一部分来自空气的高温,另一部分来自太阳光的照射。夏季戴凉帽遮挡太阳光的直接照射可以减少部分辐射热。遮阳帽多为大檐是为了尽可雨帽以挡雨为主,帽沿较大,又可遮阳。夏季太阳光炙热且为多雨季节,因此中国传统首服中凉帽和雨帽合而使用,即所谓“晴遮太阳阴遮雨”是也。

中国传统雨帽的材料多用蒲草编制,或者用稻草麦秸杆,也有用竹子和苎麻编成。蒲草、稻草和麦秸杆都是中空防水,有利湿防潮气的作用。

湿邪是阴邪,其性粘滞,湿邪中人,令人“首如裹”,头脑昏蒙,而且头部湿气可以引发多种病症。《集验方》中说颈部瘰疬的原因之一是头湿结发,汗流入颈所致。湿邪易伤阳气,头部又是六阳经所会之处,因此,头部更应防止湿气的侵袭。中国传统的雨帽正是为了使头部免中湿邪。同时可以更多的遮挡阳光辐射。

4 小结

综上所述,从中国传统帽子的款式材料来看,每种帽饰都有其针对性的防护目的,可以预防风寒湿热等外邪,重点保护的是头部易受邪的经络、穴位,防止各种外邪从头部经络腧穴侵入人体,固护人体的正气,对人体的健康具有重要作用。

参考文献

[1] 汪茂和.中华养生宝典·孙真人卫生歌[M].北京:中国中医药出版社,1991:108.

[2] (日)丹波元简.聿修堂医书选·素问识[M].人民卫生出版社,1984:178.

[3] 黄丽春.耳穴诊断学[M].北京:科学技术文献出版社,2004:1-20.

[4] 焦会元.古法新解会元针灸学[M].北平:泰山堂书庄,1937:46.