辽宁省外商直接投资的环境效应研究

张 欣

辽宁省是我国传统的重工业基地,同时也是外商直接投资(简称FDI)的重点省份之一。外商投资在为辽宁省带来可观的经济利益同时,也对生态环境造成了一定程度的影响。如何在保持外资增量的基础上,结合国家新出台的利用外资政策和外商投资产业目录,通过优化外资质量和结构,实现利用外资与生态环境和谐发展,是当前亟待解决的问题。

一、辽宁省外商直接投资和环境污染的现状

辽宁省作为东北三省中经济最发达的省份,不仅是我国东北经济区和环渤海经济区的重要结合部,也是东北地区和内蒙古通向世界、连接欧亚大陆桥的重要门户和前沿地带。改革开放30多年来,辽宁省经济建设取得了举世瞩目的成就。随着经济全球化趋势的发展,辽宁省通过参与国际经济合作和产业转移,积极吸引外商直接投资为经济发展服务。尤其是在邓小平同志1992年南巡讲话以后,辽宁省参与经济全球化的脚步进一步加快,层次逐渐提高,利用外资的规模也开始急剧扩大,并一直保持稳步增长的势头。以2011年为例,辽宁省全年实际利用外资242.67亿美元,同比增长16.95%,连续两年居全国第二位。FDI的大量流入促进了辽宁省工业化进程,增强了出口竞争力,极大地改善了经营和管理机制,同时也弥补了资本的缺乏,对辽宁省经济发展起到了积极作用。

然而,伴随着FDI的增长,辽宁省的环境质量令人堪舆。以水体质量为例,全省6条河流中有5条持续严重污染,仅鸭绿江水质尚保持良好。枯水期13个城市河段11个为超V类水质,辽河水系曾出现10个城市河段出市断面全部为超V类水质的情况。除此之外,全省灰霾天气和酸雨频率多年居高不下,其中,最为严重的丹东和大连两地酸雨频率分别达到52.3%和45.1%,PH值达到中度酸雨水平。总之,辽宁省在大力吸引外资发展经济的同时,其造成的环境问题已经不容忽视。

二、辽宁省外商直接投资的环境效应分析

(一)规模效应

规模效应指由于FDI通过促进东道国经济水平的增长进而对环境所造成的影响。通常认为,东道国吸引FDI会促进该国的经济增长,从而实现经济总量的扩张。然而,经济的增长往往伴随着更多的资源消耗和更多的污染排放,进而对环境产生负面影响。通过图1可以发现,辽宁省每单位GDP中所包含的FDI数量呈逐年上升的趋势,这表明FDI在推动辽宁省经济发展的过程中起着越来越重要的作用。尤其是2005年以后,这种上升呈现出明显的加速趋势。但与此同时,辽宁省工业废气的排放量也开始出现加速上升的趋势,与FDI的增长呈现出明显的正相关性。

(二)结构效应

结构效应是指外商直接投资的地区分布和行业结构对东道国环境的影响。如果一国或地区的经济处于工业化初期,主要吸引FDI投资于污染较为严重的行业,那么结构效应就是负面的;反之,如果FDI投向服务业等低污染行业,那么结构效应就是积极的。

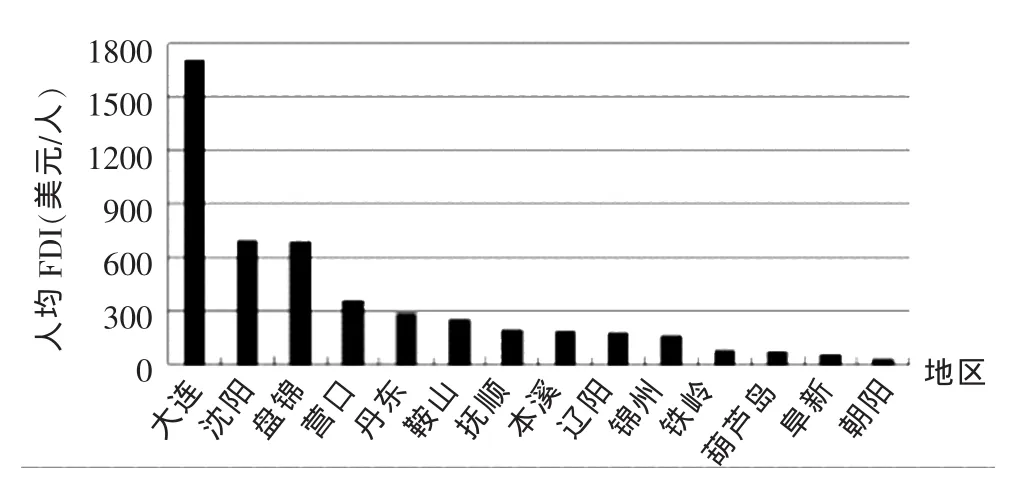

从地区分布来看,辽宁省FDI呈现出明显的四个梯队。以2010年为例,大连市人均FDI达到1 710美元,位于第一梯队,远远领先于其他城市;第二梯队包括沈阳和盘锦两市,人均FDI在700美元左右;营口、丹东、鞍山、抚顺、本溪、辽阳、锦州位于第三梯队,人均FDI处于100~400美元之间;剩下的铁岭、葫芦岛、阜新和朝阳属于第四梯队,人均FDI在100美元之下。

图1 2010年辽宁省FDI的地区分布

从FDI流入的行业结构来看(如表1所示),FDI投资于辽宁省第一产业的比重非常小。2007年以前,第二产业占据较大比例,而其中污染程度较高的工业制造业占据绝对优势。2007年以后,FDI投资于第三产业的比重逐渐超过了第二产业,而且所占份额有逐年增加的趋势,这表明辽宁省目前处于工业化转型期,正逐步从原来依靠工业制造业逐步向发展技术密集型和资本密集型行业转变。但是值得注意的是,FDI在第三产业的投资有一半以上集中在房地产行业,这表明流入辽宁省的FDI中有相当一部分是以短期投机获利为目的,如果任由其发展容易导致经济出现“空心化”和“泡沫化”倾向。

表1 辽宁省吸引FDI的行业结构变化(%)

(三)技术溢出效应

技术溢出效应是指FDI的技术扩散对环境的影响。研究表明,一方面FDI可以使东道国引入环境友好型的科学技术和更有效率的管理方法来提高本国的环保技术水平,从而降低环境污染;另一方面,东道国环保法规不够,则有可能被一些外部资金利用,通过将一些本国淘汰或禁止的技术、生产工艺转移给东道国,从而恶化其环境状况。而上述两种影响究竟哪一方面占主导,主要取决于投资国与东道国间的技术差距和东道国对于FDI的吸收能力。

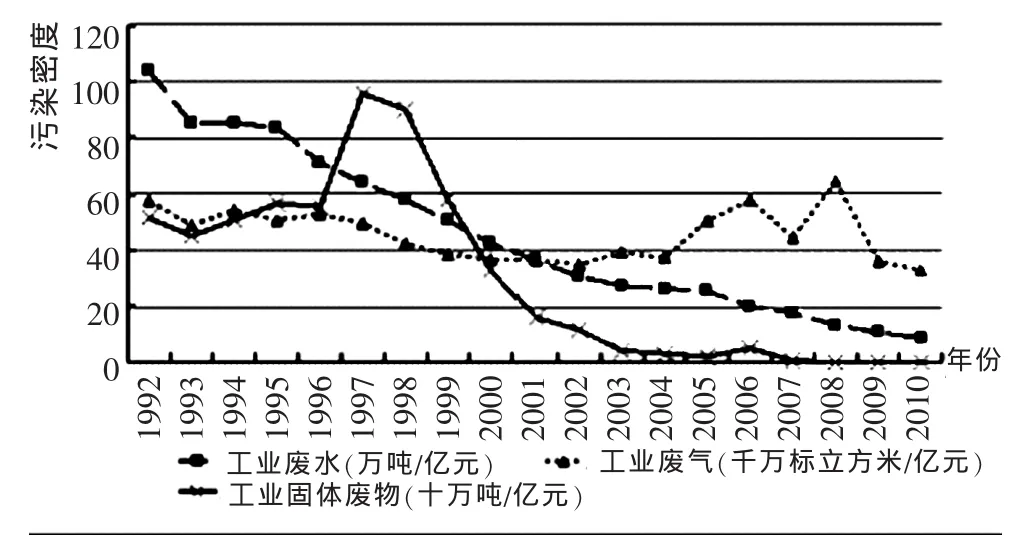

图2显示了1992-2010年辽宁省工业污染密集度(工业“三废”排放量/FDI)的变化情况。可以看出,随着时间的推移,“三废”排放强度均呈现出显著的下降。这在一定程度上说明,辽宁省通过合理利用FDI,在一定程度上降低了污染排放的强度,呈现出积极的技术溢出效应。

图2 辽宁省工业污染密集度的变化

三、促进辽宁省外商直接投资和环境协调发展的政策建议

(一)遵循可持续的发展规划,实现正的规模效应

上文分析表明,辽宁省在经济迅速发展过程中还存在一定的粗放型,这将加剧辽宁省环境污染的程度和资源枯竭的速度。因此,相关政府部门应遵循可持续发展的要求,制定经济发展的长期战略和规划,并将规划落到实处。一方面应鼓励外商向节能环保、新能源等新兴产业投资,建立适当的激励制度,对于符合环境友好型要求的投资项目给予配套设施和税收政策方面的优惠。另一方面,应采取切实可行的措施,加强对外商直接投资的环境规制力度,根据制约的瓶颈,有目的、有重点、有步骤地采取措施:对一些确实对当地经济发展有重要影响的项目,必须严格要求外商引进配套的环保设施,尽可能降低其污染水平;对可能造成环境严重污染或治理困难的项目要限制引进;对那些经济效益一般但污染严重,且缺乏污染治理措施的项目必须严格禁止引进,避免重蹈发达国家“先污染、后治理”的传统发展道路。

(二)调整外商投资领域的产业导向,升级产业结构

尽管第三产业目前已经成为辽宁省FDI的主要流向,但工业制造业所占比重依然很高,而且第三产业内部子行业之间外资流向依然不均衡。因此应积极引导FDI的投向,实现引资政策与产业政策相协调,在增加FDI总量的同时对其结构进行优化,实现产业间协调、均衡发展。引导外资投向低能耗、高产出或与人民生活息息相关的第三产业,积极鼓励外资介入科学研究、技术服务、水利环境、公共设施、居民服务、文化教育等能够改善居民生活环境,提高人民生活质量的朝阳产业。对制造业FDI的流入进行区别对待,限制外资流向传统制造业,鼓励其流入高科技新型制造业,加快对传统制造业的技术更新和改造。另外,应积极主动地打破FDI流向的区域不均衡,积极引导外资从经济发达城市流向辽宁省西北部经济相对落后的地区。但在吸引外资过程中同样不应忽视对外资的环境规制,以防止外商将落后过时的高污染产业向经济发展较为落后的地区转移。

(三)加强环境规制力度,提高技术溢出的正效应

事实证明,“先发展、后治理”只能使经济陷入到“越治理、越污染”的循环。当地政府部门应有超前意识和长远眼光,不应该只是一味地接受来自发达国家(地区)的产业转移,应提高环境规制水平,对污染环境、破坏自然资源的外资项目坚决予以禁止,避免重蹈发达国家“先发展、后治理”的覆辙。因此,辽宁省应充分发挥FDI的技术溢出效应,积极引进环境友好型和资源节约型的先进生产技术,综合运用财政、金融、税收等多方面政策引进外部先进的技术,对传统产业和生产工艺进行全面改造。同时,鼓励企业与高等院校、科研机构合作,加强新型节能环保、循环利用技术的研发,促进产学研良性互动,实现经济与环境和谐发展。

[1]李慧茹.FDI与生态环境关系协调机制的构建:完善跨境环境规制[J].国际贸易,2009(2).

[2]张学刚.FDI影响环境的机理与效应:基于中国制造行业的数据研究[J].国际贸易问题,2011(6).

[3]杨博琼,陈建国.FDI对东道国环境污染影响的实证研究:基于我国省际面板数据的分析[J].国际贸易问题,2011(3).

[4]苏振东,周玮庆.外商直接投资对中国环境的影响与区域差异[J].世界经济研究.2010(6).

[5]陈建国,迟诚,杨博琼.FDI对中国环境影响的实证研究:基于省际面板数据的分析[J].财经科学,2009(10).

[6]张彦博,郭亚军.FDI的环境效应与我国引进外资的环境保护政策[J].中国人口·资源与环境,2009(4).

[7]夏友富.外商投资中国污染密集产业现状、后果及其对策研究[J].管理世界,1999(3).

[8]陆根尧,盛龙.基于环境库兹涅茨曲线假说的经济增长与环境污染关系研究:以浙江省为例[J].工业技术经济,2012(4).