三峡库区张家院子滑坡发育特征及破坏机制研究

马连强

(铁道第三勘察设计院集团公司,天津 300251)

张家院子滑坡位于长江三峡库区忠县-云阳段,处于故陵向斜和万县向斜、忠县向斜扬起端的交汇部位,相对上隆,形成区域性张节理。顺坡走向裂隙在卸荷应力作用下得到加强,该段沙溪庙组泥岩的主要黏土矿物为水云母和蒙脱石,遇水后抗剪性能降低,是滑坡地质灾害的易发区。顺层岩质滑坡在前期的缓变过程中,变形一般不易察觉,往往被误认为稳定的基岩岸坡,但当出现激变时,又十分突然和快速,迅速向江心方向倾泻,且破坏规模和破坏性一般较大。

1 环境地质条件

1.1 地形地貌

该滑坡区位于四川盆地东部边缘川东褶皱带内,处于双江镇以西方斗山与铁峰山之间狭长地带,北与大巴山山地毗连,地势西低东高,南低北高。长江河谷呈不对称“V”形谷,谷坡自然坡度较大,一般可达30°左右,且上部较陡,临江下部多陡坎,坡面常呈阶梯状。

该滑坡区内地貌严格受地质构造控制,主要发育有侵蚀堆积和构造剥蚀的宽谷低山丘陵,山脉总的走向与区域构造线吻合,沿NNE向展布,形成与构造格架一致的“窄岭宽谷”侵蚀剥蚀低山丘陵地形,山体高程一般为500~800 m,相对高程300~500 m。长江河谷中发育有河漫滩,两岸断续发育Ⅰ~Ⅴ级阶地,Ⅰ~Ⅳ级为基座阶地,第Ⅴ级为侵蚀阶地。

1.2 地层岩性

该滑坡区出露的岩层主要有第四系(Q)、侏罗系蓬莱镇组(J3p)、遂宁组(J3s)、上沙溪庙组(J2s)、下沙溪庙组(J2xs)、新田组(J2x)等,以中生代侏罗系地层为主,主要为侏罗系的沙溪庙组和遂宁组地层,其岩性主要为紫红色砂岩,灰白色长石石英砂岩夹紫红色泥质粉砂岩、泥岩和粉砂质泥岩互层等,厚度较大,分布较广,且层状结构发育软硬相间,差异风化明显,泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩等软质岩力学强度低,为滑坡的发生提供了物质基础条件。

1.3 地质构造与地震

该滑坡区的地质构造相对比较简单,主要为新华夏系构造体系,由北北东向构造及西侧的万县弧形构造组成,主要发育有近东西走向的故陵向斜、南西走向的忠县向斜、万县向斜和干井-大池背斜。构造地貌十分明显,背斜控制山脉展布,向斜控制凹地、河流的展布。断裂构造较少,仅在干井-大池背斜核部伴生少量小断裂。

第四系以来地壳运动缓慢而具有间歇性,无明显的差异性活动,未发现活动断裂,地质构造简单,现代地壳运动较为稳定。区内地震活动稀少而微弱,未发生过较大的地震,属于弱震区,地震基本烈度为Ⅵ度或小于Ⅵ度。

1.4 水文地质

该滑坡区水文地质条件简单,地下水赋有状态严格受长江自身的发育史控制,分布在背斜轴部、背斜倾没端、断层带、几组构造或断裂交接复合部位,夷平面或阶地之间的陡坎地带,第四系松散堆积层与基岩接触带。地下水主要类型为第四系松散层孔隙水和基岩裂隙水两类。松散层孔隙水主要赋存于第四系砂、卵、砾石层,冲洪积层,崩坡积层及崩滑体孔隙中,为孔隙潜水,受江水及大气降雨补给,流量季节性变化大,是区内主要含水层之一;基岩裂隙水赋存于砂岩层间裂隙、风化裂隙中,受砂岩、泥岩互层和构造的制约,形成相对隔水层和含水层近水平相间叠置的组合构造。地下水具有承压的性质,受远处地下水及大气降雨补给。三峡水库正常蓄水位为175 m,现有水位为145 m。

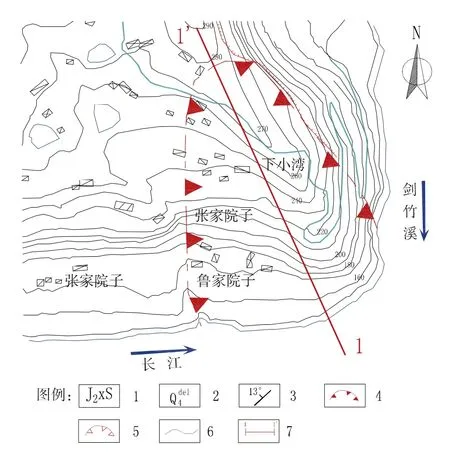

2 张家院子滑坡的基本特征

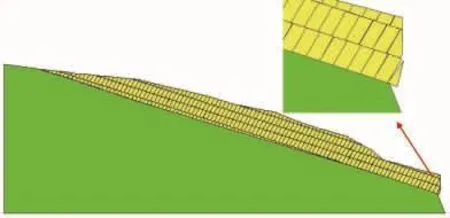

张家院子滑坡位于长江左岸,在长江与剑竹溪交汇处,长江流向近NE方向,现有水位约为145 m,江面宽度约1 100 m。斜坡处于长江转弯的凸岸部位发育于侏罗系下沙溪庙组(J2xs)地层中,属缓倾顺向坡,岩层倾向下游,岩层产状为200°∠18°,其岩性为钙质粉砂岩、长石石英砂岩夹泥岩。斜坡体表层(第四系)残坡积物较薄,见大面积基岩出露,为岩质边坡(如图1所示)。

滑坡体东、西侧均以一山梁为界,斜坡后缘以山梁为界,高程为280 m,前缘临空条件好,高程为160 m,相对高差120 m。滑坡体纵向长度约500 m,宽度为200 m,平均厚度15 m,土石方量为150 000 m3。该基岩斜坡平均坡度为25°。滑坡体内岩体结构面、卸荷裂隙发育,裂缝最宽约20 cm,岩体较破碎,表部风化较强,已有了一定的变形破裂迹象,为潜在的滑坡体。

3 张家院子滑坡变形机制分析及影响因素

张家院子滑坡为缓倾顺向谷砂岩基岩岸坡,斜坡发育一组长大的顺坡向缓倾角层状结构面(产状200°∠18°),此外还发育一组NE向陡倾结构面。由于砂岩裂隙发育,透水性较好,而下覆泥岩透水性差,降水难以下渗只能在上部砂岩中运动,从而导致上部砂岩含水量增大,强度降低。长江蓄水位升降导致该区地下水位变幅较大,动水压力作用较为明显。此外,后缘部分地段已发生拉裂,为在适当条件下产生更大的孔隙水压力提供了条件,变形加剧。斜坡体处于河道的凸岸,坡体前缘长期处于江水中,处于饱水状态,强度大大降低,在河谷强烈下蚀作用及侧蚀作用下,产生部分垮塌,抗滑力降低,发生向剑竹溪方向的滑移拉裂,沿泥岩软弱层面产生滑移面。特别是在三峡水库蓄水和暴雨等因素的诱发作用下,滑移面最终贯通发生滑坡。

图1 张家院子滑坡平面

该滑坡体附近地层岩性主要为泥、砂岩互层或中厚层砂岩夹泥岩等形成的类似“夹心饼干”软硬互层边坡,泥岩的水理性质比较差,物理力学性质差,易被水解、软化、膨胀、泥化而形成软弱面,该软弱面即是滑坡形成的滑面。在地形地貌上,斜坡一般具有良好的三面临空地貌条件,河谷纵向下切,为岸坡岩体下滑提供了临空条件,并使靠近岸坡一带的大面积岩土体顺层滑入江中,又为后缘岩体发生大规模的滑移提供了临空条件。该滑坡区处于两个日最大降雨量超过200 mm的暴雨中心区,降雨侵蚀、冲刷坡脚,破坏坡体,改变边坡结构,是滑坡发生的直接诱发因素。降雨形成的地表水径流改造坡体表面甚至形成各种类型的冲沟网或使坡体解体;三峡库区进入正常运行期后,每年库水位从145 m涨至175 m,次年库水位从175 m降至145 m,在库水位的循环涨落条件下,必将引起地下水渗流场的变化,改变坡体原有的受力状态,引起应力应变的重新分布,进而引起坡体塑性区和位移场的变化,将会对该滑坡的发生有重要影响。

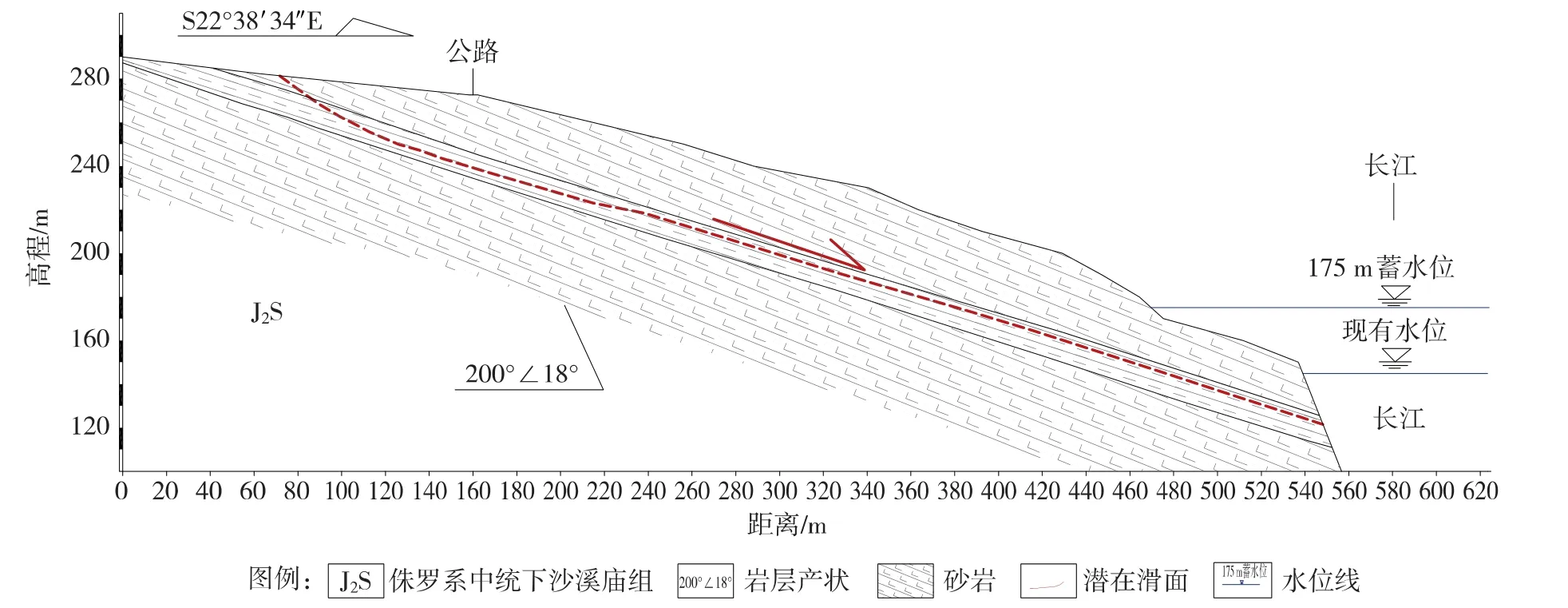

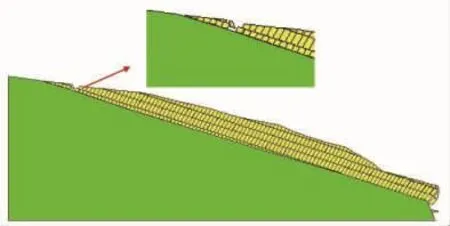

4 张家院子滑坡变形机理模拟分析

根据以上定性分析,对张家院子滑坡的变形机理采用离散元2D-BLCK软件进行动态过程模拟。本次模拟选用张家院子滑坡主剖面,模拟长江蓄水位在145 m高程时,边坡的变形破坏过程。考虑滑坡区主要发育单斜构造,模型假设原始坡面为直线型单斜坡(如图2所示)。

图2 张家院子滑坡剖面

模型底边高程为100 m,以长江左岸岸坡线为起点,以张家院子主剖面视倾角22°向上延伸至高程290 m。模型以高程100 m且左距长江水平距离560 m为原点,左部岩体为天然的约束条件,因此模型最左端受约束,其左部岩体不考虑其变形,不必反映在模型中。

根据地表测绘及勘探资料,从上而下划分砂岩、泥岩及下部砂岩各层。由于下部砂岩无变形,受滑坡影响较小,因此直接将这层设置为一大块体。

根据滑坡区裂隙统计,原始岸坡岩体中主要发育北东和北西两组陡倾X节理。从结构面与坡面组合赤平投影中可以看出,倾向NE的节理与坡面及层面组合对斜坡岩体稳定性最不利。因此在模型中取该组节理作为副节理,其在该剖面上的视倾角取50°,层面作为主节理(如图3所示)。

图3 模拟模型

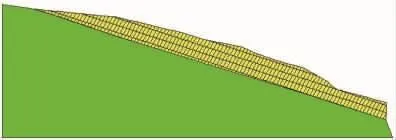

第一阶段:随着迭代时步的进行,在江水的长期浸泡下,坡体前缘首先出现变形破坏,主要以垮塌等为主(如图4所示)。

第二阶段:随着前缘变形的继续,坡体变形范围逐渐向坡体中后部扩展,由于中部坡体与下覆岩层的接触面变缓且坡体厚度较大,故坡体中部出现微弱的拉张裂缝,而后缘坡体出现较明显的拉张裂缝(如图5所示)。

图4 第一阶段

图5 第二阶段

第三阶段:随着变形的加剧,前缘垮塌加剧,抗滑力降低,临空条件更好,对后缘坡体的牵引式破坏持续进行,后缘拉裂面贯通,坡体迅速滑落形成滑坡(如图6所示)。

图6 第三阶段

综上所述,实例和模拟分析表明:滑移-拉裂型顺层岸坡变形破坏主要受软弱结构面的影响,其进程取决于作为滑移面的软弱面的产状与特性。当滑移面向临空方向倾角足以使上覆岩体的下滑力超过该面的实际抗剪阻力时,其后缘拉裂面一出现即迅速滑动,破坏过程非常短暂。所以,对于这种变形破坏方式的顺层岸坡必须加以注意。

5 结论

通过对张家院子滑坡的综合分析,主要得出以下结论:

①忠县-云阳段的滑坡主要发育在中缓倾角平直层面的顺层岸坡地段,岸坡结构为软硬相间岩层组成或含有软弱夹层的岩层组成。

②该段滑坡的变形破坏机制是地质环境与内外在因素共同作用的结果。内在因素包括地层岩性、地形地貌、岩层倾角及其变化等;外在因素包括库水、降水、人类工程活动等。

③通过对忠县-云阳段滑坡定性分析与2D-block离散元软件模拟综合认为:该段三峡库区内,缓倾角顺层岸坡的主要变形破坏机制为滑移-拉裂型。

[1] 李玉生.重庆市三峡库区若干重大地质灾害隐患[J].中国地质灾害防治学报,2010(3)

[2] 赵宇,崔鹏,胡良博.黏土抗剪强度演化与酸雨引发滑坡的关系[J].岩石力学与工程学报,2009(3)

[3] 薛星桥,金枭豪,王刚,等.三峡库区塘角村I号滑坡变形特征分析[J].水文地质工程地质,2010(3)

[4] 中国地质环境监测院.三峡工程库区滑坡灾害预警系统建设研究报告[R].北京:中国地质环境监测院,2004

[5] 杨志法,陈剑.关于滑坡预测预报方法的思考[J].工程地质学报,2004,12(2)

[6] 陈剑,杨志法,李晓.三峡库区滑坡发生概率与降水条件的关系[J].岩石力学与工程学报,2005(9)

[7] 刘传正,李铁峰,邹正盛,等.三峡库区白衣庵滑坡地质研究[J].工程地质学报,2003,11(1)

[8] 杨达源.长江三峡库区崩塌滑坡的初步研究[J].地质力学学报,2002(S2)