辞书中“不得”处理献疑*

李广瑜

一、引 言

《现代汉语词典》(2005)(以下简称《现汉》)、《现代汉语规范词典》(2004)(以下简称《规范》)和《汉语大词典》(1997)(以下简称《汉大》)是目前我国比较权威的三部汉语词典。这三部词典在编写宗旨上有一定差异,前两部偏重于对现代汉语中词语的共时解释,后一部偏重于对汉语史中词语的历时考释。

尽管如此,抛开历时因素,我们认为这三部词典对现代汉语层面同一词条的处理,不应有太大分歧,毕竟词语作为客观存在是应该有其自身的语法分布和语义特点的。然而,在对词条“不得”的处理上,三部词典迥然有别。

《现汉》的处理如下:

不得 ·bu·de助用在动词、形容词后面,表示不可以或不能够:去~︱要~︱动弹~|马虎~︱老虎屁股摸~︱科学上来~半点虚假。

《规范》的处理如下:

不得 bùdé① 动得不到;没有得到:求之~︱~要领。

② 动不能;不可以:会场内~吸烟︱这笔钱任何人~动用。

不得 bùde动用在动词、形容词后面,表示不可以或不能够:动弹~︱马虎~。

《汉大》的处理如下:

不得 1.不能得到;得不到。《诗·周南·关雎》:“求之不得,寤寐思服。”……

2.不能;不可。……唐王昌龄《浣纱女》:“吴王在时不得出,今日公然来浣纱。”……老舍《四世同堂》六六:“他是温室里的花,见不得真的阳光与雨露。”

三部词典对词条“不得”处理的分歧主要表现在以下几个方面:

从词条收录上看,《现汉》只收录了谓词后的“不得”,《规范》则明确将谓词前“不得”和谓词后“不得”处理为两个词条,而《汉大》则将两种不同分布的“不得”置于一个义项之下未做区分。

从词语定性上看,《现汉》将谓词后“不得”处理为助词,《规范》将谓词后“不得”和谓词前“不得”都处理为动词,《汉大》则未标注词性。

从语音标注上看,《现汉》谓词后“不得”标音为“·bu·de”,而《规范》谓词后“不得”标音为“bùde”,谓词前“不得”标音为“bùdé”,《汉大》则未标注读音。

通过以上比较可以看出,三部词典在对词条“不得”的处理上存在较大分歧。我们认为,这些分歧的存在,一方面说明“不得”自身情况的复杂,另一方面也恰恰说明这三部词典在对词条“不得”的处理上都有待于进一步完善。

二、“不得”的分布特征和语义特点

在具体分析、解决词典中存在的这些问题之前,我们有必要对现代汉语中“不得”的分布情况和语义特点做一简单分析[1]。

事实上,在现代汉语中,“不得”既可以出现在谓词前面,也可以出现在谓词后面,例如:

(1)张教授被几个朋友围住,赵子曰们不得下手。(《赵子曰》)

(2)如举子会考时的坐号,只是不得交头接耳,更不许擅自离开。(《红处方》)

(3)朱先生真的闻不得汽车的汽油味儿,一路上吐得搅肠翻肚。(《白鹿原》)

(4)天鹅可是咱们蒙古萨满供的头一个神鸟,打不得,打不得啊!(《狼图腾》)

(5)这种时候,你还说他不得,越说,他们越恼火。(《大雪无痕》)

从分布上看,上面五例中的“不得”大致可分为两类:谓前“不得”,如例(1)、(2)中的“不得”;谓后“不得”,如例(3)、(4)、(5)中的“不得”。谓后“不得”一般紧跟在谓词之后,如例(3)、(4);有时可以跟在谓词宾语之后,如例(5)中“不得”跟在谓词“说”的宾语“他”之后,只是这种情况极少,在我们所统计的254万字的小说文本中,仅发现这一例。

从语义上看,上面五例中的“不得”均可以解释成“不能/不可以”,但在语义细节上又有区别。具体说,例(1)中“不得”表示由于客观条件不允许而“不能”;例(2)中“不得”表示由于制度规定不允许而“不能”;例(3)中“不得”表示由于个人能力不允许而“不能”,例(4)中“不得”表示由于主观态度不希望而“不能”;例(5)中“不得”表示由于客观条件不允许而“不能”。[2]

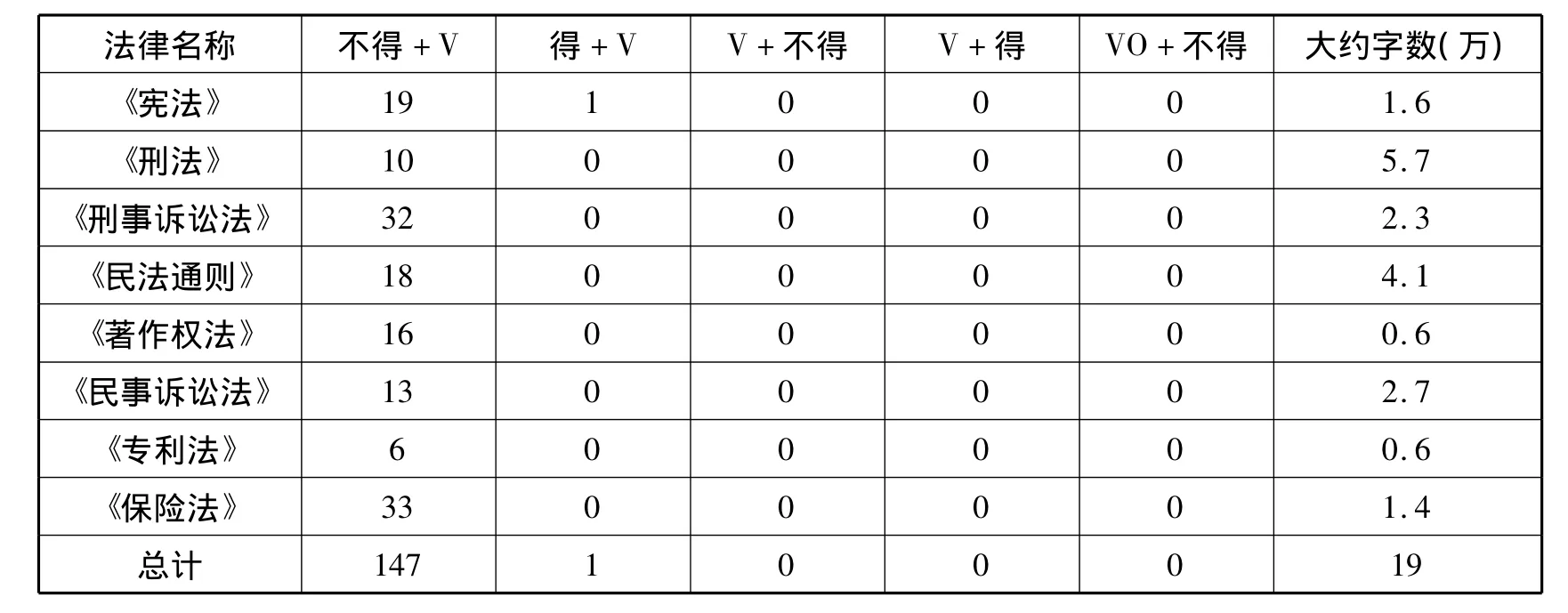

为了能更好地说明问题,我们对《平凡的世界》、《白鹿原》、《过把瘾就死》、《活着》、《红处方》、《大雪无痕》、《狼图腾》、《赵子曰》等八部现代中长篇小说文本约254万字语料中表示“能够/许可”的“不得”和“得”的分布情况进行了分类统计,结果见表1。

表1 “不得”和“得”在小说文本中的分布统计

关于表1有两点需要说明:

A.谓前“不得”共51例,其中表客观不能够的27例,多见于叙述语境;表制度规定不允许的24例,多见于对话语境。谓前“得”在七部小说中未出现,表明小说语体中的谓前“不得”已获得词的地位。[3]

B.谓后“不得”共116例,其中谓词和“不得”间存在宾语的仅1例,即例(5)。其余的115例中,表客观不能够的103例,表主观不希望的12例。谓后“得”在七部小说中共4例,均见于对话语境或疑问语境,其中正反问3例,反问1例。[4]这表明小说语体中的谓后“不得”已基本获得词的地位。

需要指出的是,谓前“不得”与谓后“不得”的使用频率与文体有关。在小说这种叙事性文体中,谓后“不得”的使用频率明显高于谓前“不得”(可参见表1)。若考察法律文体中的使用情况,则是另一种面貌。

下面是对《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国专利法》和《中华人民共和国保险法》八部国家法律文件约19万字的语料中表示“能够/许可”的“不得”和“得”的分布情况进行的分类统计,结果见表2。

表2 “不得”和“得”在法律文本中的分布统计

关于此表有两点需要说明:

A.谓前“不得”共147例,谓前“得”仅1例,表示否定意义的“不得”在使用频率上远远高于表示肯定意义的“得”,这表明法律文体中的谓前“不得”基本获得词的资格。比较表1和表2可知:在小说文体中已不使用的谓前“得”,在法律文体中仍有个别使用。这或许是因为法律文体风格庄重,更适宜用文言色彩较浓的谓前“得”表达。

苏小妹(2008)调查了大陆和台湾各50万字法律文本中的情态动词,其统计数据如下:大陆法律文本中谓前“不得”的使用为841次,谓前“得”的使用为0次[5];台湾法律文本中谓前“不得”的使用为1017次,谓前“得”的使用为2765次。至于为何“得”在大陆和台湾的法律文本中的使用差别如此悬殊,苏小妹(2008)指出:大陆推广普通话、推行白话文使得法律文本中文言的痕迹很少,台湾的法律体系来自民国初年法律文献《六法全书》,因而从词汇到句法上保留了较多的文言形式。

B.谓前“不得”与谓后“不得”在两种文体中数量的多少正好相反。[6]法律文体中多使用谓前“不得”,这是因为谓前“不得”文言色彩较重,更适宜用来表述庄重的法律规定;小说文体中多使用谓后“不得”,这是因为谓后“不得”口语色彩较重,更适宜用来表现亲切的人物话语。

由此看来,现代汉语中有两个成词的“不得”。二者在分布上相异,一个是谓前“不得”,一个是谓后“不得”,构成互补分布;二者在语义上相近,都可以解释成“不能/不可”,但在语义功能、语体色彩上又有细微差别。

三、三部词典中“不得”处理评析

在充分考察谓前“不得”和谓后“不得”实际使用情况的基础上,我们针对三部权威词典在对词条“不得”处理中显现出来的问题,结合前辈时贤的研究成果试做更进一步的评析,同时给出我们的处理意见。

从词条收录上看,《现汉》收入了谓后“不得”,却未收录谓前“不得”。从表1和表2的统计来看,谓前“不得”在语言生活中是客观存在的,而且大陆语言现实中基本上不存在相应的肯定形式“得”,根据“依存原则”、“频率原则”以及“韵律原则”,谓前“不得”完全可以处理成一个词。

从《现汉》收录词语的实际情况来看,“不可”、“不曾”、“不够”、“不要”等都已收录,这些词语内部的离析性很强,语言生活中存在着对应的肯定形式“可”、“曾”、“够”、“要”。因此,我们认为没有理由将内部依存性更强的谓前“不得”排斥在词典之外。

还应指出的是,《现汉》和《规范》对与谓前“不得”相对应的肯定形式谓前“得”的处理,也能支持我们的观点。

先看《现汉》对谓前“得”的处理:

得2dé动①助动词。用在别的动词前,表示许可(多见于法令和公文):这笔钱非经批准不~擅自动用。②〈方〉用在别的动词前,表示可能这样(多用于否定式):水渠昨天刚动手挖,没有三天不~完。

再看《规范》对谓前“得”的处理:

得 dé……②动用在别的动词前,表示许可或能够:库房重地,不~入内。……

《现汉》和《规范》虽然都为肯定形式的谓前“得”标注了词性、注释了意义,但在举例时却都只能举出用于否定语境的谓前“得”,甚至连方言中的举例也不例外。这与我们在表1和表2中的统计结果(谓前“得”已基本不单用)是完全吻合的,也从另一个侧面说明谓前“不得”已经成词。

《汉大》虽然注意到有两个“不得”,但将二者混同在一个义项之下,做法亦不足取。这是因为两个“不得”仅仅是在汉字记录形式上相同,但在分布位置、语法功能和语音形式上都有区别。从分布和功能上看,一个在谓词前面做状语,另一个在谓词后面做辅助成分;从语音上看,谓前“不得”一般读为“bùdé”,谓后“不得”则一般读为“·bu·de”。这一感性判断可以通过语音实验分析得到证实。

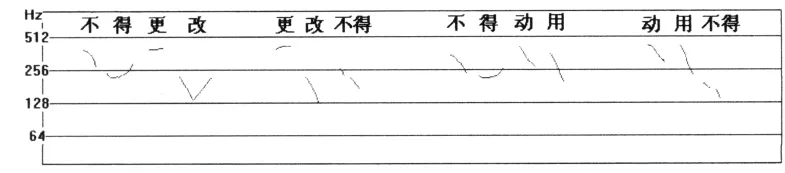

利用南开大学石锋和朱思俞开发的Minispeechlab(桌上语音工作室)软件,通过语音实验手段,我们可以看到处于不同结构中的谓前“不得”和谓后“不得”在语音基频曲线上的差异。[7]

首先,来看“不得”出现在第二音节分别为阴平和阳平的动词前后的语音基频曲线:

图1 “不得”出现在“抵押”和“隐瞒”前后的语音基频曲线

其次,来看“不得”出现在第二音节分别为上声和去声的动词前后的语音基频曲线:

图2 “不得”出现在“更改”和“动用”前后的语音基频曲线

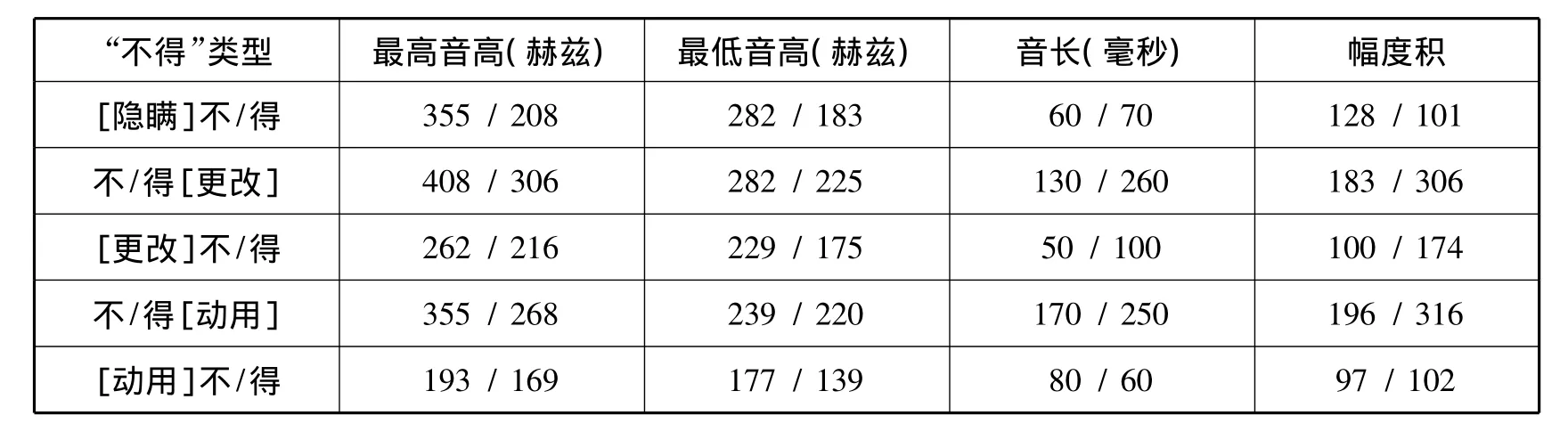

上面图1、图2中蕴含着大量的数据信息,可以说明谓前“不得”和谓后“不得”在音高、音长和音强等方面表现出明显差别。这些实验数据抄录如下:

表3 两种“不得”音高、音长、音强的相关数据统计

(续表3)

关于此表有两点需要说明:

A.考虑到语流中前一音节的声调对谓后“不得”语音表现会有影响,我们选取了“抵押”、“隐瞒”、“更改”、“动用”四个第二音节调类分别为阴平、阳平、上声和去声的动词做参照,目的是在最大程度上保证数据取值的科学性。

B.表中斜线前后的数据分别对应于前面不同结构中斜线前后的“不”和“得”。为能更好地说明问题,音高摘录了最高值和最低值,音长是音节的持续时间,音强取的是幅度积值。[8]

通过观察表中的数据我们能看出,以相同动词做参照,处于不同结构中的谓前“不得”和谓后“不得”在语音上表现出了共同的特点:即在音高上谓前“不得”高于谓后“不得”,在音长上谓前“不得”长于谓后“不得”,在音强上谓前“不得”强于谓后“不得”。由此看来,《规范》同时收录两个“不得”,并处理为两个词条,是比较妥当的。

从语音标注上看,《现汉》将谓后“不得”标为轻声的“·bu·de”,《规范》将谓后“不得”标为“bùde”。观察表3可以看到,谓后“不得”中的“不”在音高、音长、音强等方面的数据值均低于谓前“不得”中的“不”,确实表现为轻声。可见,《现汉》的标音是正确的。至于谓前“不得”,《规范》的标音是“bùdé”,这符合语言事实。

从词语定性上看,《现汉》将谓后“不得”处理为助词,《规范》将谓后“不得”处理为动词。如果单纯从意义上看,谓后“不得”表示不可以或不能够,这和其他助动词没有不同,如“不可”、谓前“不得”也都表示能愿意义。也许正是因为这一点,《规范》将谓后“不得”处理为动词。与此相似,黎锦熙[2007(1924)]曾将谓后“不得”中的“得”归入助动词。但吕叔湘(1956)指出这个“得”具有附着性,这是不同于一般的助动词的,因此主张将其归入助词。

一般认为,划分词类的依据有三个:形态、功能和意义(黄伯荣,廖序东2002)。由于汉语没有严格意义的形态变化,划分汉语的词类就不能依靠形态(吕叔湘1979)。由于划分词类的目的是把语法性质相同或相近的词归在一起,因此划分词类的依据不能是意义,而只能是语法功能,即依据一个词在句法结构里所能占据的语法位置(朱德熙1982)。

以此来看,谓后“不得”占据的语法位置总在谓词之后,这与一般的助动词位于谓词之前的分布情况截然不同。如果仅仅依据意义相近将谓后“不得”处理为助动词或动词,必然会破坏助动词居于谓词之前的整体一致性。因此,为谓后“不得”确定词性不能仅考虑意义,还应考虑分布和功能。

张谊生(2002)曾指出:助词是附着在词、短语或句子上的、黏着的、定位的表示一定附加意义的虚词。以此为标准来衡量谓后“不得”,我们会发现:谓后“不得”在读音上是弱化的,功能上是附着的,只表示语法意义。这与其他助词如“着”、“了”、“过”较为接近,因此,我们更赞成《现汉》将谓后“不得”处理为助词的做法。

至于谓前“不得”,董秀芳(2002)将其处理为助动词,我们赞同此做法。从语法分布上看,该类“不得”总是出现于谓词之前,充当修饰、限制谓词的状语成分;从语义表达上看,该类“不得”表示“不能(够)”,在特定的语用环境中,还可表强制性的禁止,如例(2)。如此看来,“不得”在语法、语义、语用三个层面上都与一般的助动词(如“不可”)表现相同,理应归入“助动词”一类。

《规范》收入谓前“不得”(以及谓前“得”),将其定性为动词。应该说,这样处理并没有错,但是还可以进一步精确。毕竟“不得”不是普通动词,应该进一步指出是助动词。在这个问题上,《规范》可参照《现汉》对谓前“得”的处理。

四、结 语

综上所述,我们认为辞书在对“不得”的处理上应区分两个“不得”,二者在语音、语法、语义和语用等方面都存在差异,应将谓前“不得”和谓后“不得”作为两个词条收入。具体操作上,谓前“不得”读音标注为“bùdé”,在词性标注为动词后,须进一步指出是助动词;谓后“不得”读音标注为“·bu·de”,词性标注为助词。

辞书编辑是一项任务艰巨而又影响深远的事业,一辈又一辈的专家学者和编辑人员为此付出了艰辛的努力,并且已经取得了可喜的成果。但同时应看到,即使是目前比较权威的词典,也还未达到尽善尽美,尚有一些值得推敲、完善的地方。故此,我们不揣冒昧,于此发表浅见,恳请方家斧正。

附 注

[1]“不得”可以作为熟语内部成分存在,如“求之不得”、“不得要领”,其中的“得”意义实在,为“得到”义,其中的“不得”可看作是两个语素的固化组合,非本文讨论的重点,故分析从略。

[2]不同的人对汽油味的适应能力是不一样的,“闻不了汽油味”可看作是不具备适应汽油味的能力。其实由于个人能力不允许而“不能”可以看成是由于客观条件不允许而“不能”,因为个人能力也可看作是一种客观条件,这取决于观察者的视角。因此,在下文对表一的说明B中,我们将例(3)中“不得”归入“客观不能够”,而未归入“主观不希望”。例(5)中,“这种时候,你还说他不得”表示在某一时间条件下不能做某事,其中的“不得”也可以看成是由于客观条件不允许而“不能”。

[3]本文对于“不得”是否成词的判定,主要依据“依存原则”和“频率原则”。所谓“依存原则”,指语句中相互依存、整体使用的两个成分容易被重新分析成一个词。在现代汉语中,表示“能够/可以”的“得”基本上不能单独出现在谓词前(参见表1、表2),这使得“不得”整体性增强、离析性减弱。所谓“频率原则”,指语句中两个邻接成分同现的频率很高就容易被重新分析成一个词。否定成分“不”和能性成分“得”通常一起使用,“不得”就容易被重新分析为一个词。另外,根据“韵律原则”,“不”和“得”构成一个自然音步,应看作一个韵律词。

[4]这四个例子摘抄如下:

a你看这事办得办不得?(《白鹿原》)

b兄弟,你看这活做得做不得?(《白鹿原》)

c老李你看,这小子要得要不得?(《赵子曰》)

d这是美国木浆造的高级货,岂是你的脏手指头摸得?(《红处方》)

此四例中的“得”都不是典型的单用,前三例是肯否并举,后一例是通过反问语气表达否定意义。

[5]其实,《中华人民共和国宪法》中有一例谓前“得”单用的例子,摘抄如下:

f国家在必要时得设立特别行政区。(第31条)

[6]法律、小说文体对两种分布的“不得”有不同的选择倾向,似乎还与这两个“不得”语义功能上的差别有关。谓前“不得”常表现出较重的“禁止”义,这与法律文体表述法律规定相合;谓后“不得”表现出较轻的“劝阻”义,这与法律文体则不相合,反而更适合小说文体中的对话语境。

[7]南开大学文学院语音实验室张锦玉、于秒和夏全胜对本文“不得”的语音实验研究提供了大量技术支持,特此致谢!对于受试,我们选择了七位华北方言区普通话水平较好的汉语言文字学专业研究生作为发音人,表3中的数据摘自其中有代表性的一人。

[8]幅度积指所选音段内各采样点幅度的总和,是某段语音的平均振幅与时长的乘积,可以理解为是一段时间内语音的总能量。幅度积是由石锋专门针对汉语轻声音节提出来的语音参数,其综合了幅度和音长两个语音参数,因而没有单位,但相对单纯提取音强平均值更为科学。幅度积大则音节强度大,幅度积小则音节强度小。(梁磊2004)

1.董秀芳.词汇化:汉语双音词的衍生和发展.成都:四川民族出版社,2002.

2.汉语大词典编辑委员会,汉语大词典编纂处.汉语大词典.上海:汉语大词典出版社,1997.

3.黄伯荣,廖序东.现代汉语.北京:高等教育出版社,2002.

4.黎锦熙.新著国语文法.长沙:湖南教育出版社,2007(1924).

5.李行健主编.现代汉语规范词典.北京:外语教学与研究出版社,语文出版社,2004.

6.梁磊.汉语中和调的跨方言研究.天津:南开大学博士论文,2004.

7.吕叔湘.助词说略.中国语文,1956(6).

8.吕叔湘.汉语语法分析问题.北京:商务印书馆,1979.

9.苏小妹.两岸四地立法语言中的情态动词研究.天津:南开大学博士论文,2008.

10.张谊生.现代汉语虚词.上海:华东师范大学出版社,2002.

11.中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典.北京:商务印书馆,2005.

12.朱德熙.语法讲义.北京:商务印书馆,1982.

——论胡好对逻辑谓词的误读