民族群体性事件的类型演化与冲突干预研究*

杨鹍飞

改革开放以来,中国社会进入急剧变迁和快速发展的社会转型新时期。正如贝克所言:“中国正在全面迈向现代化,中国用30年的时间走完西方两三百年现代化里程,其间社会转型的痛苦、震荡是不可避免的。”[1](P5)少数民族地区也不可避免地卷入“经济体制深刻变革,社会结构深刻变动,利益格局深刻调整,思想观念深刻变化”[2]这一进程,引发了大量不同民族间的利益冲突和社会问题,民族群体性事件近年来时有发生。

对于什么是“民族群体性事件”,目前学术界可谓众说纷纭,尚未形成统一的认识。有研究者认为,可以在“群体性事件”概念基础上,对民族群体性事件予以界定,为此提出,民族群体性事件是指“有一定少数民族成员参加的、通过体制外行为对社会秩序产生一定冲击和影响的群体事件”。[3]有研究者侧重强调群体性事件的突发性、民族性特点,认为民族群体性事件“是指突然发生的涉及少数民族成员或少数民族信教群众的具有一定规模的事件”。[4]笔者认为,民族群体性事件是指有相当数量的少数民族成员为主体参与的、具有一定政治、经济或其他诉求的体制外的集群事件,如集会、游行、示威、罢工、罢课、骚乱等。依据此概念对群体性事件进行分类,有益于深化认识民族群体性事件的性质和起因,有利于政府清晰认识事件演化过程并选择干预时机和应对策略,及时阻断群体性事件的发展进程。

一、民族群体性事件的类型学

(一)既有分类研究的文献回顾

关于群体性事件的类型,许多研究者从不同维度出发对其进行了分类。有从“参与主体”、“是否带政治性质”、“事件规模”或者行动所发生的“空间场域”四个维度对群体性事件进行分类的。[5]于建嵘从群体性事件的目的、功能与性质等不同维度,将其分为维权行为、社会泄愤事件、社会骚乱、社会纠纷和有组织犯罪,并且认为不同类型群体性事件之间存在相互转化的可能。[6]有研究者根据参与主体追求的价值目标的不同将群体性事件进行划分,两分为“基于利益的冲突”与“基于认同的冲突”;[7]三分为“基于利益表达的群体性事件”、“基于不满宣泄的群体性事件”和“基于价值追求的群体性事件”。[8]有学者根据群体性事件社会冲突性质,将群体性事件的类型划分为“经济型的直接冲突”与“社会型的间接冲突”。[9]也有研究者从群体性事件的原因和场域角度,将群体性事件分为七类:直接利益相关的原生型集体维权抗争、无直接利益相关的群体泄愤事件、地方政治生态恶化诱致的突发群体性事件、行业集体行动和工业集体行动、工具性处理“死亡因素”引发的群体性事件、意识形态或政治动机驱动的群体性事件、网络场域内生的群体性事件。[10]

关于民族群体性事件的类型,学术界的研究相对较少。有研究者将其纳入到中国社会变迁的宏观背景考察,根据群体性事件的诱发原因的不同,将其分为五种表现形式:民事刑事及经济纠纷引起的少数民族群体性事件、宗教因素引起的群体性事件、触犯少数民族感情引发的群体性事件、清真问题引发的群体性事件以及历史问题引发的群体性事件。[11]此种分类对民族群体性事件的研究进展颇有价值,但是由于群体性事件的分类标准存在不统一的现象,学术界关于群体性事件的分类存在彼此不能完全衔接以及交叉混淆、互斥性差的问题。

(二)民族群体性事件的一种类型划分

从类型学的角度来看,抓住事物的关键属性,对事物进行分类,不仅有利于认识事物,也有利于解决实际问题。笔者在总结学术界的研究成果基础上,通过对民族群体性事件的相关案例分析,提出民族群体性事件具有两个关键属性:组织性与宗教情感性,并以这两个为变量进行交互,形成2×2的矩阵,将民族群体性事件分为四大类 (如表1所示):原态型、反应型、主动型与竞争型。

表1:民族群体性事件分类矩阵

组织性,是指在群体性事件中,存在指挥、策划、领导作用的积极分子构成的正式或非正式的团体或网络,领导参与者一致行动。这样的组织是由具有相同的理想主义或道德主张的人们所组成的联合体,[12](P2~3)他们将运动的偏好作为自己的目标去实现;[13]宗教情感性,是指群体性事件涉及到宗教情感因素,宗教情感对事件的发展产生重要的影响。宗教情感是理解宗教的关键,宗教是通过情感使信仰者从心理上体验到自己与外界的关系,情感是信仰产生的动力,信仰是人们对信仰对象的情感态度的结果。[14]中国少数民族大都有自己的宗教信仰,维吾尔、回、哈萨克等10个少数民族信仰伊斯兰教,藏族、蒙古族等信仰喇嘛教,傣族等信仰佛教,还有一些少数民族信仰基督教、天主教,一些少数民族信仰原始宗教。[15]在中国,一些少数民族的形成与某个宗教的传播有着深厚渊源关系。虽然中国少数民族不存在全民信教的问题,但是一些民族的风俗习惯中有较多的宗教性特点或宗教情结。因此,宗教情感是理解中国少数民族的一把钥匙,通过宗教情感能更全面理解中国的民族问题。民族问题中民族群体性事件,有的是与宗教情感因素有关,有的是与宗教情感因素无关。本研究的类型划分基于群体性事件的一般维度—组织性与民族群体性事件所具有特殊维度—宗教情感性这两个变量的交互,划分了四种基本类型:

1.“原态型”:是指既无组织又无宗教情感因素的介入的群体性事件,这种类型既可以涵盖其他地区的群体性事件,又可以包括民族地区的一般群体性事件。这一类型和学术界关于群体性事件的既有分类做到了合理衔接,又扩展了群体性事件的外延。因为这种类型的群体性事件具有一般性的特点,笔者称之为“原态型”群体性事件。原态型群体事件往往只涉及治安问题或刑事犯罪问题,即法律问题。这类群体性事件相对简单,容易控制,具有突发性的特点,是民族群体性事件中破坏性最小的类型。

2.“反应型”:是指只有宗教情感因素的介入,而无组织性特点的群体性事件。这类群体性事件一般是由于少数民族的宗教情感受到伤害,而自发地抗议的群体性事件。这类事件的诱因和结果之间如同一种生物反射性反应,因此,形象地称之为“反应型”。如中国电信桂林分公司“《桂林大黄页》事件”,引起了穆斯林群众的不满和投诉。[16]该事件的诱因就是桂林电信公司对于清真食品的模糊说明,回族等少数民族群众的情感受到伤害和侮辱,而产生直接反应—自发群体性抗议。

3.“主动型”:是指虽然没有宗教情感因素的介入,但是有组织的群体性事件。这类群体性事件不涉及宗教因素,这类群体性事件具备骨干分子积极主动组织参与特点,故称之为“主动型”群体性事件。此类型事件往往是经过较长时间的组织串联,宣传鼓动的动员阶段,形成一种群体性积极主动参与的氛围,最终导致群体性事件的发生。如2009年的乌鲁木齐“7·5事件”,该事件是由热比娅为首的分裂势力组织、策划、煽动的恶性群体性事件,[17]该事件不是宗教问题。[18]

4.“竞争型”:是指既有宗教情感因素的介入,也有一定的组织性,甚至是有基层宗教人员违背宗教协会的宗旨亲自参与组织的群体性事件。这类事件一般是由“反应型”冲突升级形成的,充分体现少数民族与汉族竞争愿望与意识。这类民族群体性事件较少发生,一般发生在散杂居地区,如1991年河南“正阳事件”①笔者询问本人的回族亲友,了解到参与该事件的宗教人员受到伊斯兰教协会的严肃处理。。“正阳事件”直接起因是一起治安纠纷,回族村民在冲突中没有优势,认为依靠本村自己的力量无法与其抗衡,于是通过社会关系网的辐射,动员本县邻县的大量回族前来支援,甚至也有宁夏回民前往声援,影响呈扩大的态势。此事引起了中央的高度重视,后来在中央与地方各级政府的果断处理下才避免了事件进一步升级。

以上四种是民族群体性事件的基本类型,是对现实中的民族群体性事件的尝试性概括。实际生活中的群体性事件往往更为复杂,但通常是这四种类型的混合或者是不同阶段表现为不同的类型。

二、民族群体性事件的类型演化

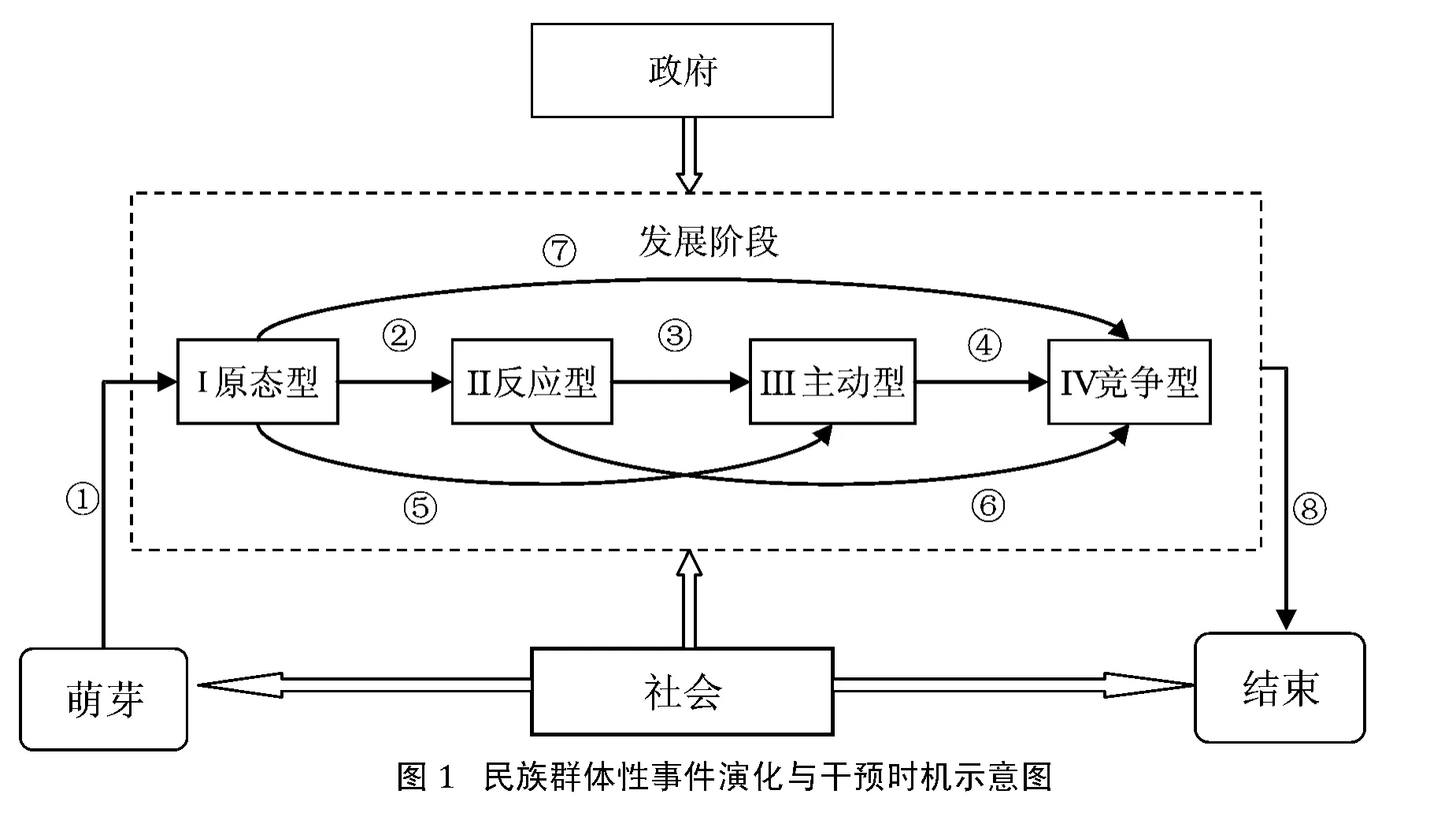

不同类型的群体性事件是可以相互转化的。而这种转化机制需要深入研究。[19]笔者通过考察大量民族群体性事件,发现一个重要现象,民族群体性事件类型的转化路径具有一定方向性。一般是由初级的、简单的、无组织的形态向高级的、复杂的、有组织形态转化。群体性事件是一个发展的过程,分为萌芽、发展和冲突结束的三个阶段。在萌芽时期,潜在的冲突尚未显现。在发展阶段,民族群体性事件既可以只是一种类型,也可以是四种类型的转换过程。对于前者相对比较简单,可以视为基本演化路径的特殊。在这里重点讨论发展阶段的类型演化,也即民族群体性事件的冲突升级过程。(如图1所示)。

在无其他外力干预的前提下,民族群体性事件发展阶段的类型演化基本路径有四种:(1)原态型→反应型→竞争型。在最初的没有组织和宗教因素的群体性事件,宗教情感因素的先行介入促使事件转化为反应型。若参与群体的诉求未能满足,激起民族精英不满情绪的扩散而积极参与组织动员,导致民族集体行为的有组织化,反应型群体性事件就转化为竞争型。(2)原态型→主动型→竞争型。在理性因素的主导下,原态型群体事件由精英的组织动员转化为主动型,宗教因素的介入而转化为竞争型。(3)原态型→竞争型。有的原态型群体性事件由于宗教因素和组织化因素直接升级为竞争型群体事件。(4)原态型→反应型→主动型→竞争型。原态型由于宗教情感因素的介入转化为反应型,与此同时,理性因素开始发挥主导作用而使转化为主动型,情感因素进一步发挥作用,最终转化为竞争型的阶段。

民族群体性事件经常是由原态型向其他类型演化,如原态型民族群体性事件广东“韶关事件”演化为新疆“7·5事件”。“韶关事件”的性质为群体性斗殴事件,[20]既无组织又无宗教情感的涉入的突发性事件。该事件作为原态型民族群体性事件,最终却引发冲突烈度更大、伤亡惨重的主动型群体性事件— “7·5事件”。从静态上看,“韶关事件”与“7·5事件”分属两种类型的民族群体性事件;而从动态上看,“韶关事件”是“7·5事件”的导火索。前后两个事件可以看做是一个较大的群体性事件整个过程中的起因与结果,前后事件自身也有一个变化过程。

三、可能的干预时机与干预策略

民族群体性事件的敏感性,导致事件解决的难度增大,民族群体的情绪化会导致敌对意识的急剧上升,双方心平气和地谈判解决分歧变得更加困难。这就需要第三方居中斡旋、调停解决争端,避免事态扩大而两败俱伤。第三方干预效果的好坏一定程度上取决于干预时机的成熟与否。“成熟时机”(ripe moment),就是冲突各方摆脱冲突循环的最好时机。对冲突当事方来说,第三方的介入会避免出现“互相伤害僵局”(mutually hurting stalemate)。[21]与此同时,冲突化解的关键不仅在于干预时机的成熟,也在于干预策略的正确选择。

群体性事件的整个过程中的阶段转换或类型转化的间隙就是第三方干预的时机或窗口期。如图1所示,在萌芽阶段的干预时机为①,发展阶段的干预时机为②-⑦,善后时机为⑧。干预时机①称之为风险预警阶段,由于群体性事件还未发生,各种因素处于酝酿阶段,风险正在积聚。干预时机②-⑦称之为应急管理阶段,群体性事件已经发生,政府努力避免事态进一步恶化。善后时机⑧危机管理阶段,群体性事件已经结束或平息,政府应该及时予以群体间的关系治疗 (relationship therapy),慰藉各方因该事件受伤的感情。群体间的治疗也称之为“交互式冲突化解”(interactive conflict resolution),旨在修复有缺陷的群体间关系,一般采用咨询研讨会的形式。经验表明,研讨会对改善冲突的双方之间关系,提高了解、促进交流确实有显著的影响。[22](p192)

在萌芽阶段,群体性事件发生所需的各种条件不断形成、积聚。结构性诱因和结构性怨恨两个结构性因素作为集体行动的起始条件,是从社会变迁中寻找集体行动的本源。当前,中国社会经历深刻的市场经济体制变革,社会变迁造成群体间的裂痕,成为酝酿冲突的根源。干预时机①主要手段是防范于未然,主要策略是调整民族社会结构和公民法治教育。一方面,社会结构的不平等和分层体系的极化,容易诱发不同群体不平等感或相对剥夺感。通过适当的政策干预,不断调整断裂的“倒丁字型”的社会结构向中产阶级占多数的“橄榄球”形的稳定社会结构转变,着力避免不平等群体分层体系的形成;另一方面,法治意识淡漠的人容易被情绪所主导而丧失理智,从而参与暴力群体事件。因此,需要通过公民法治教育,增强公民的守法意识与道德意识,提高自我控制的能力。通过这两个方面的策略,有效消除民族群体性事件的社会基础和减少潜在参与者的数量,从而减少民族群体性事件发生的可能性,降低规模与破坏烈度。

民族群体性事件一旦爆发,即进入发展阶段。在此阶段,首要原则要全面防范事态恶化,其次根据组织化与宗教情感因素的介入可能性的高低,选择不同的策略及时干预。根据群体性事件的诱因和诉求,若干预的时机与策略选择得当,就能够及时化解冲突,避免进一步升级。但是,群体性事件的处理受制于政治、经济与社会等复杂因素,政府常常未能及时处理导致冲突升级。从理论上讲,冲突升级转化的主要在“原态型”和“反应型”两个阶段,同时在此也出现六个干预时机。在原态型阶段,出现的干预时机有②⑤⑦,首先要避免宗教情感性因素的介入,其次是消解该群体事件的组织化倾向。主要手段有:第一,说服。政府及时回应参与方的诉求,以理服人,以情动人。第二,调解。以法律为准绳,以事实为依据,公正合理地处理诱发事件。第三,司法救济。向社会公布处理结果,保证处理过程的公开透明,以阻断谣言的生成。第四,行政干预。必要时,采取强力手段隔离冲突双方。在反应型阶段,出现干预时机③④⑥,重点防范的是集体行动的组织化倾向。首先,及时宣传有关聚众闹事等法律规定,遏制精英的组织动员冲动。其次,分化瓦解集体行动的动员结构。与此同时,依靠双方信任的第三方予以调解,政府保证有关调解方案的落实,促使事态向好的方向发展。

四、结论与讨论

本文在总结学术界的理论成果的基础上,对相关案例进行简单分析,初步概括了民族群体性事件的四种基本类型。本文的主要理论拓展在于:第一,以新的视角提出民族群体性事件的一种类型学;第二,探索民族群体性事件不同类型间演化的基本路径;第三,分析并初步发现组织性与宗教情感性对民族群体性事件的类型生成及演化的特殊作用,并在此基础上提出八种可能的干预时机及相应的策略选择。

在近年来所发生的民族群体性事件的发生、发展及其处置过程中,我们可以看到:第一,组织化与宗教情感因素已经成为民族群体性事件中冲突升级的主要推动力量;第二,地方政府在群体性事件发展过程的干预经验缺乏,干预时机与策略选择往往有值得商榷的地方;第三,民族群体性事件的法治化治理思路的欠缺,不能或不敢及时运用合法暴力手段及时阻隔冲突双方的正面接触,阻断冲突升级。可喜的是,各级地方政府也充分认识到民族群体性事件治理思路所存在的问题。同时,学术界应该及时总结经验并帮助政府转变思路,共同致力于民族群体性事件的全面治理。在民族群体性事件发生的社会条件没有根本消除的情况下,政府应该充分意识到冲突发生后的群体关系修复也是极为重要的。因此,必须建立相应的关系修复机制,建立相应的制度和程序规范促使民族间形成良性竞争,努力缓解社会结构不平等与紧张,促进国家认同的整合与民族和谐的彻底实现。

[1][德]乌尔里希贝克.杨祖群译.世界主义观点:战争即和平[M].上海:华东师范大学出版社,2008.

[2]中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定[N].人民日报,2006-10-19.

[3]高永久,左宏愿.论社会转型期民族群体性事件的成因及其治理[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2011(6).

[4]金炳镐,董强,裴圣愚等.民族群体性事件的治理与预警机制研究—以河南省为例[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2011(5).

[5]王来华,陈月生.论群体性突发事件的基本含义、特征和类型[J].理论与现代化,2006(5).

[6]于建嵘.当前我国群体性事件的主要类型及其基本特征[J].中国政法大学学报,2009(6).

[7]Rothman J,Olson M L.From interests to identities:Towards a new emphasis in interactive conflict resolution[J].Journal of Peace Research,2001,38(3).

[8]王赐江.群体性事件类型化及发展趋向[J].长江论坛,2010(4).

[9]朱力.中国社会风险解析—群体性事件的社会冲突性质[J].学海,2009(1).

[10]刘能.当代中国的群体性事件:形象地位变迁和分类框架再构[J].江苏行政学院学报,2011(2).

[11]吴亮.政治学视野下的民族群体性事件及治理机制[J].民族研究,2010(4).

[12]Lofland J.Social movement organizations:Guide to research on insurgent realities[M].AldineTransaction,1996.

[13]McCarthy J D,Zald M N.Resource mobilization and social movements:A partial theory[J].American journal of sociology,1977.

[14]孙振华.论审美情感与宗教情感[J].文艺研究,1988(5).

[15]刘军奎.群体性事件:基于实践社会学视角的认识与反思[J].前沿,2010(13).

[16]吴亮.中国少数民族群体性事件及治理机制研究[D].中央民族大学,2011.

[17]童星,张海波.基于中国问题的灾害管理分析框架[J].中国社会科学,2010(1).

[18]潘志平.为什么“7·5”事件不是民族宗教问题[DB/OL].http://pinglun.iyaxin.com/content/2009-08/14/content_1172648.htm,2012-05-20.

[19]于建嵘.当前我国群体性事件的主要类型及其基本特征[J].中国政法大学学报,2009(6).

[20]新疆自治区主席谈乌鲁木齐打砸抢烧暴力犯罪事件[DB/OL].http://news.163.com/09/0706/11/5DHL37N5000120GU.html,2012-05-28.

[21]刘俊波.冲突管理理论初探[J].国际论坛,2007(1).

[22]Fisher R J.Interactive conflict resolution[M].Syracuse Univ Pr,1997.