于永刚

圈内人称“大头于”,知名摄影家。中国越野委员会委员,中国汽车运动资深摄影师;著名生态类摄影师,中国摄影家协会会员,新华社签约摄影师。

提名理由:

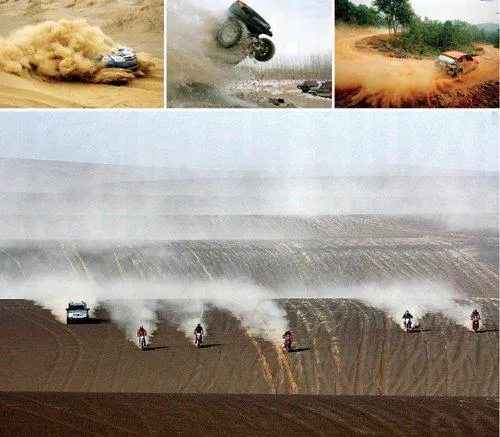

从事摄影三十余年,涉猎范围广泛,尤以汽车运动与自然环保见长。曾有多幅摄影作品在各类影赛中获奖,拍摄范围广泛。2002年至今专注生态和鸟类摄影,2004年在北京举办个人《远去的天使》天鹅专题影展。2003年至2008年初受聘于《人与生物圈》杂志并担任摄影记者,系统地拍摄了国内一部分知名的保护区。作为保护区的志愿者,用摄影的方式为保护区服务,把近万张精美的图片送给了十几个保护区。2010#12316;2012年间作为摄影记者采访并拍摄达喀尔拉力赛,首次在中国实现了每日图片报道,帖子点击超过了几十万,掀起了中国大众对于达喀尔拉力赛的关注热潮。

光影传奇人生

—专访越野赛事摄影师于永刚

:您什么时候开始做一个专职摄影师的呢?

于永刚:做摄影师有30年了,从2002年开始做自由撰稿人和自由摄影师,靠户外、生态、鸟类等的拍摄和投稿来维持摄影创作。2003年到2008年在《人与生物圈》杂志做摄影记者,拍中国十几个自然保护区,并没有太多收入,只是基于自己的兴趣、爱好。

:当时怎么想到要从生态转向赛事类的摄影呢?

于永刚:2003年自己拥有了越野车,便开始了自驾活动、户外旅行、汽车活动等的拍摄,初期都是去全国知名的保护区,让生活在城市的人去了解保护区的状态。去保护区主要是做一些互动,在体验大自然的同时,更重要的是希望可以让人们去了解保护区生物多样性以及生态危机。自己曾经拍了14个保护区,并将近万张照片无偿地送给了保护区。有幸拍到过11种国际鸟类。后来转向赛事的拍摄,一方面是为了维持生计,另一方面也是工作需要。然后利用这些资金进而支持自己继续去保护区,几年来一直都在为保护区做一些捐助。自己本身是生活旅游类杂志的签约摄影师,拍的东西相对来说就会繁杂,但是在心里生态始终是最重要的,个人尤其喜欢拍鸟,甚至被人称为“候鸟”,有时候热衷于与天鹅同行,天鹅从西伯利亚进来,就追随着它们从噶来沪到噶来诺尔,最后追到山东蓉城。曾经有两年,由于生态变化,三门峡也出现了天鹅,就单人单车一直追到三门峡。

:拍摄越野比赛充满激情与艰苦,在拍摄中有没有很触动您的时候?

于永刚:拍过的越野赛是最多的,2007年马来西亚雨林赛,赶上了10年不遇的洪水,我当时是作为惟一的一名中国摄影师走进去的,走了10公里又退了出来,后来加了一套相机,把食物放到媒体车里,只带六块压缩饼干又走进去了,只是为了带相机,再后来又把三块饼干交给了中国的一个赛手。在缺水的情况下只能喝芭蕉叶上滴下的水。接连下了九天的雨,大腿根部被水泡得起了疱,把长裤用伞兵刀挑成短裤。这是人生拍车经历中最惊险的一次。

:在很多人看来,拍摄越野赛事和比赛一样充满变数和危险,您有遇到过危险吗?

于永刚:因为遇到洪水要往后撤,当时六个人在10米左右遇到一只老虎,同行的一个土著人就敲击随身带的竹筒,默念:“老虎走吧”。我后来急于拍赛车而脱队了,身上严重脱水,一个人休息的时候就感觉很紧张,吃速效救心丸,还要站到空旷的地方,只能自己安慰自己,要镇静、冷静,一定要回国。因为赛车都走不了了,我就一步步走出来,鞋里都是沙石,腿部浮肿,营地被大河挡住,车走不动,大家通过钢索向前走,我却坚持要最后过,所有的包都落在车里被洪水冲走了,我用保鲜膜包着电脑,抢救了所有的照片。还记得自己戴着头灯在雨里坐着,不时地被蚂蝗袭击,现在腿上还有六十多处蚂蝗咬伤的痕迹,戴着防水表,从晚8点一直坐到早7点,雨水不断地带走身体的热量,自己硬扛着。这次感触非常深,被马来西亚雨林赛授予“终身邀请奖”,可以随时去。2008年的时候又去了一次,因为觉得尽管这个比赛充满了危险、恐怖,但是它有它独特的魅力,是其他的比赛远远比不过的。

:在中国,拍摄越野赛事的专业摄影师屈指可数,您认为国内的赛事摄影怎样才能做得更好?

于永刚:中国的赛事需要进一步地完善。达喀尔的比赛提前都会布置记者的工作路线,便于记者们出片,但是中国的比赛目前还没有具备这种条件。包括环塔拉力赛都没有路书,所有的记者都只能聚在一起,不敢分散开来。而在国外已经相当完善了,比如去澳大利亚的越野拉力赛,就有非常强大的工作团队和资金的支撑。相信中国的赛事早晚也会有那一天的。