巧借例题重组 唤醒策略意识

一、背景呈现

小学数学教学中,实际问题形式多样,抽象成数学问题,有的结构比较特殊,并非所有的问题都能直接发现其中的数量关系。教师如能为学生提供一些有效解决问题的策略,将有助于提高学生解决问题的能力和数学思维水平。苏教版教材从第二学段开始,每册均设有一个“解决问题的策略”单元,以唤醒学生的策略意识,提高运用策略解决实际问题的自觉性。

笔者在进行苏教版小学数学“解决问题的策略——倒推”的磨课实践中,深刻体会到合理调整、重组教材和唤醒学生策略意识的重要意义。让学生在解决实际问题的过程中不断反思,感受特定的策略对于解决特定问题的价值,从而发展学生的实践能力和创新精神。

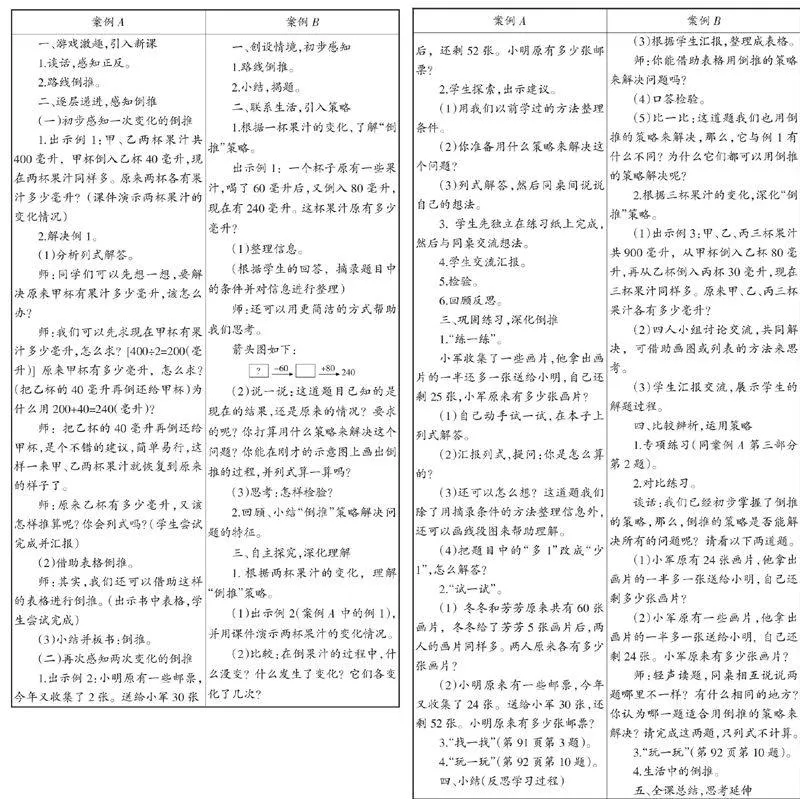

二、案例对比

三、分析与思考

(一)问题溯源

案例A是遵循教材的编排而设计的,显然教学实际效果与教学预定的目标有一定差距,那究其根源是什么呢?笔者试着从对教材的执行情况进行分析。

1.关注了问题情境,忽视了学生认识事物的一般规律。

这部分教材在编排上设计了学生日常生活中常见的倒饮料、收集邮票的情境,学生熟悉且易于接受,但具体学习内容在逻辑思维层面上还是有些紊乱,不符合学生认识事物的一般规律。因为例1是两个量发生一次变化,知道现在情况,求原来的情况,用倒推策略;而例2是一个量发生两次变化,知道现在情况,求原来的情况,也用倒推策略。从认识的难易程度来看,这两个例题的编排顺序颠倒了,也没有更好地沟通两道例题符合倒推策略实际问题之间的内在联系,束缚了学生思维的发展。

2.关注了策略运用,忽视了学生问题表征能力的培养。

案例A教学中更多地关注了运用倒推策略解决实际问题,没能以培养学生的策略意识为重。学生策略意识的唤醒,需要教师提供更多表征问题的训练,如用文字、图画、表格、箭头等多种方法描述数量的发展变化过程,再通过语言描述、不同解题思路的相互碰撞,寻求解决问题的策略——倒推。同时,还需要把互逆的问题同时呈现给学生,让他们从中比较、分析,通过一定量的表征问题训练,帮助学生理解倒推策略的特征,掌握倒推策略。

(二)实践反思

寻找到问题的根源后,笔者遵循学生的认知规律,巧妙重组例题,以唤醒学生内心潜在的策略意识为目标,设计并实践了案例B,顺利达成预设目标。反思实践过程,笔者认为较好做到以下三点。

1.巧妙重组关联例题,唤醒策略意识。

对于五年级的学生来说,在日常生活中他们已经积累了一些策略,在以前的学习中也曾遇到一些蕴含着的策略,其中包括倒推策略,但对倒推策略的认识都是处于无意识状态,没能建立完整的数学模型。因此,在重新设计教学时,笔者对教材进行了重组,设计了与生活实际紧密结合的相关联的三道例题:例1,一杯果汁发生两次变化,知道现在的量,求原来的量;例2,两杯果汁发生一次变化,知道各自现在的量,求各自原来的量;例3,三杯果汁发生变化,一杯变化两次,其余两杯变化一次,知道各自现在的量,求各自原来的量。例1以一杯果汁发生变化为起点展开探究是最合适不过的,学生生活中相类似的体验非常多。教学的艺术在于“唤醒”,这时教师引导学生整理信息,试画箭头图,再画倒推的过程,一下子唤醒了学生潜在的策略意识,调动起学生学习的热情。例2、例3仍以果汁变化为情境,注重了情境的连续性,减少了知识之外的干扰,然后逐步放手让学生自主探究,形成策略。

2.亲历策略形成过程,深化策略理解。

策略的理解、深化不能仅仅依赖于鲜活的关联例题,还必须引发学生对策略的数学思考,让学生亲历策略形成的过程,尤其是思维不断发展的过程。本课倒推策略的形成是教学的重点。课始创设游玩路线倒推的情境,唤醒了学生生活经验中关于倒推的经历,为理解倒推做好心理准备和认知上的铺垫。教授新课时,巧妙设计了三道关联例题,例1和例2组织学生进行整理信息、画图、叙述、列表、推想、验证、比较、概括等一系列数学活动,让学生完整亲历了倒推的具体过程。尤其是在运用倒推策略时,不断引发学生思考:比较两道题有什么不同?为什么它们都可以用倒推策略来解决?这样引领学生不断反思,促使思维走向深刻。当学生获得这些知识经验后,教师放手让学生合作解决最为复杂的例3,一切变得自然顺畅,学生在变与不变中理解了倒推的本质,感受到数学学习的乐趣。

3.识别问题类型训练,建构策略模型。

小学数学学习中学生接触的策略很多,有列表、画图、列举、倒推、替换、转化等策略。为了引领学生明晰符合倒推策略解决问题的共同特征,引发学生的深层反思,避免思维定势,教学第四部分第2题时设计了识别问题的对比类型练习:把小军拿出画片的一半多一张送给小明,一种情况是知道原来求现在,另一种情况是知道现在求原来。这样把一组互逆的问题,同时呈现给学生,让学生画出箭头图,并比较异同,寻找出数量关系发展、变化的因果关系,进一步明晰倒推策略。这样既帮助学生成功建构了倒推的数学模型,使学生思维走向深刻,又让学生在解决实际问题中体验到倒推的价值,感受数学学习的魅力。

总之,磨课的实践告诉我们:教学内容的编排要有利于揭示知识规律,加强数学知识之间的内在联系;使用教材时不能墨守成规,要敢于重组教材,重构知识网络,促进学生自主实现知识的迁移和内化。

(责编 杜 华)