“童言”背后的数学思考

在小学数学课堂教学中,经常会出现一些生动有趣的、指向数学本质的智慧“童言”。从语文角度讲,孩子的描述既指向知识的本质,又形象生动、富有儿童气息,是“生活化”的佳句。数学虽源于生活,却高于生活,是现实世界的抽象概括。因此,当数学课堂出现“童言妙语”时,一方面,我们要异常珍视,因为它是课堂生成的源头活水;另一方面,我们要剥去儿童语言的形象外衣,读懂儿童的思维,顺应儿童的思维并基于儿童思维进行有价值的引导,优化儿童思维,使不同的思维风格百花齐放,共同提升。

一、读懂儿童思维

儿童的内心世界是神秘而脆弱的,他们有自己的一套表达方式,有着比成人的语言更丰富的语言。正是众多富有个性、认知水平互有差异的儿童,才构成了教育世界的丰富和精彩。教育如果远离儿童的真实需要和情感体验,就无法真正深入儿童的内心世界。因此,我们必须读懂儿童。

【童言一】老师,可以把小熊一剖两半。

在教学《和是6、7的加法》时,出示一个跷跷板。

师:这是6只同样大小的小熊,正在草地上玩跷跷板,怎样才能使跷跷板平衡?

生:左边3只,右边3只。

师:对,你会列一道加法算式吗?

生:3+3=6。

师:使跷跷板平衡,我知道难不倒大家,但如果要使这块跷跷板左低右高,你们猜一猜两边各有几只小熊?

学生非常兴奋,争先恐后地抢着说。

生1:左边2只,右边4只。

师:你们觉得这种方法可以吗?

生2:不对,因为如果这样的话,跷跷板就左高右低了,因为左边只有2只,肯定轻一些。

师:有道理,那能不能调整一下?

生3:交换一下就行了,左边4只,右边2只。

师:还有别的方法吗?

生4:还可以左边5只,右边1只。

师:从发言中我知道大家已经理解其中的含义了。但是如果又来了一只同样大小的小熊。现在有几只?(电脑出示7只小熊和跷跷板。)你觉得跷跷板会怎么样?

生1:左高右低。

生2:左低右高。

师:有没有可能一样高呢?

生:(大部分都摇摇头,语气很坚定)不能。

师:是吗?

这时有个学生慢慢地举起了小手。

生:我觉得跷跷板有可能一样高,只要把一只小熊放在中间,左边放3只,右边放3只,这样跷跷板就可以平衡了。

师:你们觉得这种方法可以吗?

大部分学生的脸上露出了笑脸,表示赞同。

师:这倒是一个好办法,不错,很爱动脑筋!值得表扬!

虽然这种方法有些不切实际,但从另一角度可以看出这个学生的数感是相当强的,他已经能感觉到只要拿出其中的一只,剩下的就可以平均分了,只是目前他还不能用精准的数学语言表述出来。

就在我准备下一环节的教学时,又有一个学生举起了手,我十分纳闷:仅有的一种方法不是说出来了吗?你还举什么手呢?但新课程理念又提醒我,要给每一个孩子机会。

生:我觉得只要把其中一只小熊一剖两半就行了,一半放左边,一半放右边。

学生哄堂大笑,我也忍不住笑了。

好一个“一剖两半”!才刚上一个半月学的学生居然有这种想法。虽然目前他还不会用非常科学的数学语言(把其中一只小熊平均分成两份)来表述自己的想法,但他已经感悟到了。

师:你的想法非常棒,可以把这只小熊“一剖两半”,这样的话跷跷板就会平衡了。只不过这里如果把小熊“一剖两半”的话,那小熊会怎么样?

生:(异口同声)会死的。

师:对,如果这里不是动物,那么可以“一剖两半”,比如苹果、蛋糕……你现在明白了吗?虽然在这里这种方法不实用,但方法还是非常好的,我建议大家把最热烈的掌声送给他。

教室里响起了热烈的掌声……

在这节课上,我与学生用心与智慧在交流,在互动中学习,我感觉学生的思维真正被激活了,学生是富有灵性的小生命,他们的头脑不是一张白纸,而有着对数学独特的理解。面对学生所发表的见解和观点,就算不合理也不要轻易否定,而要抱有信心,尝试读懂儿童的思维。只有这样,学生才会自由地、大胆地参与探索和交流,不断领悟、不断探究、不断创造和发展。

二、尊重儿童思维

传统的课堂教学中,学生对课本的理解被锁定在教师预设的“标准答案”之中。学生的主体性和积极性受到严重的压抑,这是不尊重学生的表现。对照新课标,我们在读懂儿童的基础上必须倡导尊重学生的主体地位,允许不同的学生从不同的角度认识问题,用不同的知识与方法解决问题,采用不同的方式展现思维过程。

【童言二】老师,我早就会了。

在《比较千以内数的大小》的课上,授课老师的基本思路是:首先复习两位数比较数的大小,接着展现书中的情境,让学生比较两个三位数的大小,并以此为契机揭示课题。接着让学生结合计数器来比较……

生:老师,这个我早就会了,我还会四位数的比较呢!

有两三个学生见此生这么一说,也附和道:我也早就会了……

这些学生的话引发了我的思考:在二年级学生的脑中难道就仅仅只有会比较两位数大小这样的知识储备?对于比较千以内数的大小在生活中学生就没有一点属于自己的积累?对学生这样一种已有知识经验的尊重和把握是来自于教师实在的了解还是主观的臆测?

带着这样的疑虑,我选了班中的三位学生(好、中、差各一位)做了一个前测:让他们比较两个三位数的大小。前测的结果显示二年级的学生对于三位数的比较确实并非一无所知。看来教学时由对两位数大小比较的复习入手虽然遵循了知识的逻辑起点,但是学生学习的现实起点却并不限于此。因而授课时直接以学生的已有的起点切入是可行的。

三、顺应儿童思维

在有些教学中,教师只是关注自己的教案,而对学生学习过程中所暴露出来的儿童思维视而不见,这样是无法提升学生的数学思维的。

【童言三】老师,我可以不摆小棒吗?

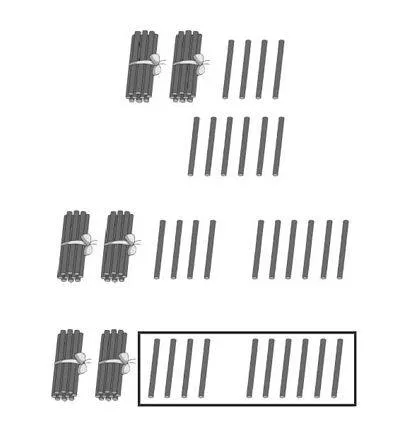

前不久,学校举行了教科研一体化活动,数学组展开了计算教学的研究。内容是苏教版第二册的《两位数加一位数的进位加法》,其中教学片断如下:

由数学问题“小红和小亮一共有多少张画片?”学生列式为“24+6”。

师:24+6等于几呢?

生:30。

师:你是怎样想的?拿出小棒摆一摆。

学生纷纷动手操作起来。

突然一只小手怯生生地举了起来,那小手的主人小声地说道:老师,我可以不摆小棒吗?我在心里算,行吗?

师:你还是先用小棒摆一摆吧。

那学生只好无奈地坐下,并随意地摆弄他桌面上的小棒。

师:老师也带来了小棒,谁愿意上来摆一摆。

生1展示了他摆的情况:

师:你为什么这样摆?

生:把4根和6根对齐。

师:也可以这样摆:

师:先算什么?

生:先算4+6=10,再算20+10=30。

教师根据学生的算法把单根的圈起来。

……

其实学生的摆法很有道理。可教师为了与书上的小棒图一致,把下面的6根小棒移到右边,有必要吗?

教师关注了学生的内在需要了吗?促进了学生的发展吗?是否一定要先摆小棒,完全理解算理,再去学习笔算方法呢?算法是根据小棒得出来的,还是借助小棒说算法?小棒的作用何在?

带着困惑,我查阅了许多资料,得到一些想法:教师课前钻研教材、研究教法与学法的同时,也应认真分析教学中所采用的教、学具,全面了解教、学具的特点,有效地整合教、学具与教学内容之间的关系,尽可能避免教、学具对教学产生的副作用。课中学生摆小棒出现的问题,从某一个角度折射出,教师不是真正地了解学生,不了解他们在学习过程中的具体心理状态,更不知道这些学生的操作能力处在什么样的水平。

有鉴于此,我作了一种尝试:

“能不能用以前学过的方法解决这个问题呢?先自己试着想一想。如果遇到困难可以请小棒帮忙,摆一摆小棒。”

学生独立活动。我在巡视时发现有的学生在草稿本上列竖式计算,有的则在静静地思考,只有两个学生在摆小棒。

学生独立思考后,我提出:“请把你的好方法和你的同桌互相交流一下,看谁说得又清楚又有道理。”

学生热烈地发表自己的想法,脸上都洋溢着自豪与满足。

我又提出:“谁愿意把你的想法和班上的其他同学分享?”霎时间,很多只小手高高地举起来。

学生在介绍口算方法时,再借助小棒图帮助学困生理解为什么十位上会多出一个十……

此环节省去一步一个脚印地讲解,改为引导学生对重、难点内容的思考和讨论,注意把学生头脑中的各种方法进行沟通,并借助板书把整个沟通的过程进行了有序的梳理。这也让学生感悟到小棒操作、口算之间的内在联系,促使全体学生明确“满十进一”的道理,并将其延伸到思维深处。

要使学生在课堂上真正有所收获,教师就必须关注学生的具体情况和特点,包括学生的学习兴趣、水平、思路、进程及效果等。学生有无进步或发展是教学有没有效益的唯一指标。大部分学生已经会做了,教学的重、难点就应该根据学生现实状况进行调整,帮助学生解决他们在本课学习时最困惑之处,并从这个困难的源头找寻产生的原因。“满十进一”是本课的知识要点,也是一些学生学习的困难之处,课堂教学中就应该突出这一重点,并以其为中心拓展、发散,使学生形成并完善以主要知识为联结点的认知结构。这样的学习过程中,既能体现教师对儿童思维的理解、顺应,又能体现教师的引领作用。

在教学中,我们只有读懂儿童的“童言”,多站在儿童思维的立场思考问题,尊重、顺应儿童的思维,又能在恰当的时机,利用适当的载体,组织学生开展思维活动,学生的思维必然获得提升。只有这样,才能将封闭、定势的数学教学转为开放的、充满不确定性却又向着教育目标不断接近的教学,让儿童思维在广阔的数学王国中自由飞扬。

(责编 金 铃)