刘华清领导我军武器装备建设二三事

敬爱的刘华清同志离开我们一周年了。改革开放新时期,华清同志作为国防科技和武器装备建设的卓越领导者和开拓者,为我军武器装备现代化建设作出了不可磨灭的杰出贡献。

我长期从事武器装备建设和管理工作,曾有幸在华清同志直接领导下负责具体事务,见证了这些年来我军武器装备建设历程中的一些重大事件和决策。每当看到我国国防科技和武器装备建设取得巨大成就,我就更加钦佩华清同志那种战略眼光、执着追求和务实精神,想起他的谆谆教诲和殷切期望,思念之情油然而生,许多往事历历在目。

审时察世变#8195;顺势谋合作

上世纪80年代末,中美苏大三角关系发生了重大变化,我对外军事技术合作出现新的重要机遇。华清同志敏锐洞察这一契机,以非凡胆识顺势而为,力主引进苏联先进装备技术,并经党中央、中央军委批准,直接组织领导对苏军事装备技术合作工作,开创了我对外军事技术合作新局面。

1989年3月,华清同志对率团访苏的时任国防科工委副主任的谢光同志交代,苏联在许多技术领域处于世界领先地位,有许多高技术值得我们学习、借鉴和引进。他强调指出,要多了解他们的情况,探讨与其合作的可能性。当时,有的同志思想还没转过弯来,不赞成引进,主张把钱投到国内,靠自力更生发展先进装备。华清同志认为,我们强调自力更生,最重要的是要懂得怎么走自力更生之路;新中国成立初期,我们引进苏联156个项目,有的当时并不很先进,但是我们整个工业基础提高了一大截;我们现在有机会拿到东西,把它拿到手,而且变成自己的东西,可以提高我们的水平。在军委常务会上,华清同志的意见很明确,我们强调自力更生是正确的,但现在基础还不行,应通过引进有关的先进技术,提升自主创新能力。华清同志的意见得到大家的一致赞同,确定把先进技术拿到手,不是完全仿制,而是借鉴创新。

4月下旬,李鹏总理访苏,与苏联部长会议主席雷日科夫磋商,确定成立“中苏政府间军事技术合作混合委员会”(苏联解体后,改为“中俄军事技术合作混委会”)。这个混委会的中方主席就是华清同志。根据中苏合作的历史和国际惯例,往往引进技术时都要与购买装备挂钩。军委常务会特别研究了向苏提出购买先进战斗机问题,当时的最佳选择是苏-27或米格-29飞机。

5月31日,华清同志率中国代表团访苏,这是中苏军队中断30多年后的第一次高层领导交往。访问中,举行了混委会第一次会议,签署了《中苏关于军事技术合作的协定》和《会议纪要》。其间,华清同志还重点考察了苏联的航空航天工业,观看了苏-27、米格-29飞机的飞行表演,参观了流体动力、发动机等三个研究机构,一个设计局和米格-29飞机及发动机制造厂等。华清同志特别关注苏-27、米格-29两种飞机。通过反复磋商,苏联政府原则同意向我出售苏-27飞机,并准备下半年召开第二次混委会会议。

华清同志回国后,立即向中央和军委作了汇报,提出三条建议:一是对苏加强军事技术合作,总的原则应该是积极稳妥。要有组织、有计划、有步骤地开展工作,先从航空航天领域的合作入手,逐步扩大到兵器、电子、船舶等领域;二是抓紧做好内部和对外的组织协调工作。建议由一个统一的机构归口管理和协调各方面的工作;三是认真落实中苏双方所签《协定》和《纪要》中的各项工作。同时,他还就处理好外交关系、实施易货贸易以节省国家外汇等问题提出了建议。7月初,华清同志召集混委会中方组会议,部署对苏军事技术合作工作,安排组团访苏有关问题。8月下旬,时任总参装备部部长的贺鹏飞率团赴苏,对苏-27飞机再次进行了技术考察,基本摸清了飞机的技术性能和作战使用特点,以及苏方提出的商务条件。考察团回国后,华清同志又专门听取了汇报。

10月25日,以别洛乌索夫为团长的苏联政府代表团一行19人到京,下午即举行第二次混委会会议。混委会中方成员由原定的4人增至11人,其中有时任国务院、中央军委军品贸易办公室主任的曹刚川及贺鹏飞等。会谈中,华清同志首先重申了中国政府对发展中苏友好关系的立场,向苏方通报了中国当前的政治和经济形势,着重就中苏军事技术合作的有关问题向苏方表明了态度,希望双方采取灵活多样的方式,积极开展军事技术合作与交流。会上双方签署了《第二次会谈纪要》,混委会会议圆满成功。12月28日,中苏两国正式签订中方引进苏-27飞机合同。这一事件在国际社会引起了不小震动。

随后,中央批准引进苏-27飞机生产许可证,掌握关键技术,在国内组装生产该型飞机。我是该项目谈判的组织者和主谈人之一,谈判涉及双方的重大利益,十分复杂,异常艰苦。华清同志高度重视,直接领导,每天晚饭后都直接给我打电话,询问谈判情况,提出指导意见,甚至就具体谈判技巧面授机宜。经过双方的共同努力,终于达成一致。这是新中国成立以来我引进技术规模最大的项目,其中凝结着华清同志的心血和智慧。

在华清同志的直接领导下,我军通过引进部分先进苏式装备及技术,极大地提升了装备技术水平,加快了我一、二代装备向三代装备转变的进程,对军事斗争准备和武器装备现代化建设起到了重要推动作用。同时,我们的引进资金也帮助苏联和俄罗斯相关军工企业走出了濒临破产的困境,加强了中俄战略互信和合作。正是由于党中央、中央军委的正确领导,正是由于华清同志为代表的老一辈革命家的审时度势和科学运筹,才有了我对外军事技术合作的重大突破和后来的武器装备建设的历史性跨越。

铁肩担重任#8195;

果敢促改革

新中国成立之初,我军装备管理体制是按照苏联模式建立起来的,以后又不断调整完善。但随着我军武器装备的发展,传统体制已经不适应全系统全寿命管理的要求,多头分散、职能交叉等问题越来越突出,长期得不到解决,已经成为影响军队建设的难点。华清同志到军委工作后,本着对党的事业和对军队建设高度负责的精神,着眼全局,敢于担当,直接推动和领导了装备管理体制的调整改革。

1988年6月2日,军委常务会议确定成立“国防科技装备体制改革领导小组”,时任军委副秘书长的刘华清同志任组长,成员有国防科工委主任、总参装备部部长、总后军械部部长等,时任总参装备部副部长的曹刚川任领导小组办公室主任,我是办公室成员。

当时,华清同志的态度非常明确,就是要有大动作、大手笔,加强全军武器装备建设的集中统一领导和管理。他说:“装备管理体制非改不可。在我看来,解决的最好办法就是成立装备总管部门,对全军武器装备实行集中统一管理。”

6月7日,军委颁发通知,明确了领导小组的主要任务,即统一组织国防科技装备体制改革的研究论证,尽快提出武器装备建设统管的具体方案。通知规定,在没有明确武器装备建设统管之前,各科技装备部门仍按现行职责和分工进行工作;矛盾突出、分歧尖锐的问题,可由科技装备体制改革领导小组进行协调。

当天,华清同志即主持召开领导小组第一次会议。会上,他提出四点意见:一是下决心办好这件事,千难万难也要办。现在思想要统一,老观念要克服,大矛盾解决了就是成果;二是要站在全国全军改革的高度,从全军和全局范围思考问题,研究问题,虚心听取各方面意见,尽可能想周全;三是武器装备应实行全寿命管理,从科研、生产、使用、维修、仓储等多方面,找规律,找矛盾,理出头绪;四是广泛搜集国内外资料作参考,同时不能脱离我国我军实际情况。

为把工作抓实抓好,在此后的两个月内,华清同志先后组织召开了14次领导小组会议,亲自协调,反复研究装备管理体制改革问题。对当时的体制,有的同志形容是“一筐螃蟹,相互抓着,相互掣肘”。这种现状内耗很大,大家都认为应该改,而且应该尽快改,可一到具体问题又难办,相关单位都有自己的一些想法,仍然感到许多矛盾和问题难以解决。比如,成立装备总管部门,都认为是个利大于弊的方案,但又都怕动大手术,因为这要涉及到许多单位的撤调并改和干部的进退走留。又比如,武器装备“从生到死”的管理,怎么管法?是按科研、订货、维修等阶段纵向划分,还是按陆、海、空等军种横向划分?各有利弊,各持己见。再比如,武器装备全寿命管理,将科研费、订购费、维修费捆在一起用,都认为是个利大于弊的方案,都同意捆到一起,但又都不希望把自己手里的经费捆到别人那里。对于改革的艰巨性和复杂性,华清同志深有感触。他强调,尽管改革十分复杂,且困难重重,但这是大势所趋,信念必须坚定。经过反复调研、多次论证,领导小组最终向军委提出了完整系统的加强我军武器装备建设集中统管的调整改革方案。后来,由于各种原因,这个方案未能实施,但影响深远,其确定的思路是符合武器装备建设客观规律的,体现了现代管理理念,为后来的全军装备管理体制改革奠定了基础,做了重要准备。1998年,党中央、中央军委决定调整改革我军装备管理体制,成立总装备部,华清同志的夙愿终于得到实现。

我通过参与华清同志直接领导的这次装备管理体制调整改革工作,有幸与老首长当面接触,亲身感受到了华清同志作为我军高级领导人,具有无产阶级革命家的非凡胆识和领导才能;深感他凡事从大局出发,坚持原则、解放思想、理念先进、勇于开拓,一旦看准的事情,就锲而不舍、坚忍不拔、敢作善成。每当想起华清同志为加强我军武器装备建设集中统一领导所做的一切,我对他的思念愈加浓烈,对他的品格愈加敬仰。

忧国思安危#8195;矢志兴装备

武器装备是国之重器,是国家实力的重要标志,也是华清同志魂牵梦绕的大事。华清同志在领导我军现代化建设过程中,始终以强烈的忧患意识关注国家安全和发展利益,关注现代战争和世界军事技术发展带来的深刻影响,超前思考和谋划未来国防科技和武器装备建设,他先后组织规划和研制了一系列高新技术装备,为我军装备现代化建设作出了卓越贡献。决策实施加油机工程即可窥见一斑,给我留下深刻印象。

围绕南沙群岛的斗争,一直是涉及我捍卫国家主权、维护国家尊严和根本权益的大事。多年来,南沙海域总是有大小不等的磨擦和事件发生。1988年3月14日,我海军在南沙收复赤瓜礁战斗中取得胜利,但也暴露出我作战飞机“腿短”、作战半径小、不适应南沙海空巡逻护航作战需要的问题。华清同志对此高度重视,先后多次组织总参、总后和海军的领导同志,专题研究如何捍卫南海主权问题。

当时,军事行动中我们感到最不放心的不是舰艇而是飞机。中国大陆距南沙1000多公里,我们的飞机航程有限,远程奔袭到那里,油就剩不多了,形不成真正的战斗力。对此,华清同志深有感触地说,真有战争,我们的飞机鞭长莫及,保证不了海空优势,保证不了战斗胜利,无法向全国人民交代。他多次引用邓小平同志的话,没有制空权,什么仗也打不下来。他强调,有关国家侵占我南沙岛礁,肆无忌惮地在南沙打井采油,欺人太甚,斗争不可避免;这场斗争是捍卫我国主权、维护国家权益的正义斗争,我们必须扼制他们的侵略野心,明确显示中国在南沙的军事存在,为最终解决南沙问题争取尽可能多的有利条件。

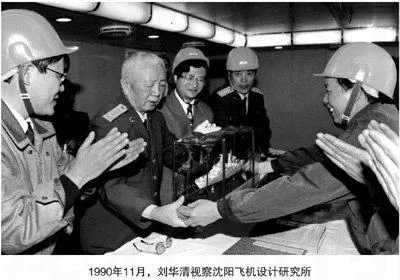

为解决南沙斗争急需,1989年3月,华清同志召集航空航天工业部、总参装备部、国防科工委和海军、空军等单位领导,以及飞机承研单位的专家、技术人员,就航空装备发展建设问题进行了专题研究。大家认为,解决我军飞机在南沙海空巡逻护航作战问题,应发展空中加油机,这是现代空军的重要标志之一。可以轰-6飞机为平台,自行研制空中加油吊舱。当时的主要问题:一是国外封锁,技术难度大;二是国防科研费不足,无力支撑。华清同志指出,必须把这件事提到议事日程上,多方论证,早日定下决心。他直接与总参装备部领导研究,确定由装备购置费支持这个项目的研制。

在华清同志的亲自关心下,加油机工程从1989年开始正式启动,经过全体参研参试人员的艰苦攻关、奋力拼搏,研制和试验试飞工作取得重大成果,1994年11月通过设计定型审查。这项工程的研制成功,结束了国产飞机不能进行空中加油的历史,填补了空白,为我军航空兵远程作战提供了重要保障,这是我军航空兵装备建设的一个跨越。华清同志在领导我军武器装备建设中,为推进发展新一代陆军、海军、空军、二炮和电子信息装备、航天装备,以及载人航天工程等,呕心沥血,建立了不朽功勋。加油机工程只是其中的一例。

斯人已去,风范长存。华清同志在领导新时期国防科技和武器装备建设中作出的重大贡献,将永垂青史;他对我军武器装备建设道路的不懈探索,给我们留下了弥足珍贵的精神财富;他的崇高品德和革命精神,将激励我们努力开创武器装备建设科学发展新局面。

(本栏目两篇文章,均由原刘华清同志办公室提供,已编入《功殊勋荣#8195;德高品重——纪念刘华清同志逝世一周年》文集,即将由解放军出版社出版)

(责任编辑#8195;刘一丁)