刘仙洲:新中国初期入党的知名教授

刘仙洲,河北顺平人,工程教育家和机械工程学家。1955年选聘为中国科学院学部委员,1975年去世。在同时代知名学者中,他是新中国较早申请入党的,在知识界产生了很大影响。

历经清末到新中国的工程教育家

1918年,刘仙洲香港大学毕业后,本来有条件到英国留学,河北省高等工业学校也以150元的月薪聘他为讲师,但他放弃了这些机会。为了培养大批清寒有志青年出国深造,他怀着满腔爱国热情和“教育救国”、“工业救国”的理想,毅然回到母校育德中学,担任留法勤工俭学高等工艺预备班的教员。他与校长王国光一起试行“在学校求理,在工厂求实验”的新学制。刘仙洲任教三年,讲授机械学、蒸汽机、机械制图等课程。刘少奇、李富春、李维汉都曾是这个留法预备班的学生。

1924年,34岁的刘仙洲担任了中国近代第一所大学,位于天津的工科大学——北洋大学校长。这所大学从1895年创办起就由外国教授讲课。刘仙洲锐意革新,聘请茅以升、石志仁、侯德榜等中国著名学者任教;同时,对北洋大学的系科设置进行调整,增设了机械系、电机系,提倡用汉语讲课,并亲自讲授机械学,自编中文教材。当时,北洋军阀忙于混战,四年之中仅发给了两年的经费,学校经常发不出薪金。刘仙洲带头不拿或少拿薪金,与全体教职员工同甘共苦。北洋大学在困境中仍然有着严整不苟的教学计划,丰富完整的课程体系,充实的实验设备,认真教学的师资阵容,培养出不少国家建设需要的栋梁之才。当年的学生后来回忆说:“刘校长在北洋的四年是呕心沥血,渗淡经营的四年,是继往开来,中流砥柱的四年。”

1928年,刘仙洲辞去北洋大学校长职务,受聘为东北大学教授兼工学院机械工学系主任。东北大学是1923年在沈阳高等师范学校的基础上建立的,经费充足,发展很快,正好刘仙洲到校那年成立了工学院机械工学系。他除了授课外,还对该系的创建作出很大贡献。1931年九一八事变爆发后,日本帝国主义者侵占了中国东北三省,刘仙洲不愿做亡国奴,随即到唐山,受聘为唐山交通大学(今西南交通大学)教授。东北大学在北平复校后,他又回到东北大学任教约半年。

1932年底,刘仙洲受聘为清华大学教授,参加了工学院和机械工程系的筹建工作,直至七七事变后,日本强占北平为止。随后,刘仙洲随校南迁到昆明,在西南联合大学任教,一直到抗日战争胜利。新中国成立后,刘仙洲继续在清华大学任教,并先后担任副校长、第一副校长。

最值得一提的是,在教书育人工作中,刘仙洲素以勤奋、严格、诲人不倦著称。他在授课期间,从不迟到早退,更不缺课;课前总是做充分准备,讲课语句简练,条理清晰,论述透彻;在黑板上写字和作图极其工整,一丝不苟。从学者感到容易接受,理解很深。他严于律己,又严格要求学生。他规定学生不得无故缺课,作业和考卷过时不收。考试时,他更是铁面无私,奖罚分明。他总是站在考场门口,一边一份一份地收答卷,一边对每份答卷都注上时间,对提早交卷的,奖,加分;对延迟交卷的,罚,扣分;对过时太久的卷子,就不收了,无异作废。刘仙洲认为,工程人员必须建立这样的价值观念:花不同时间完成同样的工作是不等价的。

在长期的教学过程中,刘仙洲发奋编写中文教材,教一门课,便写成一本教材,由普通物理、画法几何、经验计划到机械学、机械原理、热机学、热工学等,编写了15本中文教材,成为我国中文版机械工程教材的奠基者。这些教材大部分由商务印书馆先后出版,有的多次增订再版,并编入《大学丛书》、《万有文库》。例如1932年秋,刘仙洲接受中国机械工程师学会的委托,编订《英汉对照机械工程名词》。这项编辑工作历时一年多,汇集成11000多个名词,于1934年由商务印书馆正式出版,又于1936年、1945年两次增订,词汇由1万多增到2万多。新中国成立后,中国科学院编定的《英汉机械工程词汇》前言中指出:本书是在刘仙洲同志的《英汉对照机械工程名词》基础上进行编订的。

关注农业机械的改革与发展

20世纪20年代,刘仙洲即开始从事农业机械的改革工作。1920年,华北五省大旱,他在留法勤工俭学预备班的实习工厂自行设计并试制了两种提井水的新式水车,一种用人力,一种用畜力,两种水车制造简单,效率也高。这种水车被推广200多架,受到农民好评,获得当时农商部颁发的奖状。

1950年,他应华北农机总厂的邀请,在清华大学任教之余,出任该厂的义务顾问。他在清华大学的教学工作本来就很忙,但每逢星期六仍用一整天的时间,风雨无阻地来到华北农机总厂,了解产品设计、试验和生产等情况,和工程师一起研究有关技术问题。当他了解到韧铁件生产不稳定,而这种零件又是影响农具质量的关键之一时,就亲自动员一位刚从英国留学回来的铸造专家来厂工作。他广为罗致人才的事还有很多。他知道解放前南方有不少学习农业机械的人,工作不尽对口。新中国成立后,他就亲自写信,并派专人到南方去寻觅他们。经过种种努力,他所寻觅的农业机械专家们如张德俊、王万钧、李克佐等,都从上海、广州、长沙等地陆续来到华北农机总厂,使该厂成为曾在国外学习农业机械的专业人员最集中的部门之一。

在农业机械的改革上,刘仙洲有一个非常突出的指导思想,就是务实。他主张一切要从农民的经济技术条件出发,不能照搬外国,或者把将来可能做的事放到现在来做。

1946年,刘仙洲专程到美国考察和研究农业机械,历时一年半。他从西雅图、旧金山到芝加哥,访问了十几个州的农学院、农业实验站、农业机械厂以及灌溉工程,收集有关资料四五百种,并参加美国农业工程师学会年会,会见了该学会第一任会长戴维斯等许多著名农业工程学家。他从考察中得出见解:农业机械必须适合中国国情,与其模仿外国的大型机械,不如先对我国原有的畜力机械加以改善,即机械部分改进设计,动力部分仍用畜力,然后求其发展。

1951年1月,在全国农具会议上,刘仙洲作了《我对于开展新式农具工作的意见》的发言,着重强调:要根据农民需要的缓急和经济价值的高低,从大多数农民现实的情况出发,采用新式农业机械的原理及机构,对旧式的农具加以改良,或设计小型的新式农具。当时华北农机总厂所设计和制造的产品,颇受农民的欢迎,其原因就是贯彻了上述原则。

1956年,国务院成立科学规划委员会,编制国家十二年科学规划,刘仙洲担任机械组副组长。他领导农业机械科学家小组编写了“农业机械化电气化和农业机械制造问题”规划(即1956—1967国家重要科学技术任务第44项)。在规划说明中,刘仙洲提出“结合我国特点吸取外国经验,从应用外国技术起步,发扬独创精神,力求花较短的时间、较少的人力物力、建立起具有中国特色的农业机械化技术体系”的主张。按照这个规划,我国农机科技发展取得显著成效。

突出成就:工程机械发明史的研究

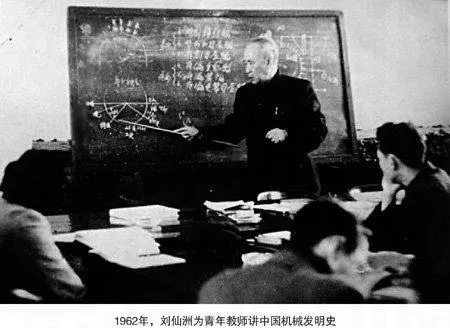

刘仙洲在学术上最突出的成就是对中国机械发明史的研究进行了开拓工作。他是中国机械工程发明史研究工作的开拓者和奠基人,从事这项研究工作40余年,先后发表了专著3部、论文10余篇。这些著述在国内外都有很大影响,有着很高的学术价值。

国外撰写科学技术史的人,除了提到中国的四大发明外,似乎中国就没什么其他重要发明创造了。实际上,在过去四五千年中,中国人民在机械工程方面的发明创造不仅数量较多,质量较高,而且发明的时间也较早,只是缺乏记载,或者记载不详,更无图例可据。

早在20世纪20年代,刘仙洲就开始发掘这些宝贵的文化遗产。1933年他首先写出了《中国旧工程书籍述略》,这是他在开始工作时所汇总的一个书目,既初步记录了已做工作的情况,又反映了他继续研究的方向。1935年,刘仙洲发表了包括交通工具、农业机械、灌溉机械、纺织机械、雕版印刷、计时器、兵工等13个方面的《中国机械工程史料》。在这以后的40年中,不管在怎样困难的条件下,他从未间断过搜集和研究有关资料的工作。特别是新中国成立以后,他建议在清华大学成立中国工程发明史编辑委员会,查阅我国古书籍3000多种,制成各种资料卡片16000多张。他依据这些文献和考古挖掘的最新成就,深入分析研究了我国机械工程方面的发明创造,在许多问题上作出了自己的结论。1961年刘仙洲向中国机械工程学会成立十周年年会提交专著《中国机械工程发明史》第一编。在这部专著中,他系统地总结了我国古代在简单机械的各种原动力及传动机械方面的发明创造,有些项目早于其他国家几百年,甚至一两千年,为人类科学技术史增添了新篇章。其中10多项重大发明创造,如东汉张衡、唐代一行与梁令瓒的水力天文仪,北宋吴德仁的指南车和卢道隆的记里鼓车,元末明初詹希元的五轮沙漏等,已复制成实物,陈列在北京国家博物馆。

在中国机械工程发明史的研究中,刘仙洲有鲜明的爱国主义情怀。他既反对民族自卑,又反对夜郎自大。他主张实事求是,有就是有,无就是无,早就是早,晚就是晚。西方一般认为,机械传动的天文钟是欧洲人在14世纪初创始的。刘仙洲经过长达20年的研究认定,早在公元130年,东汉张衡的水力天文仪就已附有机械性计时器,并据此于1953年编导了一部科教片《钟》。1956年9月,他应邀到意大利出席第八届世界科学史会议。会上,英国剑桥大学教授J.李约瑟在《中国天文钟》的学术报告中说:“通过对一些中世纪中国书籍的考察,我们可以确定在7世纪到10世纪之间,中国已有创造天文钟的悠久传统。”刘仙洲在宣读自己的论文《中国在计时器方面的发明》中指出,公元2世纪,中国在齿轮的实用上已有相当高的水平,可以推断东汉张衡水力天文仪所附的计时器已经采用齿轮系作为传动机构,否则很难得到上述天文钟规律性的运动。李约瑟当场表示相信刘仙洲的这一推断。刘仙洲最后说:“这样一来,中国天文钟的传统,似乎很可能是后来欧洲中世纪天文钟的嫡系祖先。”至于传播过去的时间,他认为“与其说是在鞑靼人统治下的和平时期(即蒙古人统治欧亚时期,亦即元代)和马可波罗时期,还不如说是在十字军(东征)时期。”为了穷尽这个问题的研究,刘仙洲后来又根据有关文献和考古新发现,进行了深入的探索,在1975年9月将上述那篇学术报告重新修订发表,以更加令人信服的材料对这一问题作了进一步明确回答。他确定:张衡是中国创造机械计时器的第一人,比西方约早1000年。

刘仙洲精通现代科学技术机械工程理论,并以此科学地归纳和分析浩繁的史料,提出许多创见。如《三国演义》上,有诸葛亮制造木牛流马之说。曾有不少人以为木牛流马是用木制的牛马,能自动行走。刘仙洲否定了此说。他根据机械原理,指出不会有不继续给予一定动力能连续工作的机械。他根据宋代的几项记载,断定所谓木牛流马就是独轮车。后来他从重庆市博物馆编辑的《四川汉画像砖选集》中,看到了这种独轮车,又从四川渠县两个石阙的浮雕上,见到这种独轮车。1962年,他又在东汉许慎所著的《说文解字》中得到了求证,我国的独轮车在东汉就已出现了。同年,他又查阅了不少文献,包括汉代董永孝亲的故事,刘向《孝子图》等。据此,刘仙洲认为,我国独轮车创始年代更可推到西汉时期,也就是至少已有2000年以上的历史了。

在同时代知名学者中,

较早申请入党

新中国成立后,过去抱定不搞政治的刘仙洲—开始对新中国不大了解,对共产党也没有多少认识,所以当自然科学界代表大会提名他为代表,出席中国人民政治协商会议时,他当场拒绝了;人民政府请他担任教育部副部长时,他也婉辞不就。

随着时间推移,刘仙洲的思想逐渐有了变化。1949年刘仙洲被任命为河北省人民政府委员。1950年,河北省人民政府召开会议,讨论全省河防水利和生产救灾问题。在这次会上,刘仙洲认识到“中国共产党所领导的人民政府和过去的反动政府有本质的不同”。他的思想有了重大变化,开始对共产党产生了很高的信仰。他的心开始向党贴近,积极参加思想改造,彻底清理了三四十年代只想埋头教书、不问政治的思想。他开始振奋起来,如饥似渴地学习马列主义。

1952年,刘仙洲愉快地接受教育部的任命,勇敢地挑起清华大学副校长的担子。他总结过去办学的经验,很快提出了11条治校意见。在校党委的领导下,他与校长蒋南翔配合,使清华大学很快走上健康发展的轨道。

1954年3月,刘仙洲正式向党组织提出入党要求。1955年清华大学党组织根据他几十年的表现,吸收他加入了中国共产党。由于他是同时代知名学者中较早申请入党的,不但本校的许多教师,而且外校的不少学者、教授也列席了支部大会。蒋南翔校长在讨论他入党问题的支部大会上说,刘仙洲解放以来的迅速进步,正是表现在他能克服长期存在的单纯业务观点,接受马克思列宁主义和共产党的领导,以至毅然申请入党,决心把自己的希望和命运同党的事业联系在一起。他的入党再一次表明,为人民创造幸福生活,为青年开拓远大前程的伟大的共产党,是先进的爱国的科学家在政治上的光荣归宿。刘仙洲在会上诚挚地说明了自己思想进步过程和入党动机。后来他的讲话发表在《人民日报》(1955年12月4日)上,题目是《我为什么加入中国共产党》,在知识界产生了很大影响。

(责任编辑#8195;谢文雄)