讨袁“护国军”定名之由来

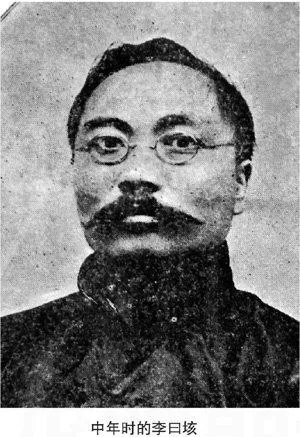

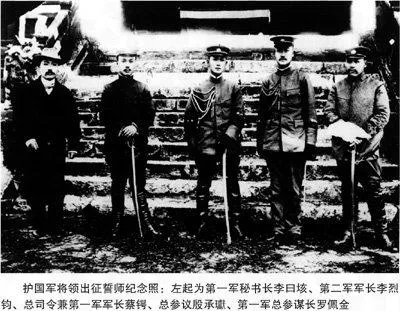

中国近代史上,曾将12月25日定为“云南拥护共和纪念日”,纪念1915年是日云南率全国之先首举义旗,反对帝制,拥护共和,誓师讨袁。但讨袁之师定名为“护国军”的由来,几十年来曾有种种不同的说法。事实上,“护国军”之定名是由护国军第一军秘书长李曰垓(云南腾冲人,是李生萱 即艾思奇之父)提出,由护国军总司令蔡锷等赞同采纳而来。

讨袁首义和“护国军”定名

袁世凯欲复辟帝制而自图之心早已有之,攫取临时大总统职位后,在其迁都北京、暗杀宋教仁、镇压二次革命、公然解散国会、更换各省大吏安置其心腹等一系列政治事件中,不轨之谋日渐明显。1915年4月,袁世凯以国防为由召开会议,实即筹备帝制。8月,袁授意杨度等人正式成立筹安会,劝进其称帝,改年号为洪宪,设筹备大典处。

此时滇中拥护共和反对帝制的军政人员,三五成群组成若干秘密小组,日夜筹议反袁。李曰垓与黄毓成、赵又新在一个小组,公推黄为代表秘询唐继尧。时唐为云南将军督理云南军务,因所居地位持重不答。其他小组也在力促唐表明态度。迫于各方形势,10月下旬,唐在将军府(即原云南都督府)所在地昆明五华山召集会议商讨。到会者甚众,袁世凯派驻云南监视的代表李南彬亦到场。会议开始,唐继尧请众人发言,会场气氛极为紧张。李曰垓起立发言:“赞成共和赞成帝制,三言两语即可决定,时至今日,无复讨论余地,请付表决。”大家齐声附和,都赞成共和,议遂决。此即所谓云南反对帝制、赞成共和的“国体投票”。

会后,李曰垓、罗佩金、顾品珍、吕天民、董鸿勋等碰面聚议,才知各有秘密小组。为敦促唐继尧最后表明态度,他们综合各组意见,由董鸿勋面见唐,扬言如不立即讨袁,则先解决云南局面。唐知反袁为人心所向,于10月底同意反袁起义。

反袁既定,各种准备工作秘密地进行。12月中旬,在北京政府任全国经界局督办的蔡锷以到天津治病为借口出京,躲过袁世凯监控,绕道日本来滇,路经香港时与唐继尧派去联系的刘云峰在李根源处见面后,知道云南已决定起义反袁,随即起程经河内于12月20日抵达昆明,刘云峰、殷承瓛、戴戡等同行。此前,李烈钧、熊克武、但懋辛等也已到达。唐继尧、蔡锷等即商举义具体事宜。22日,来滇诸革命同志和滇军政要人歃血盟誓。按决定,23日先以开武将军督理云南军务唐继尧、云南巡按使任可澄署名发出“致电袁世凯请撤消帝制之漾电”,请将杨度等人按内乱罪明正典刑,重申拥护共和誓言。限24小时答复,否则武力解决。并由唐继尧、任可澄、蔡锷、刘显世、李烈钧、戴戡联名发出“通告全国共同劝告(袁)之漾电”,呼吁各省拥护共和。25日,袁无复电,上述唐蔡等九人发出世传有名之“有电”,即“通告全国宣布独立请同申义举之有电”,申明用兵万不得已,誓永除帝制,讨袁保共和。事后定25日为云南拥护共和纪念日,每届纪念。

在此之前,唐继尧已先后派出两个营为先头部队,以剿匪为名,赴滇边境预做准备。其时部队仍沿用滇军固有编制,李曰垓认为由于“事初起,仓促调发,尚无名义”,“然名义不定,内不足以明系统,外不足以正视听”。为了出师立名,蔡锷援引永乐靖难的例子,主张用“讨逆”或“讨贼”。但李曰垓不同意,说“欧战初期,欧人无暇东顾,日本大隈内阁正以二十一条约恫吓我国。袁遣使去日本,俨然以石敬瑭自居,日本也想利用袁贼为刘豫、张邦昌之流。拿破仑称帝,共和亡而国未亡,袁氏称帝,恐共和亡而国亦亡。讨袁关系国家存亡,已非一般叛逆可比,而是护卫国家之举,应以‘护国’立名”。蔡锷等均赞同,“护国”之名遂定,并命先出发赴川在滇边境途中的步一团、步七团改用护国军名及建制(军—梯团—支队—营)。

这就是护国军名称之由来,由李曰垓提议,蔡锷拍板决定,全国各地随之响应。“护国”之名从此载入史册。

对此,知之者亦肯定。云南著名藏书家、文献学家方树梅曾写道:李曰垓“主以护国之名,蔡公韪之乃改名护国军,护国之名自先生定”。曾任唐继尧都督府、将军府秘书,后在唐幕府编护国档案的王璨惕山也写道:“云南宣布独立蔡帅师入川,君任秘书长,所谓护国名自君定也。”文中的“先生”和“君”均指李曰垓。护国军第一梯团长刘云峰在护国军纪要中亦写道:议决宣布独立同申义举,蔡公出征为总司令,唐公留守为都督,定义军名称为讨逆军。“李君曰垓谓,袁氏既以日本为背景,袁若失败,牵连到对日战争亦未可知,改讨逆军为护国军。”

云南护国首义前后所发通告多由李曰垓撰写。现在台湾、20世纪30年代曾任李曰垓秘书的沈径瞻先生在《追忆一位被遗忘的长者——腾冲李曰垓先生》一文中写道:“子鬯先生于护国之义,自始即受邀出席唐公蓂赓召开之最高机密会议,参与赞谋。并出任云南护国军第一军蔡总司令官松坡之秘书长,帷幕筹策,军务繁劳。云南独立后,有关宣告独立之通电,敦促各省举义之通电,声讨袁逆及檄告其罪状之通电,致华侨特述举义情形之通电,致驻外国各公使支持举义之通电,致驻华各外国使领馆之通电,以及各种对内对外之通电及文告等,多出自子鬯先生之手笔,词锋犀利,大义凛然,发聩振聋,四方响应。书生报国,功不可没。”李曰垓第三子李生葂生前就曾多次向笔者谈及,后人称为护国军出师的讨袁檄文为李曰垓主笔。该文文辞犀利,气势宏大,似江河奔腾,巨浪排空。历数袁不仁、不义、不礼、不智、不信、不让的种种罪状十九条。其中“昆仑山下,谁非黄帝子孙?逐鹿中原,会洗蚩尤兵甲”的名句,为天下传诵。

方树梅先生评价李曰垓“性刚直,负才智,不为人俯仰。诗文戛戛,独造得山川雄奇。所作军国书檄,笔挟风霜,见者莫不畏服”。1916年3月27日《时事新报》在《滇中人物小志》中介绍李曰垓:“四年以来,唐蔡二公重要文电皆出李手。讨袁兴师,所为文尤悲壮苍凉,读者无不感动,人比之陈琳之檄,出师之表焉。此次起义,曰垓与罗佩金、黄毓成谋最力。独立之后,唐蔡等诸公请曰垓任民政长,曰垓坚辞,请从军,任护第一军秘书长。曰垓性极机敏,遇事当机立断,说者谓房谋杜断,李盖以一身兼之也。”

李曰垓在护国战争中以掷地有声的言辞和文章而名垂青史,章太炎先生也因此称誉李曰垓为“天南一支笔”。

护国军总司令部成立后,蔡锷任总司令兼第一军军长,李曰垓任秘书长,随军入川作战,始终参与军中的重要决策,军中重要函电书檄大多出自李曰垓之手。保存至今的部分《护国之役总司令部命令钞》(又称《护国军总司令部作战命令》)手稿可窥一斑。不过,十分遗憾的是,大部分手稿焚毁于“文化大革命”期间。

值得一提的是,护国军出师时,当时年轻的朱德在护国军第一军第一梯团(相当于旅)任第三支队长。

故人对不准确说法的指正

护国讨袁首义之后,社会上曾出现过护国军定名种种不同说法:一说为孙中山所定,另为蔡锷在北京居所护国寺召集反袁会议所定,再为举义者在昆明护国寺开会而得名。针对这些不准确的说法,一些亲历者如王璨惕山就曾指出:“每届纪念,言人人殊,是非混乱,事实模糊。今不正确之记述,以伪乱真,后将何以传信?”

关于“护国”由来的种种事实模糊的记述,几十年前有之,而今依然有之。其中,一般欠少史实的文章,或流传不广,影响不大,也就罢了。但某些电视剧,乃至为后人查询工具的某词典编委会在编辑“护国”条目时亦采用了不准确的说法。在此,仅摘几段故人驳斥不准确说法的文章,以为徵信后世。

1916年,吕天民就在《护国举义实录》中写道:“及云南起义,用护国军名,遂为独立各省所承认。而无识者妄相推测,乃谓蔡君锷居北京护国寺被袁搜检,因用此名,谓蔡君假公义以报私仇,真不值识者一笑也。”

1928年,李曰垓在所著《客问》中述及护国始末时写道:“护国军之命名,意在此,吾当时实发此议,松坡(蔡锷)遽赞成之,其后一国风靡,各处皆有护国军,一时如火如荼。”

1954年,王璨惕山写道:“吾滇护国之役,不特有记载有异,即个人之言论亦多失误。今见各报所载,有唐继尧(蓂赓)致孙总理函及蔡松坡来往函。余前在唐幕府,编护国文史档案中,从未见过。当帝制议起,总理(孙中山)尚在国外,唐未曾通信。至蔡在京已严受监视,横被检查,岂能明白通函不赞成袁。唐亦能复函,公然非议帝制,致陷蔡于危险。不待智者,自能辨之。盖拥护共和,反对帝制,声讨袁氏,蔡到滇时始同谋决定。”“足见报载各函,全属子虚乌有,出于捏造。护国至今仅二十九年,即是非颠倒,以此信函传之后世,何以徵信矣。”

上世纪80年代,李生葂写道:“迄今社会上流传两种无稽说法,一种说蔡锷在北京护国寺召集讨袁会议乃以会址定名,此说甚悖情理。蔡在京受极为严密监视,而且护国起决定作用的将领都在昆明,此会如何召开?云南决定讨袁,是蔡锷出北京假道日本来滇至香港时,在李根源处刘云峰告诉他的,可见蔡锷在京未开什么会议。另一种说法是蔡在昆明护国寺召集会议,因此定名。此说更属无稽。护国义举,全省上下一致拥护,堂而皇之,开会地点有五华山都督府,何必跑去寺庙开会,而且昆明根本就没有护国寺。护国历次会议都是在五华山召开,这是有案可查的。更有甚者,某大辞典编委会编辑近代‘护国条目’竟不加调查,采用此说,令人诧异。我自幼常听父辈讲护国史实,记忆深刻。”

“潮流不可违,

武力不可持,人民不可欺”

1927年,唐继尧下台,5月病故。次年滇政归龙云。之前,当唐继尧在势盛之时,他的属僚说“共和”是唐一手“再造”, 把护国的胜利果实,全挂在唐一人的功劳簿上,在昆明近日公园竖起唐公铜像。把唐与云南人民等同起来,说否定唐就是否定云南人民的功劳。对护国,舆论文章常史实混乱,是非不明。1928年李曰垓在大病恢复中从沪回到昆明,常有客前去探望,询问护国始末及感想,应友人之邀和报社之请,李曰垓为存护国军之本末使不终泯,郑重载笔以问答形式对云南护国讨袁史实,作《客问》一篇,以客观态度记述护国运动之发动、定名和入川作战过程,实事求是分析当时局势,并有尖锐评论,具有很高史料价值。李曰垓在文章开头写道,护国讨袁“枪如骤雨血肉狼藉中蓐食露宿生死共命之人零落殆尽”,今言之,“若夫徵文考实郑重载笔以存护国军之本末使不终泯此后死之大任”。全文分序言、护国之定名、护国运动之发端、护国军用兵之方略、战事经过之概况、护国一役之得失、护国运动之批判、今日之感想、结语等九个部分进行了回顾和分析。文中讲述蔡锷来滇前,云南军民已经自主发动反袁活动。记述了护国战争中云南人民的沉重负担与无私奉献,“征调频繁,供应无已,死亡转徙,十室九空,竭云南之力,以纾国难”。他总结护国战争的教训,得出“潮流不可违,武力不可持,人民不可欺”的结论,并说“袁氏如不失人心,则护国军亦无能为役,此则不易之论也”。说明人心向背是战争胜负的主要原因。历史潮流浩浩荡荡,顺之者昌,逆之者亡,不管有多少风云变幻,不管有多少迂回曲折,历史发展的前进方向总是无可逆转的!

(本文作者均系李曰垓之孙)

(责任编辑#8195;文世芳 )`