国色朝酣酒.天香夜染衣

The establishment of “Peony Culturology” and research on peony culture phenomena and manifestations contribute to flourish of peony culture, and benefit peoplesspiritual life, which has special practical significance and value in the context of promote large-scale cultural development and prosperity.

牡丹,群芳之冠。

1959年,周总理在洛阳说:牡丹花“是我们中华民族兴旺发达、美好幸福的象征。”2005年4月16日,中共中央总书记胡锦涛会见中国国民党荣誉主席连战时,中间摆放盛开的牡丹,这是精心安排的。

牡丹文化发萌于三千年前,盛于唐代。牡丹与一般花卉不同之处甚多,其中很重要的一点就是它所含蕴的民族文化的质素特别浓郁。如果说“文化是我们的指纹”,牡丹就是中国的指纹。它以其花绰约多姿、艳冠众芳,其史源远流长、博大深邃,其意折射华夏审美人格与心灵世界而魅力独具,并且产生了世界性影响,从而在文化史上具有不可忽略的重要地位。牡丹的民众接受度高,发展前景宽广,建立“牡丹文化学”,研究牡丹文化现象及表现形式,有助于牡丹文化的发扬光大,有惠于百姓精神生活,在今天推动文化大繁荣大发展背景下具有特别的现实意义和价值。

唐天宝三年(公元744年),唐玄宗与杨贵妃在沉香亭前赏牡丹,李白奉命写下《清平调》三首。句中“名花”指牡丹,“倾国”指杨贵妃,“君王”指唐玄宗,即在社会最高层面上对牡丹作出至尊定位。唐文宗赏牡丹,问程修已曰:“今京邑传唱牡丹花诗,谁为首出?”程修已对曰:“臣尝闻公卿间多吟赏中书舍人李正封诗,曰:‘国色朝酣酒,天香夜染衣。”牡丹“国色天香”的美誉由此传流传至今。

牡丹,别称鼠姑、鹿韭、白术、百两金、木芍药。古代牡丹、芍药,统称芍药,《诗经》“伊其相谑,赠之以芍药”句中的芍药即牡丹。牡丹原产我国,其根皮即中药“丹皮”,载入《神农本草经》;也有的地方牡丹是“与荆棘无异,人皆取以为薪。”

牡丹作为观赏植物始自南北朝时期。东晋谢灵运记载:“永嘉竹间水际多牡丹。”唐韦绚《刘宾客嘉话录》:“北齐(550—577)杨子华画牡丹”。隋代栽培已具规模,《海记》:“隋帝辟地二百里为西苑,诏天下进花卉。易州进二十箱牡丹……。”唐牡丹栽培中心在长安,北宋移至洛阳,南宋天彭独领风骚,明代亳州擅场,入清曹州饮誉海内,如今遍及祖国大地。

花农勤劳,牡丹出新。或以药壅培,或批红判白接木,为与造化争妙!

牡丹迅速进化也惊动了英国生物学家查理·达尔文,并写进了《物种起源》。如今,全国牡丹的品种已有500多种,仪态万方,色彩有九大系列,花型有十大类型。

牡丹在世界亦蔚成大观。唐代传入日本,称之为“唐狮子”,1656年传入荷兰,1787年传入英国,1883年传入法国,1820年传入美国。如今,已有20多国家栽种,奇技幻变,新品时出,并形成各自的体系。近年引进国外名种不下数十种,又为中国牡丹增添异彩。

谷雨三朝牡丹盛开,观赏牡丹自唐代起,上自帝王将相,下至里巷小民,倾城而动。赏花、买花、赠花、贡花、赋诗,成为一种风俗。如今大江南北都有牡丹节,即使在西藏的扎贡沟也办起黄牡丹节。

牡丹乃“国色天香,秀韵多姿”,历代文人、骚客、画师、大匠都对牡丹情有独钟,牡丹入诗入画,代有名家杰作,脍炙人口。诗,在中华历史上所居地位与所起作用非一般体式形制能够媲美,汉民族语文独特的“诗意”、“诗境”,不易尽解,为别的国度地域望尘莫及。检视浩瀚卷轶,寄情于牡丹,咏诗作赋,不可胜数,牡丹成了特有的情感载体。或欣悦,或悲愤,或励志,或忧国,牡丹被拟人化、人格化了,展现出丰富多彩的精神世界。《事物纪原》:“武后诏游后苑,百花俱开,牡丹独迟,遂贬于洛阳。故洛阳牡丹冠天下。是不特芳姿艳质足压群葩,而劲骨刚心,尤高出万卉。安得以富贵一语概之。”唐宋诗人王维、李白、韩愈、刘禹锡、白居易、李商隐,宋代诗人欧阳修、范仲淹、司马光、梅尧臣、王安石、苏轼、陆游、辛弃疾等,以及现代康有为、柳亚子、张大千、赵朴初等,都有歌咏牡丹的佳作存世,诸般意趣,已然成为璀璨中华文明最生动、最精彩的重要组成部分。

历史上人们为牡丹的培育所作出的杰出贡献,同样也是精诚所至。欧阳修(1007-1072),“在洛阳四见春”而著《洛阳牡丹记》。周师厚于神宗熙宁三月路过洛阳,“精蓝名圃,赏及牡丹”写成《洛阳牡丹谱》。爱国诗人陆游携家在蜀任职六年著《天彭牡丹谱》,此外,宋苏轼《牡丹记叙》、张邦基《陈州牡丹记》、李廌《洛阳名园记》、元姚遂《序牡丹》,明高濂《牡丹花谱》、王象晋《群芳谱》、薛凤翔《亳州牡丹史》,清汪灏《广群芳谱》余鹏年著有《曹州牡丹谱》、愚叟丘璩《牡丹荣辱志》等。此外,清蒲龄小说《葛巾》,塑造了葛巾和玉版两位善良淑慧的牡丹仙女。戏曲《牡丹亭》、《梁山伯与祝英台》、《西厢记》等,都将牡丹用于爱情故事。

雍正款 粉彩牡丹纹盘口瓶

顺冶 青花花鸟纹大盖罐

釉下彩牡丹纹罐 汤兆基

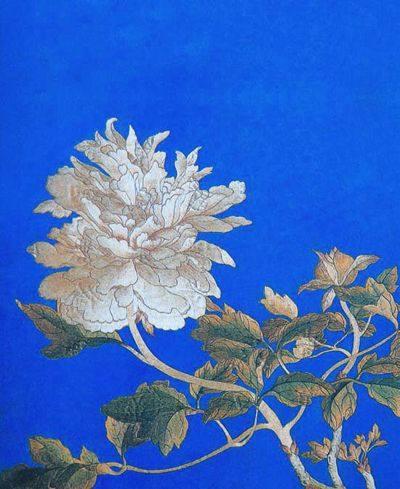

牡丹自北齐入画,很快便成为中国花鸟画的重要题材。唐张彦远《历代名画记》:“宝应于寺……北下方西塔院下,边鸾画牡丹。”宋开牡丹画流派。《宣和画谱》:载有御府所藏边鸾《牡丹图》、《牡丹白鹇图》、《孔雀牡丹图》等。宋郭若虚《图画见闻志》:“梁相国兢,善画牡丹。幼年从学,因睹学舍前槛中牡丹盛开,乃命笔仿之,不浃旬,夺真矣。”《宣和画谱》记载,藏于御府牡丹轴《牡丹鹁鸽图》等二十一幅,徐熙画牡丹、芍药也有五十幅。

宋翰林画院画家黄筌,双勾上彩法;布衣画家徐熙创“落墨法”,即“落墨以写枝叶蕊萼,然后敷色”。由此开后世流派之先河。元代,钱选画牡丹工致谨严,华丽雍容;王渊则用双勾画花点簇作叶,以墨代彩,雅致沉浑。明代画牡丹更成风气,吴门文人画派以水墨绘画成就尤为杰出,沈石田沉雄浑厚,唐伯虎清新高迈,文徵明飘逸隽秀。后辈陈白阳、周之冕的水墨牡丹,较其前辈更显豪迈爽朗,痛快淋漓。清初,八大、石涛、扬州画派诸画家,色彩清丽,粗放奇肆;而恽寿平则以没骨法独创风格,精工而不巧饰;至海上画派开创,赵之谦、任伯年、吴昌硕等喜用西洋红写意,古艳中充满新趣;近代齐白石、张大千、于非廌等也都是善画牡丹的大师。

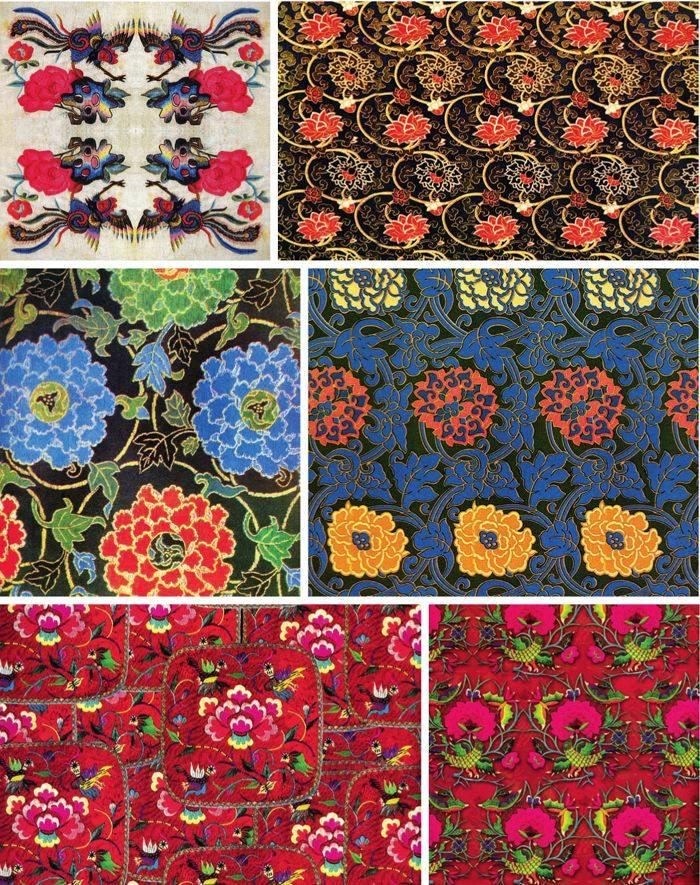

牡丹在传统工艺美术上的运用更值得大书特书。

中国向有“瓷国”之称,瓷器与国同名,国瓷因此增辉。瓷器特定材质也造就了粲彩的牡丹形象与时俱进的出新。唐代,南方青瓷和北方白瓷日臻成熟,形成“南青北白”局面,从此不同时期、不同瓷窑、不同工艺,几乎无一不有牡丹的呈现。

宋代五大官窑中,哥窑有牡丹花式盘、洗,南宋杭州官窑有牡丹花式洗、杯,民窑中的北方耀州窑、磁州窑等,南方龙泉窑,吉州窑、景德镇影青瓷等,牡丹纹饰更多也更有特色。耀州窑牡丹刀刻造型,直刀勾刻轮廓,斜刀减地托形,俗称“半刀泥”,有“巧如范金,精比琢玉”之誉。磁州窑牡丹彩绘造型,白地绘黑花,笔法生动,线、线、面的巧妙组合,不拘形似,富有泼辣豪放浪漫色彩。南宋龙泉窑牡丹纹饰多为模印贴塑,在釉层肥厚而又失透的情况下,采取胎土模压塑花法制成的牡丹肥厚浑朴。南宋吉州窑牡丹纹饰为白地铁锈色绘画,用笔简洁,故称“一笔点画”法。此时,少数民族生产的瓷器也多牡丹纹饰,西夏瓷尤为突出。西夏(1038—1227)由党项族建立的地方割据政权,刻剔牡丹纹,占此种瓷器的80%以上,为天斧凿石,肆意强悍之一类。元代青花瓷成就最大。自现存的元代早期塔式盖瓶起,“缠枝牡丹”一直是元青花的主要图案之一。明清各种新工艺瓷器叠出,釉上单彩、双彩、三彩、五彩、素三彩、斗彩、珐琅彩、粉彩,匀见牡丹纹饰,丽斗艳,精美绝伦。康熙珐琅彩瓷器为宫廷秘玩,器物多为盘、杯、盒、瓶等小件,至今传世不到50件,而其中牡丹纹占60%以上,花色白、黄、红、紫、粉色、墨紫、绿,各色具备,形象突出,呈顶天立地格局。顺治、康熙年间青花瓷牡丹纹造型瓣片上密下疏,花头密叠,似动物犄角一对突出,故有“犄角牡丹”之称,造型源于牡丹楼子、台阁复瓣型花型。粉彩瓷增添“洋彩”后,绘画牡丹色彩多样,层次丰富,拟中国画工笔描绘,最为绚艳夺目。又如,光绪三十四年“秋操纪念杯”,彩绘牡丹的花形与器形融为一体,别开新面。

元代牡丹纹饰青花瓷已远销海湾诸国,明末清初更有大量中国瓷器通过海运途经进入欧洲,从1602—1682的八十年中,荷兰印度洋公司购买中国瓷器达1010万件,其中有多种牡丹纹饰的瓷器,就连显赫家族、军团、公司、团体的纹章瓷也用上了牡丹纹。

材质不同工艺美术更是万态殊芳。唐代牡丹纹茶色地对羊锦、辽代牡丹纹花地砖、宋代牡丹缠枝纹铜镜、男女喜戴的用通草、金玉、玳瑁制成的牡丹花帽、绛色牡丹纹三经绞廌纹花罗、元代牡丹纹金锦、明代黄花梨牡丹花瓶纹靠背官帽椅、明代剔刻红牡丹纹漆盘、清竹刻牡丹纹笔筒、匏制牡丹纹虫具、牙雕牡丹纹五联台屏等等,广泛应用于染织、编结、刺绣、漆器、金属、雕塑等大类工艺;技艺包括雕、塑、刻、铸、绘、刺、织、编、剪,各种工艺。

工艺美术大量使用的牡丹纹饰,是传统图案宝库重要的组成部分。其寓意都为吉祥,借牡丹或牡丹与它物组合,以“假托”、“转喻”、“谐音”的形象来传情表意。如耄耋富贵:牡丹、猫、蝶组成的图案。耄为七十岁,耋为八十岁。耄耋也泛指七、八、九十岁的老人。“猫”与“耄”,“蝶”与“耋”同音。富贵寿考:牡丹、寿石或青松组成的图案,寓意富贵长寿。寿考,犹言高寿。朱熹《集传》:“文王九十七乃终,故言寿考。”功名富贵:牡丹、公鸡组成的图案,“公”与“功”同音,鸡为鸣,“鸣”与“名”同音。凤穿牡丹:牡丹、凤凰组成图案,寓意象征美好、光明、幸福。白头富贵:牡丹、白头翁组成图案,象征“白头到老”,新婚祝辞。

变形牡丹纹构成固定样式有宝相花和团花。宝相花,又称“宝仙花”、“宝花花”。始于隋唐时期,相传它是一种寓有“宝”、“仙”之意的装饰图案。纹饰构成一般以牡丹、莲花为主体。花蕊和花瓣基部圆珠排列,象闪闪发光的宝珠,故名“宝相花”。团花,纹样呈圆形,亦称“皮球花”。由牡丹等吉祥花卉组成,或四周呈放射状,或旋转式。大团花和小团花并列应用时,称“双球花”。

在国际上,日本对牡丹纹饰的应用也并不逊色,有的地方甚至有过之而无不及,这也必须引起我们的关注和学习。

牡丹图案纹饰的广泛应用,通过工艺美术艺术审美和日常实用两大渠道随各类器物走进千家万户,与大众及其生活方式建构起最为密切的关系,本身也对牡丹文化作了最大程度的普及。

牡丹文化历经一千五百余年积淀而博大精深。牡丹文化体现的是普适的审美价值,体现的是民族的风骨神韵,在物质变精神和精神变物质的一个个飞跃中,不断引向纵深推进。

“牡丹文化学”涉及植物、园艺、药物、旅游、文学、美术等多个门类,需要跨学科地梳理、整合其研究对象和研究领域,就如同“红学”经过二百年发展,已分为曹学、版本学、探佚学、脂学等一样,“牡丹文化学”亦然。既成“学”,必有多个不同的但却互相延伸并连接在一起具有内在逻辑联系的知识单元和理论模块组成,既成“学”,它应当回答包括着牡丹文化的形成、发展、传承、应用在内的全部问题。“牡丹文化学”作为一门学说的构建,需要众多专家学者的共同参与,需要较长时间的生成积累。在举国打造文化“软实力”的背景下,基于牡丹文化现象的探究和牡丹文化价值的确立,以文化自觉和文化自信,通过文化反思和文化寻根,对牡丹进行文化解读与文化阐释,进而建构“牡丹文化学”,不失为一项极具现实意义的文化建设工程。可喜的是:已见的牡丹图册等多配诗文,足证文化的含量,有志于研究牡丹文化的学者也日渐多了起来,并且迭有真知灼见,如路成文的《咏物文学与时代精神之关系研究——以唐宋牡丹审美文化与文学为个案》等,给人以许多启迪,这是“牡丹文化学”建立的良好基础。