市场位置与环境问题:以清朝台湾野生鹿减少为例

陈海龙

摘 要:市场的位置对环境有很大的影响,台湾原住民因为和鹿有着密切的共生和谐状态,其对鹿的捕捉不会造成毁灭性的伤害。但是岛外市场的存在,使台湾岛内鹿的输出成为追逐经济利益的一个方式,刺激了滥捕的发生,原住民的生活也随之发生变化。对于环境破坏的人文因素分析一定要引入主体行为的地理位置,否则就会发生学者“研究的负外部性”问题。

关键词:市场位置;环境;野生鹿资源;台湾

中图分类号:Q988

文献标识码:A

文章编号:1674-621X(2012)01-0018-06

明清时期台湾地区曾有大量的野生鹿资源,但随着1956年台湾岛最后一头鹿的消失而绝迹了。后来不得不从岛外引进了鹿种进行繁殖。因而对台湾野生鹿消失成因的探讨成为了关注的焦点。有学者认为台湾原住民的直接捕猎导致了鹿的急剧消失[1],但笔者认为这有失偏颇,参与捕猎的民众以及鹿产品的消费者不仅仅是台湾原住民群体。也有学者认为:市场的刺激造成人类为追求经济利益而过度捕杀,人类为了生存而开垦土地,从而导致了鹿的消失[2]。这种观点,虽说有其合理性但考虑市场所处的地理位置,发现其中还有进一步分析的余地。台湾岛鹿产品并不仅仅限于台湾岛内使用,还大量向岛外输出。台湾原住民和鹿的关系以及岛外使用者和鹿的关系形成了对比。这就使得用“人类”一词来作为人文因素的主体是不充分的。

本文采用台湾原住民所处位置和鹿的关系,与岛外人员与鹿的关系作为对照,来揭示这个问题的答案。本文的逻辑是:首先是台湾原住民和鹿关系的认定,通过鹿在台湾原住民生活中的作用以及原住民对他族捕鹿的态度来分析;其次对台湾原住民捕猎方式的分析,原住民该不该对鹿消失担负历史责任;最后是引入市场的地理位置来分析鹿的消失。请方家批评指正。

一、原住民和鹿的关系

(一)鹿与台湾原住民的生活

台湾原住民和鹿的关系非常的密切,社会生活各方面都有鹿的影子,周鸣鸿的《鹿在台湾》 [3]描述了台湾原住民众利用鹿的众多方式,他自己说这只是“略志”。今姑且就具体利用方式做一个概括论说:鹿角矛、鹿皮棺、鹿血漆、鹿脂膏、鹿角钗、鹿皮鞋、烟筒袋等、咒器、鹿角梳、鹿皮衣、鹿皮席、鹿皮雨衣、鹿皮褥、鹿角冠、鹿尾胫饰、礼品、贡货、滋补品。这些方式当中,有原住民一直所使用的方式,也有在外界的刺激下,所形成的新的使用方法。比如,贡货,荷兰占据台湾时,逼迫台湾原住民缴纳鹿皮作为赋税。台湾原住民还用各种鹿产品与大陆民众进行交换以获得所需的生活用品。食物是人维持生命的基础,在历史上,台湾原居民食鹿的记载常见于明末《东番记》记载:

冬,鹿群出,则约百十人即之,穷追既及,合围衷之,镖发命中,获若丘陵,社社无不饱鹿者[4]。

对陈第所见到的台湾原住民来说,鹿是其食物来源之一。即使到了荷据时代、郑成功光复台湾以及后来清朝控制台湾,鹿成为原住民的食物是一种常态。《台海使槎录》记载:

内山之番,不拘月日,捕鹿为常;平埔诸社,至此烧埔入山,捕捉獐鹿,剥取鹿皮,煎角为胶、渍肉为脯,及鹿茸筋舌等物,交付贌社,运赴郡中,鬻以完饷。①(①(清)黄叔璥撰:《台海使槎录》,《台湾文献丛刊》第4种卷3。)

《小琉球漫志》也说:“番以射猎为生,名曰出草。”②(②(清)朱仕玠撰:《小琉球漫志》,《台湾文献丛刊》第3种卷8《海东賸语》下。)《治台必告录》亦说:“水沙连各社生番,向以抽藤、吊鹿为生,不谙耕耨。”③(③(清)丁曰健著:《治台必告录》,《台湾文献丛刊》第17种卷3《奏开番地疏》。)捕鹿为生,虽不能说原住民完全以捕猎鹿作为生存之需,但是可以说明捕鹿在原住民生活的重要地位,完全可以说鹿是台湾原住民的食物之源。

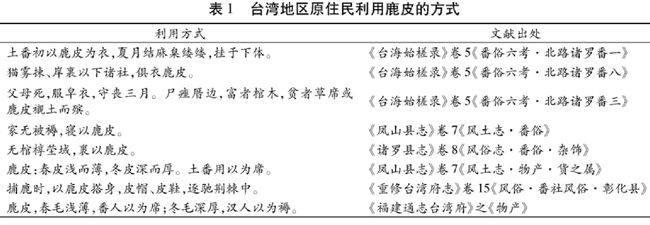

除此之外,鹿皮还是台湾原住民的服饰材料之一。这样的记载不绝于书,请见表1。

不仅如此,鹿还作为文化要素嵌入到台湾原住民的社会生活中,台湾原住民的歌曲对这一反映就是一个普遍的形式。在留下来的众多原住民的民歌中,涉及最多的动物就是鹿,如《重修台湾府志》载《新港社别妇歌》:

马无艾几唎,唷无晃米,加麻无知各交。麻各巴圭里文兰弥劳,查美狡呵呵孛沉沉唷无晃米;奚如直落圭哩其文兰,查下力柔下麻勾。④(④(清)范咸等纂修:《重修台湾府志》,《台湾文献丛刊》第105种卷16《风俗·番曲·新港社别妇歌》。)

翻译成汉文的意思是:“我爱汝美貌,不能忘,时时想念。我今去捕鹿,心中辗转愈不能忘;待捕得鹿,回来便相赠。”关于鹿的番歌绝不止这一首,这里仅列一例以示说明。作为生活来源之一的鹿,也成为台湾原住民文化的一种素材,这种素材的形成必定和鹿是原住民生活中的重要部分相┕亓。

(二)台湾原住民捕鹿行为的排他性

台湾原住民有自己的鹿场,鹿是直接从自然环境中捕猎获取。在光绪26年(1900年)撰写的《台湾三字经》时说:“鹿与獐,生山里;少饲养,自栖止。”⑤(⑤(清)王石鹏撰:《台湾三字经》,《台湾文献丛刊》第162种。)可见台湾原住民饲养鹿的行为是较少发生的。既然是从自然的环境中获取,就涉及到了台湾原住民对捕猎的态度。人对物的态度,既可以从一直拥有时的态度来看待,也可以从即将失去时的态度来看待。那么面对别人前来捕鹿时,台湾原住民表现出什么样的态度呢?史载:

汉人有私往场中捕鹿者,被获,用竹杆将两手平缚,鸣官究治,谓为误饷;相识者,面或不言,暗伏镖箭以射之。若雉兔,则不禁也。⑥(⑥(清)黄叔璥:《台海使槎录》,《台湾文献丛刊》第4种卷8《番俗杂记·捕鹿》。)

对不认识的汉人私自前往鹿场捕鹿,一旦被台湾原住民发现,就交官处理,缘由是误饷,导致台湾原住民不能按时纳饷。即使是认识的人,台湾原住民也会暗中用弓箭射杀此人。台湾原住民对鹿的重视可见一斑,捕鹿就是触犯原住民的利益。高其倬上奏时也说:

番人焚杀一节,此事情节中有数种:一则开垦之民侵入番界及抽藤吊鹿,故为番人所杀[5]。

汉人越过界限前往台湾原住民鹿场捕鹿,成为其所说的番人凶杀案的缘由之一。文献资料中还有很多这样的案例,《清代台湾大租调查书》中记载乾隆25年(1760年)的案例:

自招之后,埔交垦耕为业,永供额租。佃要将业出退,亦任查明诚实之人承退供租,但不得越界抽藤吊鹿,窝匪奸盗,赌博行凶,私宰拖租等项;如有违犯,听垦户会同庄佃鸣逐出庄;再有越界抽藤吊鹿,致有不测,不干垦户之事。务宜遵守理法,安居乐业,共享升平之福,深相幸矣!立招佃单付执永照。

在众多禁止的行为中,有抽藤吊鹿一项。《清代台湾大租调查书》还记载乾隆38年(1773年)禁止垦民越界抽藤吊鹿的案例。《宫中档奏折中台湾原住民史料》中记载了雍正年间的一些案例,在给《巡视台湾工科掌印给事中臣奚德慎巡视台湾兼理学政兵科掌印给事中高山谨奏为据实奏闻事》的朱批中说:

谕旨第一妙策钦此。钦遵照会该道转行所属,一体遵照在案。今台湾道刘藩长藐视功令,故违定例藉,采办军工船料名色标发谕单……闻所用盐布等物交结番众以借路径,而狡猾通事刘琦黄炳匠头詹福生等利欲熏心,许而不与,更倚藉公差抽藤吊鹿,肆行骚扰,致番忿恨,积成杀机,是以锯匠陈勋等八人出界,到力力溪地方,陈勋被番杀死,余众逃回……①(①《宫中档奏折中台湾原住民史料》雍正九年二月初二日《奏报台湾地方事务(汉番立界)折》,《中研院民族所数位典藏》http://ianthro.tw/~pingpu/library/fulltext/npmdatabase/)

雍正年间,进入台湾原住民的生活区内“抽藤吊鹿”,同样是非常容易导致冲突的发生。在本文的案例中,不是民众而是通事等借公差的名义前去抽藤吊鹿,激起台湾原住民的愤怒,最终导致惨案的发生。

台湾原住民对汉人越界捕鹿行为持排他性的态度,那么台湾原住民之间的关系怎么样?刘其伟认为各个番族都有自己的猎场,彼此不得侵犯[5]。史密在《筹办番地议》中非常明确的说:

内山番社从无结党相攻,即彼此成仇,亦止吊鹿、抽藤触遇斗杀,更不报仇,再遇再斗而已②(②(清)丁曰健著:《治台必告录》,《台湾文献丛刊》第17种卷3《筹办番地议》。)

台湾原住民之间的仇恨也多是来自抽藤吊鹿,这也就是说台湾原住民之间也会因为鹿的利益导致冲突的发生。据此可以得出一个推论:台湾原住民对捕鹿具有排他性,不允许他人前往自己所属鹿场捕捉。换言之,鹿场各有所属,不仅是汉人,还是其他台湾原住民都不得损害其私有├益。

很有意思的是,在同一块鹿场中,如果捕捉的是鸟类和兔子,则不禁止他人的捕猎行为,即上面所提到的“若雉兔,则不禁也。”通过台湾原住民对不同动物私有性态度的比较,可以确定台湾原住民将鹿看作为非常宝贵的财富,不容许他人染指。从动物与人类社会的关系来说,台湾原住民群体可以说是一种“鹿的社会”。

二、台湾原住民捕猎方式的分析

台湾原住民存在多种捕捉方式,其中的火猎和陷阱猎被认为是竭泽而渔的[7] 。但是细细咀嚼材料,恐怕还有商榷之余地。康熙《诸罗县志》┘窃兀

出草先开火路,以防燎原。诸番围立如堵,火起焰烈,鹿獐惊逸;张弓纵狗,小大俱殪,见之恻然。先王戒焚林竭泽,有以也。③(③(清)周钟瑄等主修、陈梦林总纂:康熙《诸罗县志》,《台湾文献丛刊》第141种卷8《风俗志·番俗》。)

这种高效率的捕猎方式,猎获量很大。清朝的官员见到此捕猎情景时,也感叹竭泽而渔。在捕鹿现场,即使有火协助,还是有鹿逃出。但台湾原住民拥有丰富的经验,“鹿捷于犬,每奔尽一湾,必反而顾;故犬及之。然亦狡,视火势最烈处,冲跃以过;诸番先伺其所而殪焉,番又狡于鹿也。”可见捕猎方式的效率加上原住民的经验,捕捉到鹿的效率是高的。同书引用陈小崖的《外纪》关于陷阱猎的记载:

昔年地旷人稀,麋鹿蚁聚。开大阱,覆以草,外椓杙,竹篾疏维如栅。鹿性多猜,角触篾动,不敢出围,循杙收栅而内入;番自外促之,至阱皆坠矣,有剥之不尽至腐者。今鹿场多垦为田园;猎者众,乃禁设阱以孳种类。④(④(清)周钟瑄等主修、陈梦林总纂:康熙《诸罗县志》,《台湾文献丛刊》第141种卷8《风俗志·番俗》。)

陷阱猎的捕捉效率也很高。这样的记载自然是火猎和陷阱猎具有灭绝性的证明,很容易将我们引入到认为台湾原住民采用灭绝性的捕猎方式,从而误为引起鹿在台湾消失的因素之一。

情况似乎并非如此简单。考察这些文献记载的时间是在台湾经历了荷兰人占据后。在荷兰占据期间,基于商业利润的需要,荷兰人对鹿的需求巨大。这就使得我们无法分辨出这两种捕鹿方式,是台湾原住民本身就存在的,还是外界输入的。明末《东番记》载:“山最宜鹿,鹿鹿俟俟,千百为群……冬,鹿群出,则约数百人即之。穷追既及,合围衷之。镖发命中,获若丘陵,社社无不饱鹿者。”[4]荷兰占据初期也有着不少的形容台湾岛鹿的记载。《鹿在台湾》一文引用《巴达维亚城日记》1625年4月9日条下说“每年可获鹿皮二十万张,干燥的鹿肉和鱼肉亦为数可观,故可获得相当多量的供给……在大员中,约有100艘戎克船是从中国来此从事渔业,并收购鹿肉,输至中国。”[3]113如此我们可以推测一种可能性,所谓灭绝性的捕猎方式并不是台湾原住民本身所特有,乃是外界输入的狩猎方法。《东番记》是在荷兰占据台湾之前的史料,其中没有丝毫的有关于这种灭绝性捕猎方式的记载。如果一直都存在这些捕猎方式,岂不是鹿早就该消失了吗?根本不需要等到荷兰人的到来,但这一点还需要做更进一步的调查。但是不管是本身具有,还是外界输入,由于鹿场的广阔,显然不会造成鹿的绝对野外生存压力。但是在荷兰占据台湾之时,因为大量的捕猎,确实造成了野生鹿数量的锐减,所以才禁止陷阱猎[3]115。宋光宇计算1638年输出15万张,到了1659年时输出6万张[8]。①(①(清)范咸等纂修:《重修台湾府志》,《台湾文献丛刊》第105种。)

翻阅史料发现,不能不说台湾原住民捕鹿采取了一系列的节制措施,比如有防止火势燎原的措施。另外在捕鹿的频次上,也不是随时随地就去捕猎,台湾原住民在捕鹿之前有占卜过程,“将捕鹿,先听鸟音占吉凶。鸟色白,尾长,即荜雀也(番曰蛮任),音宏亮,吉;微细,凶”。②(②(清)黄叔璥撰:《台海使槎录》,《台湾文献丛刊》第4种卷7《番俗六考·南路凤山番一》。)将是否出去捕鹿交给鸟声音的随机性决定,占卜的结果也就有随机性,好则猎,坏则停,无疑是降低了捕鹿的频率。《东番记》则明确记载:“居常,禁不许私捕鹿;冬,鹿群出,则约百十人即之,穷追既及,合围衷之,镖发命中,获若丘陵,社社无不饱鹿者。”[4]要等到适合捕鹿的季节到来时,方才可以捕猎。这些习俗的存在,说明台湾原住民和鹿之间是一种和谐共存的状态。不管是社会生活中使用鹿的广度,还是台湾原住民的捕猎方式,都不至于导致鹿的消失。如果继续使用“人类”一词作为人文行为发生的主体,就势必将台湾原住民包括在内,就产生学者“研究的负外部性”问题。

三、台湾岛外鹿产品的市场及其生态效应

台湾原住民是大量使用鹿的人群之一,但是明清时期使用台湾岛鹿的人不仅仅限于台湾的原住民,鹿还被大量运输到其他地区进行使用。台湾鹿产品的输出使用早已经存在,明末陈第的《东番记》有明确的记载:“居山后,始通中国,今则日盛,漳、泉之惠民、充龙、烈屿诸澳,往往译其语,与贸易;以玛瑙、磁器、布、盐、铜簪环之类,易其鹿脯、皮、角。”[4]

荷兰人的到来将台湾鹿产品商业化,控制台湾原住民的捕鹿行为,强迫其缴纳赋税。鹿产品除了原住民自己利用外,还要供给荷兰势力,这样台湾原住民捕鹿行为动机的受强迫而加上商人的利益诉求。也就是说,荷兰势力追求利益的行为是对已有鹿产品外运的继承,当发现这个市场后,将台湾鹿产品继续市场扩大了。荷兰殖民者获得鹿产品的代价微乎其微,几乎是无本经营,这种没有代价的性质必然促使其大肆捕杀。《台湾旅行记》载1662年的观察:“鹿都强壮肥胖,每年被中国人及台湾土人打死的和活捉的不计其数。他们把鹿肉腌起来,在阳光中晒干,满船的运到中国沿海去,鹿皮则运到日本制成皮货。”台湾岛的鹿肉运到大陆,鹿皮运入日本。鹿产品被漳州、泉州商人运至厦门诸海口销售,《巴达维亚城日记》载台湾“地多鹿皮,日本人向土番采购之。”荷兰人说:“在大员,每年有日本商贾乘帆船而至,在当地购买大量鹿皮,特别是与中国的海上冒险商做大宗丝绸生意,这些冒险商从泉州、南京及中国北部沿海各地运出大批生丝和绸缎。日本人买下运往日本。”③(③程绍刚译:《荷兰东印度公司在福摩萨,1624-1662》第15页,转引自李蕾《十七世纪中前期台湾地区对外贸易网络的展开》。)鹿皮在日本很有市场,可参见中村孝志[9]等对鹿皮有相关的统计数据。

郑成功时期,“台湾王完全独占砂糖、鹿皮及台湾所有土产,加以若干中国货物,与日本从事贸易,获利颇丰,年年均有十四、五艘大船前往彼地,所以公司之船常无法载满此等货物于英船上。实际上在砂糖及鹿皮之贸易吾人能与郑氏共享利益之希望甚小。”①(①Paske Smith. Western Barbarians in Japan and Formosa.P85. 转引自赖永祥《台湾郑氏与英国的通商关系史》,第19页。)郑氏政权要控制的是鹿产品销路,以获最大利益。清朝控制台湾后,台湾鹿产品的输出仍然没有停息。《台海使槎录》载:“海船多漳、泉商贾贸易,于漳州则载丝线、漳纱……泉州则载磁器、纸张,兴化则载杉板、砖瓦,福州则载大小杉料、乾笋、香菰,建宁则载茶;回时,载米、麦……鹿肉售于厦门诸海口。”②(②(清)黄叔璥撰:《台海使槎录》,《台湾文献丛刊》第4种卷3《赤崁笔谈·商贩》。)彰、泉商人的货物运到台湾销售后,则满载鹿肉回程。

鹿产品的市场和使用范围被扩大化了,岛外市场的存在,促使了台湾捕鹿的频繁。《诸罗杂识》说:“日本之人多用皮以为衣服,包裹及墙壁之饰,岁必需之;红夷以来,即以鹿皮兴贩。”③(③(清)黄叔璥撰:《台海使槎录》,《台湾文献丛刊》第4种卷8《番俗杂记·社饷》。)日本人生活需要刺激鹿皮市场的繁荣,因而也就促使对台湾岛鹿皮的需求。对于鹿产地外的使用者来说,其所看中的是物品的质量,及其对自己需求的满足程度,对产品来源地区的鹿和原住民的社会关系不知晓,对鹿的生境更不会去考虑,因为使用者周围没有原住民那样的生存环境。

台湾岛与中国大陆和日本之间都有海域相隔,货物的流转只能靠商人,商人是从事地区之间的联系纽带。使用市场的存在,为商人获得利润提供了条件。从事台湾鹿产品等的跨海域运输的商人都非台湾原住民,台湾原住民充其量只是原材料的提供者。获得利益的是统治者和商人,是少数人主导的结果。荷兰人占据台湾后从事这样的买卖,台湾原住民被迫缴纳鹿皮作为赋税,大量的利润被东印度公司所获取。但台湾原住民的贡纳速度远远满足不了追逐利润的需要,很自然地就得采取滥捕行为,以便获得大量的鹿产品。商人看到的是产品的市场和利润,对生态的影响问题则根本不屑一顾。台湾原住民以及其他的从事捕猎的人则提供货源。岛外市场刺激了捕鹿的频次增加,捕猎人群增加。追求经济利益的效果就是采取连续性的捕猎,动物没有喘息之机,这和台湾原住民的捕猎方式是大相径庭的。

对于岛外市场影响岛内生态环境,菲律宾地区也存在与台湾相类似的历史事件。1590年马尼拉官员Antonio de Morga说:

日本人和中国人竞相带走许多鹿皮作为商品,从群岛到日本,他们为此捕猎,或向原住民、甚至向神职人员买,此一交易必须被中止,因为这对国家的伤害非常大,只为皮革而杀这些动物,猎物将灭绝。④(④Emma H. Blair and James A. Robertson, eds., The philippine islands 1493-1898, Vol. 10,p.84. 转引自陈宗仁北港与pacan地名考释》。)

马尼拉地区的鹿也因为外商的介入而大量的减少。外域商人只为经济目的,带有这种经济利益目的的捕捉行为是越多越好,不考虑其行为对当地生态的影响。由于鹿的来源多是野生的,直接从自然界获取,所以岛外的市场直接影响着岛内的生态环境。这种商业利润的捕捉行为和原住民的生存捕猎行为是不一样的,绝对不允许相提并论。

五、结论和思考

鹿对台湾原住民来说,是其所属群体的财产。外人前来捕猎就是一种侵犯自身利益,必然要遭受打击。鹿在台湾原住民社会生活中的影响极大,台湾原住民社会可以堪称是一个“鹿的社会”。 台湾原住民在捕猎中,必然具有其自我节制性,绝不至于导致鹿的灭绝。实际上,台湾原住民与鹿之间是一种和谐共存的状态。《增长的极限》一书引用科曼第《生态学概念》说:“鹿或者山羊,在没有天然敌人时,常常在它们分布地区吃草过多,以致当地的植被受到侵蚀或破坏。”[10]台湾岛生活的鹿不存在天敌,台湾原住民的捕猎行为可以看作是和鹿之间的一种平衡,台湾原住民充当了捕猎者的角色。

学者使用“人类”一词作为破坏行为发生的主体,这不仅是在研究台湾地区的野生鹿消失的问题,在其它的动物变迁研究中也存在这样的用法。“人类”一词的范围过于广泛。在本文的案例中,如果使用“人类”一词,将台湾原住民也包括在内,将历史的责任扩大化,这就必然产生学者“研究的负外部性”问题。虽然在鹿消失的过程中,台湾原住民仍然捕鹿,但那是基于生存的需要,可以提供自己生存所需要的食物,也可以提供与他人交换生活用品的物品。台湾原住民也为外界所胁迫去捕鹿,以缴纳赋税。考虑到台湾原住民长期的捕鹿历史,将鹿灭绝的历史责任全部归咎于台湾原住民身上,显然有失偏颇。

台湾岛外市场主导着追求经济利益的捕猎行为,这个和台湾原住民的生存捕猎不可同日而语。岛外的使用者,没有台湾原住民与鹿共存的社会环境,只是满足自我的需求,其所形成的市场对产品来源地的环境有极大的破坏作用。对于今天的环境保护事业而言,如果只从受到破坏的环境地区着手保护行动,这可能会退变为一种虚假的指标。正确的做法需要从运输,以及最终的消费市场去加以遏止,方能获得真正有效的物种保护实效。台湾野生鹿消失的教训,在这一问题上可以提供历史的见证。お

げ慰嘉南祝邯

[1]@刘昭民.台湾先民看台湾[M].台北:台原出版社,1992:191.

[2]@刘正刚,孟 超.经济行为与环境变化:清前期台湾野生鹿消失探析[J].中国历史地理论丛,2006(1): 150-157.

[3]@周鸣鸿.台湾经济史:第九集//鹿在台湾[M].台北:台湾银行经济研究室编印,1963:104-116.

[5]@高其倬.台湾文献史料丛刊第4辑//浙闽总督高其倬奏闻事折·雍正朝朱批奏折选辑[M].台北:大通书局,1987:141.

[6]@刘其伟.台湾土著文化艺术[M].台北:雄狮图书出版社,1979.

[7]@雷学华.高山族的狩猎业[J].中南民族学院学报:哲学社会科学版,1989(5):93-99.

[8]@宋光宇.台湾史[M].北京:人民出版社,2007.

[9]@中村孝志.十七世纪台湾鹿皮之出产及其对日贸易[M]台北:台湾银行经济研究室编印,1959:24-42.

[10]丹尼斯·梅都斯等.增长的极限[M].北京:商务印书馆,1984:66-67.

お[责任编辑:罗康智]

お

On Market Locations and Environment Issues:A Case Study of the Decrease of Wild Deer in Taiwan during the Qing Dynasty

CHEN Hai-long

(Center for Historical Environment and Socio-Economic Development in Northwest China,

Shaanxi Normal University, Xian, Shaanxi, 710062, China)

Abstract:

Market locations affect environments to a great extent. With the harmony between Taiwan aborigines and wild deer, the hunting would not cause catastrophic damage to the animals. However, the existence of markets out of the Taiwan Island compelled the export of wild deer for economic interests, stimulating heavy hunting and changing the life of Taiwan aborigines. Attentions should be paid to the geographic locations of markets in the analysis of environmental destructions by human factors; otherwise, negative externality will emerge to the research.

Key words:

market locations;environment;wild deer resource;Taiwan