法国学者对中国旧石器考古学的贡献及其相关遗址的研究进展

刘扬 侯亚梅

【关键词】法国学者;中国旧石器考古学;贡献;研究进展

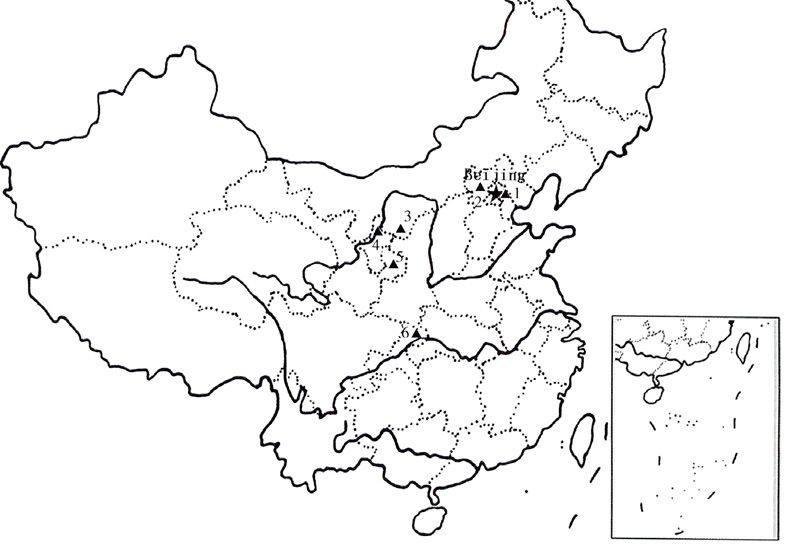

【摘要】中国旧石器考古学的大门由法国学者开启。从20世纪20年代法国神甫桑志华在庆阳发现我国第一批有正式记录的旧石器,到21世纪最近几年法国学者博伊达等与中国学者合作参与龙骨坡遗址的发掘与研究,在近百年的时间里,法国学者参与了庆阳、水洞沟、萨拉乌苏、泥河湾、龙骨坡等一批重要遗址的相关工作。本文主要梳理法国学者与上述遗址的关系,并概述这些遗址新近的研究进展。

中国旧石器时代考古学起步较晚。20世纪初,中国还未报道过确切的旧石器时代遗物,甚至当时许多学者都不相信中国存在过石器时代。直到1920年,法国神甫桑志华在甘肃庆阳县城北35公里处的赵家岔和55公里处的辛家沟的黄土层及其下的砂砾层中发现了一块人工打击的石核和两件石片,才使这一境况得以打破。纵观中国旧石器考古学的发展历史,从20世纪20年代法国神甫桑志华在庆阳发现我国第一批有正式记录的旧石器,到21世纪最近几年法国学者博伊达等与中国学者合作参与龙骨坡遗址的发掘与研究,在近百年的时间里,法国学者参与了庆阳、水洞沟、萨拉乌苏、泥河湾、龙骨坡等一批重要遗址的相关工作。可以说,法国学者为中国旧石器考古学的发展做出了重要贡献。本文旨在梳理法国学者参与的中国旧石器遗址的发现、发掘与研究工作,并概述这些遗址新近的研究进展。

一、 桑志华与甘肃庆阳旧石器的发现

中国旧石器的发现,首先是从甘肃庆阳开始的;而甘肃庆阳旧石器的发现,又离不开一位名叫桑志华的法国神甫。作为20世纪初期进入中国探险考察的西方人,桑志华不仅是一位称职的天主教神甫,而且也是一位卓越的博物学家、考古学家和具有崇高科学开拓精神的探险家。他是法国科学院院士,曾获得法国政府十字勋章。

桑志华在中国探险考察25年,行程大约5万公里,历经千辛万苦,认真科学探索。早在1912年,他就萌发了到中国考察的心愿。1914年3月,他毅然离开法国巴黎,横穿欧亚大陆,途经西伯利亚辗转来到中国。他到中国后,落脚于天津天主教耶稣会崇德堂;随后即前往献县等地进行科学考察,并得到献县天主教耶稣会金道宣院长的大力支持和赞助。他考察的地区主要在黄河和白河流域。他在华北地区以传教网点建立了一个庞大的信息系统,广泛收集动物和植物以及古生物化石标本等。搜集到的材料,堆放在崇德堂,这就是现在天津自然博物馆的前身北疆(黄河—白河)博物院(Mus

1920年庆阳旧石器的发现,可谓意义重大。首先,从此结束了中国没有旧石器时代的历史,使中国历史的渊源从数千年前推远至数万年前;其次,也使得学者们相信亚洲在人类起源、扩散、体质演化和文化发展方面的重要作用,这也是后来一系列旧石器遗址发现一个重要原因。

目前庆阳地区发现的旧石器材料,无论在数量上,还是类型上都十分可观,年代从旧石器早期延续到旧石器晚期。这些遗址主要有泾川大岭上、巨家塬、楼房子、寺沟口、刘家岔、姜家湾和黑土梁等。庆阳地处关中通往河套的中间地带,距陕西蓝田、山西丁村、宁夏水洞沟等遗址都不远,这些旧石器时代文化遗存的发现与研究,将有助于了解华北古文化东西向和南北向交流的相互关系。

二、水洞沟

水洞沟遗址(106°19′E,38°21′N)是我国最早进行发掘和研究的旧石器遗址之一。最早于1923年由法国学者桑志华和德日进发现并进行了系统发掘的是现在的水洞沟第1地点。该次发掘面积80多平方米,发现了300多公斤的石器和混合着碎骨、碳屑的痕迹,以及13种第四纪哺乳动物化石。此外,他们还在第1地点的南岸发现了第2地点,虽然遗物没有第1地点丰富,但却将混合着人工大致遗物的堆积延伸至100米远。这些收获于1928年由布勒、步日耶、桑志华和德日进共同撰写发表在考古报告《Lepal

de la Chine》里。正是这篇报告,终结了“中国没有旧石器时代文化”的判断。

水洞沟遗址自发现以来,先后经历了六次较大规模、有系统的发掘工作,分别是:1923年桑志华和德日进主持的第一次发掘,出土标本大部分被运到国外;1960年中国与苏联组建的中苏古生物考察队的第二次发掘;1963年裴文中先生领导的第三次发掘,这次发掘首次揭示出水洞沟遗址包含了旧石器时代和新石器时代的两个不同时代的遗存,只有底砾层下部才是旧石器时代文化层即水洞沟文化层;1980年宁夏博物馆考古队主持的第四次发掘,本次发掘的成果已形成专著发表[6];2003和2007年由宁夏文物考古研究所和中国科学院古脊椎动物与古人类研究所联合对这个遗址进行的第五、第六次正式考古发掘,这两次发掘的成果目前还在整理中。

水洞沟遗址的年代经过14C和铀系法测定,水洞沟文化属于晚更新世中期,即水洞沟文化层属于旧石器时代晚期文化。最新的测年结果显示[8],水洞沟旧石器时代文化年代主要集中在3.5~2万年之间。

水洞沟文化的面貌很复杂,它不仅有我国华北旧石器时代文化的一般特征,如工具的毛坯以石片为主,工具以各类刮削器最为普遍等;它更具有其独特性的一面。例如,生产石叶的长身石核在水洞沟文化中十分发达;打片前预先修理台面,形同龟背状的具有勒瓦娄哇技术的石核占有一定的比例;石叶是水洞沟旧石器文化最突出的特征和标志;尖状器、端刮器和部分边刮器在器形和制作技术上与欧洲旧石器时代中、晚期的莫斯特尖状器、“新月形”边刮器、奥瑞娜期端刮器相似。正是因为这些特征,使得早在遗址发现之初,德日进等就认为水洞沟文化可以与欧洲旧石器进行比较[9]。1968年,法国考古学家博尔德在研究了巴黎古人类研究所的水洞沟标本后,也认为“它真是一个勒瓦娄哇技术的莫斯特工业”,并且是“一个处于向旧石器晚期过渡的十分发达的莫斯特工业”[10]。我国学者也注意到了这些现象,并给与了解释。

虽然不同学者对水洞沟文化的性质有一个大致相似的结论,即具有欧洲旧石器时代中、晚期文化的特征,但是对于其“东西混合”的特点,学者们却难以将其归入我国目前已知旧石器时代晚期的任何类型,而只能认为是我国最具有欧洲旧石器时代文化传统的单独类型。不过,新的发现与研究还是给这个问题的解决带来了希望。2002年5月,侯亚梅在巴黎自然历史博物馆人类学研究所( IPH)观察来自水洞沟20世纪20年代发掘出土的标本时,发现几件小型石核与其先前研究并命名的发现于中国华北泥河湾东谷坨遗址的“东谷坨石核”[13]类型相似。这表明,水洞沟的石器工业可能受到以华北为中心的旧石器文化的影响,即其文化的根源还是在中国的华北地区;只不过在旧石器时代晚期,西来文化的挺进促使水洞沟发生了一定规模的以石叶文化取代石片文化的变革,其石片也多产自勒瓦娄哇石核,相反,华北地区发生的细石器技术革命对于水洞沟的影响却极小,甚至没有。

三、 萨拉乌苏

位于内蒙古伊克昭盟(今鄂尔多斯市) 乌审旗的萨拉乌苏遗址(37°10′59″N,108°10′58″E)是中国境内最早经过系统研究的两个旧石器遗址之一,另一个就是前面论述的水洞沟遗址。正是对它们的研究揭开了中国旧石器考古的序幕,也为欧洲与东亚北部旧石器文化的对比奠定了初步基础[16]。

萨拉乌苏遗址迄今正式发掘过两个地点。1923年8月由法国学者德日进和桑志华主持发掘的地点位于萨拉乌苏河右岸的邵家沟湾,发掘面积约2000平方米,出土了大约200件石制品以及大量动物化石和一些人工打制的骨角工具。文化层出土的化石全都是破碎的,表面因风化和铁氧化物浸染而呈褐色,报告称它们就像堆在“餐桌”上的食物[17]。目前,这些出土物收藏在法国巴黎自然博物馆。

另一个地点位于范家沟湾北缘萨拉乌苏河左岸一个向东南方伸出的阶地基座上,与邵家沟湾相距约600 米,并被萨拉乌苏河隔开,但第四纪地层总体情况并无大的差别。它于1980年7—8月间由黄慰文主持发掘,发掘面积约140平方米,出土了近200件石制品、大批破碎的兽骨、一些骨器和炭屑。目前这批材料已经研究并发表。

萨拉乌苏遗址的年代经过古生物学、地层学、同位素测年、文化遗物对比研究,认为属于旧石器时代中期比较合适。萨拉乌苏旧石器给人印象最深的莫过于它的尺寸之细小。步日耶在观察了1923年出土的石制品后就指出:“由于尺寸非常小,萨拉乌苏的细石器特别难以描述。采集到的大部分细小石片都只有微弱的加工痕迹,必须进行很仔细的检查才能从中选出值得重视的类型。”[20]这也是导致部分学者将其划入旧石器时代晚期的重要原因。实际上,萨拉乌苏遗址附近原料匮乏,可供选用的原料为尺寸很小的卵石,这是导致石器尺寸极小的重要原因。此外,原料偏小也使得一些技术如锤击法很难实施,也正因为如此,压制技术在萨拉乌苏河工具的修整工作中可能扮演很重要的角色。从石制品类型上看,其具有明显的欧洲旧石器中期文化的特色。目前,研究者暂将萨拉乌苏石器工业定为小工具组合。除具有鲜明特色的石制品外,骨器也是萨拉乌苏文化的重要组成部分,尤其是鹿角工具。此外,一些带有部分头骨的羚羊角,以及一些刃口上有反复修整痕迹的兽骨碎片,也可能被当作工具使用。前文提到原料对萨拉乌苏遗址石器工业的影响,其也可能是萨拉乌苏文化骨器发达的一个重要原因。

此外,在萨拉乌苏遗址还出土和采集了一定数量的人类化石。研究结果表明,萨拉乌苏人类化石混合了现代人、欧亚晚旧石器时代人类、早期现代人和尼安德特人类的不同特征[22],这意味着萨拉乌苏古人类不仅与西方古人类存在文化上的交流,还存在一定的基因交流。

乌兰木伦遗址(39°35.152′N,109°45.659′E)是近年来在鄂尔多斯高原的重要发现。该遗址于2010年5月发现在内蒙古鄂尔多斯市康巴什开发区乌兰木伦河谷,由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所与鄂尔多斯青铜器博物馆组建联合考古发掘队进行了发掘。发掘出土了几千件石制品和大量的哺乳动物牙、骨化石以及一些炭屑。经光释光测年结果为距今7万年至4.5万年上下, 与同属鄂尔多斯高原的萨拉乌苏遗址大体相当。初步研究结果显示,遗址石制品总体上属于小型石片工业组合, 石制品数量和类型都十分丰富,一些工具和欧洲传统旧石器时代中期以至于晚期的特定类型相近,对于探讨旧石器时代东西方之间可能存在文化上的交流与融合具有重要意义。可以说,乌兰木伦遗址是继1923年在鄂尔多斯高原南部发掘举世瞩目的萨拉乌苏和水洞沟两处旧石器时代遗址以来,东亚史前史和第四纪研究领域的又一重大发现。目前,该遗址的研究工作正在进一步进行当中。

四、 泥河湾

泥河湾的地质、考古学意义始于“泥河湾层”这一科学名词的出现。泥河湾层是美国地质学家巴尔博(G. B. Barbour)于1924年最先提出来的,用来涵指泥河湾这一带发育的第四系河湖相沉积物。然而在泥河湾研究的史册上,巴尔博可以说是泥河湾的科学拓荒人,但真正有实质性发现并进行科学研究的则是法国神甫桑志华和法国学者德日进,前者是泥河湾动物群的发现者,后者则是泥河湾的科学奠基人。

后来的研究仍主要是由德日进和桑志华两位法国学者完成的,然而多局限于生物地层学的研究。这一时期的主要贡献是确立了泥河湾层的科学价值和国际地位,使泥河湾层成为举世公认的“第四系下更新统标准地层”。这一期间,虽然有过更新世初期人类活动的推测[24]以及发现于泥河湾盆地下沙沟的一件粗糙“手斧”的争论[25],但都由于缺乏足够的科学依据而难以证实。

直到上世纪60年代发现虎头梁遗址和70年代许家窑遗址被发掘后,才将泥河湾盆地的人类历史真正推进到了旧石器时代;1978年小长梁遗址的发现才揭开了泥河湾盆地旧石器时代早期研究的序幕。由于小长梁石器表现出来的进步性,令人难以置信它们会是更新世早期地层中的人类产物,曾引发了一场学术争论。1981年东谷坨遗址被发现[26],该遗址文化层深厚,遗物十分丰富,特别是其做了良好的古地磁工作,终于使泥河湾盆地是否存在早更新世人类活动的问题有了事实的回答。现在,泥河湾盆地下更新统存在旧石器时代考古遗址的事实已经广为世人接受。这里除了小长梁和东谷坨以外,陆续又报道了略晚于东谷坨遗址的霍家地遗址和许家坡遗址,与东谷坨遗址同时的麻地沟遗址、飞梁遗址和东坡遗址,早于东谷坨遗址晚于小长梁遗址的山神庙咀遗址,与小长梁遗址同时的大长梁遗址、半山遗址、葡萄园遗址和广梁遗址等,还有早于小长梁遗址的马圈沟遗址。特别是谢飞和朱日祥等在马圈沟遗址的工作,更是把泥河湾盆地早期人类的历史向前推进了一大步[28]。泥河湾盆地早期遗址的年代学序列也初具规模,小长梁为1.35MaB.P,东谷坨为1.1 MaB.P.,马圈沟(第三文化层)为1.66 MaB.P.。至此,泥河湾盆地成为与我国南方一些早期遗址年代相当的古人类发祥地。

中国细石器文化传统的渊源是一个令人感兴趣的问题,我国学者多认为其起源于华北, 但对其确切的根源却不很清楚。不过,新的发现与研究为这一问题提供了新的思路。侯亚梅在东谷坨遗址1997年的发掘中发现和定名的“东谷坨石核”是一类有规范形制和固定打片程序的石核,反映出了石器制作者明确的制作想法和生产目的。通过对该类石核的初步研究,表明其已经具备了晚期楔形石核各个关键的技术学特征,两者在楔形石核体的设计和以此为基础的剥片方式等方面都极为相似,设计思想几乎如出一辙。“东谷坨石核”与晚期楔形石核间的趋同与差异决定了她们之间的关联性和独立性,正是这种关联和独立使她们各自成为时空框架当中文化发展序列里具有划时代意义的两个十分紧要的文化概念。“东谷坨石核”概念的提出,将为研究华北小石器文化脉络的发展及探索细石器传统渊源提供新的关键性线索。

五、 龙骨坡

龙骨坡遗址(30°21′25 ″N ,109 °4′50″E)是位于重庆巫山庙宇镇所在河谷的一处侏罗纪石灰岩洞穴堆积,首次发现于1984年,据当时报道,只出土了一些重要的早更新世早期哺乳动物化石。

到目前为止,龙骨坡遗址一共经历了三个阶段的考古发掘与研究。在第一阶段(1985—1988年)的发掘中,共发现并采集到脊椎动物化石120种,包括哺乳动物化石116种,此外人类化石2件、巨猿牙齿化石14个、石制品2件。该阶段的研究成果汇集于《巫山猿人遗址》一书发表。在第二阶段(1997—1998年)的工作中发现的哺乳动物未超出第一阶段的种属与数量,在第5至第8水平层(L5—L8)获得有人工打击痕迹或器型清楚的石制品标本10余件,初步研究成果已经发表。经多种测定方法如古地磁、ESR、铀系法等手段的检测,龙骨坡遗址遗物堆积层的年代为1~2.6 Ma,其中人化石所在层位的年龄为1.9Ma 。第三阶段(2003—2006年)为中法合作发掘与研究。其中中方主持人是侯亚梅,法方主持人是法国巴黎第十大学的Eric Bo

龙骨坡石制品的面貌比较原始,但其打制技术却并不简单,其文化内涵相当丰富,从获取粗坯到做出成品所采用的方式也较为多样,虽说仍处于旧石器时代的初期阶段,却已有一定的发展,这预示着龙骨坡古文化创造者还有前辈可循。龙骨坡遗址地处长江流域大三峡地区,是一个半封闭的森林河流环境,与同在一条纬度线(30°)的东非大裂谷遥遥相对。众所周知,非洲东部大裂谷是人类起源的摇篮,亚洲东部大峡谷是不是直立人或中国人的发祥地呢?这当然需要更多的实物证据,而龙骨坡遗址将为该问题的解答提供新的方案[37]。

六、 周口店

周口店遗址位于北京市西南房山区周口店镇龙骨山北部,是世界上材料最丰富、最系统、最有价值的旧石器时代早期的人类遗址之一。周口店遗址最早的发掘是1921年由瑞典地质学家安特生和奥地利青年学者斯丹斯基开始的,至1927年,他们先后三次发现三枚人类牙齿化石;1929年,裴文中先生又发现了北京人头盖骨化石,遂成为震惊世界的重大考古发现;1930年在周口店遗址还发现距今约2万年前的山顶洞人化石和文化遗物。迄今为止,北京猿人化石共出土头盖骨6件、头骨碎片12件、下颌骨15件、牙齿157枚及断裂的股骨、胫骨等,分属40多个男女老幼个体;此外还有超过10万件石制品材料及用火的灰烬遗迹和烧石、烧骨等。

周口店遗址的工作可以分为三个阶段。在1927 年以前,龙骨山的挖掘工作是古生物学的,目的在于挖掘动物骨骼的化石;1927 年至1930 年的工作是人类学的,目的在于挖掘人类的化石;1930 年的工作,除了发现人类化石外,最重要的是发现了石器以及北京人用火的痕迹。此后,龙骨山上的工作就成了考古学的范畴。而在1930年以后由人类学范畴向考古学范畴转变的过程中,法国旧石器时代考古学家布日耶起了最为关键的作用。早在1929年,裴文中先生在发掘时就注意收集可疑标本,特别是有关于人工用火和人造石器的问题,这些标本的积累引起了当时学者们的注意,但一直难以肯定。正是1931年法国旧石器考古学家布日耶应邀来到周口店确认了这一发现,才真正使得周口店旧石器考古学研究蓬勃发展起来。

布日耶不仅解决了周口店遗址石器“是与不是”的问题,还为我国旧石器考古学的发展培养了人才。裴文中先生作为我国较早独立研究旧石器时代考古学的学者,正是在1935年由布日耶接受赴法深造而成为我国旧石器时代考古学的领军人物。

在周口店遗址早年的发掘和研究中,还有一位法国学者起了至关重要的作用,他就是德日进。1929年,德日进以中国地质调查所新生代研究室顾问和研究员身份,参加了周口店的 “北京人”发掘和研究工作。1930年,他又应邀参加“美国自然史博物馆亚洲中心考察团”,到周口店等地考察。1936年11月,周口店遗址的另一位重要人物贾兰坡先生发现了“北京猿人”头盖骨化石,震惊了世界。而这一发现正是经德日进等人研究鉴定,而确认了“北京猿人”头盖骨为猿人颅骨,从而确认了人类发展过程中猿人阶段的存在。贾兰坡也正是在德日进的影响下,逐渐成为我国乃至世界旧石器考古学巨擘。

周口店遗址已被批准为世界文化遗产,有关它的研究进展一直受到学术界的高度关注。2009年关于周口店遗址新的测年工作就被“Science”以封面规格发表[38],引起国际学术界的讨论。2009年开始,周口店遗址第一地点剖面进行了抢救性的考古发掘,目前工作仍在继续,并已有重要收获。

七、 小结

20世纪初,旧石器时代考古学的种子由西方学者带入中国,更确切地说,是由法国学者带入了中国。正是1920年法国神甫桑志华在甘肃庆阳发现了第一批有记录的石制品后,终结了“中国没有旧石器时代文化”的错误判断。随后由法国学者桑志华和德日进共同发现和发掘的水洞沟、萨拉乌苏遗址,则正式揭开了中国旧石器考古的序幕。可以说,法国学者为中国旧石器考古学大门的开启起了重要作用。自始及今,从20世纪前期的桑志华、德日进、布日耶、博尔德到现在的Eric Bo

中国旧石器考古学的发展历程表明,只有将学术之门打开,才能有健康的发展。20世纪初期国门被迫打开,却迎来了中国旧石器考古学发展的春天,一系列重要遗址的发现,赢得了世界考古学界的瞩目;老一代考古学家如裴文中先生走出国门,远赴当时世界旧石器考古学的中心法国,为中国旧石器考古学界带来了新的思想和技术。改革开放后,中外合作考古发掘与研究得以进行,带来了方法论的变革和改进,例如田野考古方法的改革、定量分析、一些新的考古学概念如“动态类型学”等的应用等。

中国旧石器考古学研究本来起步很晚,但是,中国的考古学者并没有自甘落后。从享誉国际学术界的裴文中、贾兰坡先生,到现在旧石器考古前线的中青年考古学者,他们的努力和所取得的成就使中国旧石器考古学成为国际旧石器考古学界不可或缺的一部分。前文提到的水洞沟、萨拉乌苏、泥河湾、周口店等遗址,正是在中国考古学者的努力下取得了一系列令世界瞩目的成果。

————————

[1][23] Barbour G. B., de Chardin P. T. Geological study of the deposit of the Sanganho basin. Bulletin of Geological Society of China, 1927, 5 (3—4):263—281.

[2][17][20] Boule M., Rreuil H., Licent E., et al. Lepal

de la Chine. Archives de LInstitut de Pal

M

[3] 张行:《简述甘肃旧石器时代遗址的文化内涵》,《陇右文博》2007年1期。

[4] 谢骏义,张鲁章:《甘肃庆阳地区的旧石器》,《古脊椎动物与古人类》 1977年3期。

[5][9] Licent, E., Teilhard, D.C.P. Le Pal

[6][12] 宁夏文物考古研究所:《水洞沟——1980年发掘报告》,科学出版社,2003年。

[7] a. D.B. Madsen, Li Jinzeng, Brantingham, et al. Dating Shuidonggou and the Upper Palaeolithic blade industry in North China. Antiquity, 2001, 75: 706—716;b. 原思训,陈铁梅,高世君:《用铀子法测定河套人和萨拉乌苏文化的年代》,《人类学学报》 1983年1期;c. 陈铁梅:《铀子系法测定骨化石年龄的可靠性研究及华北地区主要旧石器地点的铀子系年系列》,《 人类学学报》1984年 3 期。

[8] 刘德成,王旭龙,高星等:《水洞沟遗址地层划分与年代测定新进展》,《科学通报》2009年19期。

[10] Bordes F. The Old Stone Age. McGraw—Hill Book Company. New York. 1968.

[11] a. 张森水:《中国北方旧石器工业的区域渐进与文化交流》,《人类学学报》 1990年4期;b. 吴汝康,吴新智,黄慰文等:《中国古人类遗址》,上海科技教育出版社,1999年。

[13][32] a. 侯亚梅:《“东谷坨石核”类型的命名与初步研究》,《人类学学报》2003年4期;b. Hou Yamei. The “Donggutuo core” from Donggutuo industry of Lower Pleistocene in the Nihewan basin, North China and its indication. L''Anthropologie, 2008, 112 (3):457—471.

[14] Bo

[15] 侯亚梅:《水洞沟:东西方文化交流的风向标——兼论华北小石器文化和“石器之路”的假说》,《第四纪研究》2005年6期。

[16][18][19][21] 黄慰文,侯亚梅:《萨拉乌苏遗址的新材料:范家沟湾1980年出土的旧石器》,《人类学学报》2003年4期。

[17] Teilhard D.C., Licent E. On the discovery of a Palaeolithic industry in Northern China. Bull Geol. Soc. China, 1924, 3 (1):45—50.

[19] 尹功明,黄慰文:《萨拉乌苏遗址范家沟湾地点的光释光年龄》,《人类学学报》 2004年23期。

[22] a. 尚虹,刘武,吴新智等:《萨拉乌苏更新世晚期的人类肩胛骨化石》, 《科学通报》2006年8期;b. 尚虹,卫奇,吴小红:《关于萨拉乌苏遗址地层及人类化石年代的问题》,《人类学学报》2006年1期。

[24] Teilhard D.C. Les mammiferes fossils de Nihewan(Chine). Annales de Paleontologie, 1930.19: 3—132.

[25] Breuil H. L''

[26] a. 卫奇:《东谷坨旧石器初步观察 》,《人类学学报》1985年4期; b. 侯亚梅,卫奇,冯兴无等:《泥河湾盆地东谷坨遗址再发掘》,《第四纪研究》1999年2期。

[27] a. Schick, K. D., Z. Dong. Early Paleolithic of China and Eastern Asia. Evol. Anthropol., 1993, 2 (2): 22—35; b. Wang Hongqiang, Deng Chenglong, Wei Qi, et al. Magnetostratigraphy dating of the Donggutuo, Maliang Paleolithic sites in the Nihewan Basin, North China. Quaternary Research, 2005, 64: 1—11.

[28][31] Zhu Rixiang, Potts R., Xie Fei, et al. New evidence on the earliest human presence at high northern latitudes in northeast Asia. Nature, 2004, 431 (7008): 559—562.

[29] Zhu Rixiang, Hoffman K., Potts R., et al. Earliest Presence of Humans in Northeast Asia Nature, 2001, (413): 413—417.

[30] 同[27]b。

[33] 黄万波,方其仁:《巫山猿人遗址》,海洋出版社,1991年。

[34] a. 侯亚梅,徐自强,黄万波:《龙骨坡遗址1997年新发现的石制品》,《龙骨坡史前文化志》 1999年1期; b. 侯亚梅,徐自强,黄万波:《龙骨坡遗址1998第8水平层若干石制品新研究》,《龙骨坡史前文化志》2002年4期。

[35] Huang Wanbo, Ciochon R., Gu, Y., et al. Early Homo and assocaited artefacts from Asia. Nature, 1995, 378:275—278.

[36] Bo

[37] Hou Yamei, ZhaoLingxia. An archeological view for the presence of early humans in China. Quaternary International, 2010, (223—224): 10—19.

[38] Shen Guanjun, Gao Xing, Bin G., et al. Age of Zhoukoudian Homo erectus determined with 26Al/10 Be burial dating. Nature, 2009, (458): 198—200.

〔责任编辑:张金栋〕