金珠拉,孤单的马蹄

彭丽 陈江

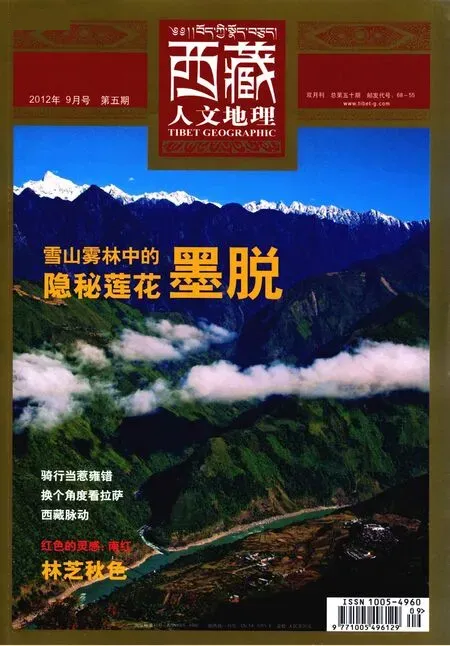

线路二:格当—金珠拉—波密

“格当—金珠拉—波密”线路,在进出墨脱6条线路中,恐怕是最不为常人所知的。徒步走完这150km,需要7—8天的时间。这里,有所有进出墨脱线路的最高点——海拔5030米的金珠拉山口;也有臭名昭著、当地人闻之色变的蚂蟥山;也以动植物群落丰富多彩特别是以“孟加拉虎保护站”为傲。然而,最能引起我们关注的一个关键词却是:马帮。

尽管格当乡到县城墨脱已经通车,但马帮在这里还肩负着与昔日同样的使命,在今昔已通公路的格当乡,依然能在朝霞或傍晚时能听到马帮驼铃的声音由远而近,未曾逝去……

梦回马帮岁月

“山上在云间,山脚到河边;说话听得见,走路需一天。”这是形容墨脱地形的顺口溜,在这里用在墨脱县城去格当乡的路上一点也不为过。一路上雅鲁藏布大峡谷尽收眼底,有着野生芭蕉林及无数个小拐弯及悬挂在山涧的瀑布——没有好的开车技术是不敢走墨脱山路的,这里的山路时而陡峭时而坑洼,往往在某处上坡拐弯处,车屁股总会悬空亦或只见车鼻子不见路,而跑习惯山路的司机总是能处理得当,你的眼光还在天上飘,他的车轮已经转过让人胆战心惊的绝壁。

然而,这样的路况,比起格当再往东的山径,完全是小巫见大巫。这条线路,将沿着金珠曲上行,由盘山小道上海拔5030米的金珠拉山口,经达兴河的源头,过帕隆藏布,再向西前往波密。相比其他线路,这里海拔高、扎营地少、人迹稀至,路上还有连墨脱人也闻之色变的蚂蟥山,这里的蚂蟥简直就是派背线的升级版,更多、更长、有保护色。我们在格当就听到过这样的故事:

一匹白马从蚂蟥山走出来,就变成了红马;

一条狗走出来,不久就因流血过多倒地死去……

如此种种,还不足以让人理解,为何格当线路是所有墨脱线路中最少有外人出没的一条。2012年的这个夏天,我们来到格当的时候,已经算得上是这里5年来的第一拨外人。

这里居住的大多是远方前来的康巴藏人的后代。自古以来,从金珠通向波密的道路固然艰险,却是通向波密地区的捷径,也是墨脱历史的命脉。墨脱的传奇,常通过这条梦幻之路传来。主要来自康区的朝圣者来到波密,胆战心惊又一往无前地翻越海拔5030的金珠山,从此深入他们心中的莲花圣地。金珠地区海拔较高,康巴人无法忍受继续南下,深入热带雨林的酷暑,就以金珠为自己的家乡。

康巴善御马,他们在格当的后代自然也长于掌控马帮生意。或许正是因为有马帮,康巴人才能在格当如此恶劣的环境扎下了根。

在花椒树下,我们见到了头发有些花白、拄着拐杖的康巴马帮老首领土登。用康巴话来讲,马帮的头领叫做“锅头”,因为不但要照顾整个马队,还要掌管全队的伙食分配。土登已经年迈,再也不是路上的锅头了。虽然他没有穿着康巴服饰、头上也没有红色的英雄结,但散发出来的气场还是能深深地感染着来客,藏刀自然地垂落在腰际,刀鞘发出耀眼的光芒,恍惚回到了那些年的马帮岁月。

从金珠地区的历史我们可以得知,19世纪80年代,横距一方的波密王就在此设置金珠宗,并以当地康巴藏族为宗本。这是全墨脱最先设宗的地点,可谓由波密通向墨脱的锁匙。波密王的军队通过这条蚂蟥累累,可以称作“血红之路”的金珠拉山道,深入墨脱。更多的移民和藏传佛教的寺庙也随之而来。在金珠也产生了墨脱最早的税收,即每岗差地向波密王缴5升鸡爪谷和5个章嘎银币,这些负担,都由金珠的背夫们背向墨脱。

然而桀骜不驯的金珠人民却并不顺从波密王的刀锋,1911年当清军直入墨脱追捕波密王时,金珠宗头人就杀死了波密王兄长。等前任波密王的女婿登上王位之时,又是傲慢的金珠宗横距墨脱-波密之路,不受王命。

1952年连有祥带领的解放军珞渝工作组同样将大本营设在金珠格当附近的布龙村。在山高谷深的墨脱,只有这里有一片海拔较高,地势平缓的荒野可供耕种。就在金珠的这片土地上,工作队收获了玉米、黄豆、青稞等作物,工作组才能在墨脱站稳脚跟。

秋天金珠拉大雪封山,工作组和设在波密的上级完全失去联系达半年之久。万分焦急的上级曾派人带领牦牛队冒死翻越金珠拉山,可因雪太厚没能成功。直到开春化雪,连有祥终于翻越了金珠拉,出现在上级面前。当时他裤子破了几个洞,头发长得能梳一条长辫子。

金珠拉之路的艰险,可想而知,而57岁的土登,正是这条“血红之路”的征服者。

驿道上的少年背夫

土登是格当乡有名的马帮首领,也是布龙村的村长和副支书,在群众中的威望极高。但出生在格当乡的土登祖籍并不在此,四十年代,他虔诚信佛的父亲听说墨脱是“白玛岗”,从青海一路朝圣过来,在金珠宗格当乡遇上了来自工布江达的母亲。

“格当乡住民都是外乡迁来的藏族和康巴藏族、部分门巴、珞巴族,”格当乡年轻的“80后”书记张志强对我们说,之前这里并没有居民,大家都觉得这个地方是佛教中的香巴拉,更有“贡堆颇章”神山吸引着佛教徒,格当乡的老百姓每年会在7月份的萨嘎达瓦节去附近的贡堆颇章神山转山,转一次一般要十二到十三天的时间,4800米的贡堆颇章规模不大,因为山峰状似莲花的花蕊,历来受到藏人的崇拜,远自昌都的僧众都来此朝拜。藏人认为这里死一只鸟都会上天堂,所以来到后,就留下来了。

土登13岁的时候——按照康巴人的说法已经是男子汉了——也学着父亲的样子做背夫。由于交通闭塞,两个弟弟都还小,这时的他不得不从外面帮家里背些生活用品进来。在给家里背完货物后,也会去给乡上和县里背,虽然只有13岁,但他的力气早已惊人,一次能背上六七十斤的货物了。“刚开始价格不高,背运的一斤货物也就挣7毛钱。”第一次做背夫的他并没有空手而归,赚取了人生第一笔酬劳——背运费50元人民币,高兴地给家里买了盐巴和茶叶、还有衣服。再想买大米和清油(花生食用油)的时候,钱已经不够了,土登顿时感到诅丧,而“靠运货赚钱”的理念,也在他幼小的心灵扎下了根。

17岁之前,土登从未离开过格当乡,给县上盖了几年房子。直到18岁成年,他第一次翻金珠拉雪山到达波密,也就从给家里背生活用品,真正转型成一名背夫。当时格当乡的粮食都是从波密经达兴翻金珠拉雪山背进来的。从波密背货物到墨脱县,一般快则两三天的时间,慢则五六天,一天走三十到六十公里,背运价格为1.5—2.5元斤。当土登从少年成长到青壮年的时候,已经是方圆有名的背夫了。负重惊人的他在别人还在六十、七十斤往上加重量的时候,他一下就背起了一百六七十斤重的物品。

在此之余,每年开春后的五、六月份,土登也常去米林派镇转运站帮部队背军用物资到墨脱县,或是给一些到格当的考察队做背夫向导,算是格当比较早接触外面的人,思维开阔了,新的想法正在萌芽。

山径中的艰难跋涉

“不想做马帮锅头的赶马人不会有出息。”这句听上去略带些戏谑的话语,却是马帮的真实写照,若只做简单的赶马人,挣钱少,首领就不一样了。1985年,20岁的康巴汉子土登也有这样的梦想,靠着卖辣椒、卖草药的积蓄,再向同乡借了些钱,土登从波密县买了两匹马——一匹100元,另外一匹200元。这两匹马开启了他新的人生,二十岁的小伙子,也成了乡里这个年纪第一个拥有自己马匹的人。

马有了,马帮的营生却着实不易。格当地处偏远,物产不丰,往波密运的东西自然很少:种的青稞甚至还不够自己吃,土产也是同波密差不多,运点干辣椒吧,出山又卖不了几个钱,若将山里的桃李水果运到波密卖,又耐不住炎热潮湿的气候,五六天走来,烂得也差不多了,最终只能单向运输。格当乡乡亲所需的生活用品,以及当地驻军和国家单位需要的物资,每年“开山”后,就是从扎木镇由土登这样的马帮运进来。马帮每年来回六七趟,运输物资主要为青油、大米、砖茶以及地方建设所需的建材、电器、日用百货等。几十年风霜雨雪,土登和他的马帮伙伴沿途要穿越蚂蟥区、原始森林区,随时还要受塌方、泥石流灾害威胁。

格当前往波密之路,马帮要6天的翻山越岭、晓行夜宿。路上根本没有路,就是跟着马蹄印挑草低的地方走。队中每人都佩有长刀——荆棘塞途之时便可开路。猎枪自然也是少不了的,以防不时出现的凶猛野兽,早些年,熊攻击马匹的事常常可见,“老虎,也经常见到”,土登操着一口很不流利的汉话说,“猎枪倒用不上,人多,老虎见了躲着走。”天晚了,落脚点通常是少数几个窝棚,或者大树下一躺就是驿站。还得记得把马匹所驮货物尽数卸下,好让马匹休息,货物用塑料布盖住,防止夜里降雨或者霜露降打。行前一般带足往返干粮,一式两份,每顿饭吃掉一份,另一份用小布袋或塑料袋装了挂在树上供回程时食用。有时十来天才回程,挂在树上的食品原封未动———谁要敢沾个“偷”字,子孙后代都别想在人前抬头。

路上,最大的烦恼便是蚂蝗了,旱蚂蝗似乎无处不在,叮得人身上血糊糊的。赶马,最怕的是经过蚂蟥区,土登的骡马队也不例外。蚂蟥山离格当乡不远,山虽不大,每次行人或马帮经过时都不由地紧张起来。这些触觉灵敏的蚂蟥。总是喜欢往强壮的骡马身上吸过去,马不是人,不会在发现蚂蟥的时候抖落蚂蟥,只能任由蚂蟥吸饱血后自动脱落。若是白色的骡马,被蚂蟥吸饱血就会变成红色,一些体质比较弱的,在负重后再被蚂蟥吸血,体力跟不上后也会死去。但是,“根本没有时间去处理骡马身上的蚂蟥,大家只能快速地赶路,只要一停下来,人的身上也会布满蚂蟥。来得及的时候,也会给覆满蚂蟥的骡马撒些盐巴,让蚂蟥掉下来。”

而这一路的另一个噩梦,便是山口海拔5030米的金珠拉雪山,在3800米左右的窝棚过夜之后,就要踏上素来有“魔鬼的肠子、妖女的舌头”说法的山路。在此路上,马常受惊吓,往山下方向直冲。马匹一旦受伤,货物便要作二次运输;也有的骡马走着走着踩空掉下悬崖,若是为政府运货,掉落的马多少还有补偿。若是运自己的,自然是赔了货款又折马,其间艰辛,自不需言。

但是,一切的辛苦都是有回报的。土登回忆道,跑马帮的确辛苦,但收入也很可观。为公家运物资,每市斤脚钱是6至7元,以每匹马驮运100斤计, 4匹马每次运输400斤,往返半个月收入两千多元。“勤快点多跑两趟,每年都可当万元户。”

扬起“锅头”鞭的赶马人

逐渐,收入增多的土登每隔一两年都会买些马匹壮大马队。为了让马队里的马保持一定的体力,补充新马的时候总会卖掉一些老马。土登的马匹数量一般保持在七八匹,多的时候也会有12匹马。因为懂马,所以换马候,土登总能卖出好价格,一般一匹马能卖四、五百元出去。1996年,土登卖马已达到每匹千元的利润。

当时,市场上一匹马的价格已经达到两千七八元一匹。骡子灵活、负重比马多些,价格也比马更贵上不少。土登的旧马大都卖到县上或乡里的一些村里,还能收回一匹1000元的利润,确实是让人觉得稀奇。 就在这两年,总能接到活的土登始终觉得马匹的负重能力不够,于是,他下狠心买了一匹好骡马,花了8000元。

8000元,不简单。土登这样的大手笔出现后,叫他名字的人越来越少了,越来越多的人叫他马帮队长——最开始这样叫的是乡里的干部。土登的马队是格当最大最壮观的马队,能有这么多马是了不起的,队长的称号也就这么叫开了,老百姓也乐于这样热衷地称呼他。

土登赶上了骡马队,收入比做背夫的时候高了不少,一年收入也有三四万元。“马运的价格与人背的价格是一样的,一匹马运200斤,一斤1.5元——2.5元不等的运费,12匹马也就三四万元。”土登给我们算了一笔账,一年能跑五六次,从格当去波密是从每年的7月份开始,最多的时候一个月跑三趟波密,多的时候会有五趟,一年就跑两个月,七月八月就把一年的活跑了,把钱也挣了。

像附近所有致富的村长一样,一直任村长的土登也带着村民一起发家致富。他从县、乡里接些货运活后,把村里的马匹统计起来开始货运。村里的马帮每次都是临时凑成的,一般每户出1人,每人管4匹马,每次有了生意,村民都愿意带着自家的“头马”(认路的老马),跟随着他这个“队长”一道赶马上路,翻过雪山。

1999年,土登的马帮达到了历史上的最大规模,赶着一百多匹骡马给政府运货,一个人管几匹骡马,整个马队下来是20多个人在管理。此时,土登已经成为墨脱周边最大的一个马帮“锅头”。

转山转水延伸漫漫马蹄

长年的背夫和马帮生涯,也早早压垮了土登的身体。由于长期负重,他患有严重骨质疏松病以及其他多种疾病,甚至连酒都不能喝了。2000年开始,身体不大如意的土登开始淡出马帮运输,并把马帮交给他现在32岁的三儿子索朗巴登,“锅头”的职位也一并交给了儿子。这个从9岁开始就跟随土登跑骡马队的巴登,老实淳朴,继承了父亲的聪慧,也继续了马帮运输事业。不过,新的时代就要到来了,扎墨公路重修以后,布龙村里已经有了两辆农用车,一辆是村里的,一辆就是土登儿子的。未来的马帮还能跑多久,谁也不知道。

12年没跑马帮的土登,对骡马队的感情还是很深。拄着拐杖的他一点也没闲下来,经常到乡上给村里的运输队找活干,乡里干部也喜欢土登,觉得这个豪气的康巴马帮队长讲信用,与人沟通到位,活也干得漂亮,都愿意把活交给他。整个布龙村,马匹最多的时候是150多匹马,它们在今年刚通路的布龙村依然还很重要,可以用来运柴火、粮食。时至今日,这个最后的马帮,依然在路上。

但是,汽车早晚还是要通的。说到通车后的愿望,患有严重骨质疏松病的土登说,自己去过拉萨、那曲、昌都,但一直没走出过西藏。他的愿望是去成都的华西医院看看病,可苦于乘坐交通工具的各种困难一直无法去成。而乡里也在安排,等哪个干部去成都的到时候,能把土登带上。

从土登家出来时,高原的阳光正强烈,他的母亲还在小院子里收割青稞,土登拄着拐杖把我们送到他家的桃子树那里,他的儿子巴登向我们挥手告别。我们脚下的公路在延伸,马帮之路也同样在延伸,在曾经虎啸猿啼的格当古道上,虎吼声尚在耳侧,马达声就已接踵而来。神奇的墨脱,便是这样给我们惊喜,展现在古道上漫漫的历史和人生,那些落于深涧的马儿和踏路而来的英雄。

他们以孤单的马蹄,诠释墨脱的背影和传说。