四十八年前的墨脱记忆

冀文正1954年调入墨脱,成为早期到这里工作的汉族干部之一,1970年正式调出。16年间,他记录墨脱地区口头文化的笔记达84万字,写下了56万字的日记。离开墨脱后,又三次进入墨脱搜集200余万字的民俗文化资料,被誉为“墨脱活字典”。

我21岁就到了墨脱,一晃58年过去了。刚踏上这片土地时,主要做当地珞巴族、门巴族同胞的宣传工作。当在这里生活工作16年后,珞巴族、门巴族独特的人文风情,给我留下不可磨灭的印象。

情歌的海洋

1954年9月,我们一行9人从波密县达兴乡出发,翻越金珠拉山口到墨脱做珞巴族、门巴族群众的启蒙工作。第三天黄昏,我和珞巴族向导露宿在一棵大树下。这时林昏雾不开,难耐冷寂的向导信口哼起了一首民歌,歌声显得异常的凄凉。我问唱的是什么内容,向导用生硬的藏语告诉我,这是一首珞巴人诅咒乌拉(差役)的歌。正当我要记录时,却被他制止:“明天到了布隆村,我带你去见一位有名的珞巴歌手……”

向导介绍的珞巴歌手叫希蒙,虽年近40岁,却依然风姿绰约。她从小聪慧过人,特别喜欢唱歌,七岁时就能一天到晚歌不离口。无论背柴做饭,还是洗衣背水,她都在唱歌,不但能唱很多老歌,还能触景生情,编唱新歌。只要人们指点什么,她都能即兴唱来,绝不会有半点重复。希蒙的歌既生动形象,又押韵合辙,因嗓音甜脆,14岁就赢得了“希蒙百灵”的美誉。

面对我的请求,希蒙没有拒绝,开口便唱:“日落留下阴影,人走留下凄凉,落日明天还回,情人却难还乡!”这出高昂低回的曲调,被她唱得缠绵悱恻,充满张力,那种哀极而恨的情绪转换,令人想到一种含义更加深广的沉淀。原来,希蒙年轻时有个情人,小伙子家境贫寒,为挣得两头牛做聘礼,不得不背着一袋子干粮出去扛大活,结果被西藏噶厦政府抓去当兵,从此音讯渺无。当年希蒙为他送行,唱的就是这首歌,难怪这么悲凉。

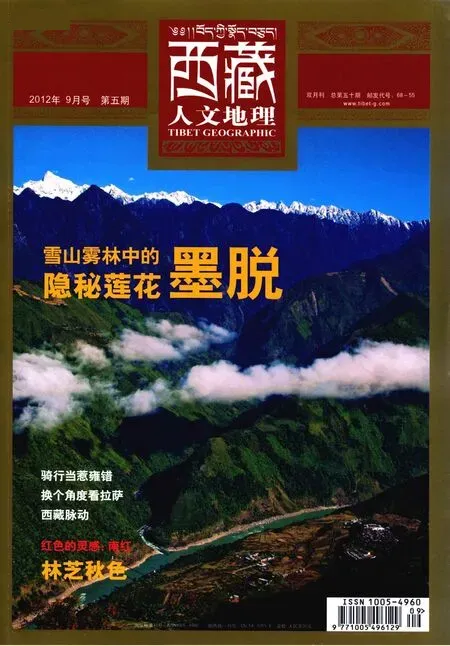

墨脱是民歌的海洋,凡是有珞巴族和门巴族居住的地方,都能听到他们的歌声。神奇美丽的雅鲁藏布大峡谷,云遮雾绕的喜马拉雅山,这独特的地理环境赋予了珞巴、门巴两个部落民族无穷的艺术灵感,口头文学别具一格,十分丰富,篇幅宏大的门巴族《萨玛酒歌》、珞巴族古老史诗《节世歌》,久唱不衰。

无论在镜子般的水田里、荆棘丛生的山坡上,还是在茂密的原始森林中、清香扑鼻的香蕉林间,以及在翠竹如林的大山深处……正如他们的民歌所唱:“高兴时山歌唱不完,痛苦时山歌能解烦,山歌是随身的伴侣,白发到老也难分离。”

每当清凉的夜晚,珞巴族、门巴族老人坐在吊脚楼前闲谈聊天,年轻人则在村寨的公房里边唱边跳,一直唱到天亮。虽然歌声是他们生活的伴侣,但对他们看来,要算得上一个真正的歌手,必须是能连唱三天三夜内容不重样的人。我在走村串户中还发现,墨脱情歌不都是怨歌,有些情歌充满了对美好感情的向往:“吃了蜂糖一口,嘴里甜了三天。看了表妹一眼,心里慌了三年。”“那晚绕道私会,情话刚说一点,生怕阿妈知道,心神不定廿天。”

墨脱情歌是珞巴族、门巴族生活的真实写照,文化人类学家爱它,民俗学家喜欢它,通过这些歌谣,他们可以看出珞渝地区民众的生活状况、民情风俗和心理状态。这些具有相当随意和通俗的乡音俚调,寥寥数句,就把一个民族的历史沧桑,勾勒得惟妙惟肖。1984年初,我从近千首情歌中精选200首,取名为《珞渝情歌》,已由中国民间文艺出版社出版。2011年,四川民族出版社又出版了我的《珞巴族歌谣》、《门巴族歌谣》,书里有两个民族数百首情歌。

密林中的毒箭

1943年,一名英国摄影师闯进了珞巴领地,开始时双方倒还相安无事,但后来当那名摄影师拿起照相机按动快门时,灾难便降临到他的头上。珞巴人非常愤怒,纷纷拥上前来,指责他手拿妖物,把当地人的命运和福气偷走了,并说谁的头像被装入这个妖物中,谁就会短命。他们砸烂了英国人的相机,下达了“逐客令”。在几位手持毒箭青壮年的“护送”下,英国人胆战心惊地逃离了这片土地。

1955年2月,我和两名战友接受一项新任务,从卡布村到甘代给珞巴族灾民发放银元。甘代村紧靠雅鲁藏布江大拐弯,全村仅有20多户人家。汉人要进入珞巴族村寨的消息,像长了翅膀一样飞遍甘代的上空,引起了珞巴人的一片恐慌。有人说,这些汉人是为他们的爷爷(指清军)报仇来的,他们会把老人杀掉、把小孩吃掉、把年轻人弄到拉萨去修路。

一时间,珞巴族上空阴云密布,谣言四起,各村寨群众纷纷带上长矛、毒箭等自卫武器,躲进了原始森林。当我们一行抵达甘代时,首先映入眼帘的是一片死气沉沉的空寨。珞巴人所有的门窗紧闭,家家了无炊烟。原来,珞巴人听说汉人进村后,纷纷躲进村后山的一片大森林中。

由于受雅鲁藏布大峡谷和多雄拉山两道天然屏障阻隔,珞巴族村寨几乎与世隔绝。多年来,生活在这里的珞巴人,一面安享着结绳记事、刀耕火种的生活,一面小心捍卫着祖先留给他们的赖以生存的土地,以至外界人很难进入这片秘境。

我们一行尽管有珞巴人带路,依然没有贸然闯入珞巴人家,寻找村里留下来的老人。晚上,我们夜宿芭蕉树下,饿了挖野菜充饥,渴了喝村外小溪流水。这一切举动都释放出了极大的善意,让躲在暗处偷偷观察他们的珞巴人很快打消了戒备心理。第二天,几个胆大的年轻人,小心翼翼从村外向他们走来。我的一只手准备着随时摸枪,而对方也紧紧握着毒箭,以此显示他们的威力。

我至今还记得这次历史性的相会,我们不会说珞巴话,始终微笑着,用不太标准的藏语加手势,反复向对方示好。微笑换来了珞巴人的理解和支持,因为珞巴人历来受歧视,很难享受到异族人的微笑,微笑成了增进民族感情的纽带。珞巴人感到我们不像是为汉族爷爷报仇来的,便将我们安排在一户珞巴族家中。从此,珞巴族达额木部落米新氏族那些秘不示人的风俗民情、神秘原始的宗教仪轨,第一次进入了我的视野。

从远古岁月直至今日,墨脱里的珞巴人狩猎,主要靠毒弩和毒箭。毒弩装在野兽路过的地方,毒箭则用来围猎。珞巴族猎人既是打猎的能手,也是制造毒箭的专家。猎人采集雪山一枝蒿,还有一种称为“果比”的野果,切碎晾干,再用石磨碾成粉末,装进野兽角或者竹筒,掺尿浸泡,让它发酵,然后将削好的竹箭,蘸上毒水或者毒粉,便算完成了全部工艺流程。

珞巴猎人往往用毒性很强的弩箭,装在林间小路、庄稼地边,特别是要果玛树附近。果玛树是一种热带植物,树根常常暴露地面并结满一种暗红色的浆果,有点像荔枝,又甜又香,黑熊最爱吃。小野兽中了毒弩,几步之内就会倒毙。老虎、野猪、黑熊等大家伙,生命力极强,往往带着弩箭逃跑。可猎人在靠近箭头处砍一个缺口,野兽中箭后痛得厉害,往树干和石头上撞击,无法把毒箭甩脱,给它带来了致命的后果。

地弩安在各隐蔽处,标记并不明显,更无法用文字说明,因为珞巴族几乎没有人识字,有时人畜误入箭区,无可挽回的悲剧。我认识达木村的江措老人,30年前与猎友钦里、安布一起上山安装暗箭,返回时不小心触发了毒弩,两腿中箭,昏倒在地,经过驻军工作队抢救,依旧在木楼里躺了好几年,变成终身残废。

给玉米当“红娘”

我进入卡布村后,首要任务是搞好生产自给。我挨家挨户去借生产工具,可珞巴农具的原始让人惊讶。每家除从藏区买来的几把斧头和砍刀外,其余均是木制的。木棒戳洞下种,木棍夹穗,木臼舂米,脱粒用脚踩,运输靠人背。粗放的经营,退化的种子,不景气的生产,哪还会有什么高产可言。

卡布村有12户珞巴村民,仅有51件铁制农具。氏族首领安布一家7口人,1954年收获粮食1820公斤,扣除其他开支,人均口粮112公斤,一年中有四个月靠淀粉含量较高而味苦的棕心树代食。安布属村里的上等人家,下等村民的生活可就更凄惨了。

卡布村地处亚热带丛林,这里生长着坚硬的树木,有的硬度几乎同铁相当。我照着内地砍制木制农具的办法,制作了木锄、木犁,在珞巴人生畏的“鲁欣”地上开垦了0.8亩水田,及时插上了稻秧。

我当时不会珞巴话,便用藏语同他交流。“鲁欣”意为“鬼地”,曾有人耕种后得了麻风病,珞巴人又称其为麻风地。我们在这块地上耕种时,珞巴人表现出一脸惊异:“鲁欣!鲁欣!”随后,珞巴人站得远远地观看。可后来我们没有得病,这让珞巴人十分惊异。

于是,我观察起这片地来,终于找到了致病的根源。这块地原来背阴,杂草丛生,寄生了许多让人致病的蚊虫。在医疗极其落后的卡布村,村民得麻风这类怪病后,那就是致命的,便产生了畏惧。

我们随后又开垦一片刀耕火种地,撒上玉米种子。同时也拿一块地让珞巴人种上玉米,便于作对比。为让珞巴人领会接受,我将学到的珞巴语“结婚”一词派上用场,称人工授粉是和玉米“结婚”,小伙们听后笑弯了腰,姑娘们羞红了脸。

秋天到了,我邀请珞巴人前来观看。他们第一次发现,经过人工授粉的玉米棒子个大且没有光头,子粒沉甸甸的,色泽光滑。当场脱粒后,一个棒子比没有授粉的重0.12公斤,珞巴人惊奇地称道:“玉米‘结婚可以高产!”

珞巴人非常务实,许多人都前来向我索要种子。我们当年收获了784千克人工授粉的玉米,干脆全部拿出来送给了村民。我借这个机会,向珞巴人反复阐述“母壮子肥”的道理,珞巴人第一次懂得了下种前必须精选玉米棒子中间颗粒饱满的种子。

我在河南老家种过稻谷,经过两季水稻种植的摸索,掌握了水稻合理密植、棉花打尖等技术。于是,我又发动群众开垦水田,引来山泉,采用粳稻良种,当年亩产最高的达280千克。我还将河南的花生、西瓜,四川的辣椒等引进珞巴村,改变了这里的种植结构。为此,珞巴人送给我一个个头衔:玉米红娘、水稻老师、生活顾问……

楼梯口的“插青”

我每到一个村庄,总爱东家走西家串,与群众拉家常,宣传党的民族统战政策。1955年2月,我第一次来到胡仁村开展扶贫救济工作,这里居住着34户门巴族同胞,没想到自己的这个爱好,差点闯了一次“大祸”。

这天晚饭后,我信步走进了一户人家大门,刚踏上楼梯,就“米米”(大爷)长、“阿比”(大娘)短地喊开了。可迎接我的不是热情好客的笑脸,而是一双双仇恨的目光,一只只青筋暴突的拳头,一声声痛苦的呻吟……面对此景,我一下子傻了眼。若有条地逢,我巴不得一下钻进去。

我回到住处,把遇到的情景向措本(相当于乡长)罗布旺秋细说了一遍。他听后哈哈大笑,对我说:“门巴人得病以后,就说成是鬼魔缠身,是造孽的报应。要消除病魔的纠缠,首先得杀牲祭祀,或请喇嘛念经,或请巫婆神汉跳神驱鬼。再就是用一根两人多高的树枝,在病人周围扑打,然后将树枝插在楼梯的左侧,生人三日禁止入内。若有生人贸然进去,就会认为把鬼魔重新带了回来。”

我方知犯了门巴人的忌,得罪了门巴人信仰的“插青”习俗。我一方面恳请罗布旺秋替自己向主人赔礼道歉,另一方面要求给病人格勒江措治病。我来病人家,只见他染上当地可怕的恶性疟疾,家里请来巫婆驱鬼多次,病情反而恶化了。病人躺在火盆边,脸色蜡黄,目光呆滞,死死盯着天花板,全身瑟瑟发抖。

我从挎包里取出3片专治疟疾的奎宁,端来开水示意病人服下。接连两天,我都给病人送药去。珞巴人从未服过西药,只需服上几天的奎宁,就能达到药到病除的神奇效果。第三天,病人不仅奇迹般的好了,还能下地帮助父母干活。就这样,我一次次走向门巴人家,治好了一个个病人,门巴人称我为“神医”。

千百年来,门巴人极力遵老祖宗遗留下来的传统习俗,他们也经常以外来人是否遵守他们的习俗,来判断我们工作的好坏。我们在这里做群众工作得非常谨慎,凡有“插青”的家庭,只有征得主人同意后,我们方才上楼进屋治病。

两个月后,我第二次来到这个村,门巴族老大爷朱巴的二女儿患恶性疟疾病很久了。当听说我到村后,一路上高喊:“我女儿有救了!我女儿有救了!!”我随朱巴大爷来到他家,刚走到他家门口,上楼时抬头看到楼梯口插的一把鲜树枝,瞬间像触电似地呆住了。朱巴大爷看出了我的顾虑,当即大声说:“别管它!”正是这句话,我们之间的阴影消失了。

熊熊烟火的刀耕火种

在通往帮辛的救灾路上,我发现了一个百思不得其解的现象:生活在这里的珞巴人举行完隆重的祭祀仪式后,便走向离村庄较远的山腰林间,砍伐成片的树林、灌木丛,砍倒成片的树木后任其暴晒,却没有背回家当柴烧的意思。

待到翌年三月,我在卡布村看到,雅西氏族首领安布举行祭祀后,随即下达了集体行动的命令。他们带上干粮分别走向有两三天路程的砍伐点,几乎同一时间,只见砍倒的林地火光冲天,火舌高达10多米,烟雾缭绕,遮天蔽日。

烧林一周后,珞巴人带上青稞、玉米、小米等农作物种子,用木棒戳洞点播。若是小粒种子,则采取撒播,松土覆盖。树木化为灰烬,一般厚达10~20厘米,含氮、磷、钾等较高的复合肥。烧得越透,肥力越高,杂草少,庄稼长得越好。

播种完后,珞巴人在地头举行祭祀。每户做上10升大米饭和一石锅菜,盛入竹皿和木碗中,放在地边。此时,我已能听懂珞巴话,他们向地神说:“请保佑丰收,不遭兽害。”

种子发芽后约一个月,庄稼禾苗长到45厘米左右,就开始第一次除草。除草的农具很奇特,大都是马掌形的篾制刮具,即将竹篾的两端弯成马掌形,用马掌的前端刮土。除草时,为了恐吓乌鸦,在竹竿上做一些稻草人。

秋收前,珞巴人在村内的公房里,摆上各种粮食,敬献酒肉,祈求年年丰收,人丁兴旺。接着,又用大石锅煮肉,湿竹筒做米饭,人均一份,连续五天后,他们才开始收割庄稼。珞巴族农耕祭祀相当烦琐,给我的第一印象,这便是中学课本上才能找到的远祖习俗,即在中原早已消失的刀耕火种。

刀耕火种是珞巴人无法割舍的一种耕作方式,望着一片片森林瞬间变成火海,谁都会为之心痛,无论你说它有多么原始落后,损耗多少木材,破坏多少生态环境,但它确实存在了几千年,珞巴人离开刀耕火种就难以生存。

刀耕火种地省工、产量高,远比村庄附近肥力不足的常耕地产量高,珞巴人很喜欢刀耕火种的耕作方式。这种地一般经过三、四年后,又让其长草长树,这期间叫休耕。其后再将土地里的树木杂草砍倒晒干焚烧,进行第二次耕作的叫轮耕。凡是在村子的周围,总有刀耕火种地、休耕地和轮耕地轮换,以形成独特的耕作周期。