云南中缅边境人家

唐书彪 李国文

在占地300多平米的家中,云南省保山市腾冲县猴桥镇猴桥社区余家寨47岁的余福云,很高兴地将自己种植的草果拿给记者看,红彤彤的草果散发着浓浓的香味。余福云告诉记者,村里的草果都被收购去加工成烹饪用的香料调味品。

余家寨是中缅边境上的傈僳族小村寨,在猴桥镇2万多人中,傈僳族有5000多人。38户人家的余家寨距离中缅边境4号界碑只有6公里,草果种植是他们的主要收入来源。

草果,主要收入来源

草果,是一种林下经济作物,属于姜科植物,其果实不仅是食品调味中的“五香之一”,还是一种常见的药材。

余福云一家4口人,种植草果100多亩,年产鲜草果约10吨。每年的10月30日,是猴桥村草果协会规定统一采摘草果的日子,也是余福云全家最高兴的日子。

“收购商派大卡车到村口马路边统一收购,采摘回来的鲜草果可卖3.5元/斤。”余福云说。简单算来,余福云家近10吨有7万元左右的收入。这是余家一年一次的主要现金收入。

在猴桥镇,村民多年来一直种植草果,是一种传统种植产业,但未成如今的规模。十几年前,镇里引导村民大规模种植,也指导企业下山寨收购。近年来,中国政府也鼓励有条件的地方因地制宜发展林下种养业。

去年,猴桥社区余家寨和旁边的蔡家寨种植草果5746亩,为1704位村民提供了人均2000多元的纯收入。

除了种植,余家还有70多亩的刺杉林。余福云说,这些林木成材时间长,大部分都是最近几年新种的,现在只能偶尔间伐一些原有成材的林木,未能带来现金收入。

余家寨村民家家户户还有一些同样不能带来现金收入的产业,这是一种传统的自给自足的小农经济,比如种些粮食,养几头猪。余福云在自家不到两亩的耕地上种了点玉米和苦荞,“村里种的玉米都是用来喂猪的,苦荞也不是主粮,自己吃的大米都要到镇里去买”。包括两头猪仔在内,余家喂养了四头猪。“自己养的猪,一般要一年到一年半出栏,猪肉基本上也是留着亲朋好友自己吃。”余福云说。

将猪肉制成熏肉、咸肉或腊肉,往往是中国各偏僻山区的传统做法,在余家寨也不例外。这里离镇上有20多公里,每家每户每月派人去“赶街”3次,购买些生活日用品。平时吃的蔬菜都是自家种的,猪肉便是这种传统制作而成的。

村民自給自足还体现在盖房子上,山区村民原来住的房子多是用木头做结构,用泥土夯筑成墙,如今的余家寨盖房子,墙已用砖头,但主体结构还是木制的。

住房,家家住新房

在房价居高不下的情况下,300多平米的房子,对于大部分中国城市人来说,是奢侈的,甚至是不敢想象的。而对余福云这样的中国农村家庭来说,则是必须的。余福云一家的房子是两层的,大门进来便是个大院落。“楼上楼下算起来,建筑面积也跟占地面积差不多,有300平米的样子。”余福云说。

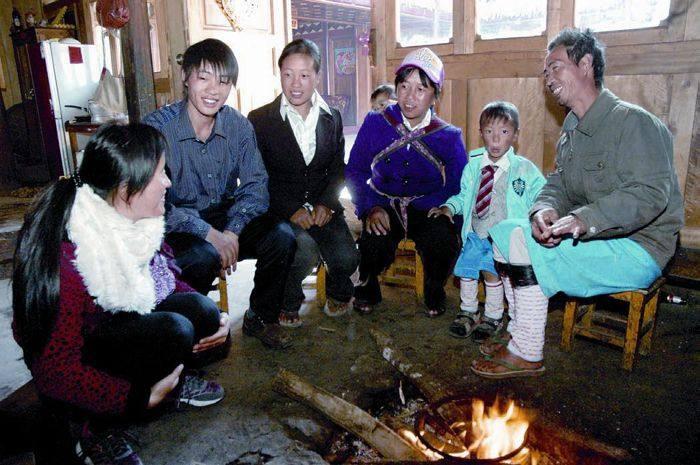

余福云这栋两层的房子,既要提供一家人生活起居的空间,还要有储藏粮食的仓库,存放农具的场所。与厨房相连之处还有个中间放着火塘的房间。

在中国西南地区,很多少数民族都有围着火堆欢歌跳舞的习俗,那是在村里的大广场上。而在家中堂屋和厨房中间有个摆放火塘的屋子。天冷的时候,全家人会围着火塘或聊天或议事。如今,这里的乡镇干部将其发展成为“火塘会议”,村民们一起讨论村寨里的大事情。

盖这么一栋功能齐全的房子,到底花了多少钱,余福云自己也不知道。按国家政策,村民在自己村里盖房所需的宅基地是村民集体所有的土地,是免费的。主体结构所需的木材,都是自己在山里伐来的。

余福云说,这栋房子是2002年开始盖的,不算自己及亲朋好友帮忙的工钱,真正只花3万元。

在离余家寨几百米远的蔡家寨,36岁的欧朝东家的房子是这两个寨子里最显眼的。这栋房子同样占地300多平米,其中两层的楼房占地180平米,院落等占地120多平米。

“2008年盖的房子,总共花了24万元。”欧朝东的妻子余春梅说,“其中请木雕师傅来雕刻就花了近8000元。”2月的云南边寨,天气已经比较暖和了,余春梅穿着单衣,对自家的收入、开销,似乎不太愿意多说。

教育,享受“三包”政策

在欧朝东的家中,几个小孩在院子里笑着跳着,不停地相互追打着。他们中有两个是欧朝东的孩子,一男一女,分别上小学四年级和六年级。欧朝东的大女儿上初二,已经开学,到镇里中学住宿了。

68岁的卜玉才是欧朝东的父亲,他像其他傈僳族老人一样,穿着现在的年轻人平时已经不穿的传统裤裙。老人坐在堂屋前,口里咀嚼一种保护牙齿的零食——一种颇有当地傈僳族特色的凉拌野生菜,看着嬉闹的孩子们。

卜玉才很小的时候,身体状况不好。在当地有这样的传统风俗:但凡小孩经常生病,或者整天哭闹不停,便要拜个干爹,孩子随干爹的姓,并让干爹重新起个名字,以期重获新生、健康成长。卜玉才便是拜了一位姓卜的干爹。

在卜玉才该读书的年纪,中国西南还刚解放,一切百废待兴,远在边境之地的蔡家寨的卜玉才根本没有上学的条件。到上世纪八九十年代,当全国各地高考热火朝天之时,欧朝东也只上完了小学,妻子余春梅连小学都没读完,便辍学回家帮家里干活。在那时的傈僳族家庭,十几岁的孩子往往是家里的主要劳力之一。

余春梅说,欧家的家底是公公早年做木材生意打下的基础。目前,欧朝东全家8口人,除了公婆和三个孩子外,还有一个37岁的智障的哥哥要养。全家真正的劳力只有他们夫妻俩。除了种植50多亩草果和几亩粮食之外,余春梅还买了一辆小汽车,这在村里也是少有的,每隔两天开车拉着村民赶街一次,往返一次村民给她20元。

这对欧家来说,也算是一项贴补家用的收入。为此,余春梅还平生第一次去了保山市,到市里考了驾照回来。对他们来说,省城昆明是很遥远的。记者采访的两个家庭中,余春梅是唯一去过200公里外的保山市里的人。

余春梅希望自己的孩子能多读点书,今后能出去见识世面,到更远的地方去闯一番天地。现在三个小孩都在镇里上学,免学杂费,还包吃包住。“三个孩子上学不需要花什么钱,两个在镇中心小学,每周一人给5元,上初二的每周给10元,作为零花钱,买点日常生活、学习用品。”余春梅说。

当前,政府对少数民族地区的九年义务教育普遍实施“三包”政策,即包吃、包住、包学杂费,针对西藏、新疆农牧区的孩子教育的“三包”政策延续到高中。作为西南边境傈僳族的欧朝东家的三个孩子,自然享受着“三包”政策,这大大减轻了欧朝东、余春梅一家的生活压力。

跳噶,生活丰富多彩

从没有去过省城的欧朝东、余春梅夫妻俩,却去过缅甸的第三大城市密支那。那是去年农历三月初八,夫妻俩跟村里其他青年一起,受邀参加密支那的“刀杆节”活动,大家骑着摩托车,从村里出发,赶路100多公里到密支那。

跟中国境内傈僳族的“上刀山、下火海”一样:“上刀山”,又叫爬刀梯,是在木梯上安装锋利的刀子作为梯级,表演者赤足踏在利刃上蹬上蹬下,脚底丝毫无损;“下火海”,参与者赤着脚丫,穿梭于火热的火炭堆中,并做各种艰难动作,结束后所有人也毫发无损。

活动是在密支那城郊的一个村寨里。在一块大广场上,欧朝东、余春梅并没有进行“上刀山、下火海”表演活动,他们只是跳噶,即围着火堆跳舞。这次的出国活动让夫妻俩很高兴,特意将纪念照冲洗放大挂在院墙上。

在猴桥社区,甚至每个小村寨,每年农历二月八、三月八,村里都会举行盛大的跳噶活动,正月里从初一直到元宵也是夜夜如此。

除了民族文化生活之外,猴桥社区还享受着一些现代的文化生活,镇里会指导各社区组织一些活动,包括老年协会的活动。另外,县里的电影队下乡放映电影享受国家的补贴。“镇里每个像猴桥社区这样的行政村,都有电影队来放电影,每月来两次。”猴桥镇文化站站长刘祖芬介绍说。

欧朝东家的电视机能收到45个台,这与各大小城市一样。若不是因为上不了网,余春梅还考虑买台电脑。目前,全国各地普遍实行了“网络村村通”,相信用不了多久,余春梅的家,这个中国西南边陲小寨子也能通过网络连接外面的世界。