哈密•哈密瓜•哈密人

丁燕

这里确实是个城,虽然不大,但已有相当历史。这就是哈密的命运:沙漠+绿洲;荒凉+繁华;沉寂+喧嚣。

在哈密,我曾见过这样一件衣服:是维吾尔族女士的外衣,但纽扣,是汉族人的盘扣,而其上缀着的扣子,圆盘状,四边装饰着罗马文字!

哈密人是不怎么讲排场的。讲给谁?沒有祠堂,沒有族人;哈密人又是不怎么说大话的。要在这里定居,必得拿出诚信,不能打一枪换一个地方。

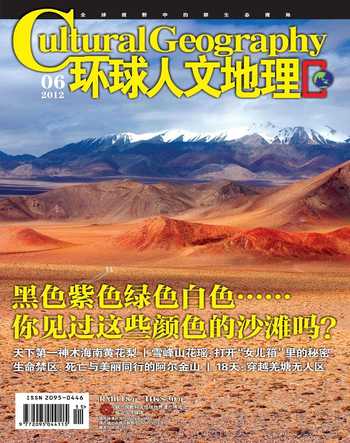

每个城市,无论大小都会有自己的形象气质,比如上海是现代,厦门是温馨,深圳是开放,成都是怡然,那北疆小城哈密的气质又应该是什么呢?有人说是“甜蜜”——这大概是从哈密名产“哈密瓜”联想起的;也有人说是“活力”,的确,作为茫茫沙漠中的绿洲城市,哈密天然就带着生命的活力……

哈密的气质难以评价,哈密人的特征则更难归纳,特殊的地理、民族、历史给了哈密太多的积淀。而身为这片土地的子民,哈密人身上似乎笼罩着散不开的纱幕,只有走近了,接近他们,与他们一起徜徉时光,这个遥远之地的城市人群才会展现他们的独特、深沉和与众不同。

哈密瓜:上苍赐予哈密的礼物

哈密是丝绸之路进入新疆后的第一个绿洲;此后向西,每经过一段戈壁,便能望见天边有一点绿。如此,从新疆至中亚,至小亚细亚,再至北非的埃及、卡萨布兰卡……另一条通往世界的道路由驼掌一延再延。古代的中原诗人曾感慨:西出阳关无故人。而哈密,则是西出阳关后的第一个城市。这里并非荒凉一片——意外的坎儿井、葡萄架,意外的哈密瓜、桑树枝,总让人疑心成海市蜃楼。然而,这里确实是个城,虽然不大,但已有相当的历史。而这也是哈密的命运:沙漠+绿洲;荒凉+繁华;沉寂+喧嚣。

这样地域环境下的哈密人,踏实肯干地求着生存,又因为骨子里流淌着哈密历史的根脉,自成着一份大气圆融。而哈密的“小”和哈密瓜的“甜”又让哈密人生活得如此滋润和自在。

哈密的一切都要从哈密瓜说起:那是甜蜜的瓜,不可取代的瓜,必须要引起足够重视的瓜。哈密瓜就在那里,在瓜地里,逐渐成长,成为一包“蜜糖”;但它实在不只是一个水果,无论草莓、芒果、葡萄、桔子、火龙果,哪里有它那般幸运,名气冲天。

哈密的名气得益于哈密瓜,哈密瓜是上苍赐予哈密的礼物:特殊的地理环境培植出甜蜜的水果;特殊的历史环境,造就了这种水果被当作贡瓜,被清帝钦点,扬名中原。在新疆,能培植甜瓜的地方很多,譬如伽师瓜,也许口感并不比哈密瓜差,但名气却无法望哈密瓜项背;吐鲁番总显得愤愤不平,似乎要和哈密争夺哈密瓜的原产地,然而,对新疆之外的人来说,似乎早已形成定论:哈密瓜=哈密,哈密=哈密瓜。

每个城市都有自己的个性和风格,虽然个中滋味不能被量化,然而若深入其中,则不得不被其感化。在重庆吃过火锅后,总觉得广东人吃火锅,是在吃某种形式,而不是滋味。如果北京塑造自己的形象是大气,上海是现代,厦门是温馨,深圳是开放,成都是怡然,也许哈密应该塑造的形象是甜蜜。甜蜜,首先由哈密瓜无与伦比的含糖量所决定,这是个可以量化的标准;然后,推而广之,深之。是否可以打出这样一条广告:到哈密,吃哈密瓜,过甜蜜的生活。

不一样的城:新疆地貌的微缩版

久居哈密不外出的人,也许恍惚中,以为哈密和别的城市沒有太大差别,但是,不,哈密是个完全不一样的城市:它的周围被沙漠、戈壁、雪山、草原包裹,这种景致,基本上是新疆地貌的微缩版。

虽说装下了整个新疆的特点,但哈密人的性格又迥异于新疆其他地域。譬如北疆人,因草原辽阔而多显豁达;南疆人,又因沙漠奇崛多显幽默;位于东疆的哈密人,深受中原汉文化浸染,同时,又杂糅了哈萨克族、维吾尔族等少数民族的文化传承,形成了一种特殊的,只属于这个地区的某种文化心理定势。在笔者看来,哈密人的性格大致可分为务实、大气、淡定3种。

哈密人肯干(不干就无法生存),愿意动脑子(自然环境恶劣),不轻易求人(可怕的烽火台……),不顽固(到底是交通要道),这种务实的性格,实乃地理环境塑造而成。哈密是中原的结束、西域的开始,双重叠加的命运让这里的人不得不变得更机敏,才能求得一线生机。

哈密是遥远的,遥远不仅是地理的结果,更能成为一种刑罚——遭皇帝贬斥后的纪晓岚,被流放至西域;而苏东坡,流放至岭南;同样,陀思妥耶夫斯基,被流放至西伯利亚。看起来,古今中外,让一个人去遥远之地便是惩罚,便是比杀头还残酷的折磨。笔者曾在哈密通往巴里坤的道路上,看到那些依旧挺立的烽火台,心里一阵阵紧缩。遥想古人,当外敌入侵,点燃狼烟,期盼救援时,要经受怎样的煎熬。而来自京都的指令,到达哈密时,已如强弩之末。

遥远……这是内地人无法理解的词。当笔者定居岭南东莞,驱车穿过三四个小镇而不知时,每每会想起那些烽火台。各小镇虽有中心地带,但其边缘处并无明显界限,一条街粘着一条街,一座山坡背后是另一座,到处都是人,是加油站,是修理铺,是便利店,是宾馆,是餐厅。同为流放地,东南和西北完全不同:东南气候温润、植物繁茂,虽口音倨傲、貌似蛮夷,可到底还是更容易生存;但西北——荒漠地带缺水,只这一点,便能轻易了结人的性命。随时随地大风吹翻火车、冰雪中牛羊成片倒下……自然,在这里,比之其他地区都更暴戾,让这里的人们求生存时,要付出更艰辛的努力。这也就要求哈密人不得不务实,否则,危及生存。

在哈密人的性情中,有一种难得的雍容大气之风。哈密人的大气,得益于它的历史。早在哈密还被称作“伊洲”时,已是不可小觑之地;及至清朝,哈密之重要性,几乎达到顶点。清廷以巴里坤县(镇西)为据点,由政府组织,大规模移民,在这里屯田戍边(唐在鼎盛时期,亦有过此举)。大量移民涌入,融入新鲜血液,和本地文化交融、碰撞,塑造出特殊的文化、特殊的个性。

哈密人:雍容大气和淡定的性格

在哈密,笔者曾见过这样一件衣服——维吾尔族女士的外衣,但纽扣却是汉族人的盘扣,其上缀着的其他小扣子,四边竟又装饰着罗马文字!这种服饰恰恰反应出哈密的文化等于本地土著文化+中原汉文化+西方文化。在多重文化熏陶之下的哈密人,逐渐形成雍容大气的性格:处变不惊、进退有度、松张有驰。比之中原内地人,哈密人更懂得天外有天;比之身居草原、沙漠深处的北疆人、南疆人,哈密人又因是新疆门户,信息交流便利,更容易接纳变革,更具有圆融精神。

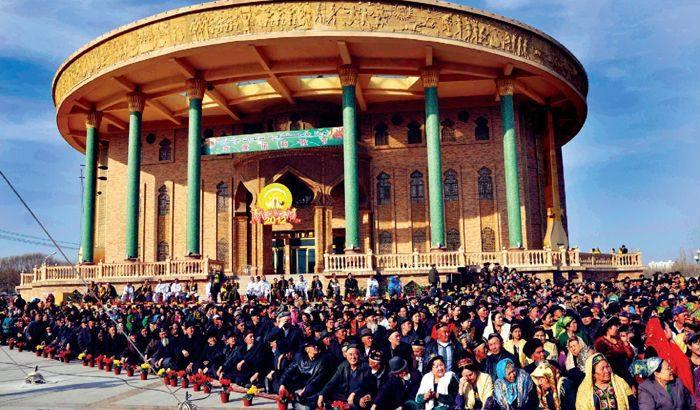

在新疆传统音乐“木卡姆”中,哈密木卡姆不似刀郎木卡姆那般激越,也不似十二木卡姆那般明快,艺术气度典雅、高贵、内敛。哈密木卡姆在其形成和发展过程中,经历了从民间到王宫,再返回民间的流传整合过程,充分吸收了来自中原、中亚、西亚的音乐艺术营养。笔者在哈密乡间参加过麦西来甫(聚会),看到裹着头巾的老妇手持一朵玫瑰花,款款走向一位少年,少年起,右手抚在胸口,鞠躬,接过玫瑰花,随节奏舞蹈。一曲毕,走向另一妙龄少女,向她敬献玫瑰花。彬彬有礼、气度非凡、节制内敛:舞蹈中的哈密人,形象地反映了这个地区积淀的文化。

哈密人的性格里,还有一种难得的淡定——不以物喜,不以己悲。这是笔者后来离开哈密后才慢慢体悟到的。到了北京,天子脚下,总感觉紧张。这种紧张是沒来由的,但又确实存在,几乎所有的外地人都能强烈地感受到。而在深圳地铁站,反复播送:不许带气球的人进入;在某个特殊时段,深圳的公园里,不允许放风筝。深圳的街道宽、大、干净,总摆出给别人参观的模样。无论首都还是特区,在这些被特别定义过的城市里,那定义便是双刃剑,生活在其中的人由不得自己,要随无数规则、禁令起伏跌宕。

哈密是个小城,是个边疆地区的小城,不仅远离首都,甚至远离区府乌鲁木齐,沒有被格外地关注,也沒有被特殊地照顾,某些时刻,哈密是处在被遗忘的状态,而这,也正好提供给哈密人淡定性格的基础:更注重活在当下,活给自己,而无需做样子给别人看。哈密人是不怎么讲排场的。讲给谁?沒有祠堂,沒有族人;哈密人又是不怎么说大话的。要在这里定居,必得拿出诚信,不能打一枪换一个地方。哈密人于是变得格外淡定,一淡定,便舒服;一舒服,便更人性化。

——以新疆莎车县为例