民族村寨旅游管理制度研究

杨建春,吴建国

摘要:本文以“经济—文化人”假设作为民族村寨旅游管理制度研究的逻辑起点,结合对朗德上寨的田野调查进行实证研究。郎德上寨“工分制”的形成和演化体现了村民在旅游活动中的经济行为既有为适应市场经济需要的“经济人”行为的特点,又有受民族传统文化深深影响的“文化人”的特征。理清文化观念与经济行为的这种互动关系,才能理解和认识少数民族传统文化与旅游经济发展互动的原理和机制。

关键词:经济—文化人;民族村寨旅游;郎德“工分制”

中图分类号:F590.1文献标识码:B

一、前言

自亚当·斯密、约翰·穆勒到当代的哈耶克、布坎南,都把“经济人”作为考察人类经济行为和市场经济的出发点。当代经济学家对“经济人”假设进行修补,也没有摆脱作为“最大化行为”的“自私人”的思维模式。“经济人”假设又称“理性经济人”假设,是指经济主体在经济活动中追求自身利益或效用的最大化,是个体行为的基本动机[1]。从“理性经济人”假设来研究人类经济行为,受到了来自不同方面的批评。如阿马蒂亚·森认为对自身利益的追逐只是人类许许多多动机中最为重要的动机,其他的如人性、公正、慈爱和公共精神等品质也相当重要。因此,如果把追求私利以外的动机都排除在外,事实上,我们将无法理解人的理性,理性的人类对别人的事情不管不顾是没有道理的[2]。诺思则指出,人类行为比经济学家模型中的个人效用函数所包括的内容更为复杂。有许多情况不仅是一种财富最大化行为,而是利他的和自我施加的约束,它们会根本改变人们实际作出选择的结果[3]。因此,经济学的内部与其他学科立足于经济人假设的现实意义这个角度,提出了一些不同于经济人假设的其他人性假设。例如德国社会学家马克斯·韦伯,把人的本性归结为人的道德性,提出了“道德人”的人性构想。又如梅奥提出的“社会人”,马斯洛提出的需求层次理论等等,分别从不同的角度对人的行为进行研究。

人作为一个复杂的开放系统,为了自身生存发展的需要,一方面内部各要素之间不断发生互动,另一方面与外界不断进行着物质、能量和信息交换。作为“经济人”的同时,人又是“社会人”、“文化人”、“宗教人”等等,这些属性反映在经济活动中,其经济行为就必然具有特殊性,而这种整体上的特殊性又迁延形成民族经济发展的特殊性。理清文化观念与经济行为的这种互动关系,才能理解和认识少数民族传统文化与旅游经济发展互动的原理和机制[4]。文化与经济的互动,使人的经济行为具有复杂性,在具有不同文化特色的民族村寨中表现得极为突出,对民族村寨旅游的发展有着直接影响。

二、民族村寨旅游管理制度研究的逻辑起点

(一)民族文化观念对村民经济行为的影响

从生产力的角度看,人与物两大要素构成了一切经济活动的基础。一定的区域空间内的各种自然资源属于生产力中物的要素;一定地域上的不同民族人群,则形成了生产力中人的要素。经济活动是为了满足人的生存需要和利益诉求,不同的民族文化特质形成了不同的生活方式和思维方式,这就使得各民族群体选择了不同的经济行为方式[5]。

民族文化是民族生存的自然环境、社会政治和经济在观念形态上的反映,是组成一个民族的人们在长期的社会实践中创造和发展起来的、具有独特内容和形式的文化,即物质财富和精神财富的总和。民族文化是把组成一个民族的人们联系在一起的精神纽带,是民族统一性和传承性的最显著的标志[6]。任何民族的文化都是在一定的地域环境中形成,反映了一个民族在特定历史条件下的社会生产力发展水平。不同民族在特定环境的适应方式和在改造过程中产生的本民族的文化特质,其本身也是民族经济活动的结果[7]。少数民族传统文化虽然有其精华,但也有其糟粕。从一定的文化是一定生产力反映的角度来看,少数民族传统文化在总体上是与其原始的、落后的生产力水平相适应,是与其“日出而作、日落而息”的自然经济相适应的,这种文化观念和行为准则显然是不适应市场经济文化体系的。民族村寨的村民很多不讲经济规律的经济现象和经济行为的背后,都隐藏着深刻的文化背景,这些经济现象更多的是民族文化观念的反映。不经济或违反经济规律的经济行为,在内地、在汉民族中也有,但是,其更多的是个体行为,这种经济行为影响不到一个村寨的经济发展;而民族村寨,更多的是群体行为,其对村寨经济的影响就是显而易见的[4]。

人性是历史的产物,又是历史地发展变化着的,世界上不存在一成不变的人性。以往的人性假设,或者偏重人的理性因素,使得“经济人”僭越了“人”的地位从而造成社会生活的单向度和机械化;或者偏重人的社会性因素,过分强调人与人关系中情感逻辑的作用,而轻视合理的理性逻辑。事实上,片面强调经济理性,会导致精神的荒芜和畸形的发展,片面强调文化价值,又会导致物质基础的匮乏和社会生产力的低下[8]。村民在民族村寨旅游活动中的经济行为既有为适应市场经济需要的“经济人”行为的特点,又有受民族传统文化深深影响的“文化人”的特征。文化人的最大特点之一就是有根据共同的文化价值、道德水准进行自我控制的“内控力”,这是少数民族地区乡规民约得以遵守和传承的社会文化基础。因而,“经济—文化人”假设可解释村民在民族村寨旅游活动中经济行为的特殊性。

(二)民族村寨旅游业具有经济和文化双重属性

旅游业具有经济和文化双重属性,旅游业是带有很强文化性的经济产业,也是带有很强经济性的文化事业[9]。从经济属性来看,民族村寨旅游是一种综合性的社会经济活动。现代旅游是以提高人们的物质文化生活水平为目标的社会性活动,并非是纯粹的经济活动,但是由于在满足人们旅游消费需求时必须要以消耗有形的物质性商品和无形的活动为载体,这就必然要牵涉到价值的消耗和补偿,所以在旅游的整个过程中都是以经济活动为基础的。在民族村寨旅游活动中,任何旅游者要顺利有效地到达旅游地并使旅游需求得到最终实现和满足,就离不开吃、住、行、游、购、娱等各方面的服务,而旅游经营者在提供相应服务的过程中的成本消耗必须通过与旅游者形成一定的交换关系才能得到补偿,从而产生一系列经济活动。同时,食、住、行、游、购、娱等不同内容的服务多是由不同的服务部门和机构分别提供的,由此就牵涉到了多种利益主体 [10]。所以,民族村寨旅游是一个综合性的、包含内容广泛、牵涉主体多的社会经济活动。

从文化属性来看,民族村寨旅游活动是以文化价值为核心、以旅游产业为载体的一种业态形式。在民族村寨旅游活动发生和发展的每一个环节,都体现着经济—文化的协同与互动。首先,文化是旅游景观吸引力的渊薮,是旅游业的灵魂。民族村寨是少数民族地区农村的基本社区,也是传承少数民族文化的基本空间载体。民族村寨之所以成为旅游资源,正是因为将民族文化融入其原生的自然和社会环境中,通过发展旅游可以真实自然地展示民族村寨的文化资源和民族特质,从而维护和创造出新型的文化生活方式。没有民族文化内涵的民族村寨不可能成为旅游资源,民族文化是民族村寨旅游发展的核心竞争力所在。其次,文化是旅游者的出发点和归结点,民族村寨旅游者旅游的目的主要为体验民族文化、满足“求新、求异、求乐、求知”等心理动机。通过旅游过程可以使旅游者更多的了解和鉴赏民族村寨的自然风光和民风民俗,有益于人们身心健康和眼界的开拓。最后,民族村寨旅游的发展能促进村民的全面发展。对民族村寨的村民而言,虽然旅游带来的首先是经济利益,是生活环境的改善、生活质量和生活水平的提高,但旅游不仅仅是一条增收致富的路,同时也是文化交流的一种途径:打破封闭、开阔眼界、通过与各国旅游者和外来文化的交流了解世界,对民族文化增强自尊与自信,丰富自己的人生阅历。从增加就业、转移剩余劳动力的角度来说,旅游业的开展为民族村寨引入了一种新的生产方式,必然需要一些新的技能,因而要求民族村寨村民全面提高科技文化素质,从而促进村民的全面发展。

在对“人”的学术研究中,往往需要把人的各种复杂属性进行简单抽象化处理。考虑到 “经济—文化人”假设一方面可解释村民经济行为的特殊性,另一方面与民族村寨旅游发展之间存在着天然耦合。因而本文以“经济—文化人”假设作为民族村寨旅游管理制度研究的逻辑起点。

三、郎德上寨的旅游管理制度

郞德上寨属贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县报德乡,位于雷山县城北17千米处的雷公山麓、望乡河畔,这是一个有138户,近600人的苗族村寨①。由于历史文化独特,民族风情浓郁,郎德上寨1986年被国家文物局列为全国第一座露天苗族风情博物馆;1997年被文化部授予“中国民间艺术之乡”;1998年被国家文物局列入“全国百座特色博物馆”行列;2001年成为全国重点文物保护单位;2008年,郎德上寨成为奥运火炬在贵州传递的第一站,也是全国唯一一个入选举办奥运火炬起跑仪式的村寨。

(一)郎德“工分制”简介

郎德上寨在20世纪80年代中期开展旅游活动之初由于集体接待表演规模宏大、环节众多,但是在管理制度上又无可借鉴的案例。在此背景以及苗族传统文化的影响下,郎德在形式上借用大集体时期的“工分制”进行民族村寨旅游的管理。经过20多年的修改和完善,今天郎德的“工分制”原则是“按劳分配”,体现了“公平、公正、公开”的特点,与大集体时期吃大锅饭的“工分制”有着本质不同。郎德“工分制”是一个严密而复杂的管理和分配制度,虽然没有完整的明文规定,很多规则均为口头约定,或散见于村规民约中,但每个村民对这些规则都很熟悉和清楚。郎德“工分制”工分发放及结算大体如下:

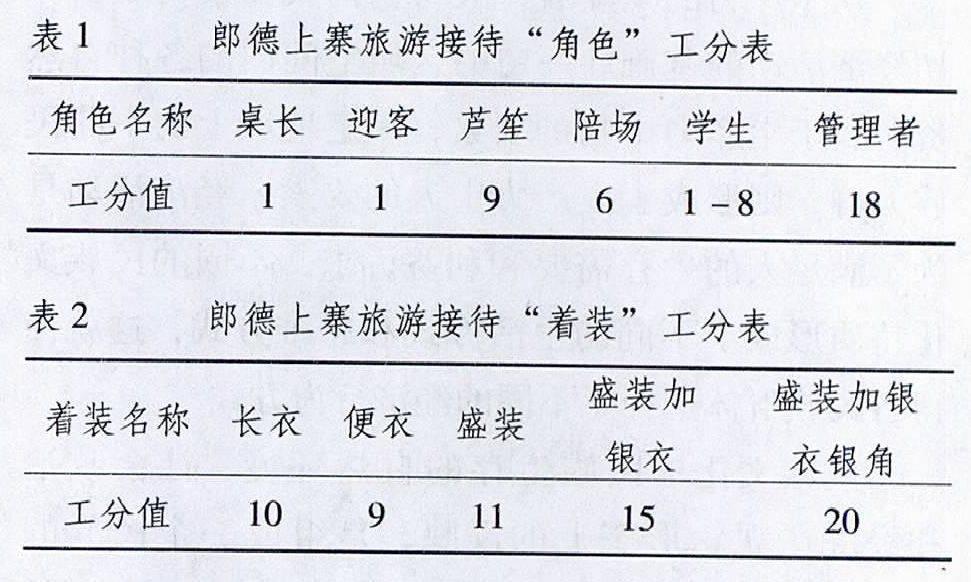

1.工分按村民接待的角色和着装发放(见表1、表2[11])。每场旅游接待以家庭为单位,按家庭实际出工人数,记工分一次。

2.“工分”分时段发放。为防止村民迟到早退,旅游接待小组采取按接待程序分时段3次放票的做法。以盛装加银衣为例,第一次,客人进寨之前发4分;第二次,拦门酒唱歌敬酒仪式结束后发3分;第三次,“团结”舞表演结束,发8分。

3.凭分记酬。郎德村民每户拥有一本工分本,旅游接待结束后,每家每户到村旅游小组按家庭实际出工人数及所领工分牌登记工分。同时,村旅游接待小组的工作人员在接待小组的工分登记册上也登记上每户旅游接待的工分,便于统计核对。每月末,村会计先统计出当月可分配旅游接待金额总数和全村总工分,计算出每个工分的价值,然后核对接待小组的工分登记册和每户工分本上的名字和数据,按工分比例与参加旅游接待的家庭结算。

(二)郎德“工分制”特点

郎德“工分制”主要体现了“公平、公正、公开”的特点:

1.公平。郎德上寨全体村民,都可以参加旅游接待活动并以“按劳分配”原则参与收入分配。并且,村民参加与否,或农忙时是否参加,都是自愿的。除了有的村民因外出打工或在外读书、工作等原因,没有参加旅游接待活动外,郎德上寨总体而言,基本上达到100%的社区参与旅游。

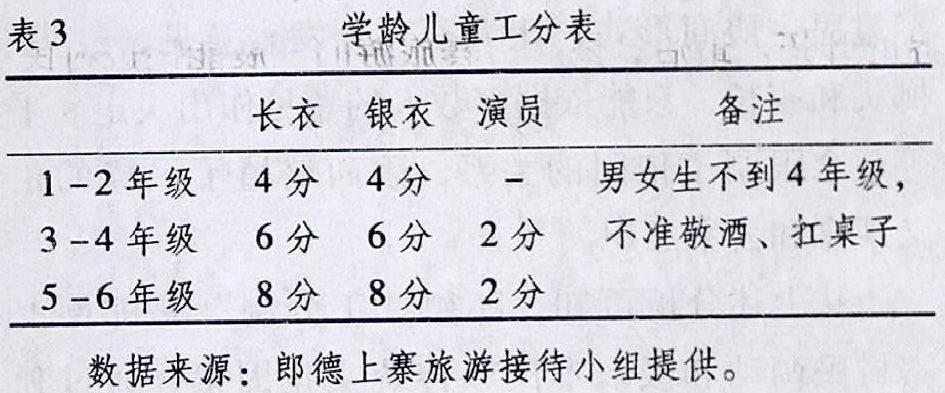

2.公正。“工分制”对旅游接待小组成员严格要求,并向老、弱、病、残等弱势群体倾斜。例如70岁以上的郎德村民及病残者,无论到场与否,每场表演可人均记6分;小孩(学龄儿童)只要穿着民族服装到场,依年级高低分别记1至8分(见表3);作为演员的妇女全程参与完整个接待表演每人每场最高的可拿20分;而旅游接待小组成员每个人每场只能拿18分,如果迟到还要扣分。

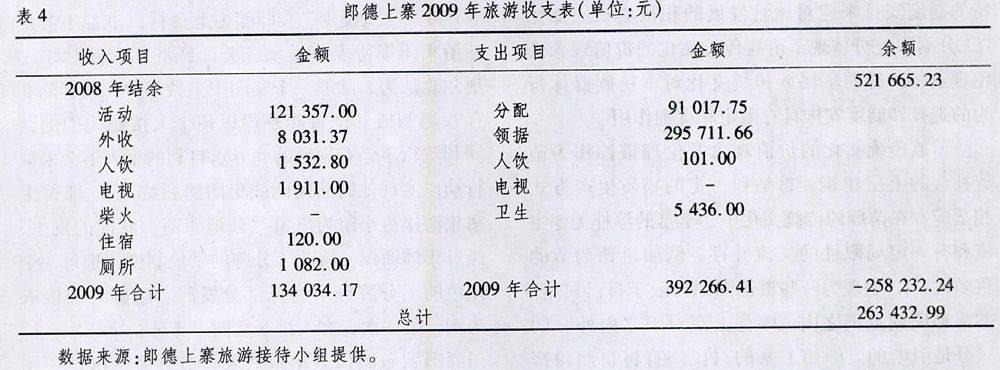

3.公开。郎德村委规定,在旅游接待的表演总收入中,村委提留25%,用于寨上修桥补路,维护寨容寨貌以及与旅游有关的开支。其余的75%对村民按劳分配,凭工分计酬。郎德上寨村民以户为单位,每月按工分本上登记的工分结账一次,如有疑问,可与旅游接待小组成员核实。旅游收入和分配情况定期公布(见表4),并受村民监督。旅游接待小组成员每三年重新选举一次,由全体村民投票决定。

四、郎德上寨旅游管理制度演化分析

在现代经济社会中,民族文化因素提供一种价值观直接影响民族的意识,其社会功能主要是为经济生活和政治生活提供某种约定俗成的行为规范[12]。苗族历史悠久,源远流长。根据史籍记载、考古发现以及苗族心史传说资料,苗族发祥于我国长江、黄河、淮河的入海处。5000多年前,他们北渡黄河,挺进中原,形成了名曰“九黎”的部落集团。著名的涿鹿之战,以黄帝战胜蚩尤而告终,蚩尤余部流向长江中下游,开拓发展,又建立起著名的三苗国。后经尧、舜、禹三代的不断征伐,他们又流向长江以南的荆州一带,被称为“荆蛮”。秦汉以后,他们又流向武陵五溪地区,并顺着五溪溯江而上,进入贵州、四川、云南和广西[13]。至1949年前,大部分苗族地区已经进入阶级社会,但也还有一部分乃处于原始社会末期的发展阶段,保留着共同劳动、讲互助、均分配的原始生产关系,与之相适应的伦理道德观念在社会生产和生活的各个领域仍有许多遗存,并在苗族社区发挥着重要的作用。苗族传统文化中对郎德上寨选择“工分制”影响的主要因素如下[13]:

1.苗族传统文化的“团结互助、集体至上”。在苗族的传统文化和道德观念中,群体是远高于个体的现实存在,是被“神圣化”了的具有崇高意义的存在,个体必须归属于群体。在苗族的“议榔”组织和习惯法中,有一种关于对违犯榔规者给予“开除”的处分,被“开除”者即使不被驱逐出村寨或一定社区,也被断绝同“议榔”的各成员的一切交往。“开除”是一种仅次于处死的严厉处罚,受罚者亦感到离开群体是很严重的问题,脱离群体就意味着失去了庇护,失去了生存的权利。

2.苗族传统文化的“平均主义”。直到近、现代社会,苗族仍保留着原始的平均主义,比如进山狩猎,他们捕获猎物后,还有一套完整的分配方法:一般通过领头老人进行分配。在分配猎物之前,首先要向山神祈求、敬祭,报答山神的恩赐。有人说:今天一帆风顺获得这样好的猎物,这杯酒这块肉应敬山神。他们把山神敬祭完后,那老人说:今天是谁的猎手,应得猎头和一条腿。众答没有意见,众人又对老人说:您也有一份功劳,应得一只肉腿。老人点点头。其余的人都按老人的吩咐,一一平均分配,随意挑选,各得一份。这种平均分配猎物的方法,是原始人类的分配方式。

3.苗族的传统文化的“公平、公正、公开、民主”。由于苗族原始社会延续的时间较长,原始共产主义道德的影响较深。著名的苗学专家凌纯声在《苗族的地理分布》中就指出:“苗民有公意决之。故事必会议……尚复有所谓公理与民意也。”“善团结,贵信用,尤重视公意。”历史上苗族从未建立过自己的国家政权,其内部阶级分化不明显,人与人之间大体上是平等的,在政治生活领域民主意识较浓。无论是在鼓社、议榔组织内部或是在家庭内部,凡事关全体的活动或事件,都要经过民主协商形式,让大家充分发表意见,鼓头、榔头和家长,只能依据多数人的意见作出决定。平等观念限制了依附的关系,因而培植了民族的正义观念和公平意识。

从上述分析可知,郎德“工分制”是郎德上寨村民调动和吸取本民族传统文化因素,通过独特的制度安排来应对旅游发展的积极尝试。郎德“工分制”充分体现了苗族传统文化的价值观念及伦理道德,说明了民族传统文化对本民族群体行为的选择和制度安排具有限定和支配作用。

苗族传统文化的价值观念及伦理道德作为苗族社会的上层建筑,总是和一定的物质生产方式相适应。在苗族的传统文化中,丰富的淳朴美德主流和有一定局限性的支流并存。例如道德调节的狭隘性[13],表现为一些道德知识局限于自己村寨、部落和民族范围之内。郎德上寨对于“内外”的区分是明晰的。郎德上寨的村民一直将自然村寨的边界作为划分我——他的标志,凡是在此界限内的都属于“我”,而出于其外的则是“他”,在“我”圈中的人可以分享圈中的资源。在行政划分中,“郎德上寨”不仅包括作为自然村的郎德上寨,还包括对面山顶上的包寨。但是在郎德上寨的旅游开发过程中,包寨被排除在外,没有参与任何旅游接待活动,也没有被归入旅游目的地中[14]。因为在郎德上寨村民看来,所有的旅游资源都是“我”的,因此收益也是“我”的,自然郎德上寨“工分制”的支配范围仅限于本寨。

以上分析,主要体现了郎德上寨村民的“文化人”属性。下面,我们从郎德上寨“工分制”的演进历程来了解村民的“经济人”属性。

郎德上寨现在的“工分制”是经过20多年的发展逐步完善起来的,建立初期的“工分制”与今天的“工分制”有所不同。例如,在“工分制”初期,工分牌在旅游接待过程中仅发一次,在表演开始之前领取。但是,随着旅游接待活动的开展,旅游接待小组人员发现有村民出现了“搭便车”的行为。一种情况是,一些村民在领了工分牌就离开表演场地,等表演结束后就来登记工分;另一种情况是,表演进行到一半,村民才到场,也要求领取工分。“搭便车”的村民从旅游接待表演活动中获得了收益但并未承担相应的成本和贡献。在“经济人”视角下,郎德上寨的旅游集体接待表演活动可视为一种公共资源。由于公共资源具有外部性,人们过度使用公共资源几乎不用承担成本,而限制自己使用所产生的收益却分散到所有共同使用公共资源的人身上。因此,个体在做决策时不会主动考虑自身行为所包含的所有社会成本。郎德上寨一些村民由于受到外来“理性经济人”文化的影响,因而在旅游集体接待表演活动上存在“搭便车”的动机,等着消费别人供给的公共资源。这种“搭便车”的行为如果任之发展,结果会产生“公地悲剧”,即郎德上寨村民谁都不参加旅游集体接待表演活动。美国经济学家曼瑟尔·奥尔森认为,除非一个集团中人数很少,或者除非存在强制或其他特殊手段以使个人按照他们的共同利益行事,有理性的、寻求自利的个人不会采取行动以实现他们共同的或集团的利益 [15]。郎德上寨旅游接待小组为避免“公地悲剧”状况的发生,经过集体商议,修改工分牌的发放制度,把每一个角色的工分牌分解为三部分发放。以盛装加银衣为例,第一次,客人进寨之前发4分;第二次,拦门酒唱歌敬酒仪式结束后发3分;第三次,“团结”舞表演结束,发8分。三次发放工分牌的制度虽然增加了旅游接待小组成员的工作量,但是在很大程度上遏制了“搭便车”的行为,避免了村民迟到早退现象。

郎德上寨的“工分制”虽然是针对旅游集体表演活动设计的,但是在郎德上寨的其他旅游接待活动中处处体现了“工分制”的身影。以民族工艺品销售为例,2000年前后,村民为向客人兜售各种工艺品,在表演节目结束前就开始拥入,严重影响了表演者的发挥和游客的观赏,为争抢客人而互相争吵,既损害了郎德上寨的形象和口碑,也伤害了村民之间的感情。面对这种混乱局面,旅游接待组召集村民大会,议定并宣布:在郎德上寨集体表演的新鼓场地面周圈上,所有销售摊位统一划定编号,一个家庭固定一个编号,抽签决定每次工艺品的卖家,而且必须在节目表演结束后才能进行交易。这样的规则符合 “公平、公开、公正”的原则,及时有效地恢复了村落的秩序。

综上所述可知,郎德上寨“工分制”的形成及其演化历程是少数民族文化与经济发展契合的典型,无论是文化资源与旅游开发、经营管理过程与方式、利益分配与矛盾处理,无不体现一种有机契合。

五、结论与讨论

朗德上寨作为我国最早发展旅游的民族村寨之一,其旅游管理制度引起了各界的广泛关注。有学者认为,郎德的旅游管理制度没有体现个人能力的价值所在,不利于整个村寨旅游整体水平的提高,不利于把旅游做大、做强、做精、做细[16]。当地政府由于郎德上寨的旅游发展并未给当地的财政收入做出太大的贡献,也认为郎德上寨的旅游发展不理想。然而,旅游管理制度不能建立在功利性基础上,恰恰相反必须建立在民族村寨村民都能接受的理念规范上。建立在功利性基础上的制度是不稳定的,因为村民在旅游活动中的经济行为既有为适应市场经济需要的“经济人”行为的特点,又有受民族传统文化深深影响的“文化人”的特征。

近几年,上级政府部门一直希望郎德上寨扩大旅游规模,引进旅游企业参与旅游开发,但遭到了旅游接待小组成员及村民的一致反对。笔者通过田野调查发现村民反对的主要原因是因为村民担心引进旅游企业后,会以“公司制”替代现有的“工分制”,从而影响自身的经济文化利益。邻近村寨——西江千户苗寨,就是因为引进旅游企业后采用“公司制”旅游管理模式,虽然大幅增加了村寨的旅游收入,但大部分收入都归公司,留给村民分配的旅游收入不多,并且旅游收入在村民之间的分配也不公平,导致西江千户苗寨许多村民抱怨不断。西江千户苗寨村民的抱怨,进一步加强了朗德村民对自己村寨旅游管理制度“工分制”的认同。笔者认为,正因为郎德上寨的旅游管理制度实现了“经济人”与“文化人”的有机契合,不仅扩大了村民的就业机会,增加了村民的收入,而且加强了村民对民族文化的认同感及自豪感,促进了民族文化的传承,从而推动了全民参与式的民族村寨旅游良性发展。

生存环境的多样性和经济生活的多样性,造就了民族文化的个性特质,而现实的物质生产活动中产生的特定的民族意识,又成为影响该民族生存与发展的基础经济生活的要素。由民族文化特征所赋予的价值观念、道德意识、选择方式等等,成为民族特定的文化价值标准,对民族经济生活起着重要影响[17]。因而在民族村寨旅游管理的具体实践中,对管理制度的选择要充分考虑村民的“经济—文化人”特点,理清文化观念与经济行为的这种互动关系,这样才能保证村民的经济文化利益,促进村民积极参与村寨的旅游活动,实现民族村寨旅游的可持续发展。

注释:

①数据来源与笔者2010年8月郎德上寨田野调查。

参考文献:

[1]马姗伊.经济人的行为动机分析[D].辽宁大学,2008.

[2]段雨澜.经济人假设:反思·发展[M].昆明:云南民族出版社,2008:7.

[3]格拉斯·C.诺思.制度、制度变迁与经济绩效[M].上海:格致出版社,2008:27.

[4]庄万禄.民族经济学[M].成都:四川民族出版社,2003:93—95.

[5]陈庆德.民族经济学[M].昆明:云南人民出版社1994:57—58.

[6]吴仕民.中国民族理论新编[M].北京:民族出版社,2006:30—36.

[7]龙远蔚,吴兴旺,杜发春.中国少数民族经济研究导论[M]. 北京:民族出版社,2004:39—43.

[8]季玉群.旅游业经济—文化协同运作模式研究[D].东南大学,2004.

[9]于光远.旅游与文化[J].瞭望,1986(14):35—36.

[10]刘晓鹰.旅游经济学[M].北京:科学出版社,2008:10—16.

[11]李天翼.民族旅游社区参与的“工分制”[J].贵州民族学院学报(哲学社会科学版),2010(2):189—193.

[12]曹征海.和合加速论:当代民族经济发展战略研究[M].北京:民族出版社,2005:329.

[13]石朝江.苗学通论[M].贵阳:贵州民族出版社,2008: 649—662.

[14]杨正文.从村寨空间到村寨博物馆——贵州村寨博物馆的文化保护实践[J].中国农业大学学报(社科版),2008(3):5—20.

[15]曼瑟尔·奥尔森.集体行动的逻辑[M].上海三联书店,1995:2.

[16]肖潜辉.贵州乡村旅游发展中的评价、特色、分工及经营管理模式[EB/OL].http://tour.bjhotel.cn

[17]叶坦.论民族文化的发展特性与动力兼及区域经济与民族振兴[A].中华民族文化精神的呼唤海峡两岸弘扬中华民族文化学术研讨会论文集[C].北京,经济管理出版社,2000:39.

(责任编辑:李江)