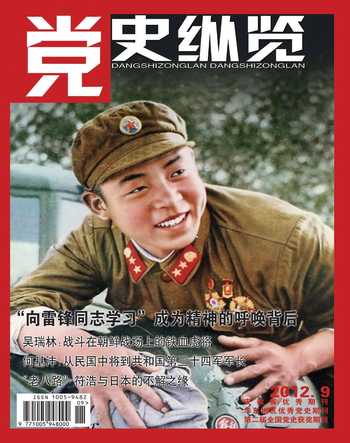

“老八路”符浩与日本的不解之缘

余果

日本是中国一衣带水的邻邦,两国关系历来是两国人民瞩目的焦点。对于外交部原副部长、原驻日本大使符浩来说,日本更是成就了他人生中的许多缘分。挖掘历史资料后,我们才得知符浩不仅是在抗日战场上抗击日本侵略军的“老八路”,还是日后中日缔结友好条约的关键人物,他参与了《中日和平友好条约》的谈判和签字工作全过程。

令日本鬼子闻风丧胆的“符号”出自罗瑞卿的一句戏言

凡认识符浩的人都说,符浩是个与日本有缘的人。提起符浩的“日本缘分”,还得从抗战时期说起。当年在抗日战争的战场上,符浩可是一个令日本侵略者闻风丧胆的传奇英雄。

符浩原名符忠孝,1916年4月出生在陕西醴泉(今礼泉)县东乡15公里处的西张堡村一个贫苦农家,家里世代都是以种田谋生的穷苦人。苦难艰辛的童年生活没有磨灭符忠孝的志气,反而激发了他求知上进的信念。10岁时,符忠孝入学校学习,他聪颖灵慧,刻苦努力。

1929年关中大旱,蝗虫肆虐,人们被迫背井离乡。年仅13岁的符忠孝为了维持生计,离开学校跟着大人外出谋生。在此后的几年中,他当过药铺学徒,做过油房雇工。1934年夏,18岁的符忠孝考入县立房巷小学5年级,次年凭借毅力和聪颖,他以优异成绩考进当时陕西最好的学府西安师范。西安师范犹如符忠孝人生中的一座桥梁,连接起他艰辛坎坷的过去和风起云涌的未来。在那里,这个正直的热血青年积极投身学生运动,寻找中国和自己的出路。

1935年,日本侵略者的魔爪已由东北伸向华北,翌年春天,符忠孝写下了一首抒发自己爱国情怀的诗句:“文章未必医贫病,宝剑应能解国忧。”1936年12月9日,他响应西安学生联合会的号召,参加了纪念“一二?九”运动一周年的大规模示威游行,宣传抗日救国。当年冬天,全国形势发生了根本变化,抗日红军已进驻到距西安以北百里之遥的嵯峨山,政治气氛较前更为自由和宽松。符忠孝有了更多的机会从事救亡运动,并经常写一些进步文章。

1937年7月7日抗日战争全面爆发后,符忠孝参加了西安学联组织的工作团,赴乡村宣传抗日救国的道理。同年9月,经进步组织安排,他到中国共产党所办的西北青年训练班学习,一个月后考上了延安抗日军政大学第三期,从此开始了军旅生涯。刚进抗大,教育长罗瑞卿便来看望新生,点名到“符忠孝”时,其浓重的湖南口音让人听起来像是“符号”,同学马上纠正,而罗瑞卿却幽默地说:“小题大做,一个标点,一个符号,有什么不可以。”于是,“一个标点,一个符号”的典故就在抗大传开,符忠孝豁然有悟,索性取其谐音改名叫“符浩”。

符浩永远不会忘记,在军政大学学习期间,有幸亲聆了毛泽东、周恩来和朱德等中央领导的教导。更让符浩一生难忘的是,在毛泽东为抗大学员作的“抗日战争必胜”报告会上,他挤到毛泽东身边请主席题词。毛泽东在符浩的笔记本上,用他那风格鲜明的毛体字龙飞凤舞般题写了“了解对象,尊重对象”8个大字。至今,符浩还珍藏着那个日记本。

在抗大学习期间,符浩思想进步很快,于1938年2月加入中国共产党,同年3月,被分配到八路军一一五师一团任政治处干事。1944年春天,符浩调鲁北渤海军区,先后任股长、敌工科科长。在整个抗日战争中,符浩身经百战,多次死里逃生,是个极富传奇色彩的人物。他曾孤身一人深入敌穴,凭着他的胆略和才智,不费一枪一弹,策动了王道部2000多伪军的起义。王道部起义,是山东战区自抗战以来伪军反正规模最大的一次。

任渤海军区对敌工作科长时,符浩被渤海区(原为清河区)一带老百姓传说为八路军部队里的“智多星”,当时,群众将符浩的名字化为“符号”,称他精通孙子兵法,善用三十六计战胜日伪军,并教育转化日军俘虏,使他们掉转枪口共同抗日。为此,日本鬼子对“符号”恨得要命也怕得要死,甚至对他的名字也闻之生畏。当时在渤海区流传着一个广为人知、以符浩之名讥讽日军的故事。说的是有一个日军“三角部队”的小队长长谷川特别坏,就是对同他合作的维持会中队一个刘姓队长也待之如奴,动辄训斥和辱骂。这个姓刘的队长怀恨在心,伺机报复。一日,日伪军集合列队。长谷川当众对刘又是一顿无故辱骂。刘灵机一动,突然指向日军一士兵,大声叫嚷:“符号!符号!”说时迟那时快,全体日军立即齐刷刷就地卧倒,拉动枪栓,如临大敌。不一会儿,日军缓过神来,发现平安无事,长谷川怒火冲天责骂刘。刘却指着那个日军士兵说:“我是说他胳膊上没有佩戴三角符号。”搞得长谷川也无可奈何。

长期从事对日军的工作,使符浩积累了丰富的对敌工作经验,并和许多日本反战军人结下深厚友谊。从那时起,符浩的外交才能已初露峥嵘。1945年日本投降后,符浩先后担任了渤海军区政治部联络部部长、宣传部部长、组织部部长等职。

1946年上半年,符浩任渤海军区政治部联络部部长时,被派到敌占城市德州任北平军事调处执行部驻德州第十五小组的中共上校代表,这使他有了第一次对外交往的工作经验。这一时期,符浩与美国代表怀特中校、国民党代表刘金明上校等人围绕德州的停战换防执行问题谈判交涉了近4个月,其经过可谓曲折多变。

符浩回忆,那时德州在中共解放区范围内,但城中的伪军一再袭扰。国民党企图收编德州城中的伪军,以抢占德州,美方代表则表面中立实际暗中扶持国民党。在复杂的环境下,符浩一面积极配合执行停战工作,一面小心防范城内伪军反扑,以及国民党军故意制造的摩擦,同时让美方代表无可挑剔。经过巧妙周旋,维护了中共的胜利成果。符浩的首次外交答卷颇为精彩,后来这段历史还被拍成了电影。

亲历《中日和平友好条约》签订的全过程

解放战争时期,符浩随华东野战军攻占济南、会战淮海、横渡长江、解放大上海,直至全国解放。1949年,符浩调任中国人民解放军三十三军九十八师政治部主任。1950年,战功赫赫的符浩被抽调进入刚刚成立的外交部,开始了近50年的外交生涯。

符浩进入外交部不久,中国着手建立与蒙古共和国的外交关系,1950年7月,符浩被任命为驻蒙古大使馆政务参赞。

1952年秋,符浩从蒙古回到国内任亚洲司专员。翌年7月27日朝鲜停战,战后的战俘遣返工作复杂而繁重,符浩受命前往朝鲜开城协助李克农担任志愿军遣俘代表团顾问,争取更多的志愿军被俘人员返国。

1954年9月,符浩调任外交部亚洲司副司长。1955年8月,他赴印度任中国驻印度大使馆政务参赞。符浩在印度工作6年半,参加了第一次中印边界谈判,亲自交涉印度军队驱赶中国牧民事件,并亲历了解救护送被达赖集团掳走的西藏女活佛回国等许多重大事件。

1962年6月,符浩调任外交部政治部副主任兼干部司司长。1966年“文化大革命”爆发,耿直的符浩首当其冲,在外交部第一个被停职反省、错误批斗。1968年,在周恩来的直接关怀下,符浩重新工作,回到了外交部恢复原职。1970年,他被任命为外交部办公厅主任、党组成员、革委会成员。

1971年10月25日,联合国第二十六届大会表决通过了“恢复中华人民共和国在联合国一切合法权利和立即把国民党集团的代表从联合国及一切机构中驱逐出去”的2758号决议。中国迅速组成出席联合国大会的代表团,乔冠华任团长,黄华为副团长,而符浩则是代表团秘书长。

就在这届联大会议上,符浩同中国其他代表一起,把新生的共和国的声音带进了联合国,带给了全世界。

1977年,符浩被全国人大常委会任命为中国驻日本大使。当时,执政日本的福田内阁欲重开中日谈判问题,却受到日本国内多方阻挠,特别是首相福田对于缔约的态度尚不很明朗。在这种情形之下,符浩被派出使东瀛,确实是身负重望。

符浩是中国外交部多年来主管亚洲事务的副部长和日本问题专家,对日本的政治、经济、军事、文化及社会状况十分熟悉,有“亚洲通”的美称。

符浩的到任,受到日本朝野的热烈欢迎。符浩向日本天皇递交国书后,接待的第一批客人就是日本促进日中缔约全国委员会的3位召集人:日本著名学者、前大学校长茅诚司,财界名人冈崎嘉平太和前驻苏大使门胁季光。他们向符浩表达了日本朝野人士要求日中早日重开缔约谈判,协议签约,以利两国友好关系长久发展的良好愿望。之后,符浩又先后会见了日中友好议员联盟会长滨野清吾,日本国际贸促会长藤山爱一郎,自民党内积极促进缔约的人士小坂善太郎、二阶堂进、久野忠治、川奇秀二以及财界的土光敏夫、稻山嘉宽、永野重雄等人。符浩在同他们交谈时,充分了解了日本朝野在日中缔约问题上的态度。

随后,日本20多个友好团体在东京新大谷饭店举行欢迎中国新大使到任招待会。原计划500人的大会,到会各界人士竟高达1000余人。其中财界人士约占一半。日本经团联、商工会议所、六大财团、十大商社的负责人均出席了招待会。对于这次欢迎招待会,符浩事后曾多次谦虚地说:“欢迎会可说是盛况空前。但我认为对大使本人是无关紧要的。谁此时来担任大使,都会受到同样的欢迎。日本各界人士,是欢迎中国粉碎‘四人帮之后的新大使,欢迎中日早日缔结和约,欢迎把中日友好推向前进。”

符浩切身感受到日本各界有识之士对缔约的热情,深感中日缔约是大势所趋,现在最大的问题是摸清日本内阁总理大臣福田赳夫的态度。到任不久,符浩便去福田办公室拜见了他,两人像是老友一样谈笑风生。会见中,曾学过8年汉语的福田为表示亲切,特意使用汉语请符浩就座和喝茶。福田先自我介绍学习过哪些中国经典名著,话题围绕中国文化,从“四书五经”到《战国策》。当谈到从政资历时,福田说:“我早年曾在汪兆铭(汪精卫)南京政府担任过财政顾问。请问大使阁下当时做什么?”符浩微微一笑说:“那时我是八路军,正和日本侵略者作战。”福田顿感几分尴尬,喝了一口茶,然后又问符浩:“那么您在战后呢?”“做外交工作。”符浩坦然回答。为了摆脱一时的尴尬,福田把话题一转,谈到自己名字福田赳夫中的“赳”字,据说是从中国经典中取来的,以此来表示中日同文、源远流长的友好关系。符浩随即答道:“是的,是出自《诗经》中‘赳赳武夫,公侯干城。阁下乃国家栋梁也。”福田听后,哈哈大笑。随之,会见的气氛又活跃起来。当谈到两国关系时,福田对日中关系的发展表示满意,并强调,日中之间应该建立一种体制,使两国关系准确无误地长久持续发展下去。

福田提到“要建立一种体制”,符浩敏锐地察觉到这表明了缔结和约的意向。在随后广泛拜会各界知名人士和日本内阁有关省厅大臣时,符浩的猜测得到了证实。时任内阁官房长官园田直甚至就向符浩主动提起日中缔结和约,表示要积极促进,还热切地说:“众人拾柴火焰高。”福田和一些内阁大臣对缔结的表示,可说同符浩的想法不谋而合。这种种信息,使符浩更加增强了促成友好条约尽快签订的信心。

经过深思熟虑,围绕着福田内阁能否同中国签订和平友好条约问题,符浩向中央决策高层提出了自己的看法。他认为,当时日本经过近20年的高速发展,急需向外扩展市场。中国是日本的近邻,有很强的地理优势。且中国粉碎“四人帮”之后必将对外开放,这个大市场正被世界发达国家看中。日本不抢先登陆,必落人后。当时中日贸易额虽然每年已达30多亿美元,但从中国这个大市场的需要看,潜力还十分巨大。福田虽然是日本社会中的右派分子,但作为当今的日本首相,为了日本自身和自民党的利益,他在对华关系上不得不超越意识形态去权衡利弊得失,认为通过缔约促进发展中日贸易是当务之急。

于是,符浩在给国内的报告中提出了福田内阁很有可能在近期同中国重开缔约谈判,并能够达成协议,同中方签订和约,并建议中方应持“因势利导,顺势而上,尽快促成”的观点。不料,符浩的报告还在馆内讨论时便遭到异议。受当时国内有关部门和学术界人士中流行的对福田内阁不够信任看法的影响,使馆有些人认为对福田内阁能否做到缔约,应持慎重态度。面对不同意见,符浩耐心进行协调,最后给国内的报告中采用的表述是“福田内阁在任期内不排除同我签约的可能”。

虽然对福田内阁在缔约态度上有不同看法,但驻日使馆仍集中力量积极推动福田缔约。在符浩的指挥下,使馆各部门都为促进中日缔约对日方有关人物和部门展开相应的工作。

在双方的共同努力下,几经周折,中日两国于1978年7月21日在北京恢复了中日缔约的谈判,且进展较顺利。到7月底,双方对条约的基本框架达成共识。与此同时,时任中央领导人华国锋、邓小平、叶剑英和李先念等亲自听取了中国谈判代表团的工作汇报。邓小平表示:“这个方案不错,要坚持按此谈。要坚持原则,不要怕破裂。但在方式上可以灵活一些。要争取谈成,也要做拖下去的准备。”他表示同意外交部的看法。令符浩难忘的是,叶剑英听完汇报后,热切地握着他的手说:“好好谈,争取谈成。”

日本方面也加紧了步伐,8月5日,福田首相首肯了园田直外相的北京之行。园田直组织了17人的代表团,选定8月8日赴北京签约。符浩也再次回到北京参加全程会谈。8月9日,中日外长正式谈判。园田直在谈判时说,美国总统卡特和国务卿万斯都希望日本积极地把条约搞好。美国希望日中缔约能成为中美建交的一个有利条件。时任中国外交部部长的黄华肯定园田直外相对中日缔约的热情和努力及中日双方代表团会谈的成果,并表示中方同意把反霸条款有争议的一句改为:“本条约不影响各缔约国与第三国关系的立场。”

8月12日下午,日本政府向园田直外相发出缔约的训令。当天下午两国外长分别代表两国政府在条约文本上正式签字。

“老八路”与日本战友30多年后重逢于日本

松木嘉次郎(即松木春一)是符浩的一位日本朋友,他们的友谊延续了60多年。他们相识在抗战的战场。那是1942年春天,在山东滨海地区的一次战斗中,日本士兵松木被八路军俘虏。当时符浩在滨海做对敌工作,他在接触到松木时,感到松木效忠天皇的观念非常强烈,思想也很顽固。符浩还记得他第一次见到松木时的情景,“他怒气冲冲,一脚就把新缴获的一挺重机枪踏翻在地。还拒绝教育,声言‘宁为玉碎,不为瓦全”。但是,在八路军的教育开导下,顽固的松木最终还是在真理面前改变了态度,他参加了反战同盟,从此成了符浩的战友。开始,松木在符浩带领下到江苏东海县桃林镇向日军据点用日语喊话,劝导日军士兵不要再为日本军国主义卖命。后来,因工作需要,他们暂时分别。1943年符浩由鲁南奉调鲁北,就任渤海军区敌工科长。当年10月31日,符浩抵达在华日本人反战同盟鲁北支部所在地八大组。当天晚上,他惊喜地遇到了在鲁南的老战友松木,那时的松木已是鲁北反战同盟的支部长。一年未见,两人立即热烈握手,欢笑不已。

此后,作为敌工科长,符浩一直同松木、中野谦吉等日人反战同盟的朋友在鲁北做对敌工作。他们的友谊经历了战火的洗礼,称得上是生死之交。1945年6月,八路军发起收复鲁北的蒲台、滨县等县的战役。在扫清蒲台城外的道旭据点时,战斗十分惨烈。在距敌堡近百米之处,符浩同松木、中野谦吉等几人选好了一个掩体,松木用日语喊话。他告诉日军:“你们已被八路军包围,死守守不住,待援不可能。八路军优待俘虏,赶快投降是唯一出路。”但是敌人拒降,并立即向符浩、松木等射来一连串机关枪子弹。接着,中野谦吉接过话筒,继续对敌喊话。中野在敌人的机枪声中,拉大了嗓门劝敌投降,并以亲身经历证明八路军优待俘虏的政策。但敌人仍然顽抗,不仅继续以机枪扫射,还用掷弹筒向符浩他们发射炸弹。在场的军区司令员杨国夫立即下令,八路军的迫击炮、掷弹筒、轻重机枪一齐向日军开火。经几次冲锋,八路军杀进了敌营,同敌人展开肉搏。最后,守敌被全歼。

从1942年至1945年,符浩与日人反战同盟的日本朋友战斗在一起,胜利在一起。1945年日本投降后,松木等人随主力部队去了东北。后来,松木在东北全境解放后就回日本去了,其他日本朋友也于20世纪50年代先后回国。从此符浩与他们断了联系。

1977年的一天,松木从报纸上看到了中华人民共和国新任驻日本大使到任的消息。当他看到符浩的名字,又看到报端那幅新大使的照片时,惊喜得几乎叫了起来:这不是当年渤海军区八路军敌工科的符科长吗!松木再也坐不住,立即拨通了中国大使馆的电话,称自己是符浩大使的老朋友,要求会见。可接电话的恰是一位处事较简单的年轻馆员,听电话那头的日本人说是符大使的老朋友,就深表怀疑。她想,大使是有名的抗日老战士,八年抗日的老八路何来日本朋友!于是一口拒绝了松木的要求。

松木碰壁之后,并不死心,继续设法同符浩取得联系。不久,松木了解到他的家乡长冈京即将举行欢迎中国新大使的大会,便给符浩写去一信。先做了自我介绍,又问符大使是否是当年的符科长。如是,还记得松木春一否?为了证实自己确实是符浩的老战友,他还把当年山东军区司令员罗荣桓和渤海军区司令员杨国夫等一大串负责同志的名字列了出来。符浩接到信后,喜出望外。日中友协在长冈京召开欢迎大会那天,符浩和夫人焦玲坐在主席台上。焦玲的眼神好,老远就认出了在会场上的松木春一。符浩夫妇激动地立即走下主席台,在数百名与会者惊奇的目光下,快步走向松木。松木见状也即飞跑着迎上去,两人紧紧地拥抱在一起。全体与会者都被这一热烈的场面感动得热泪盈眶,热烈鼓掌。

自从同松木恢复联系后,符浩与那几位前日人在华反战同盟的老朋友及其家人一直保持着密切的联系,这些老人及其后代都是促进两国友好事业的积极参与者。松木及其他前日人在华反战同盟的战友一直有一个愿望,他们也不止一次地对符浩提出,希望在有生之年回山东故地看看。1992年,中日邦交正常化20周年之际,前日人在华反战同盟的朋友,由符浩和焦玲陪同,访问了他们曾经多年并肩战斗、同甘共苦的原抗日根据地——山东省东营地区。他们满怀深情地在故地搜寻着当年的遗迹,拜访了几位参加过抗日的老人。面对故地,他们触景生情,无不潸然泪下。这次重访当年根据地,符浩还写了一首诗:五十年前鏖战处,重逢热泪意如山。浩浩春风暖大地,迢迢陆海心相连。

符浩祖籍陕西礼泉,至今乡音未改。一次,符浩与一位日本政治家会晤。听说符浩是长安人后,那位日本政治家便提议由自己说一首诗的上句,请符浩续下句。“长安一片月”,符浩脱口而出:“万户捣衣声。”那位政治家遂相信符浩是真正的长安人。礼泉在唐代属于长安,长安当时是亚洲的经济文化中心,日本就是在那时开始与中国进行广泛交流的。大量日本学者到长安访问学习,将当时先进的文化技术带回去,对日本的社会发展起了积极作用。说起家乡那片黄土地,符浩的话语中充满自豪,“药王孙思邈可是我的老乡呢”!他曾从日本买回国内已经失传的宋版《千金方》,捐献给耀县孙思邈纪念馆,还为家乡礼泉转赠日本优质苹果树苗。

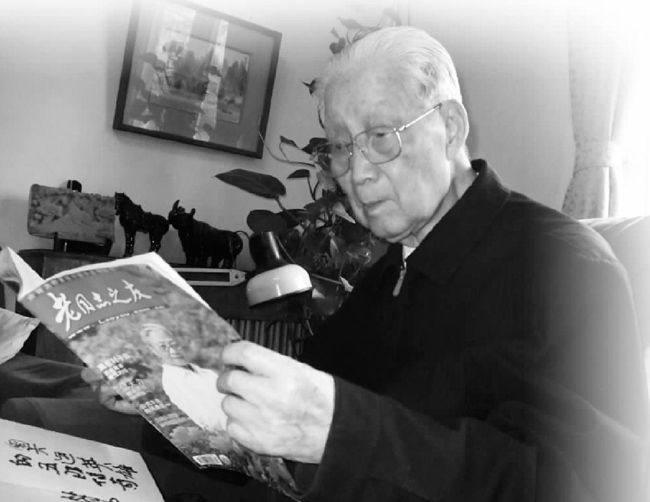

这位被当年的日本侵略者视为死敌又畏之如虎的抗日老战士,今天成了代表中国和中国人民的和平友好使节和外交家。他的那双曾亲自赶走侵略者的手,又为两国的和平,紧紧握住日本友人的手。历史的安排,让符浩感慨万千,“我是中日之间战争与和平的历史见证人,抚今追昔,中日关系应以史为鉴,继往开来。”(题图为晚年的符浩)

(责任编辑:徐 嘉)