法国大革命前夕社会状况分析

——从托克维尔《旧制度与大革命》谈起

吴心越

(南京大学社会学院,南京 210093)

法国大革命前夕社会状况分析

——从托克维尔《旧制度与大革命》谈起

吴心越

(南京大学社会学院,南京 210093)

托克维尔《旧制度与大革命》分析了法国大革命前夕的社会状况,形成研究革命与社会运动的“变迁、结构、话语”三大要素。社会变迁主要集中在关注发展型相对剥夺。大革命前几十年的繁荣刺激了人们的欲望,旧制度无法满足持续上升的需求,人们就产生相对剥夺感而趋向变革。社会结构分为中央集权政治结构和分裂的阶层关系,导致整个国家缺乏中间地带的缓冲和各阶层的整合,革命将君主制顷刻毁灭。话语上,流行的“文学政治”要求自由和平等,激起人们的变革热忱,却因过于理想化而脱离政治实际,缺乏革新社会的切实规划。

托克维尔;《旧制度与大革命》;法国大革命

引言

托克维尔《旧制度与大革命》前言开宗明义:“1789年,法国人以任何人民所从未尝试的最大努力,将自己的命运断为两截,把过去与将来用一道鸿沟隔开。”[1]29然而,“若要充分理解大革命及其功绩,必须暂时忘记我们今天看到的法国,而去考察那逝去的、坟墓中的法国”。[1]29为了深入旧制度心脏,托克维尔重读18世纪名著、公共文告、政府档案、陈情书,以及大量反映时代精神的著作,力求将“事实和思想、历史哲学和历史本身结合起来”[1]2,从旧制度描述式展现与历史分析中探寻大革命的深刻根源。

在革命与社会运动研究中,《旧制度与大革命》的经典地位不可动摇,托克维尔将解释法国革命起源的出发点放在国家。研究革命与社会运动的三大要素——变迁、结构、话语①参见赵鼎新《社会与政治运动理论:框架与反思》,《学海》2006年第2期,第22页。他认为,影响和决定社会运动产生和发展的宏观结构,可以概括为变迁、结构、话语等三个因素。这三者不是变量,而是考虑问题的出发点。变迁就是种种社会变化。结构包括两个方面,一是国家的结构及其行为方式,二是社会结构以及社会行动者的结构性行为。话语则包括社会运动的意识形态、口号或话语策略等。,书中都已具备。笔者尝试将书中的具体内容重新整合、提炼,从变迁、结构、话语三大视角出发梳理托克维尔的革命叙事。

一、变迁:发展型相对剥夺

宏观社会变迁的重要性显而易见。社会变迁将导致生活方式变化,导致意义重组,乃至社会失衡和断裂。这种变化不一定是社会崩坏,在社会境况变好时,大规模群体性运动却往往大量涌现,一些重大的社会革命恰恰发生在国家境况改善之时,伊朗、俄国、法国革命都是如此。[2]81

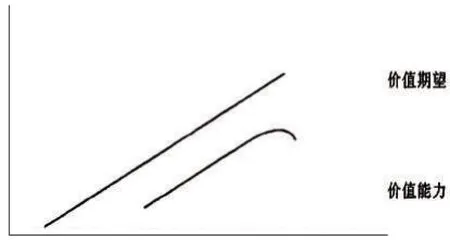

一个社会价值能力和个体价值期望均在提高,但社会价值能力由于某种原因而有所跌落,从而导致价值能力与期望之间的落差扩大,就会产生“发展型相对剥夺”[2]80(见图1),常见于发展中或处于改革中的国家。“革命的发生并非总因为人们的处境越来越坏……对于一个坏政府来说,最危险的时刻通常就是它开始改革的时刻。”[1]210中国辛亥革命爆发前,清末新政即尝试改革进行资源再分配,各方力量被动员起来并迅速壮大,但现存制度却无法为其进入权力中心提供机会,在这种“参与爆炸”的情况下,革命就变得不可避免。[3]8

18世纪的法国经济状况大有起色,无论工业、农业还是国内外贸易,60年代末出现了“路易十五的黄金时代”[4]。大革命前路易十六统治时期是旧君主制最繁荣时期,人口增加,财富增长,海上贸易超过英国,在大革命前近二十年中增长了一倍。国王尊重公众舆论,实施公共工程,设立基金赈济贫民,农民自由和财产也逐渐得到保护。[1]207-209然而随着整个国家表面境况趋好,却突然爆发颠覆性革命。托克维尔提出一个重要问题:何以繁荣反而加速了大革命的到来?

路易十六当政,社会和经济状况都有较大改善与发展,人们价值期望水涨船高,“每个人都在自己的环境中焦虑兴奋,努力改变处境:追求更好的东西是普遍现象”[1]205。然而,“精神却显得更不稳定,更惶惑不安;公众不满在加剧;对一切旧规章制度的仇恨在增长”[1]209。调节各种需求的尺度随着社会财富的变化而变化,社会处于变迁中,欲望不再受到制约,处于自然而然的兴奋状态,随着境况的转好,欲望则会更加强烈,更多的收获刺激着他们,使他们渴求更多,更加难以忍受传统的规章制度。[5]269-279

1789年的财政危机引起了连锁反应。由于政府实施公共工程,发放救济款和奖励,收入却难以匹配支出的增长。据1788年3月编制的预算,政府支出约六亿二千九百万法郎,收入约为五亿零三百万法郎,赤字达一亿二千六百万法郎。[6]101从技术角度来看,实行税务平等几乎是此刻唯一可行的办法。随之而来三级会议即将召开的消息震动了资产阶级,国王将同意他们维护自身利益。在多菲内省,贵族在按人投票和税务平等上向第三等级做出让步。[6]120这些都更加激起资产阶级的热情。蒸蒸日上的资产阶级对自己在权力分配中所受限制愈发感到不满,希望彻底改变权力与财产集中于少数人的状况。

1788年法国农业遭遇灾难性歉收,政府赔本抛售进口粮,面包价格依然不断上涨。工业也变得不景气,失业现象严重。不论是城市平民、无产者还是农民,税收丝毫不减,收入却大大下降;物价暴涨,官吏和领主趁机囤积居奇。[6]122-123社会价值能力达到曲线拐点,与个人价值期望的落差逐渐扩大。一方面人们强烈渴求更好生活,另一方面社会却难以维持发展局面,反而趋于恶化。民众压抑的怨恨与被剥夺感终于被点燃,革命烈火席卷法国。

二、结构:政体与阶层关系

解释社会革命首先要弄清旧制度下革命形势出现的原因,要集中关注制度性的决定情势,群体之间在社会中的相互关系。关于社会历史现实的结构性视角是分析社会革命所必须的。[7]19《旧制度与大革命》蕴含托克维尔对社会结构的深刻思考。

(一)中央集权政治结构

托克维尔描述了大革命前法国的中央集权制度。御前会议作为被置于王国中央的唯一实体来管理全国政府;总监领导几乎全部国内事务;在各省则由总督管理大小事务;没有一个附属行政机构,或者说,只有事先获准方可活动的部门;一些特别法庭审理与政府有关案件并庇护所有政府官员。[1]97中央政权及其代理人决定和领导全国范围内的捐税、征兵、所有公共工程,负责维持治安,赈济贫民乃至“强制”他们致富——政府管理一切事务,无论巨细。[1]78-82

政府成功集权伴随着传统贵族制衰落,贵族统治日益被官吏等级制度所取代。他们丧失权力、脱离群众,但仍保持免税特权,最终沦为一个封闭种姓。而过去,正是贵族集团在中央政权与平民中间地带起缓冲作用,托克维尔将之视为自由的奠基人和持久屏障。封建领主们拥有极大权力,也相应担负重大责任,如维护地方秩序、赈济穷人,同时也在与中央政府的抗衡中保障个人自由。当这一力量被摧毁,中央政权和个人之间只剩下广阔而空旷的空间,中央政权在个人眼中成为公共生活所必须的唯一代理人。[1]107人们丧失中层组织力量,变得原子化,却不得不仰赖政府;而当国家发生危机,所有矛头也一致指向政府,城市必需品供应问题乃至任何地方性经济危机都有可能上升为全国性政治问题。

1788到1789年暴露的诸多问题,鼓舞了被压制诉求及愤懑的集团,城市平民与农民联合攻击封建君主制度,他们高喊着面包加入了革命。约翰·马考夫指出,乡村民怨主要集中于赋税与君主政体,他们大张旗鼓地反对君主权力与特权,而不是反对封建领主个人。①转引自(美)查尔斯·蒂利《欧洲的抗争与民主(1650-2000)》,陈周旺、李辉、熊易寒译,格致出版社、上海人民出版社2008年版,第97-98页。

托克维尔认为,“世界上所有社会中,长期以来一直最难摆脱专制政府的机会,恰恰是那些贵族制已不存在和不能再存在下去的地方”[1]34。当中央政权控制一切,社会缺乏中层缓冲力量,一方面极易引起大规模的全国性社会运动与革命,以异常激烈的方式要求摧毁旧制度;另一方面,人们对集权的依赖却难以一下子被摧毁,在无政府状态之下找不到方向,又被人民专政的粗暴所挫伤,他们急需寻找一个能重新赋予安全感的主人。专制政府便有了极好的重新建立的机会,人们将重回它的庇佑。

(二)分裂的阶层关系

贵族制度的衰落,整个社会丧失一个重要的整合机制,人们只关注个人利益,毫无公益品德可言。托克维尔认为,贵族想要保持对人民的影响,唯有两种方法:统治人民;或与人民联合起来以便节制统治人民者。[1]281事实上,大贵族集中到宫廷,小贵族定居外省却一无所为、令人厌烦——贵族就这样与人民分离。

资产者与贵族变得同样富有,拥有相同的教育与生活方式,他们趋于相似,但是彼此也更加隔离。随着领地统治的瓦解,三级会议召开得越来越少甚或停止,地方自由随之毁灭,资产者与贵族在公共生活中再也没有联系。贵族集团虽然丧失政治权力,但作为个人却获得许多之前从未享有的特权,尤其是捐税方面的特权。捐税摊派征收在资产者与贵族之间划出一道阶级界限——自从不再平等缴纳捐税之后,他们便再也没有任何理由一起商议问题,感受共同的需要和情感。[1]125-127

资产者与农民分离,几乎同贵族与资产者分离一样。为了逃避军役税,平民中的富裕者宁可出租财产遁入城市,不久便丧失对田园的嗜好,对留在农村的同类人的劳动和事务变得陌生。由于居住地点和生活方式不同,资产者与农民分离。此外,城市中有几千种官职可以免去资产者的全部或部分公共负担,“这些可悲的特权使那些被剥夺了特权的人心中充满嫉妒,而使那些享有特权的人更加自私自利,趾高气扬”[1]131。资产阶级内部也无休止地斗争与争吵,为了小团体利益不断产生摩擦,而公共利益已被遗忘一旁。

尤其值得一提的是被抛弃的农民阶层。种田人一旦挣到一点财产便打发子弟进城谋取官职,而长期居住在农村并与农民保持联系的本堂神甫,因其特权也激起人们对制度的仇恨。托克维尔指出,此时“农民与上层阶级几乎完全隔离开了;他们与那些本来能够帮助他们、领导他们的乡亲也疏远了。这些人有了知识,富裕起来,就避开农民;农民好像被人从整个国民中淘汰下来,扔在一边”[1]180。大革命前夕的法国,农民仍占全国2600万总人口85%,农产品至少占国民生产总值60%。[7]67广大农民阶层恰是整个国家的重要基础性力量,而大规模的农村起义就形成了冲击封建制度的巨大力量。

大革命前夕的法国,整个社会缺乏整合力量,各个阶层彼此孤立,再也组织不起什么力量来约束政府或者援助政府。社会基础一旦动摇,君主的宏伟大厦就会在顷刻间全部毁灭。

三、话语:文学政治

18世纪的法国文人关心同政府有关的各种问题,深入探索政治体制的基础,考察其结构,批判其设计。[1]174-175他们维护自然权,以理性原则和抽象政治哲学为依据,构建起一个深具乌托邦色彩的理想社会蓝图。这场声势浩大的启蒙话语猛烈抨击君主专制和封建特权,反对宗教愚昧,为法国大革命进行意识形态上的准备,而文人也成为一个领导阶级的假想替代物。[8]226这正是托克维尔所说的“文学政治”。

这些抽象观念为何会深入远离抽象思辨的大众,乃至成为有闲者日常聊天的话题?托克维尔的答案是,“文学政治”超脱具体社会,在社会与政府问题上始终追溯更具普遍性、更自然的东西,因此它能够燃起人们普遍的热情,激起传播的热望。泛滥的封建特权不断伤害大众,人们身受立法妨碍、饱受旧制度弊端之苦,却看不到医治社会的良方,于是便爱上了知识分子们充满正义和激情的“文学政治”。“每种公共激情都乔装成哲学;政治生活被强烈地推入文学之中,作家控制了舆论的领导,一时间占据了在自由国家里通常由政党领袖占有的位置。”[1]177“文学政治”甚至受到贵族们支持,他们把文人奉为座上客,将这种种学说视为巧妙的精神娱乐,而对这种文学化政治理论的危险性毫无察觉。

托克维尔洞察到“文学政治”的局限性。菲纳隆、卢梭、伏尔泰、狄德罗等启蒙先哲终日谈论政治,事实上对政治经验一窍不通。他们盲目相信理论,生活远远脱离实际,在政界无所作为,也所知甚少,“没有任何经历使他们天性中的热忱有所节制,没有任何事物预先警告他们”[1]176。被称为“革命思想理论上的奠基人”[9]5的菲纳隆,基于纯粹的道德标准评判政府问题,总是告诉人们设想中那些完美的人会怎么做,并且坚定地以文明美德来判断一切问题。再如卢梭,其社会契约论、人民主权说在民众中引起激烈反响,尽管他的推理有些似是而非、不够严谨,而且历史事实也证明,他心目中这种源于日内瓦的理想的小城镇直接自治模式,无法推展至一个大帝国。[9]17但他的表达充满激情,又赋予人民至高无上的地位,令人无法抗拒。托克维尔发现,民众对这些思想家言听计从、衷心拥戴,而这正是一种“愚昧”的表现。[1]177他们要求同时而系统地废除所有现行法律与惯例,以为借助理性就可以毫无震撼地对复杂、陈旧的社会进行一场全面而突然的改革,扫除一切沉疴旧疾。

非宗教倾向在18世纪的法国人身上发展成为普遍占上风的激情。当传统的法律、制度被推翻,及至宗教法规也被废除,整个社会就失去基点,人们的精神失去常态,无可攀附也无处栖身。

结语

《旧制度与大革命》旨在回答“这场在几乎整个欧洲同时酝酿的伟大革命为什么爆发于法国而不在他处,为什么它好像自发产生于它即将摧毁的社会,最后,旧君主制怎么会如此彻底、如此突然地垮台”。[1]32

书中某些论点,如对旧制度下王权作用的评价、贵族的无权地位、农民的贫困化等是否准确,历史研究者已经进行了后续的考察和修正。[1]viii勒菲弗尔认为贵族的反动其实贯穿着整个十八世纪,他们一直在用对抗宫廷和诉诸舆论的方式抵制和破坏国王的权威。[6]93傅勒指出,18世纪的法国行政官员不仅由于拉帮结派,也因为政治意识形态抉择不同而深深分裂,他认为托克维尔“在这幅可能有点过分的关于政府中央集权化的图景引导下”,“凭推断重构了他所描绘的这个过程的那些行动者”。[8]209托克维尔为了建构自己的社会叙事,有意识地选择一些历史资料而忽略了另外一些。他也没有对旧制度末年的财政状况、国际关系和对外战争等对革命有重大影响的因素进行分析。另外的质疑则源于托克维尔本人的贵族身份,认为他因此过于美化贵族政治,同时对群众革命怀着潜在的轻视和惧怕。[1]iv

托克维尔对法国大革命抱有矛盾感情。《旧制度与大革命》一方面赞扬1789年的最初时期——“这是青春、热情、自豪、慷慨、真诚的时代,尽管它有各种错误,人们将千秋万代纪念它,而且在长时期内,它还将使所有想腐蚀或奴役别人的那类人不得安眠”[1]32。另一方面,他又指责人们最终抛弃初衷,忘却自由,一个更加强大、专制的政府重新夺得并集中全部权力,取消了以高昂代价换来的自由。[1]32

托克维尔对大革命的态度可以理解。写作《旧制度与大革命》的1851-1856年,法国正处在路易·波拿巴发动政变,建立和巩固第二帝国的时代。1852年12月2日,波拿巴登上权力之巅。其后他便自认拿破仑三世,并很快开始压制公共精神和国民力量,加强对普选的监控,限制言论和出版自由。法国大革命后的六十年间,人们两次投到专制制度之下,它比旧制度更庞大、更完备,专制与平等相结合造成全面的奴役,这不能不让托克维尔痛心疾首。托克维尔的深刻之处在于指出这一切都深植于旧制度之中,“逝去的、坟墓中的法国”[1]29隐藏着今时社会的来路与根基。

[1]托克维尔.旧制度与大革命[M].冯棠,译.北京:商务印书馆,1997.

[2]赵鼎新.社会与政治运动讲义[M].北京:社会科学文献出版社,2006.

[3]许纪霖.晚清新政催化辛亥革命[J].国学,2011(10).

[4]王令愉.法国旧制度下的农业与工业经济状况研究[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),1999(6):86-93.

[5]埃米尔·迪尔凯姆.自杀论[M].冯韵文,译.北京:商务印书馆,2001.

[6]乔治·勒费弗尔.法国革命史[M].顾良,孟湄,张慧君,译.北京:商务印书馆,2010.

[7]西达·斯考契波.国家与社会革命[M].何俊志,王学东,译.上海:上海人民出版社,2007.

[8]弗朗索瓦·傅勒.思考法国大革命[M].孟明,译.北京:三联书店,2005.

[9]阿克顿.法国大革命讲稿[M].秋风,译.贵阳:贵州人民出版社,2004.

An Analysis of Social Conditions before French Revolution: Based on Tocqueville’s The Old Regime and the Revolution

WU Xin-yue

(Institute of Social Studies,Nanjing University,Nanjing 210093,China)

s:The Old Regime and the Revolution by Tocqueville analyzes the social conditions before the French Rev⁃olution according to the three factors of studies on revolution and social movement:social changes,structure and discourse.The discussion about social changes is mainly related to the relative deprivation during a period of eco⁃nomic growth.Before the revolution,decades of prosperity stimulated peoples'desires,and when the old social system couldn't satisfy the needs for growth,people developed the feeling of deprivation and then intended to have the revolution.Social structure was divided in two parts:centralism and the split relations of classes.Consequent⁃ly,the revolution destroyed the monarchy immediately for the whole nation lacked a middle zone as a cushion or the effective organization of all the classes.In discourse,the popular literary politics emphasized freedom and equality,which encouraged revolution.However,it was actually a Utopia,lacking the concrete plans for revolu⁃tion and a new society.

Tocqueville;The Old Regime and the Revolution;the French Revolution

K565.41

A

1008-2794(2012)01-0107-04

(责任编辑:顾劲松)

2011-08-27

吴心越(1988—),女,江苏常熟人,南京大学社会学院硕士生,主要研究方向为社会分层与流动。