内蒙古草地样带地上生物量变化

艳 燕,胡云锋,刘 越,3,毕立格吉夫

(1.中国科学院地理科学与资源研究所,北京 100101; 2.中国科学院新疆生态与地理研究所,新疆 乌鲁木齐 830011;3.中国科学院研究生院,北京 100049; 4.内蒙古草原勘察设计研究院,内蒙古 呼和浩特 010051)

内蒙古地处中国北部边疆、蒙古高原南缘,在东部、南部和西部分别与东北平原、华北平原以及黄土高原接壤,广袤的草地资源和较为发达的畜牧业使得内蒙古成为中国四大牧区之首。内蒙古草原是亚洲大陆温性草原的典型代表,从东北向西南,草地类型由温性草甸草原依次向温性草原、温性荒漠草原和温性草原化荒漠过渡[1]。

20世纪60年代以来,内蒙古草原先后经历了大规模草地开垦和耕地撂荒、高强度的草地过牧以及生态恢复和生态建设工程等人类干扰活动,这些活动不仅造成区域生态系统宏观结构、服务功能发生重大改变,也使得地区居民生活和生产方式发生重要变化[2-3]。这些变化给内蒙古高原及其周边地区生态环境和可持续发展带来了重要影响,引起了国内自然地理、生态环境、气候气象等领域科研人员和有关政府决策部门的重视[4-7]。在国际上,这一地带也被国际地圈―生物圈计划(IGBP-IHDP)、全球土地计划(GLP)以及欧亚大陆北部地球科学合作计划(NEESPI)列为重点研究地带[8-9]。

在内蒙古高原自然地理学、区域生态学研究中,草地生物量一直是研究人员所关注的重点之一[10-14]。而草地地上生物量和草地产草量等指标因为直接关系到牧区畜牧生产能力和生态系统承载能力,更是为人们所重视。草地地上生物量通常被定义为在某一特定时间内,单位面积草地上所包含的全部植物个体在地上部分的总量[15]。研究人员针对草地地上生物量的研究主要围绕以下主题开展:生物量的时间分配规律、生物量的空间展布格局、地上生物量与地下生物量的配比关系、影响生物量时空变化的驱动因素分析以及如何从遥感参数反演地上生物量等[16-20]。

既有的针对草地地上生物量的研究存在的一些共性问题:1)大部分研究是以草地类型区为研究单元,研究区面积较小;缺少跨植被类型区的、基于草地样带的大尺度研究。而过小的空间尺度将难以得到由区域气候和人类活动共同胁迫的区域环境变化规律的认识。2)来自生物学、生态学的控制性试验研究较多,而基于自然地理学的原位性现场调查研究较少。多数研究仅仅是就草地生物量大小开展控制试验和对比分析,对于草地地上生物量的自然空间梯度变化以及隐藏于梯度变化之后的驱动机理研究不够深入。3)即便是在少数针对草地生物量变化驱动机制的研究中,多数研究是从区域气候变化的角度开展分析,而从土地利用类型、土地利用强度等视角开展的生物量变化机制分析相对较少,能抓住区域经济社会发展、区域生态系统服务消耗以及生态恢复建设工程效应的研究更加少见。

针对上述问题,本研究采用植被群落调查方法,通过“样方-样地-样区-样带”的尺度转换路线,对内蒙古东北-西南草地样带地上生物量的空间梯度变化及其与土地利用、土地退化以及区域经济社会发展、区域生态系统工程建设的关系开展分析。

1 研究区、野外考察与评价方法

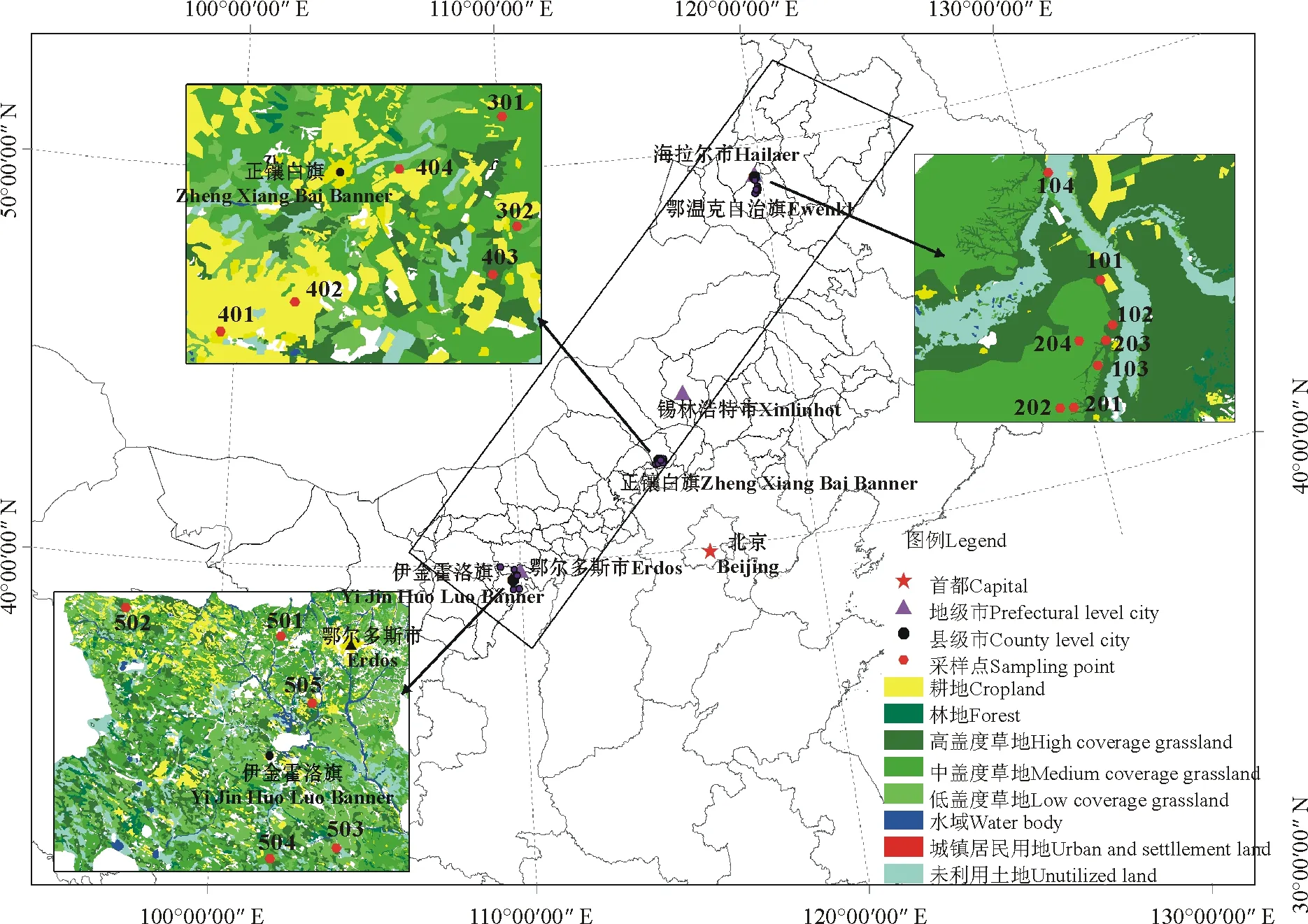

1.1研究区概况 根据于贵瑞[21]提出的“中国草地样带”设计,以135° E、48.5° N为起点,81° E、30.3° N为终点,可以形成一条东北-西南走向、贯穿我国主要草原类型区的带状区域。内蒙古东北-西南草地样带,位于中国草地样带东北段,代表了温性草甸草原向温性草原、温性荒漠草原和温性草原化荒漠过渡的生态系列,其典型草地类型则分布于呼伦贝尔市、锡林郭勒盟以及鄂尔多斯市。综合考虑到区域植被类型、区域生活和生产方式、生态环境建设工程等方面的典型性,并兼顾野外考察的便利性,本研究进一步选择呼伦贝尔市鄂温克自治旗、锡林郭勒盟正镶白旗、鄂尔多斯市东胜区与伊金霍洛旗4个旗(区)作为具体的研究区(图1)。

图1 内蒙古东北-西南草地样带及草地样方点位分布Fig.1 The northeast-southwest grass transect of Inner Mongolia and distribution of grass quadrats

1.2野外考察和测量 野外考察于2011年6月17―30日进行。依据1980s―2005年1∶10万全国土地利用与土地覆被时空数据库[22]、2005年1∶25万全国基础地理数据(道路与居民点等要素)等开展室内初步选点。具体做法:根据草地覆盖程度、距离道路和居民点远近程度、草地覆盖变化信息等,确定区域背景区、轻度利用区、中度利用区、重度利用区的土地利用程度和退化强度等信息。在上述室内初步判断基础上,通过野外现场勘察和比较,如现场放牧牲畜群数量及其排泄物的多寡,牲畜实际践踏情况以及农牧民现场交流等,最终确定各个样地的土地利用类型、土地利用强度、土地退化强度等。

具体开展草地群落学调查时,首先使用GPS确定样地经纬度信息和高程信息;继而根据国家草原样方调查规范,在每个样地做3个1 m×1 m的草地样方;灌木做5 m×10 m的灌丛样方。本次草地样方调查共采集19个样地、54个草地样方,4个灌丛样方。草地调查的主要内容是“四度一量”(即高度、盖度、多度、频度和生物量)。本研究仅就草地地上生物量进行分析。

生物量测定:首先,在每个样地第1样方,对每一个植物物种分别称取其鲜质量并装布袋风干,嗣后合并计算样方总鲜质量。而后,对于同一样地中的第2、3样方,则仅针对新出现的草种,称量其鲜质量并装布袋风干;其余物种则是混合称量并装布袋风干,嗣后合并计算样方总鲜质量。最后,将上述布袋中的植物彻底晒干,得到各个样方内植物的干质量,并对3个样方的植物干质量进行平均,得到典型样地的地上生物量干质量。

1.3评价方法 通过“横向对比”方法对内蒙古东北-西南草地样带上的地上生物量的生态地理分异分析,即对比分析3个研究区的草地背景样地的地上生物量,由此把握宏观气候和生态地理地带性规律控制下的草地生物量梯度变化。所谓区域背景样地,是指在物种组成上能够代表区域典型自然植被类型,受人类活动干扰程度较轻,植被和土壤等生态系统典型要素基本保持原生状态,并且可以持续发展的样点。背景点的相关指标可以用于同其他不同土地利用类型、土地利用程度和土地退化程度样点的相应指标进行比较。

通过“纵向对比”方法来阐明不同土地利用类型、土地利用强度以及具体生态建设工程类型等对于草地地上生物量变化的影响,即对比分析同一地区、不同土地利用类型、不同土地利用强度以及不同生态保护和建设工程类型样地中植物地上生物量的变化趋势。研究中,除了分析全部草地植被物种的地上生物量指标之外,还专门选取草地可食牧草地上生物量、草地可食牧草比例等指标参与分析。

2 结果与分析

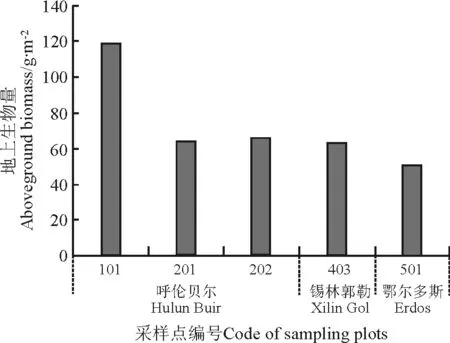

2.1背景点地上生物量 内蒙古东北―西南草地样带中,除了有一个背景点样方中出现少量不可食牧草[唐松草(Thalictrumaquilegifolium)]外,其余全部背景样方中的可食性牧草的比例均为100%。就背景点地上生物量而言,内蒙古东北―西南草地样带6月份草地背景点地上生物量在50~80 g·m-2。具体在样方尺度上,草地背景点地上生物量最高值可达83.1 g·m-2,最低值为49.8 g·m-2。与1980s相比,2010-2012年内蒙古东北-西南草地样带上最大地上生物量(样方尺度)仅为过去内蒙古典型草原地上生物量(332.51 g·m-2)[23]的19.6%。样带自东向西,随着区域植被类型由草甸草原向典型草原和荒漠化草原转变,草地背景点地上生物量呈现明显减少趋势(图2)。

图2 样带上草地背景点地上生物量的变化Fig.2 Change of above-ground biomass of background quadrats along the transect

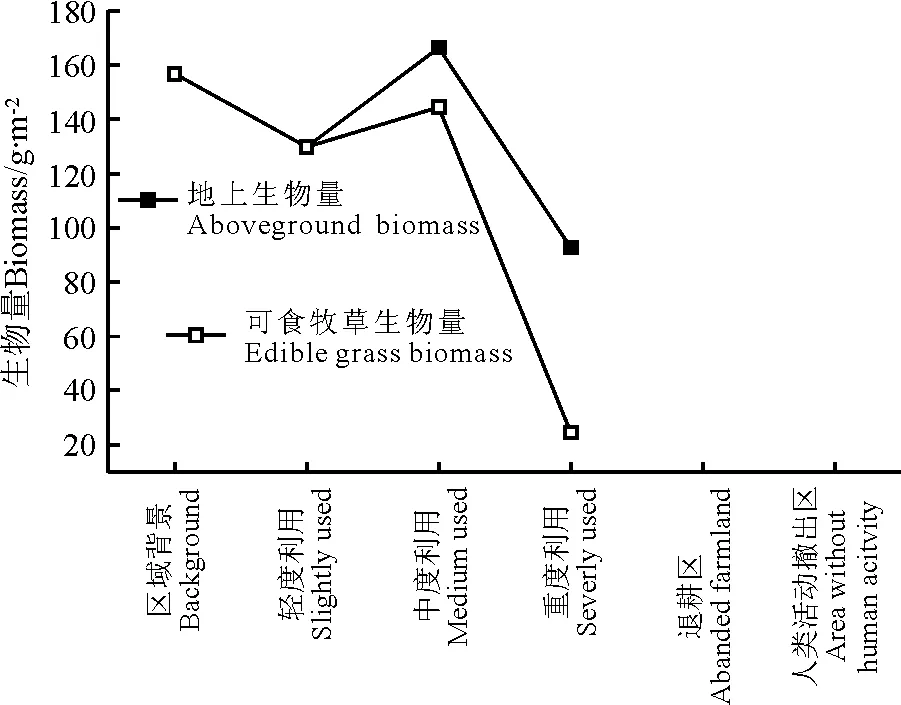

2.2土地利用类型和利用强度的影响 在呼伦贝尔草甸草原区,随着草地利用强度的增强,草地地上生物总量呈现降低-增加-降低的变化趋势,但总体上呈随着草地利用强度增加而减少的规律;可食牧草地上生物量、可食牧草比率也呈现与地上生物总量相类似的变化规律。在生物量与草地利用强度总体呈现反向对应的同时,地上总生物量以及可食牧草地上生物量还表现出国内外许多控制性试验研究曾指出的“中度干扰”规律[11,24-26],即在中、低等强度利用条件下,草地的地上生物量是最高的,甚至超过区域背景样地(图3)。

图3 呼伦贝尔草地地上生物量与可食牧草地上生物量的变化Fig.3 Change of above-ground biomass of total grass and edible grass in Hulunbuir

在锡林郭勒典型草原区,背景样地的地上生物量并非这一地区草地地上生物量的最高值,地上生物量最高值(209.5 g·m-2)出现在草地轻度退化后生长有大量小叶锦鸡儿(Caraganamicrophylla)灌丛的样地中。此区地上生物量最低值(47.3 g·m-2)并没有出现在高强度草地利用的样地中,而是在退耕还草3~4年后的土地中;高强度草地利用样地中的地上生物量虽然不是最低,但是就可食牧草地上生物量而言则仍是最低,该样地中绝大部分地上生物量都为牲畜不喜食物种蓖齿蒿(Artemisiapeefinata)所贡献。究其原因,在锡林郭勒典型草原区,由于小叶锦鸡儿等灌丛和蓖齿蒿等牲畜不喜食、不可食物种以及人类生态保护和建设工程的影响,此区背景样地与不同草地利用强度样地的地上生物量呈现复杂性。但是,轻度、中度、重度草地利用区以及生态恢复区的地上总生物量、可食牧草生物量还是呈现了与土地利用强度之间的反向对应关系(图4)。

在鄂尔多斯荒漠化草原区,过去30年来的人类活动广度和强度是3个研究区中最大、最强的;再加上近年来地方政府大规模、高强度的生态保护和建设工程,此区自然原生植被地块非常稀少。考察发现绝大部分地块均已遭到人类生态工程干预,根据干预的类型和程度可以将这些样地进一步分为人类活动撤出区、人工补种且有放牧区、人工补种但无放牧区3类。除了人工补种但无放牧区的地上生物量比背景生物量低外,其他样地均要高出背景样地地上生物量(图5)。总体上,在鄂尔多斯荒漠草原区,主要由于大范围、高强度的人类土地开发活动和生态建设活动影响,背景样地与不同草地利用强度样地的生物量数值之间不再具有可比性。

图4 锡林郭勒草地地上生物量与可食牧草地上生物量的变化Fig.4 Change of above-ground biomass of total grass and edible grass in Xilingol

图5 鄂尔多斯草地地上生物量与可食牧草地上生物量的变化Fig.5 Change of above-ground biomass of total grass and edible grass in Erdos

3 讨论

很多基于遥感数据、机理模型的研究将各种直接或间接反映生态系统生物量的指标(如植被净初级生产力、地上生物量、产草量)和能够影响生物量的重要参数(如归一化植被指数、叶面积指数、草地盖度等)作为衡量生态系统质量和生态系统功能水平的基础指标[27-29]。本研究表明,由于受到草地开垦、耕地撂荒、耕地退耕还林还草等人类土地利用活动的影响,草地地上生物量与生态系统质量及其服务功能之间并没有多少相关性,研究中单纯利用草地地上总生物量指标(即包含全部草地物种的总地上生物量指标)具有很大局限性。

具体来说,除了呼伦贝尔草甸草原和低放牧强度地区,在其他地区,区域背景点生物量并不一定具备当地生物量的最高值。许多严重退化的地区由于生长了大量牲畜不喜食的蓖齿蒿,或者是在后期的生态恢复重建工程中种植了大量的小叶锦鸡儿、油蒿(Artemisiaordosica)等灌丛植被,都会造成植被盖度增加、绿化度升高、植被地上生物量攀升的效果。然而,以蓖齿蒿、小叶锦鸡儿、油蒿等植物物种所带来的地上生物量的增加,不仅不能表明当地生态系统的健康和良好,反而指示了区域生态系统的退化、或者生态系统退化到了已经需要人类干预的地步。

因此,简单地、不加区别地应用生态系统地上总生物量以及与之相关的归一化植被指数、叶面积指数、草地盖度等指标开展生态质量评价和土地覆被解译,这种做法是需要改进的。相比草地地上总生物量指标,可食牧草的地上生物量、可食牧草比率等指标,更能反映区域植被生长的健康状态及生态服务功能高低。因此,以遥感技术和地面样方调查手段相结合,研发更为准确的生态系统健康和功能评价因子及其模型,将是未来研究的一个重要方向。

4 结论

本研究基于内蒙古东北-西南草地样带设计原理,对呼伦贝尔市、锡林郭勒盟以及鄂尔多斯市境内典型草地开展了植物群落学调查,对比分析了不同地区的背景点地上生物量、同一区域不同土地利用类型、不同土地利用强度下的草地地上生物量,主要得出以下结论:1)草地样带上的背景点生物量介于50~80 g·m-2,由东向西随着植被类型由温性草甸草原向温性草原向温性荒漠草原的演替,其地上生物量逐渐减少;2)受到不同类型的人类活动干扰,包含全部物种的草地地上生物量与土地利用强度的增加并没有表现出严格的对应关系;但可食牧草生物量则表现随着土地利用强度的增加而减少的趋势;3)在生态系统质量和功能评估中,单一的草地地上生物总量指标并不能很好地代表生态系统的状态,应同时考虑可食牧草地上生物量及其比率等更具代表性的指标。

[1] 中国科学院内蒙古宁夏综合考察队.内蒙古植被[M].北京:科学出版社,1985.

[2] Liu J Y,Liu M L,Tian H Q,etal.Spatial and temporal patterns of China’s cropland during 1990-2000:An analysis based on Landsat TM data[J].Remote Sensing of Environment,2005,98(4):442-456.

[3] 张秀宝.内蒙古高原东南缘土地开发与环境退化关系论析[J].地理学与国土研究,1997,13(3):17-22.

[4] 叶笃正,丑纪范,刘纪远.关于我国华北沙尘天气的成因与治理对策[J].地理学报,2000,55(5):513-521.

[5] Zhang X,Hu Y,Zhuang D,etal.NDVI spatial pattern and its differentiation on the Mongolian Plateau[J].Journal of Geographical Sciences,2009,19(4):403-415.

[6] 李镇清,刘振国,陈佐忠,等.中国典型草原区气候变化及其对生产力的影响[J].草业学报,2003,12(1):4-10.

[7] Xue Y K.The impact of desertification in the Mongolian and the Inner Mongolian grassland on the regional climate[J].Journal of Climate,1996,9(9):2173-2189.

[8] IGBP.GLP Science Plan and Implementation Strategy[M].IGBP,2005.

[9] IGBP.Global Land Project[EB/OL].[2011-12-25].www.glp.colostate.edu.

[10] 李士美,谢高地,张彩霞.典型草地地上生物量资产动态[J].草业学报,2009,18(4):1-8.

[11] Connell J H.Diversity in tropical rain forests and coral reefs [J].Science,1978,199(4335):1302-1310.

[12] 张连义,王刚,宝路如,等.锡林郭勒盟草地MODIS-NDVI植被指数和估产牧草产量季节变化特征——以2005年4-9月的变化为例[J].草业科学,2008,25(3):6-11.

[13] 魏永林,马晓虹,宋理明.青海湖地区天然草地土壤水分动态变化及对牧草生物量的影响[J].草业科学,2009,26(5):76-80.

[14] 方金,黄晓东,王玮,等.青藏高原草地生物量遥感动态监测[J].草业科学,2011,28(7):1345-1351.

[15] 刘艾,刘德福.我国草地生物量研究概述[J].内蒙古草业,2005,17(1):7-11.

[16] 白永飞,李凌浩,王其兵,等.锡林河流域草原群落植物多样性和初级生产力盐水如梯度变化的样带研究[J].植物生态学报,2000,24(6):667-673.

[17] 崔夺,李玉霖,王新源,等.北方荒漠化即荒漠化地区草地地上生物量空间分布特征[J].中国沙漠,2011,31(4):869-872.

[18] 李凯辉,胡玉昆,王鑫,等.不同海拔梯度高寒草地地上生物量与环境因子关系[J].应用生态学报,2007,18(9):2019-2024.

[19] Cheng X,An S,Chen J,etal.Spatial relationships among species, above-ground biomass, N, and P in degraded grasslands in Ordos Plateau,northwestern China[J].Journal of Arid Environments,2007,68(4):652-667.

[20] Zhao H,Zhang T,Zhao X,etal.Effect of graxing on sandy grassland ecosystem in Inner Mongolia[J].The Journal of Applied Ecology,2004,15(3):420-424.

[21] 于贵瑞.全球变化与陆地生态系统碳循环和碳蓄积[M].北京:气象出版社,2003:84.

[22] 刘纪远,张增祥,徐新良,等.21世纪初中国土地利用变化的空间格局与驱动分析[J].地理学报,2009,64(12):1411-1420.

[23] 刘钟龄,李厚忠.内蒙古羊草+大针茅草原植被生产力的研究I 群落中生产量的分析[J].干旱区资源与环境,1987,1(1):13-33.

[24] 刘发央,徐长林,龙瑞军.牦牛放牧强度对金露梅灌丛草地群落物种多样性的影响[J].草地学报,2008,16(6):613-618.

[25] 徐广平,张德罡,徐长林,等.放牧干扰对东祁连山高含草地植物群落物种多样性的影响[J].甘肃农业大学学报,2005,40(6):789-796.

[26] 韩国栋,焦树英,毕力格图,等.短花针茅草原不同载畜率对植物多样性和草地生产力的影响[J].生态学报,2007,27(1):182-188.

[27] 冯秀,仝川,张鲁,等.内蒙古白音锡勒牧场区域尺度草地退化现状评价[J].自然资源学报,2006,21(4):575-583.

[28] 李辉霞,刘淑珍.基于NDVI的西藏自治区草地退化评价模型[J].山地学报,2003(1):69-71.

[29] 张艳楠,牛建明,张庆,等.植被指数在典型草原生物量遥感估测应用中的问题探讨[J].草业学报,2012,21(1):229-238.