孤独症儿童体育干预个案研究

潘红玲,李艳翎

1 前言

孤独症也被称为自闭症,是一种广泛性发育障碍,由美国儿童精神病医生Kanner在1943年发现并命名。目前,对孤独症比较一致的看法是具有三类典型特征:社会交往障碍、沟通交流障碍和重复性的刻板行为,且起病于3岁之前[7]。此类儿童大多数伴随智力低下,感知、语言、情感、运动、社会交往等能力受损,缺乏与他人交流或交流技巧,约有半数的孤独症儿童从小语言未发育,终生缄默不语;有语言的孩子也难以在社会交往中使用语言;此类儿童常强迫性地进行某种特殊的、较复杂的仪式行为和强迫行为,对环境倾向于要求固定不变,喜欢做重复刻板的动作,如来回踱步、转圈、重复地蹦跳等。儿童孤独症病因和发病机制尚不清楚,可能与脑功能异常、遗传和社会环境等有关[1,4]。我国尚无系统的流行病统计资料[8],如果根据美国精神医学会孤独症的患病率大约为万分之五,而孤独症系列症的患病率为万分之十的较为保守的标准以及我国现有总人口数量来估计,我国目前可能有50万左右的孤独症患者和100万左右的孤独症系列症患者(包括典型意义上的和非典型意义上的自闭症患者)[11]。对于孤独症的教育是一项极为艰巨的工作,研究者们在各自的研究领域对孤独症的干预进行了深入的研究,提出了很多矫治方法,但普遍都存有某种程度的弊端,且没有一种方法可以达到根治的目的。

从目前笔者所搜索到的关于孤独症行为干预的相关研究文献来看,对孤独症儿童的体质重视程度不够,孤独症儿童的运动能力发展得不到重视,对运动教育功能认识不足,运动干预杂糅于其他干预方法,缺乏独立性。体育运动对于儿童的发展具有不可替代的作用,大量的临床观察和实验性研究证明,孤独症孩子缺乏运动和问题行为之间有着相关的联系,运动不仅能使他们获得健康的身体,而且,运动过程与其所提供的交往环境与情景能够为孤独症儿童的干预带来生态的自然媒介[6]。本研究在前人的研究基础上,针对现有干预方法中存在的不足,探索体育干预对孤独症儿童发展与康复的作用,为孤独症儿童综合干预提供借鉴。

2 研究对象与方法

2.1 研究对象基本情况

小X(为尊重隐私,隐去真实姓名),男,5岁7个月,发育早期表现尚正常,两岁半上幼儿园,两个月后,因生活自理能力差,不合群,不适应幼儿园生活退学回家,3岁再重新进幼儿园。父母感觉他语言词语多,语句少,表达能力较差,但认为长大就会改善,又因小X记忆力特别好,并且背儿歌、数数、拼积木一点不比别人差,一直没有引起重视,直到4岁7个月在湘雅附二院被诊断为高功能孤独症,随后在中山大学附属第三医院儿童发育行为中心汕头训练基地进行了为期4个月的康复训练,之后回幼儿园上学。

实验前小X存在的主要问题:1)社会交往方面:缺乏目光对视,孩子在家中经常是一个人玩,在幼儿园几乎不与同伴玩耍,没有好朋友,不会进行假想游戏,不懂社会性基本常识;2)语言方面:完整语句少,分不清“你、我、他”,经常鹦鹉学舌,缺乏交流性语言,从没主动问过为什么;3)局限性兴趣:对地图特别感兴趣,喜欢看广告,看天气预报,机械记忆力特别好,特别喜欢那些能转的东西,如风扇、表等,对人和事物情感反应淡漠;4)重复刻板的行为方式:喜欢蹦跳、甩手、玩手指、转圈;5)身体动作发展:身体动作缺乏协调,喜欢乱跑;6)生活自理方面:不会自己扣扣子、穿袜子,不会自己洗脸、刷牙,不会整理自己的生活用品;7)情绪方面:稍不如意就会发脾气,甩东西,大喊大叫,大人安抚作用不大。

2.2 实验研究

2.2.1 实验设计

针对孤独症儿童的特殊心理特征,在个案评估的基础上,结合该患儿的生理结构特点,为其制定相应的体育活动训练计划。本研究实验时间12个月,前后分成两个阶段,第1阶段4个月,5月1日~8月31日,设计以发展平衡能力、协调能力、肌力、方向感、注意力等为主的体育训练方案,以规范行为,培养配合意识,养成运动习惯为主要目的。第2阶段8个月,9月1日~次年4月,以体育游戏、专项体育为主的体育活动,培养孩子运动兴趣,以促进语言、理解、社交等能力的发展。

2.2.2 实验地点与主试

对许多孤独症儿童来说,熟悉和固定的人与环境是他们获得安全感的源泉[5]。本研究实验地点是患儿熟悉的家中或家庭附近的小区、公园等场所,主试是父母。此方案干预效果的好坏很大程度上取决于家长,家长在训练前要先学习针对孤独症儿童的培训方法,如常用的应用行为分析(ABA)等,并根据自己对体育技能掌握的情况选择训练孩子的体育项目,对技术要求稍高孩子又有需求的体育项目可请专业体育教师一起参与训练。在训练孩子的过程中不断改进训练方法,相信自己,家长是孩子最好的老师。

2.2.3 测评工具

1)儿童孤独症诊断量表(DSM-IV)美国精神病学会(APA)编制的《精神障碍诊断和统计手册》第四版(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder,Fourth Edition)的孤独症诊断标准。该量表分为A、B两部分共15题,根据DSM-IV的诊断标准,在A的(1)、(2)、(3)中,至少符合6个项目,从(1)中至少有2题,(2)和(3)各1题符合者;在B中,至少有1项是在3岁前发现有发展迟缓者或功能异常者,可判断为孤独症。2)克氏孤独症行为量表(CABS)。CABS是1969年由Clancy编制的、由家长填写的孤独症诊断量表,由14项组成。根据经常、偶尔或从不的出现频率分别评定为2、1和0分。孤独症的初步筛选标准为总分≥14分。3)儿童孤独症评定量表(Childhood Autism Rating Scale,CARS)此量表共由15个项目的内容组成,每项按照1~4级评分(4分为最重一级),总分大于或等于30分可诊断为孤独症,少于36分时则为轻—中度孤独症,总分达到或大于36分为重度孤独症。4)Autism Treatment Evaluation Checklist(ATEC)孤独症治疗评估检测表(ATEC)是为了帮助研究者评估孤独症孩子治疗方案的有效性的量表,包括语言、社交、认知、健康4个方面,信、效度非常满意。测评均由专业评估师评定。

2.2.4 体育训练方案与实施

2.2.4.1 第1阶段

设计以发展平衡能力、协调能力、肌力、方向感、注意力等为主的家庭体育训练方案,以规范行为,培养配合意识,养成运动习惯为主要目的。

1.培训细则

培训一:目的:增进身体控制及平衡能力。目标:能走完一个中等难度的5项步骤障碍径。器材:椅子、扫帚、操作盘、家具、绳子。

注意事项:预先把奖励物放在操作盘内,然后放在终点处,让孩子清楚看见自己的奖励物的数量,知道练习次数。

步骤:1)吸引孩子注意,把奖励物放到(终点);2)带领孩子通过整个障碍径数次,让他了解走过每个障碍方法;3)在旁提示孩子沿绳子行至终点,然后拿取奖励物;4)重复步骤,并逐渐减少协助;5)重复以上训练至孩子经过整个障碍径并把所有奖励物取完为止。

提高兴趣和难度:穿过用2张椅子及1把扫帚做成的桥,跳过1把放在2椅子上的扫帚,穿过纸盒做成的隧道,侧身走过2件靠近摆放的家具,踏上1矮凳后再踏在另一张椅子上。

培训二:目的:增进全身体能。目标:能滚动身体来回10尺的距离。

注意事项:1)选择在一柔软的地毯,在地上设置一起点及终点,距离约10尺,让孩子能清楚看见目标;2)滚动时双手要往头顶举,避免垂下时压着肩膀;3)用发声的计时器设定一段时间后响闹,让孩子知道这次活动已完结。

步骤:1)指导者在孩子注视时示范双手举高,然后躺下在地毯上翻滚;2)协助孩子以此姿势向同一方向翻滚,并奖励他,能自行翻滚后,再指示孩子向反方向翻滚;3)重复步骤,并逐渐减少协助;4)孩子能自行翻滚后,在10尺的位置设一终点,自起点滚向终点,再有终点滚向起点;5)重复以上训练至计时器发出声响为止。

培训三:目的:增进平衡能力和手部控制。目标:能用匙子把乒乓球运送至5 m外的目的地而乒乓球不掉下来。

注意事项:1)当加长路程时,利用胶纸条设定起点及终点位置,让孩子清楚看见到要步行的路程;2)利用小盒盛着待用的乒乓球,另在终点线放一个箱盖。

步骤:1)指导者在孩子注视时示范把乒乓球放在匙子上,并慢慢步行至终点;2)把匙子交给孩子并协助他握着匙子,再放上乒乓球,指示孩子握着匙子步行;3)当他走到终点时,即奖励他,并引领他返回起点取另一个乒乓球;4)重复步骤,并逐渐减少协助。

提高兴趣和难度:当孩子完成以上训练后,可改比赛形式进行;运输一定重量的小球,到达终点时将小球放入一杯水中,让水溢出。

培训四:目的:增进眼脚协调及学习如何踢大球。目标:能将球踢给别人。

注意事项:1)预备一个不容易让球滚离的空间(如墙角位,外边以长盒围着);2)空间的头尾两端各放1张椅子;3)指导者须与孩子对坐在椅子上;4)用闹钟设定一段时间后响闹,让孩子知道这次活动完结。

步骤:1)指导者把球用脚轻轻踢给孩子;2)鼓励孩子把球踢回,若有困难,指导者把球放在孩子脚前,再协助他用脚踢球,并奖励他;3)重复步骤,并逐渐减少协助;4)重复以上训练至计时器发出声响为止。

提高兴趣和难度:踢用绳吊着的球;踢排放在地上的汽水罐;踢大球;踢球往目标物;站立踢球或汽水罐;站立多人之间踢球。

培训五:目的:增进手臂力量及发展手眼协调能力。目标:挥动球拍敲打悬挂在孩子肩膀水平位置的静止物。器材:大海绵球、胶纸、绳、轻巧的胶拍。

注意事项:1)应选一空旷地方练习,以免挥动球拍时触及其他物品;2)预先用绳子把大海绵球悬挂起来,让孩子清楚看见海绵球的数量,知道要练习的次数;3)每当孩子敲打球后,协助孩子把球除下,放在身旁的盒内;4)提示孩子挥动球拍不可太用力,以免受伤。

步骤:1)协助孩子握着球拍并轻轻挥动数次,再协助孩子挥动球拍去敲打海绵球;2)当孩子做到了,即奖励他,并把海绵球解下,放入盒内;3)重复步骤,并逐渐减少协助;4)重复以上训练至孩子拍打全部海绵球,并把全部球解下为止。

提高兴趣和难度:拍打体积小的海绵球;用海绵拍击漂浮的大气球;用球击打立在地面的玩具保龄球。

培训六:目的:发展手臂力量和协调能力。目标:当儿童双脚被提起时,可用双手向前走路。

注意事项:1)开始时,将图片给孩子看,让孩子清楚自己要模仿1辆手推车;2)用胶纸做记号,设定起点线及终点线,让孩子清楚自己要完成的路程。

步骤:1)让孩子趴在地上双手和双膝接触地面,指导者握着他的足踝;2)轻轻提起孩子双脚使其离地数寸,让孩子用手掌支撑身体;3)当儿童能以双手支撑身体时,协助他移动双手向前走;4)重复步骤,并逐渐减少协助;5)重复以上训练至计时器发出声响为止。

培训七:目的:增进协调能力。目标:能跳过一条慢慢地摆动着的绳子5次。器材:2~3 m长的绳子。

注意事项:1)预先将绳的一端绑在1个固定的物体上;2)用闹钟设定一段时间后响闹,让孩子知道这次活动完结;3)训练初期,可降低对孩子的要求至只跳1次,待孩子有信心时才提高要求。

步骤:1)指导者与孩子站在绳子中间处,一人持绳的一端慢慢地摇动绳子;2)当绳子摇近孩子时,指导者说“跳”,并提着孩子一同跳起,并奖励孩子;3)重复步骤1~2,并逐渐减少协助;4)重复以上训练至计时器发出声响为止。

提高兴趣和难度:当孩子掌握了跳绳的技巧后,可加快摆动绳子或增加绳子与地面的距离;孩子双手持绳自己边摇边跳。

培训八:目的:增进手臂控制能力及手眼协调能力。目标:连续拍球100次。

步骤:1)在孩子注视时连续拍球;2)在协助下完成拍球动作;3)重复步骤,并逐渐减少协助;4)重复以上训练至计时器发出声响为止。

提高兴趣和难度:趴地推球;丢接球(上、下、左、右各方向)。

2.培训时间及负荷控制

每周训练6天,每天约1 h,每次活动最大心率严格控制在126~178次/min,第1个月每项活动2min/次,3次/天;第2个月每项活动4min/次,2次/天;第3~4个月每项活动6min/次,1~2次/天;随患儿能力的发展可调整训练项目和增加项目的难度。

2.2.4.2 第2阶段

以体育游戏、专项体育为主的体育活动,培养孩子运动兴趣,以促进语言、理解、社交等能力的发展。

1.培训内容

(1)体育游戏

孤独症儿童对规则的理解困难,难以与他人互动,因此,只能根据孩子的特点选择简单易行的游戏,主要有:

①红绿灯:和孩子玩“红绿灯”的游戏,孩子根据你的命令前进或停止,可以把动作调整为慢慢步行,旋转或侧走。让孩子也有机会指挥你做。可以锻炼大动作和精细动作技能,培养孩子的语言和社交能力。

②和孩子玩追人游戏:注意地面必须是草坪或铺有地毯,以免孩子受伤(其实家长用不着担心)。追到后,可以换角色,让孩子来追你。发展大动作技能,激发想象性游戏。

③贴膏药(3人以上):孩子和家长围成圈,1个追,1个跑,跑的人可以贴在任一人的前面就安全了,被贴的人跑,如果被抓住,则交换角色。可以锻炼孩子的奔跑能力,注意力,遵守规则能力。

④传话游戏:排成2队,每2人间隔一定距离。指导者说一句话,由2个排头开始往后传,最后排尾说出来,又准又快的胜利。可以锻炼孩子的记忆力、注意力、反应能力。

⑤“捉尾巴”的游戏:全家人都在衣服的后下摆系上一条彩带当作“尾巴”,大家都尽力在每个房间里奔跑、躲闪,保护自己的“尾巴”,以免被别人捉住,又要尽力去捉别人的尾巴。

还有钓鱼比赛、飞镖比赛、运球比赛、投篮比赛等。

(2)远足旅行

虽然孤独症幼儿有着他们每个人的世界,但是他们从来没有忘记正常孩子拥有的自由空间,他们渴望到大自然中去。因此,把他们带到大自然中去,给他们开拓一个自然的学习环境,让他们把更多的注意力集中在大自然里,而不是他们的自我世界中。把游戏贯穿其中,兼顾个体游戏与集体游戏,选取一些相对安全、路途又比较近的场所,照顾到孩子的身体状况及情绪变化。

(3)专项体育活动

根据孩子的兴趣及能力选择专项体育活动,适合孤独症儿童的有羽毛球,乒乓球,球类游戏,简单体操,游泳,慢跑,远足旅行等。

2.培训时间及负荷控制

每周训练4~5次,每次40~60 min,每次活动最大心率严格控制在126~178次/min。

3 孤独症儿童体育干预效果与分析

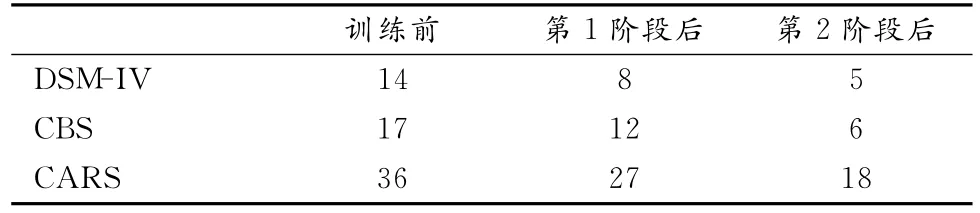

3.1 DSM-IV、CBS、CARS量表测量结果

小X的DSM-IV量表符合项目在第1阶段后减少到8项,第2阶段后减少到5项,分别减少了6项和3项。CBS量表得分在第1阶段后和第2阶段后分别减少5分和6分(图1)。小X的行为特征发生了很大的改变。训练前不易与别人混在一起玩、活动量过高、过度偏爱某些物品、喜欢旋转、避免视线的接触、对周围漠不关心这几项上原来是经常的行为表现,治疗后,基本上都是偶然才有的表现,活动量过高、喜欢旋转这2个项目上现在几乎都不会这样了;以前偶尔会表现出反复怪异的动作或游戏方式,现在不会了。即便是其他一些偶尔的项目,出现的次数也比以前更少了。可见,家庭体育训练的效果在DSM-IV、CBS量表的前、后对照检验中得到了体现。

表1 DSM-IV、CBS、CARS量表测量结果比较一览表

图1 DSM-IV、CBS、CARS量表结果比较图

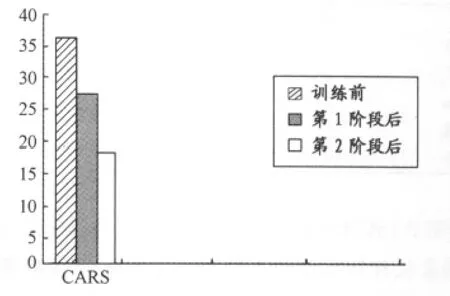

图2 CARS量表结果比较直方图

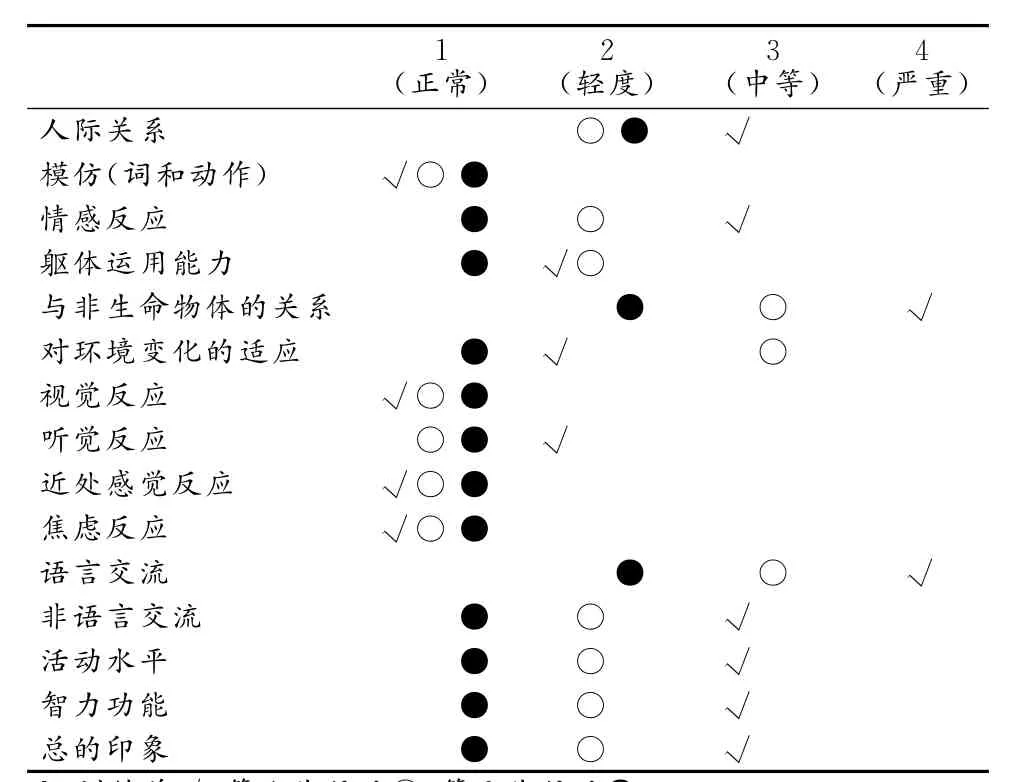

CARS量表得分第1阶段后减少到27分,第2阶段后减少到18分。训练前小X有2项表现严重,6项表现中等,3项表现轻度,4项表现正常,第1阶段后,没有特别严重的项目,2项表现中等,8项表现轻度,5项正常(表2),已从中度自闭中走出,在30分以下,可视为有孤独症倾向。第2阶段后,除有3项轻度异常外,其余都基本正常,根据CARS量表评估标准,小X已经基本达到正常同龄幼儿的发育水平,只是某些方面还有待于进行针对性的教育干预。

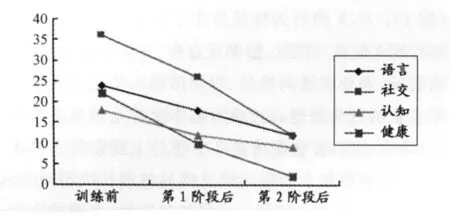

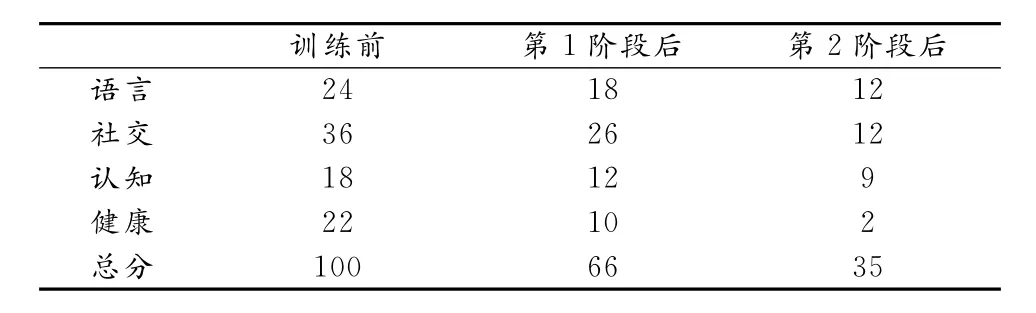

3.2 ATEC量表测量结果

从表3和图3可知,ATEC量表得分第1阶段后减少到66分,第2阶段后减少到35分,分别减少了34分和31分,其中,社交和健康两项进步显著,其次是语言和认知能力。语言与社交是孤独症儿童要突破的最大难关,体育运动在这方面的效果不可小视。

图3 ATEC量表测量结果比较图

表2 小X儿童孤独症评定量表(CARS)评定情况一览表

表3 ATEC量表测量结果一览表

3.3 家长、教师评价

据家长和教师反映,小X的进步是非常显著的,从以前的听而不闻,不能完全理解指令到能很好的听从指令,从以前的经常在教室里游荡到基本能安静地坐在位置上直到下课,从以前的拿着玩具就往地上丢到能对玩具感兴趣并且能正确地使用,从以前的“鹦鹉学舌”到正确回答他人问题,刻板行为明显消退,行为问题也减少了很多,语言能力明显提高。在家里,对父母的感情明显增强,在妈妈夸张地表现痛苦时,会过来拍拍妈妈、安慰妈妈,上学时能主动跟父母说再见。在学校里,能主动向老师问好,上课能举手回答问题,也愿意和同学们玩,但交往方式和交往能力还有待于提高,特别是和陌生人交往,还有情绪问题没有得到根本的解决,遇到不顺心的事在课堂内还是喜欢发脾气。

4 体育运动对孤独症儿童身心影响的分析

体育活动为孤独症儿童提供了有效的内源性教育因素。体育活动以各种身体动作的练习为基本内容,包括各种基本动作的练习(如走、跑、跳、爬、攀登等)、发展身体素质的练习(如推小车、来回滚动身体等)、运动技术动作的练习(如拍球、踢球等),是以深刻的“本体性”、“内刺激”作用于孤独症儿童,促进其身心的发展,是一种内源性教育因素,孤独症儿童自我封闭,倾向于本能地排斥陌生的外来影响因素,而体育运动作为一种有效的内在促进,不易被孤独症儿童排斥[9]。运动中孤独症儿童与人交流更顺畅,互动行为增多,促进了依恋关系的形成。

体育活动可增强孤独症儿童体质,促进动作、运动技能和身体平衡能力的发展,为提高其智力打下基础。例如,推小车,跳绳等活动分别提高了孩子的肌力;趴地推球抛球促使颈、背部肌肉紧张收缩;拍球、丢接球、踢球等活动提高了视觉追视能力、视觉专注力、手眼协调等能力;托乒乓球、挥拍击球等活动有助于提升眼睛的专注力;对墙壁打球、对墙壁踢球需要使用视觉、听觉,判断反弹回来的球的方向和速度,移动双脚改变身体位置,变换身体姿势接球,使身体形象更精确,增进身体运用能力,踢球时还需把身体带到适当的位置后稳住双脚再把球踢出去,对促进较高难度的运动企划能力有很大帮助。专项体育运动能提高人体神经系统的灵敏性和协调性,如羽毛球等还是很好的眼神训练,能提高手眼协调能力,提高注意力。徒手操能提高模仿能力和动作的节奏感、协调性、灵敏性等素质,慢跑、远足旅行则能锻炼儿童的耐力,心肺功能得到提高。体育游戏涉及到走、跑、跳、爬、钻、滚等各个方面,在游戏中反复练习不仅促进了体格及运动技能,还培养了自制力、平衡力。

体育活动能提高孤独症儿童的注意力,改善孤独症儿童的行为问题。体育活动的内容能吸引孩子或是孩子喜欢的动作和活动,在家长有计划、有目的的训练中,小X的注意力、配合性明显增强,通过第一阶段的训练,拍球从开始的在家长的协助下拍10次逐渐增加到20次、30次到能看着球专注的拍100次,踢球从开始的只会将球踢出而不关心球踢到何处到能和家长互踢并能主动将球拣回来,运动的主动性、参与性明显增强。同时,运动过程中可以转移儿童不良习惯的注意力,在有意义的建设性体育活动中改善其破坏性行为、不服从或不合作行为。

体育活动能增进孤独症儿童感知觉认知、语言的发展。体育活动不仅在手眼协调、大小肌肉运动功能方面有进步表现,还能有效促进孤独症儿童的触觉(如在毛毯上来回滚动身体)、本体感知觉(如趴地推球)、运动知觉、距离知觉、方位知觉(踢球、打玩具保龄球等)的发展,从而提高了个体感知的敏锐度。积极的身体活动也促进了大脑的开发利用,增强了神经系统的功能,提高了大脑皮层神经细胞活动的强度、灵活性、平衡性以及大脑分析综合的能力,使记忆、思维、想象、语言能力得到相应的刺激和发展[9]。孤独症儿童对语义不易理解,语音语义的联系有困难,因此,在动作中进行语言训练,让孩子动起来,给他形成一个音意连接的桥梁是发展语言的良好开端。

体育活动能增进孤独症儿童社会交往能力和情感的发展。羽毛球、篮球等集体项目在引导沟通意向、扩充沟通内容、培养沟通观念以及维持沟通行为等方面都起到了很好的作用。体育游戏是儿童身体活动和认知活动的需要,也是儿童社会交往活动的需要。体育游戏中家长带着孩子玩,建立一种亲密无间的关系,逐渐让其他人参与进来,在游戏过程中帮助患儿学会如何与周围的环境交流,在游戏的互动中逐渐掌握言语交流的技巧,帮助孩子学会表达和控制情绪,使儿童获得愉快的情绪体验,丰富并促进儿童情感的发展。体育游戏的规则让孩子逐渐懂得遵守规则,在游戏中知道还要顾及他人,慢慢学会解读他人的思想,这对孤独症患者来说是巨大的挑战,在游戏中学会一些基本的交往技巧,如分享、协商、谦让、轮流等规则,在与成人和同伴的交往中体验并形成最初的人际关系。

5 体育干预中应注意的问题

制定阶段性训练计划和目标。孤独症儿童的心理和行为障碍,使他们在体育活动中很多项目难以顺利完成,因此,要制定阶段性训练计划和目标,善于将训练项目分成小步骤,从掌握运动的基本能力入手,循序渐进,初级目标达到后再进入下一阶段的训练,切不可急于求成。

孤独症儿童个体差异很大,不同的个体具有不同的兴趣爱好及特点,每个儿童的身体能力、认知能力、行为表现、情绪问题等不同,因此,要针对儿童的实际情况,选择合适的体育活动内容与方式。可以利用儿童喜欢的刺激,设计成简单的活动,合理搭配不同性质、不同负荷、适宜数量的内容,不宜太多太难,且必须富有趣味性。针对孤独症儿童的功能水平、个性、能力来设定体育游戏的内容规则,要符合儿童智力特征,简单易行。

孤独症儿童的体育干预应注重综合能力的培养,将语言、认知、理解及行为规范等训练融入体育活动中。如把动作和语言联系起来,边说边做渗透语言训练,加强他们对语言的理解,并引导启发孩子多说话,把自己的意愿表达出来。在游戏的情景中训练言语的交流能力,如玩“抓尾巴”游戏时可模仿动物的叫声。远足旅行带孩子到大自然中去,大量感知事物,为他们提供更多的模仿机会,丰富词汇和生活经验,家长要非常努力、不断引导他们去认识周围的事物,教他们表达,促进其语言的理解和表达能力。出现刻板行为时,如吸吮指头、咬衣襟等,适时将其注意力引入体育活动中,减少刻板行为以致逐渐消退。

合理运用行为矫正的原理与方法。孤独症儿童的内在驱动力较弱,学习动机不足,对事物缺乏兴趣,因此,在体育干预中要建立多样化的行为强化机制,促使患儿主动参与,逐步建立正常的生活和学习模式。如对患儿行为采取奖励其喜欢的食物,对破坏行为罚其不准看喜欢的图片。本研究中采用正强化与负强化结合的方式取得了较好的效果。

同伴的参与尤为重要。应多采用集体游戏,在自然情境中为其提供更多的交往沟通机会。参与游戏的同伴应是患儿熟悉的非孤独症儿童或亲人,如同学、邻居、家长等,由指导者授予其同伴调节干预策略,来启动与孤独症儿童之间的互动,并为孤独症儿童的沟通交流提供榜样。

6 结论

1.体育活动干预在多个层面对孤独症患儿的心理和行为矫正有着积极的作用,是孤独症儿童心理和行为矫正干预的一种有效辅助手段。具体表现在:能有效增进孤独症儿童的语言能力、理解能力、认知能力、社会交往能力和情感的发展;能增强孤独症儿童的体质,改善孤独症儿童的行为问题。

2.孤独症儿童的康复漫长而艰难,孤独症儿童需要家庭和社会更多的关爱,需要建立:家—学校—社会的密切合作关系,体现出生理—心理—社会和谐统一的大教育观思想。

[1]戴旭芳.自闭症的病因研究综述[J].中国特殊教育,2006,45(3):84-87.

[2]丹豫晋,刘映海.自闭症幼儿沟通行为及体育干预策略[J].武汉体育学院学报,2008,42(2):65-68.

[3]丹豫晋,苏连勇,刘映海,等,自闭症幼儿沟通行为的体育干预个案研究[J].天津体育学院学报,2006,21(2):120-122.

[4]李国瑞,余圣陶.自闭症诊断与治疗研究动向综述[J].心理科学,2004,27(6):1449-1450.

[5]刘映海,丹豫晋,苏连勇,等.自闭症幼儿的体育干预实验案例研究[J].中国体育科技,2006,42(6):94-98.

[6]全国教育科学规划领导小组办公室.PRECEDE-PROCEED模式下自闭症幼儿的体育干预研究研究成果述评[J].当代教育论坛,2007,(11):5-8.

[7]尤娜,杨广学.自闭症诊断与干预研究综述[J].中国特殊教育,2006,45(7):26-31.

[8]张继志.精神医学与心理卫生研究[M].北京:北京出版社,1994:6-11.

[9]张志勇,邓淑红.自闭症儿童体育游戏干预个案研究[J].体育科学,2010,30(8):49-56.

[10]BOWN K A,WACKER D P,DERBY K M.Evaluating the effects of functional communication training in the presence and absence of establishing operations[J].J Appl Behavior Analysis,2000,33:48-50.

[11]SIEGEL B.The World of the Autistic Child:Understanding and Treating Trealing Autistic Spectrum Disorders[M].New York:Oxford University Press,1996:10.