国家对外部威胁的认知与反应*

——基于新古典现实主义的分析

荣正通 汪长明

(上海交通大学钱学森图书馆 上海 200030)

现实主义作为国际关系理论中最古老、影响最大的一个流派,在与自由主义、建构主义等其他流派的理论交锋中不断自我完善和发展。在经历了以摩根索为代表的古典现实主义和以沃尔兹为代表的结构现实主义的两个重要历史阶段之后,20世纪90年代初,从结构现实主义流派中逐渐演化出进攻性现实主义和防御性现实主义两个分支。①新古典现实主义是20世纪90年代中期以来在国际政治学界影响渐增的现实主义流派的又一个分支。该分支对结构现实主义和古典现实主义理论加以批判吸收,逐渐形成了自己的理论特色。②

防御性现实主义学者斯蒂芬·沃尔特(Stephen M.Walt)在《联盟的起源》一书中提出了“威胁平衡论”(balance of threat theory),认为国家结成联盟主要是为了制衡威胁,而传统的均势理论认为国家间结盟主要是为了制衡权力。沃尔特的“威胁平衡论”受到了新古典现实主义学者兰德尔·施韦勒(Randall Schweller)的尖锐批评。国内学者对“威胁平衡论”已经有了一些介绍与评价,但谈不上发展或创新。③笔者认为“威胁平衡论”相对于均势理论的解释力更强,经过改良后能够帮助我们更好地认识各国的外交政策,特别是对国际危机的管理和联盟问题。本文从新古典现实主义的基本观点出发,研究对象从体系层次回归单元层次,试图解释对威胁的认知如何影响不同类型国家的外交政策。

一、外部威胁与联盟战略选择

新古典现实主义者认为,国际体系既不像进攻性现实主义所说的那样是动荡的,也不似防御性现实主义所认为的那样是平稳的,而是相当模糊的。在无政府的国际体系中,国家的安全感有可能是稀缺的,也有可能是充足的。对荷兰、比利时这样的北约成员国兼欧盟成员国来说,现存国际体系中的安全是充足的,在联盟内部是康德式的朋友关系,在外部是洛克式的竞争关系。对朝鲜、伊朗等反美国家来说,现存国际体系中的安全是稀缺的,总体是霍布斯式的敌人关系。对于本国受到的威胁程度的判断,直接决定国家对所处的国际体系性质的判断。

新古典现实主义者不同意视安全为国家对外政策首要目标的观点,因为这种做法既没有对不同国家的目标加以区别对待,也没有考虑国家对外政策目标发生变化的情况。譬如,对于那些乐于维持现状的国家而言,安全尚可以说是其对外政策谋求的主要目标,而对于那些对现有秩序不满、甚或必欲打破之而后快的“修正主义国家(revisionist states)”来说,安全便不是其对外政策的首要目标,[1]不同类型的国家对于国家利益和威胁的判断是有区别的。

施韦勒认为,维持现状国家是指那些致力于维护既得利益、“维护自身在体系中的地位”,对现存秩序心满意足的国家。而修正主义国家则指那些对现状极为不满,致力于打碎现存秩序以改善自身在体系中的权力和尊严的国家:它们或许是因为“感到受到现状的侮辱、阻碍和压迫”、因而“要求变化,修正边界、修改条约、重新分配权力和领土”,以加以纠正;或许纯粹是为了建立自己的霸权。它们不惜以武力改变现状、推进自己的价值观。[2]修正主义国家与崛起国、维持现状国家与霸权国之间、维持现状国家与小国之间,并不存在必然联系。修正主义国家既可以是崛起国,也可能是霸权国。霸权国总体上倾向于维持现状,但不排除在局部地区谋求利益扩张。小国的综合实力较弱,但也有可能野心勃勃,试图挑战现状。

作为理性的决策者,在实力和条件允许的范围内,国家总是希望获得尽可能多的利益。获得利益的方式很多,运用权力是最根本和最有效的手段。合作也是要以权力为基础的。安全利益只是国家利益中最基本的一项,权力是确保安全的最可靠手段。靠合作来确保安全是小国无奈的选择,即将生存的保障建立在他国的善意和守信之上。因此,国家应该追求与其综合实力相匹配的权力和利益。国家想要维护或获得利益,就必须应对各种威胁,为此需要获得足够的权力。获得权力的主要途径是增加实力,而实力包括硬实力和软实力。对威胁的认知是应对威胁的前提,因而直接影响国家的外交政策。

施韦勒认为沃尔特的联盟理论把结盟看作是为安全目标所驱使的行为,而没有考虑修正主义国家对财富、权力和威望等利益的不懈追求,所以它的一些主要结论带有一种明显的“维持现状的偏见”。笔者认为无论是维持现状国家还是修正主义国家,它们的很多联盟行为都可以通过对威胁的认知来解释。维持现状国家和修正主义国家都会感觉到自己的安全利益受到了别国的威胁。对于维持现状国家,修正主义国家的挑战行为构成了对安全利益的威胁。对修正主义国家来说,它们准备打破现有的国际体系,必然会与维持现状国家发生冲突,因此维持现状国家就对它们的安全利益构成了潜在的威胁。当两个或两组修正主义国家的扩张行为互相冲突时,它们之间也会彼此构成威胁。

为了应对上述威胁,维持现状国家和修正主义国家都可能选择通过联盟来增强己方的实力。维持现状国家会彼此结盟来对抗修正主义国家的挑战。在拿破仑战争中,英、俄、奥、普等国多次组成反法联盟来阻止法国的扩张行动。在二战中,中、美、苏、英等国组成反法西斯联盟来对抗德、意、日的三国轴心。为了抗衡维持现状国家,修正主义国家也会联合起来。近年来,朝鲜和伊朗一直进行着密切的军事技术合作,共同研制各种射程的弹道导弹,以减轻各自受到的来自美国的军事压力。发生利益冲突的修正主义国家之间也会通过联盟来确保安全并谋求利益。在第一次世界大战爆发前,同盟国和协约国都对当时的现状不满,因此结成了两大对立的军事集团。

二、影响威胁水平的主要因素

将影响威胁水平的因素简单地划分为对手的实力和意图是不妥的。沃尔特认为影响威胁水平的因素主要有:综合实力、地缘的毗邻性、进攻实力和侵略意图等。[3]笔者认为沃尔特的划分方法仍有不妥之处。判断威胁的水平,首先要界定受到威胁的国家利益的重要程度;地缘的毗邻性应该考虑国际危机中的“人质”问题;在考虑一国的侵略意图时,必须充分考虑该国的文化传统与意识形态。因此,需要考虑的影响因素包括:受到威胁的国家利益的重要程度、对手的综合实力、地缘的毗邻性、侵略意图(包括公开言论、文化传统和意识形态)。

理性的国家决策者会尽可能地维护国家利益,为了确保重要的利益,可能会选择牺牲次要的利益。对利益的重要程度的判断是对威胁水平判断的一个基本前提。1996年、2000年出版的美国国家利益委员会报告都将美国的国家利益划分为以下层次:生死攸关利益(vital interests)、极其重要利益(extremely important interests)、重要利益(important interests)、次要利益(less important interests)等。本文借鉴了这种四个层次的划分。在武力冲突或战争中,公众对伤亡的忍受力与国家的冲突利益大小具有紧密联系。在国际危机阶段,一国的冲突利益大小直接影响公众对政府准备动武的支持程度。当然,决不能在国家的生死攸关利益、极其重要利益与武力的使用之间完全画上等号。决策者通常还需要评估使用武力的收益是否大大超过所付出的代价等。[4]本文讨论的是损害生死攸关利益或极其重要利益的威胁。

在其他条件相等的情况下,军事实力在综合国力中占据首要位置,但是并不是全部。光有强大的军事实力只能确保国家在速战中获得优势,却不能保证在持久战中获胜。像日本这样国土狭小、资源匮乏的国家就经不起持久战的消耗。美国、苏联和中国这样的大国却能在持久战中越战越强。在全球化的大背景下,各主要经济体之间的贸易相互依存度不断提高,经济武器的重要性也日益凸显。

地缘的毗邻性是对手综合国力和意图的放大器。威胁的邻近性经常影响国家对威胁的认知。地理距离的远近能增加或减少进攻的难度,一个地区强国在本地区可能比世界强国构成更大的威胁。此外,不光要考虑本国与假想敌国的距离远近,还要考虑重要盟友与假想敌国的距离远近。对朝鲜而言,接壤的韩国就是可以用来威慑美国的人质,首尔的一千多万市民每天都生活在朝鲜的炮口下。

对手的意图有时难以准确判断,这就导致有时霸权国干脆放弃了对假想敌意图的判断,直接对所有拥有足够实力的假想敌进行遏制。在拥有不同文化传统或意识形态的国家之间,难以产生足够的互信,也容易产生误判。在甲午战争爆发前,信奉“以和为贵”的中国就对信奉“弱肉强食”的日本缺乏足够的警惕。二战爆发前,英法两国对德国实行绥靖政策,一部分原因也是因为张伯伦没有认清希特勒的非理性,一再轻信他的诺言。在1950年6月杜鲁门发表“六·二七”声明和8月底美军开始轰炸东北边境后,毛泽东确信美国不会放弃颠覆中国新生政权的尝试,认为朝鲜战争可能是美国意图侵略全中国的前兆,因而主张抗美援朝。由于意识形态的原因,国家领导人可能会为了国内政治的目的而采取不符合理性的外交政策。在柯庆生(Thomas J.Christensen)看来,20世纪50年代中国对美国的强硬外交在国内层面是理性的,但在国际层面上却是非理性的。[5]在与不同文化、不同意识形态的国家交往中,绝对不能根据本国的文化传统和意识形态来判断对方的意图。不能因为和平符合己方的利益,就认为和平也符合对方的利益。当“国际主义”遇到“民族主义”,当“与邻为善”遇到“以邻为壑”,国家利益都会受到不必要的损失。

三、国际危机中的威胁认知与应对

威胁是国际危机的核心概念,也是国际危机的一个基本特征,它是国际危机事件与危机反应之间的决定性介入变量。[6]在国际危机中,面对来自大国的威胁,大国与小国可选择的对外政策并不完全相同。由于实力较弱,小国除了制衡和绥靖之外,还可以选择追随。小国追随对自己构成威胁的大国并不会严重损害本国的国际威望。大国面对敌对大国的重大威胁,通常不会选择追随敌国。大国更多是选择制衡或者绥靖,即遏制或满足对方的野心。对威胁的不同认知决定了国家在国际危机中的不同反应,即采取是制衡、绥靖还是追随。

(一)大国对威胁的认知与反应

首先研究同一国家在同一时期对待不同国家为何采取不同的外交政策,对此,选择了发生在1895-1896年的第一次委内瑞拉危机和发生在1898年的法绍达危机。在这两次危机中,英国面对美国和法国的先后挑衅,采取了不同的对策。这两次危机发生的时间很近,英国的综合实力基本没有变化,首相都是索尔兹伯里。美国的综合实力强于英国,法国的综合实力弱于英国。美国和法国的军事实力都弱于英国,但法国的军事实力比美国强。美国离英国远,但是与英属自治领加拿大接壤。法国离英国近,但并不与英国本土或自治领、殖民地接壤。如果把法国的盟友俄国的综合实力也加以考虑,则法俄联盟的综合实力强于英国。

如果只比较军事实力,英国似乎应该制衡弱小的美国,绥靖较强的法国。然而,英国却选择了制衡法国,绥靖美国。④原因在于:1.英国海军能轻易击败美国海军,英国陆军却无法打败能在短期内动员起来的美国陆军,也就无法阻止美国乘机吞并加拿大。美国并不惧怕和英国开战。在1900年前后的国际背景下,美国和德国联手改变现状曾经被认为是一个可行的选择。当时,很多美国政要叫嚣要在美英战争爆发后夺取加拿大,例如著名的扩张主义者、后来当选美国总统的西奥多·罗斯福声称:“如果一定要打,那就打吧。我不在乎我们的沿海城市是否会被轰炸,我们将夺取加拿大。”[7]2.英国海军有信心打败联合起来的法国海军和俄国海军,能够阻止法国向海外派兵,也就能确保英属非洲殖民地的安全。英国陆军却无法打败能在短期内动员起来的俄国陆军,如果英国和法俄之间爆发全面战争,俄国将夺取印度。英国因此并不希望与法俄联盟开战。3.因为德国对法国领土安全的威胁比英国更大,所以法国需要赢得英国的友谊以对付德国,也就并不想得罪英国。4.英国的霸权依赖于欧洲大陆的均势,也就需要确保法国、俄国在欧洲的大国地位。如果英国与法俄联盟斗得两败俱伤,受益的将是德、意、奥三国。鉴于法国更希望与英国成为朋友,而不是敌人,英国才敢于适度地向法国施压。

接着研究同一国家在同一时期对待同一国家为何采取不同的外交政策。美国在1961年夏的柏林危机中对苏联绥靖,在1962年秋的古巴导弹危机中对苏联制衡。在一年多的时间内,美苏两国的综合实力变化可以忽略不计,领导人也没有发生变动,分别是肯尼迪和赫鲁晓夫。苏联指使东德构筑柏林墙损害的主要是西德的利益,美国在柏林危机中利益受损并不严重。美国如果采取过于强硬的反应,就有可能面临常规战争风险,需要应对苏联在欧洲的常规力量优势。为了这种程度的威胁,美国不太可能用核威胁来反击苏联的挑衅。苏联在古巴部署中程导弹却直接威胁到了美国本土的安全,美国不得不采取较为强硬的政策。基于双方都不希望爆发互相摧毁的核战争的判断,在严格控制核战争风险的前提下,美国凭借巨大的海军优势,最终以“海上隔离”的方式和平解决了危机。

最后研究强国对弱国绥靖而弱国对强国制衡的反常情况。在1938年的苏台德危机中,较强的英国和法国选择向较弱的德国和意大利绥靖,在9月底达成了臭名昭著的“慕尼黑协定”。英法选择绥靖的重要原因是:在短期内,德国损害的只是捷克斯洛伐克的利益。如果英法与德意开战,难免造成巨大的人员伤亡。当时英法两国的民众中普遍存在厌战情绪,张伯伦和达拉第因此希望避免战争。1950年10月,弱小的中国决定在朝鲜半岛与强大的美国进行军事较量,导致抗美援朝战争的爆发。中国选择制衡的重要原因是:在朝鲜战争爆发后,美国第七舰队随即侵入台湾海峡,严重损害了中国的安全利益,破坏了领土完整。一旦以美国为首的联合国军控制了朝鲜全境,将进一步威胁中国东北的领土安全。中国领导人认为,由于有中苏同盟存在,如果美国把战争扩大到中国就会变为全面战争、变为世界大战,而出现这种情况的可能性实际不大。[8]在苏联的核保护伞下,为了维护国家的安全利益,中国可以接受与美国在朝鲜半岛进行有限战争。

总结上述三种情况,通过对现实威胁和潜在威胁的严重程度比较以及对潜在战争后果的评估,可以判断大国在面临来自其他大国的威胁时,是倾向于选择制衡,还是绥靖。

变量一 变量二 政策倾向现实威胁小 潜在威胁大 绥靖现实威胁大 潜在威胁小 制衡

(二)小国对威胁的认知与反应

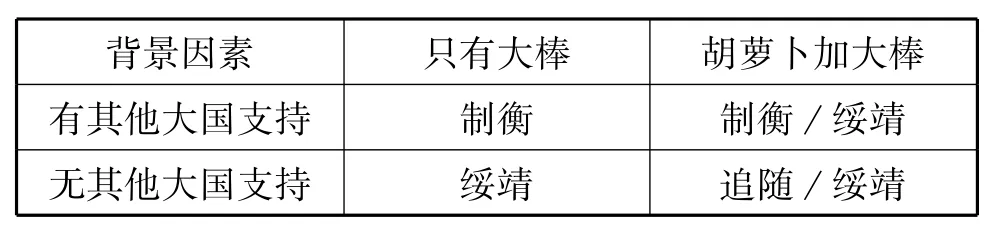

如果没有核武器,小国通常无法单独制衡来自大国的威胁。当小国面临一个大国的威胁时,如果有其他大国给予其有力的支持,则小国倾向于制衡。二战结束后,欧洲的很多小国和土耳其跟随美国制衡苏联的威胁。如果发出威胁的大国不提供胡萝卜,小国又得不到其他大国的有力支持,就会选择绥靖。二战前的捷克斯洛伐克和罗马尼亚分别被迫向德国和苏联割让领土,以换取暂时的安全。如果得不到其他大国的有力支持,发出威胁的大国在挥舞大棒的同时也承诺提供胡萝卜,小国就会选择追随或者绥靖。具体的选择取决于大国威胁的内容。在二战初期,匈牙利、保加利亚等国为了自保,被迫选择追随德国进攻苏联。二战后期,波兰被迫接受苏联提出的领土调整要求,割让大片领土给苏联,同时从德国获得部分领土补偿。这种行为是对苏联威胁的绥靖。如果发出威胁的大国在挥舞大棒的同时也承诺提供了胡萝卜,小国又得到其他大国的支持,这种情况就比较复杂。根据大国提供胡萝卜的可信度和其他大国提供支持的有效性,小国可能选择制衡也可能选择绥靖。

背景因素 只有大棒 胡萝卜加大棒有其他大国支持 制衡 制衡∕绥靖无其他大国支持 绥靖 追随∕绥靖

从1938年春起,苏联以维护西北边界和列宁格勒的安全为由,多次向芬兰提出领土要求,并提出租借汉科半岛30年。为了补偿芬兰的领土损失,苏联表示愿意用二倍的领土来交换。经过谈判,芬兰最终拒绝了苏联的提议,导致苏芬战争在1939年11月爆发。芬兰选择制衡苏联一是因为怀疑苏联的诚意,二是因为英法表示愿意派兵支援芬兰。然而,英法对芬兰的支援极其有限而且为时已晚,芬兰在战败后只能在极其不利的条件下向苏联屈服。在1992年爆发的第一次朝核危机中,朝鲜认为不能把安全完全寄托于中国或俄国的保证。为了得到美国提供的重油、轻水反应堆等补偿,朝鲜同意冻结核计划,对美国的威胁实施了绥靖。当美国后来不愿履行承诺时,朝鲜就重启核计划,改为制衡美国的威胁。由此可见,发出威胁的大国提供的胡萝卜越可信,其他大国提供的支持越不可靠,小国就越倾向于绥靖。在相反的情况下,小国则倾向于制衡。

四、结论

国家获得权力的重要目的是为了应对威胁,以确保安全利益。维持现状国家和修正主义国家的联盟行为都是基于对威胁认知的反应。在考虑影响威胁水平的因素时,必须注意地缘毗邻性中的盟国因素以及对方的文化传统和意识形态。当面临来自另一大国的威胁,大国会权衡现实威胁和潜在威胁的大小,从而决定是选择绥靖还是选择制衡战略。面对大国的威胁,如果小国能够得到其他大国的有力支持,就倾向于制衡,否则会倾向于绥靖。如果大国在发出威胁的同时愿意提供适当的补偿,在得不到其他大国支持的情况下,小国将根据威胁的内容选择追随或绥靖。

国家对外部威胁的反应是新古典现实主义学者研究的一个重要课题。本文虽然着重研究决策者对于威胁的认知,但是并不意味着违背了现实主义者坚持的核心假设和信念,更没有倒向建构主义。影响威胁水平的因素大多是物质性的,与侵略意图有关的公开言论、文化传统和意识形态虽然不是物质,但都是客观存在的。本文基于逻辑推理和历史案例,从单元层次研究了国家对外部威胁的认知与反应,至于体系层次的影响尚有待进一步的研究。

注释:

①进攻性现实主义和防御性现实主义这两个概念最早由杰克·施奈德(Jack Snyder)于1991年提出。参见Jack Snyder,Myths of Empire:Domestic Politics and International Ambition(Ithaca,N.Y.:Cornell University Press,1991),pp.11-12.

②上世纪90年代中期以前,新古典现实主义并未引起学界的关注。直到1998年,罗斯(Gideon Rose)根据多位现实主义学者的学术观点,将正在出现的理论流派整合并提出“新古典现实主义”学说。参见Gideon Rose,“Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy,”World Politics,Vol.51,No.1,October 1998,pp.144-172,p.171.

③相关中文评介,参见于铁军:《国际政治中的联盟理论:进展与争论》,《欧洲》,1999年第5期,第14-25页;于铁军:《进攻性现实主义、防御性现实主义和新古典现实主义》,《世界经济与政治》,2000年第5期,第32-33页;赵嵘:《现实主义学派的联盟理论及其对美国外交政策的影响》,《武汉大学学报(人文科学版)》,2004年第4期,第411-415页;汪伟明:《联盟理论与美国的联盟战略》,2005年,第34-36页;宋伟:《从国际政治理论到外交政策理论——比较防御性现实主义和新古典现实主义》,《外交评论》,2009年第3期,第25-47页。

④小约瑟夫·奈认为,在1895年,美国是正在崛起的挑战者,英国是日暮西山的霸主,这是两国走向冲突的一个动因。当时的英国理应和美国交战,但是它最终还是选择了姑息美国的政策。其中一个原因是,与遥远的美国相比,邻近的德国更让英国感到恐惧。参见[美]小约瑟夫·奈:《理解国际冲突:理论与历史》,上海人民出版社,2009年版,第83-85页。

[1]于铁军.进攻性现实主义、防御性现实主义和新古典现实主义[J].世界经济与政治,2000,(5).

[2]Randall L.Schweller,“Bandwagoning for Profit:Bringig the Revisionist State Back in”[J].International Security,Vol.19,No.1(Summer 1994),pp.87-88,105;Schweller,Deadly Imbalances:Tripolarity and Hitler s Strategy of World Conquest[M].New York:Columbia University Press,1998,Chap.1.

[3][美]斯蒂芬·沃尔特.联盟的起源[M].北京:北京大学出版社,2007.21.

[4]钱春泰.武力威胁与对外政策[M].上海:上海人民出版社,2010.75-76.

[5]李巍.从体系层次到单元层次——国内政治与新古典现实主义[J].外交评论,2009,(5).

[6]邱美荣.威胁认知与朝核危机[J].当代亚太,2005,(6).

[7]赵学功.第一次委内瑞拉危机与美英关系[J].历史教学,2003,(7).

[8]中共中央文献研究室、中国人民解放军军事科学院.周恩来军事文选:第四卷[M].北京:人民出版社,1997.92-93.