晋方言并州片古全浊声母的读音类型和层次

乔全生

(山西大学语言科学研究所,山西 太原 030006)

本文所指的晋方言并州片包括太原、古交、清徐、榆次、太谷、交城、文水、祁县、平遥、孝义、介休、寿阳、榆社、娄烦、盂县、灵石、阳曲等17个方言点。古交方言点,《山西方言调查报告》未收,其语音特点与本片接近,故一并讨论。此外,在讨论中也涉及太原郊区的方言特点。

古全浊声母“並奉定从邪澄床群禅匣”等在晋方言区都已清化。关于晋方言全浊声母塞音、塞擦音清化情况,陈庆延[1]、温端政、侯精一[2][3]、徐通锵[4]、李如龙等[5]、王临惠[6]、乔全生[7]已进行过讨论。在前贤论述中,一般都把晋方言并州片古全浊声母塞音、塞擦音的清化类型归纳为平仄不送气型。根据近年的调查,我们发现,该片内的读音类型远比目前的归纳复杂,且在辖字的多寡上也存在较大差异,只能说大体上是一个类型。因此,该片的古全浊塞音、塞擦音的读音还有进一步分析的必要。

一 古全浊声母塞音、塞擦音平声字的今读音类型

并州片大部分方言点古全浊声母塞音、塞擦音平声白读为不送气音,这部分字大都是常用字,生僻字读作不送气音的很少。以下所列为《方言调查字表》(中国社会科学院语言研究所编,商务印书馆,1999年版)中的古全浊声母塞音、塞擦音平声字的常用字(有的常用字在所有方言点中都读送气,故不收,如“袍”):

驼驮婆矬爬查调~搽蒲脯徒屠厨瞿台抬才材财裁排豺牌培陪赔裴皮脾疵脐骑瓷迟慈磁持其棋期旗槌锤葵桃逃淘陶萄涛曹槽跑刨瓢嫖瞧樵朝~代潮乔侨桥荞条调~和跳头投绸稠求球仇覃蚕谈痰潜甜琴檀坛弹~琴残钱乾~坤田填前盘团全泉传~达椽船拳权颧贫秦陈尘勤芹盆屯饨存唇群裙旁堂棠藏墙长~短肠场强庞朋誊疼层曾~经凭彭膨棚平情晴瓶同铜童瞳丛虫穷重~复从

这些字在各方言点读不送气音的情况不同,根据读不送气音字的多寡,可以分为以下三种情况:(一)各方言点均读为不送气音的字是:並母:爬、刨,定母:提;(二)大多数方言点读为不送气音的字是:並母:婆脯陪盘盆棚,定母:台桃陶萄条调~和头甜弹~琴田填团饨堂疼同铜童,从母:脐瓷钱磁槽蚕前泉墙晴,澄母:迟茶椽尘长~短肠场沉虫稠,群母:茄勤芹穷荞群;(三)个别方言点除上列字外,还读为不送气音的字是:並母:赔排牌皮朋,定母:抬驼驮笤痰覃,从母:慈裁才材财曹全秦陈层残存藏从,澄母:绸纯缠重~复,群母:棋桥乔钳乾~坤裙强。

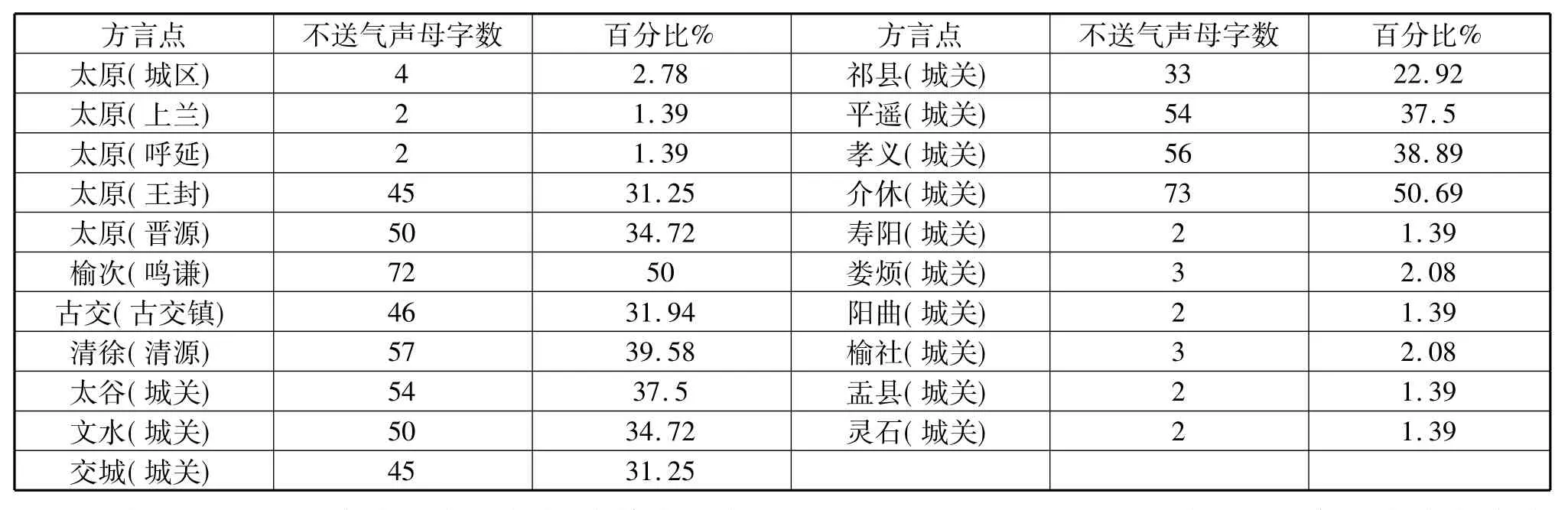

以上共144个字,在并州片各方言点(包括太原市郊区点)读不送气音的数量其实是不相同的。各个方言点古全浊声母塞音、塞擦音平声今读不送气音的字所占比例见表1:

表1 并州片各方言点古全浊声母塞音、塞擦音平声今读不送气音字所占比例

从表1可以看出,古全浊声母塞音、塞擦音平声字今读不送气音所占的比例在各个方言点有较大差异。有的方言点读不送气音所占比例很小,如阳曲(城关),144个字中只有2个字读不送气音,占1.39%;介休方言点读不送气音所占比例最大,共有73个字,占50.69%。太原(王封)、太原(晋源)、榆次(鸣谦)、古交(古交镇)、清徐(清源)、太谷(城关)、文水(城关)、交城(城关)、祁县(城关)、平遥(城关)、孝义(城关)、介休(城关)读为不送气音的比例多在31.25%到50.69%之间。根据各方言点古全浊声母平声字今读不送气音所占比例的不同,可以把并州片方言点分为两组:一组是不送气音占较大比例,简称并州一组;一组是不送气音占比例较小,简称并州二组。

并州一组:有太原(王封)31.25%、太原(晋源)34.72%、榆次(鸣谦)50%、古交(古交镇)31.94%、清徐(清源)39.58%、太谷(城关)37.5%、文水(城关)34.72%、交城(城关)31.25%、祁县(城关)22.92%、平遥(城关)37.5%、孝义(城关)38.89%、介休(城关)50.69%。共12个方言点。

并州二组:有太原(城区)2.78%、太原(上兰)1.39%、太原(呼延)1.39%、寿阳(城关)1.39%、娄烦(城关)2.08%、阳曲(城关)1.39%、榆社(城关)2.08%、盂县(城关)1.39%、灵石(城关)1.39%。共9个方言点。

从地图(图1)上看,并州一组各个方言点多分布在并州片的核心地区,即太原盆地的中心区域;并州二组多分布在并州片的边缘地区。

图1 并州片古全浊声母塞音、塞擦音平声字读音分组情况

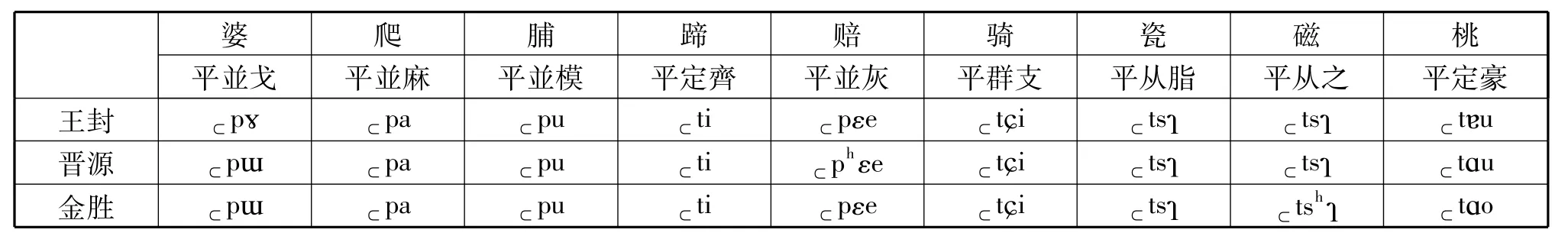

需要指出的是,太原(城区)虽然地理上处于并州片的中心地区,但是从现有材料看,平声读为不送气的字很少,只有“爬、刨、提、脐肚腹~、涂糊~”等少数几个。这是因为太原一直是山西省的政治、经济、文化中心,与外界交往频繁,受普通话的影响较大,使得普通话读音覆盖了太原方言的旧有读音,这一方言特点逐渐被磨损。而郊区方言则不然,从太原周边郊区的方言读音中还可证明太原(城区)方言原本是读不送气音的,举例如表2:

表2 太原郊区方言古全浊塞音、塞擦音平声今读不送气音字的情况

续表2 太原郊区方言古全浊塞音、塞擦音平声今读不送气音字的情况

在太原郊区的三个方言点中,王封虽然隶属太原市,但由于地处西面的山区,交通不便,因此保留了大量的不送气白读音。晋源地处太原市南,金胜距晋源仅五公里,这两个方言点也保留大量不送气白读音,其原因可能是因为宋以前这里曾经是太原故城,人们的文化认同感比较强,同时地理上紧邻平声读不送气的清徐方言。以上三个方言点是太原郊区保留浊塞音、塞擦音声母平声读不送气音最多的区域。郊区方言往往保留了城区方言的早期特点,因此我们不难判断太原城区在早期也属于平声不送气的类型。

二 古全浊声母塞音、塞擦音仄声字的今读音类型

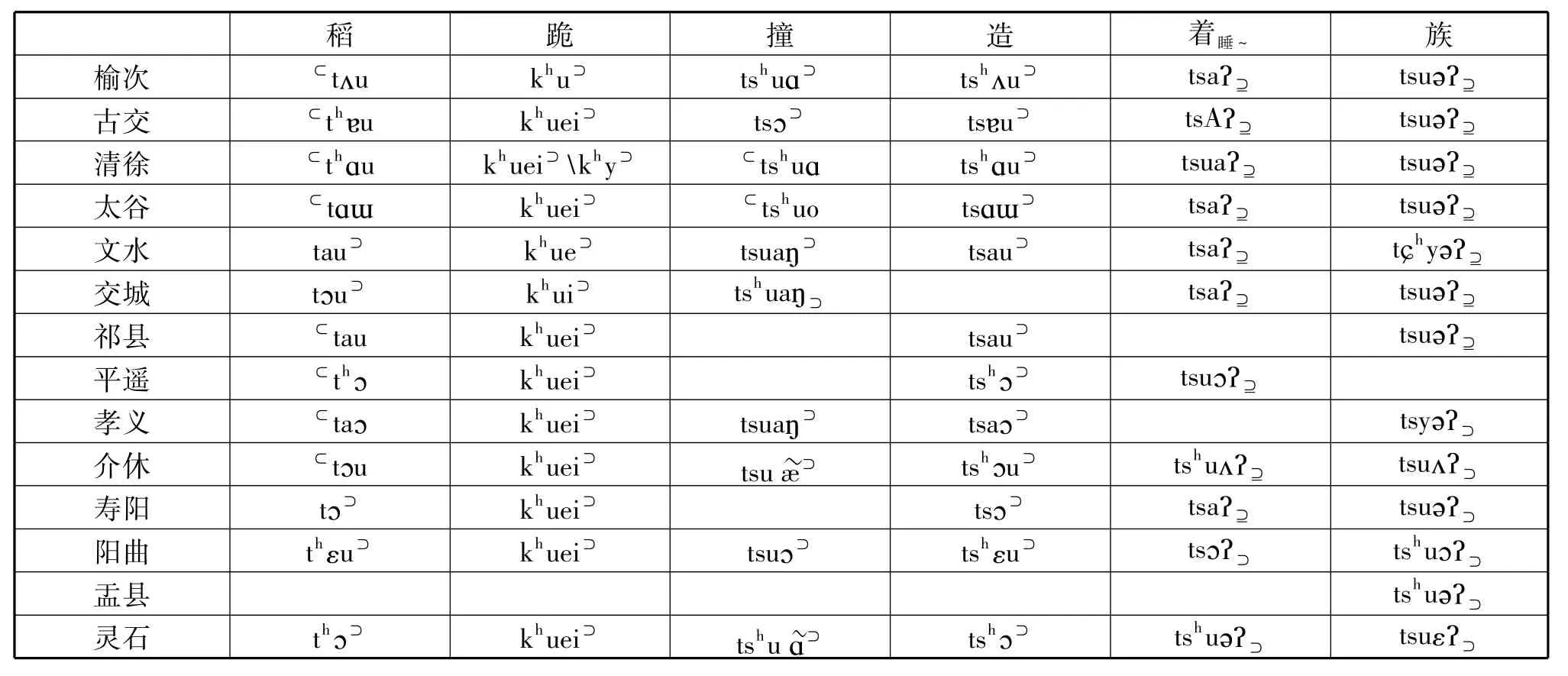

古全浊声母塞音、塞擦音仄声字今读在并州片基本上读为不送气清音,但也有少数字读为送气清音,举例如表3:

表3 并州片古全浊声母塞音、塞擦音仄声今读送气音字的情况

历史上全浊声母读送气音的现象早在唐代李肇的《唐国史补》卷下中即有记载:“今荆襄人呼提为堤,……关中人呼稻为讨,呼釜为付,皆讹缪所习,亦曰坊中语也。”稻是定母上声字,讨是透母上声字,釜是奉母上声字,付是非母去声字。透定相混,非奉相混,说明当时关中方言全浊声母已经清化,而且全浊字是读送气清音的。《集韵》上声晧韵“讨,土晧切。”小韵:“稻,秔也,关西语。”“‘关西’指函谷关以西,‘关中’也指函谷关以西,地望大致相同。‘土晧切’和‘讨’同音。《集韵》和《唐国史补》所说密切符合。”[8]130这个记载说明唐关中地区全浊仄声读送气清音,今紧邻关中的中原官话汾河片方言也是如此。但远离关中的并州片为何也有此少量读音呢?并州片的大多数字全浊仄声是读不送气音的,少量全浊声母仄声字读送气音当是汾河片方言北上浸染的结果。

三 层次分析

徐通锵根据中古全浊塞音、塞擦音声母今读的不同,把晋方言分为三种类型[4]:第一,平仄分音区,根据声调的平仄分为送气清音和不送气清音,平声送气,仄声不送气,与北方官话一致。晋方言中区、西区、北区、东南区都有,如寿阳、汾阳、静乐、忻州、大同、晋城、长治等。第二,不送气音区,有文白异读,文读音的分化也依据声调的平仄分为送气和不送气,白读不论平仄,都读不送气清音。这种类型集中在并州片,如古交、清徐、榆次、太谷、交城、文水、祁县、平遥、孝义、介休等。第三,送气音区,有文白异读,文读音的分化也依据声调的平仄分为送气和不送气,白读不论平仄,都读送气清音。这种类型主要集中在南区,西区也有,如:运城、临汾、万荣、曲沃、隰县、永和、大宁等。第三种类型与陕西关中、陕北一带全浊声母读送气音的情况相同。据孙立新[9]、张维佳[10]、邢向东[11]、李建校[12]调查,陕西的韩城、岐山、铜川、西安、神木、万镇、贺家川等地都有古全浊声母读送气的现象。这种全浊声母清化后读为送气声母在山陕等地连成了一片,早在扬雄的《方言》中就经常将秦晋相提并论,在漫长的历史进程中,两地交往密切,语言趋于一致,尤其是在晚唐五代全浊声母清化中,关中与晋南均为全浊声母塞音、塞擦音一律读送气清音,直到反映宋代西北方音的西夏汉对音、注音材料中均有大量全浊声母读送气清音,从今天的中原官话汾河片方言看当是反映的宋代西北方音的特点。笔者认为,汾河片方言是宋代西北方言的延续。[8]今关中片的全浊声母仄声读送气,是否是唐宋西北方音直接演变而来,需要结合移民史深入分析。其间由于朝廷更替,人口变动,会有语言的变化,但大面积方言全浊声母无论平仄读送气音也当与宋西北方音有关。

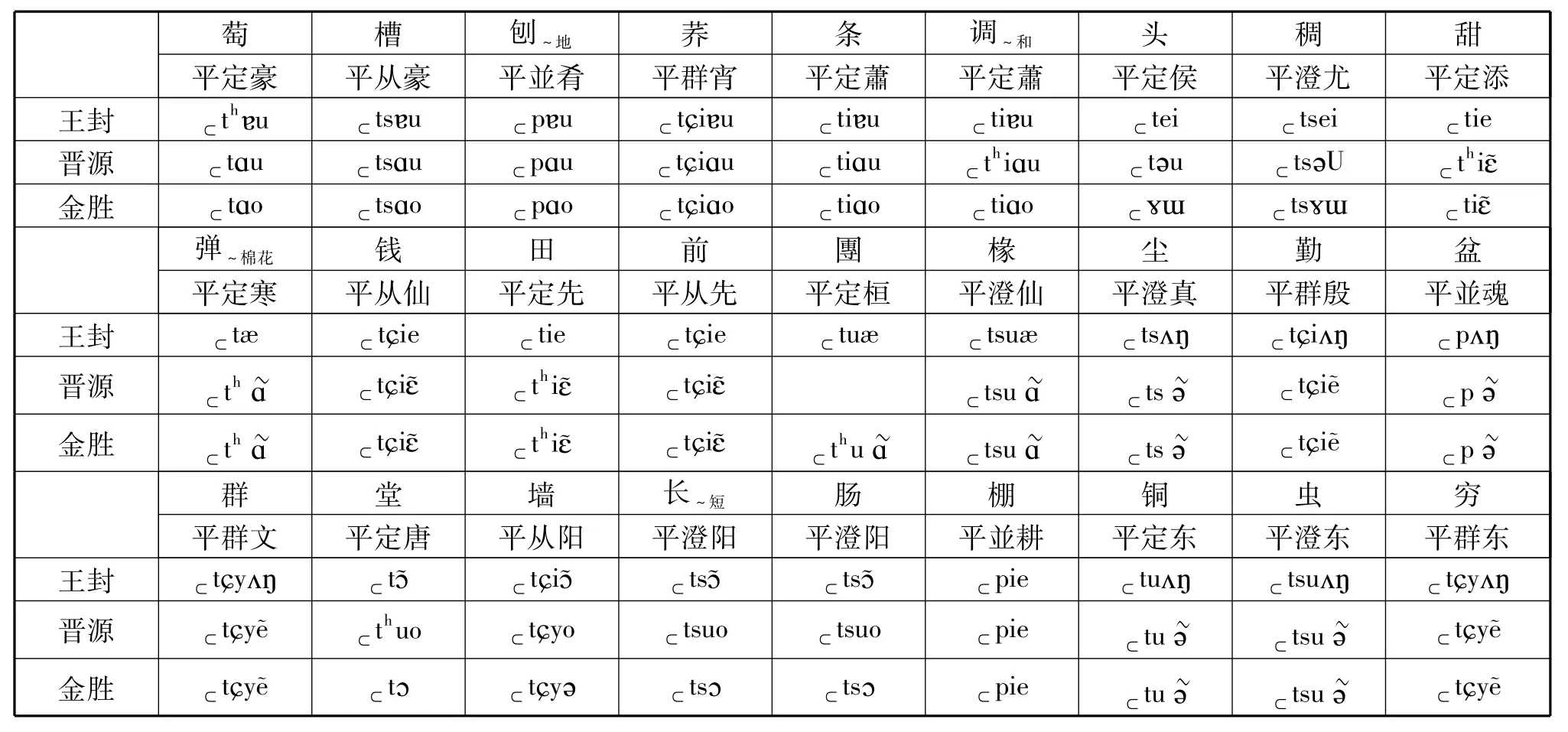

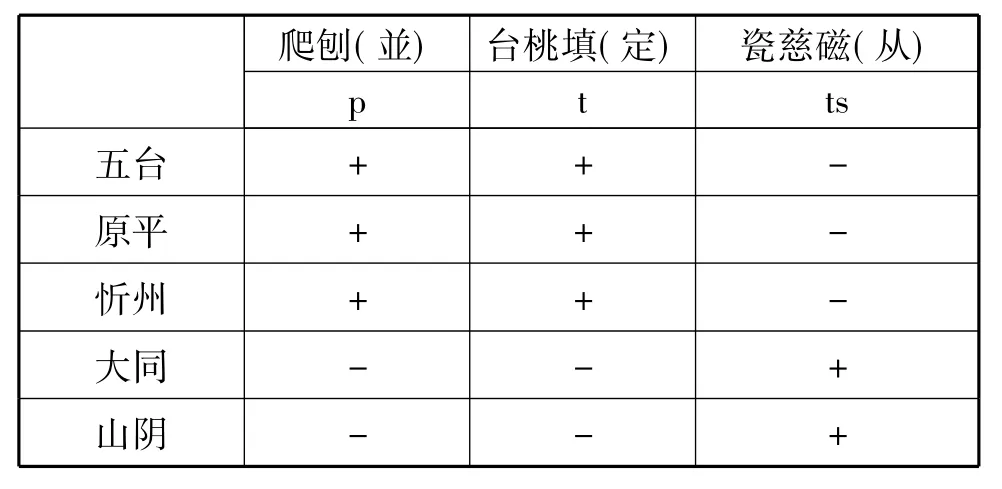

在并州片乃至部分晋方言区,古全浊声母塞音、塞擦音常用字无论平仄读为不送气音,这反映的是唐五代又一支方音,在唐五代对音材料中有一支方言即读为不送气清音。平声不送气读音除了在并州片大量保留外,五台片、云中片、吕梁片也有平声读不送气音的现象。根据韩沛玲的报告[13],五台片、云中片、吕梁片各方言点平声不送气主要集中在並母、定母,从母平声不送气只有大同、山阴,举例如表4:

表4 五台片、云中片、吕梁片古全浊塞音、塞擦音平声今读不送气音字的情况

五台片以北的方言全浊声母读不送气音当是中部不送气型方言向北扩展的结果。北宋时的太原、忻州一带一直是边陲要塞,并州片全浊声母平声读不送气对五台片的影响是自然而然的。

五台片和云中片、吕梁片的一些方言点,如大同、朔县、五台、原平、忻州、兴县、临县、柳林、离石也有全浊声母仄声读为送气的字,如:步、跪、造、稻、杂、拔、侄、直、择、白、鼻、薄、犊、着、族、簇等。从读音类型看,有舒声也有入声,规律也不明显。研究晋北方言的人谈到:“晋北的五台、定襄、原平、山阴、大同等方言比较复杂,这些方言浊音清化除有平声送气、仄声不送气类型外,还有一种比较罕见的平声不送气,但仄声送气类型。前者的层次不难判断,也是晚期效仿官话形成的文读层,后者的层次分析则相当困难。第一,迄今尚未发现任何一种历史文献记载过汉语方言浊声母清化有平声不送气、仄声送气的类型。第二,现代方言中只发现平仄都不送气、平仄都送气以及平声送气、仄声不送气三种浊音清化类型,独缺平声不送气、仄声送气的类型。”[13]

其实,笔者已报道过现代山西方言平声读不送气、仄声读送气音的类型,并且归纳为古全浊声母塞音、塞擦音今读的第四种类型,即平不送仄送型。[7]平声字读不送气,仄声字读送气清音,如汾城。与汾城相连的翼城方言点也有古全浊声母字白读平声不送气、仄声送气的现象[14],白读平声不送气尽管只有几例,如:爬[ap31]、刨[pau31]、脐[tɕi31]、葡[pu11],反映的是并州片固有的特点,仄声送气是汾河片固有的特点,作为汾河片的翼城方言当然也反映了这个特点。

笔者认为这种类型是第三种类型的汾河片与第二种类型的并州片碰撞、融合的结果。其形成的时代当在二、三种类型形成之后。[8]晋方言北区和西区的五台片、云中片、吕梁片全浊声母仄声读送气音声母,其性质与中区并州片相同,也是南区汾河片北上扩散的结果。从唐五代西北方言看,对音材料所反映的类型,一是如同并州片的不送气型(如《开蒙要训》所反映的读音),一是如同汾河片的送气型(如《大乘中宗见解》所反映的读音)。在近千年的语言接触、交融中,两种类型互有影响,汾河片文化发达,作为强势方言,影响中部方言,进而又波及北部和西部,所以形成零星的、不成规律的读音。从总体上看,南部汾河片属送气音型,中部并州片属不送气音型,北部五台片、云中片、西部吕梁片属平送仄不送型,汾城属后起的交融型。

通过以上分析,似可形成以下结论:一、并州片方言的古全浊声母塞音、塞擦音,无论平仄读不送气音是晚唐五代以来的读音层次。二、不送气型是并州片的固有层次,但它受到南部文化发达的汾河片方言的接触、影响,出现了一些仄声读送气音的现象,这种现象一直波及至北区五台片、云中片和西区吕梁片部分方言点。三、即使是无论平仄读不送气音的并州片,其内部也不平衡,核心地区辖字多,边缘地区辖字少。

[1]陈庆延.古全浊声母今读送气音的研究[J].语文研究,1989(4):25-27.

[2]温端政,侯精一.山西方言调查研究报告[M].太原:山西高校联合出版社,1993.

[3]侯精一.现代晋语的研究[M].北京:商务印书馆,1999.

[4]徐通锵.历史语言学[M].北京:商务印书馆,1996.

[5]李如龙,辛世彪.晋南、关中的“全浊送气”与唐宋西北方音[J].中国语文,1999(3):139-149.

[6]王临惠.汾河流域方言的语音特点及其流变[M].北京:中国社会科学出版社,2003.

[7]乔全生.古浊塞音、浊塞擦音在山西方言今读中的第四种类型[J].语文研究:增刊,1998:46-48.

[8]乔全生.晋方言语音史研究[M].北京:中华书局,2008.

[9]孙立新.关中方言略说[J].方言,1997(2):106-124.

[10]张维佳.关中方言音韵结构的变迁[M].西安:陕西人民出版社,2002.

[11]邢向东.神木方言研究[M].北京:中华书局,2002.

[12]李建校.陕北晋语古塞音塞擦音声母的读音及演变层次[J].山西大学学报:哲学社会科学版,2009(3):51-56.

[13]韩沛玲.山西及其周边方言浊声母清化类型及历史层次[J].语言科学,2006(7):88-94.

[14]李殿臣.翼城方言的文白异读[M]//李如龙.汉语方言研究文集.广州:暨南大学出版社,2002.