宁德市医院专项整治活动前后抗菌药物应用分析

许江涛,陈子春,林敏华,阮月惠(.福建医科大学教学医院宁德市医院临床药学室,福建宁德 3500; .福建医科大学药学院,福州 350004)

抗菌药物是临床应用范围广、品种繁多的一大类药,其应用情况可客观反映一个医院的合理用药水平。抗菌药物不合理使用导致的细菌耐药已经成为全球性的公共卫生问题,是全世界面临的共同挑战。2011年4月卫生部出台了《关于做好全国抗菌药物临床应用专项整治活动的通知》(卫办医政发[2011]56号),旨在加强对抗菌药物临床应用的管理,控制细菌耐药,建立完善抗菌药物临床应用管理的长效机制。我院作为三级甲等综合性医院,迅速落实相关规定,从2011年6月起开始在全院开展了抗菌药物专项整治活动。为了解专项整治活动的阶段效果,本研究采用回顾性调查方法,对专项整治前后我院抗菌药物应用情况进行综合分析,为下一阶段的整治活动提供科学依据,以提高合理用药水平。

1 资料与方法

1.1 一般资料

从我院医院信息管理系统(HIS)数据库中调取2011年度全院抗菌药物相关应用数据;从医院病案室抽取2011年1—12月外科Ⅰ类切口手术合格病例360例(入选手术病例要求为住院期间只实施1次手术、非恶性肿瘤、未出现合并感染的患者)。统计汇总各项抗菌药物应用指标并作对比分析。

1.2 方法

采用回顾性调查方法,将抽取的360例Ⅰ类切口手术病例分为专项整治前(2011年1—6月)173例、整治后(2011年7—12月)187例,依据《医疗机构合理用药指标》的计算方法,以门诊、住院病区各临床科室为独立单位,统计分析应用抗菌药物品种、销售金额、使用率、用药频度(DDDs)及抗菌药物使用强度(antibiotics use density,AUD)等临床用药指标。整治前后的病例数及患者年龄、性别、科室分布、病程等差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。参照《抗菌药物临床应用指导原则》和《卫生部办公厅关于抗菌药物临床应用管理有关问题的通知(卫办医政发[2009]38号)》(简称38号文件)制定评价标准,填写调查评价表,综合对比整治前后抗菌药物的应用情况。

限定日剂量(defined daily dose,DDD)来源于世界卫生组织(WHO)药物统计方法合作中心提供的ATC Index,对于未给出明确DDD值的药品,参考药品说明书。DDDs=该药年销售总量/该药的DDD值,DDDs越大,反映临床对该药的选择倾向性越大,反之说明已较少使用。AUD=[抗菌药物消耗量(累计DDD数)/(同期出院患者数 ×同期患者平均住院天数)]×100。

1.3 统计学方法

采用SPSS 17.0软件进行统计学处理,计量资料采用t检验,计数资料采用χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 整治前后抗菌药物销售金额、DDDs比较

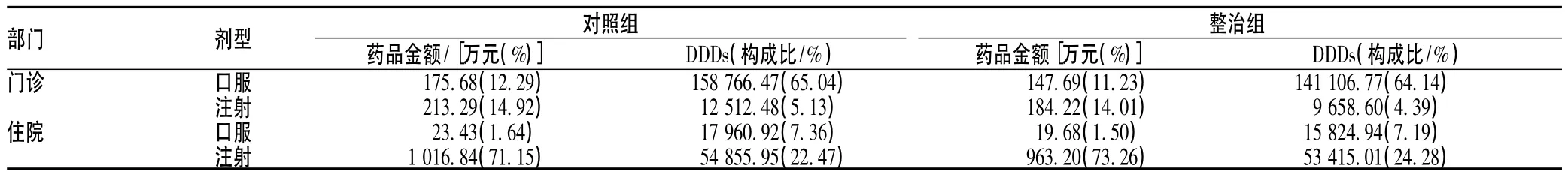

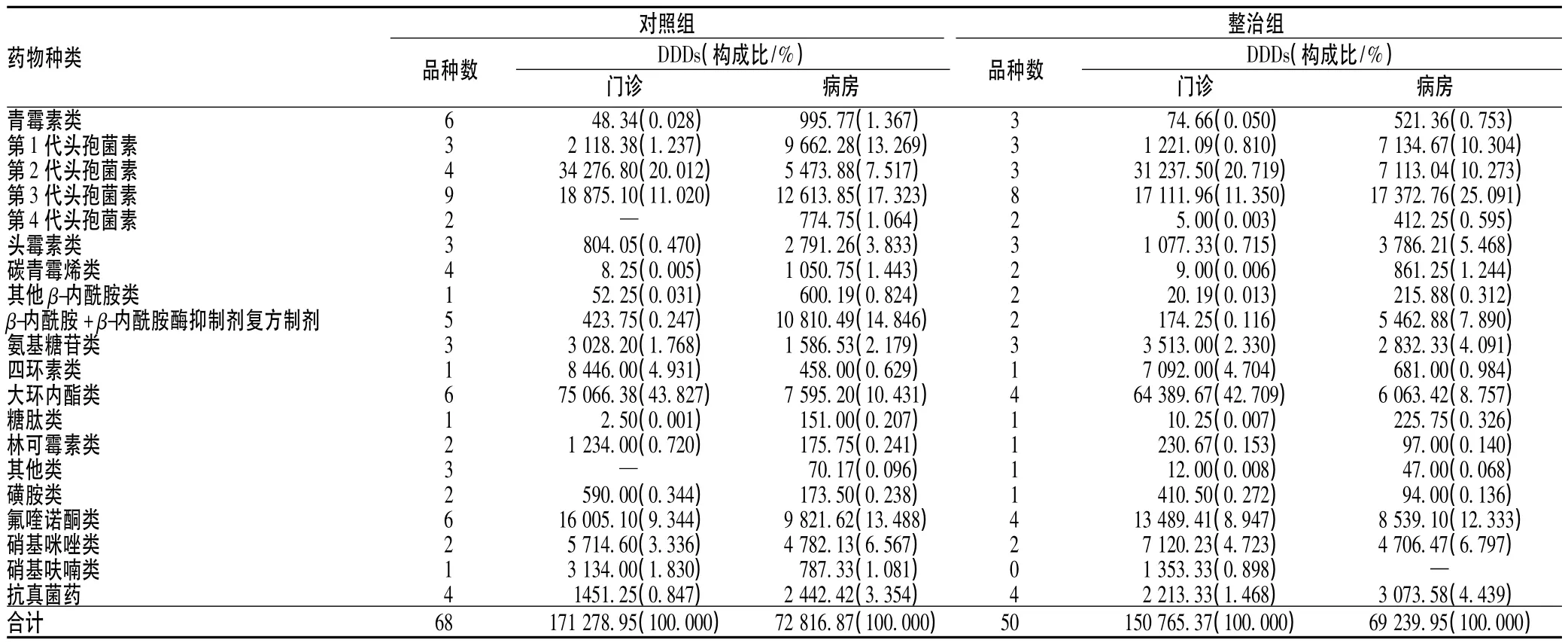

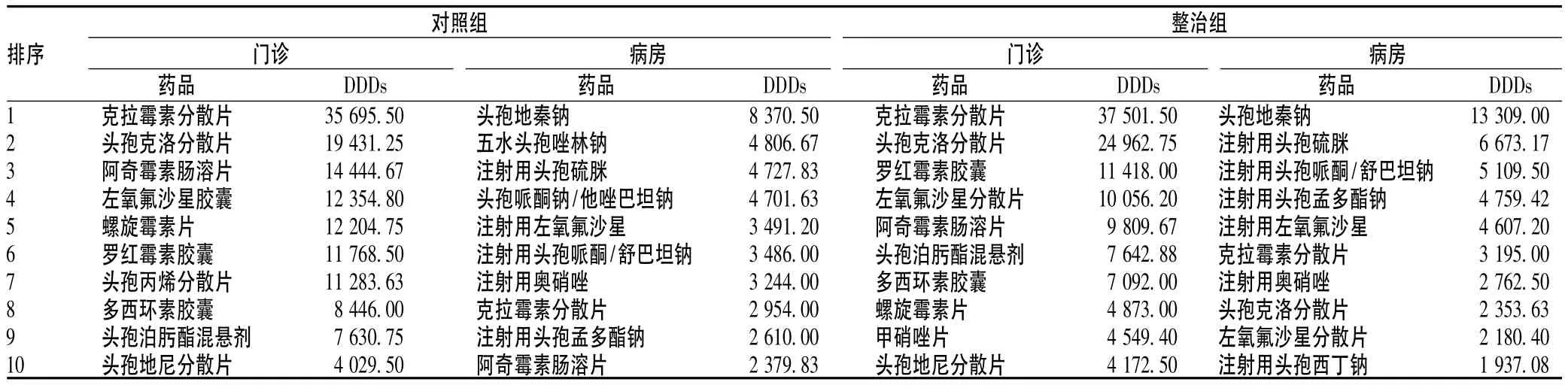

整治前后不同剂型抗菌药物销售金额、DDDs比较见表1;整治前后不同种类抗菌药物品种数、DDDs比较见表2;整治前后DDDs排序前10位的抗菌药物见表3。由表1、2可见,我院2011年抗菌药物专项整治活动后,应用抗菌药物品种数由68种降至50种;抗菌药物销售金额较前减少,占药品总销售金额的百分比由16.52%降至13.27%;DDDs较整治前下降了9.87%。整治后大环内酯类、第2代头孢菌素、第3代头孢菌素仍居门诊抗菌药物用量的前3位,这3类抗菌药物构成比合计为74.78%,与整治前(74.86%)相仿。病房用药结构变化较大,第2、3代头孢菌素和头霉素类DDDs较前增长,尤其以第3代头孢菌素增幅最大;而林可霉素类和β-内酰胺+β-内酰胺酶抑制剂复方制剂DDDs及构成比则明显下降,可能与克林霉素的不良反应较多及把β-内酰胺+β-内酰胺酶抑制剂复方制剂归为特殊使用类抗菌药物有关。氟喹诺酮类在门诊和病房的DDDs均呈不同程度的下降,可能与氟喹诺酮类药经验性应用的管理限制有关[1]。由表3可见,整治前后,门诊用量排序前10位抗菌药物的DDDs占总抗菌药物DDDs的百分比变化不大,但住院用量排序前10位抗菌药物的DDDs占总抗菌药物DDDs的百分比则由55.99%升至67.72%,提示住院抗菌药物使用呈现更加集中的趋势。

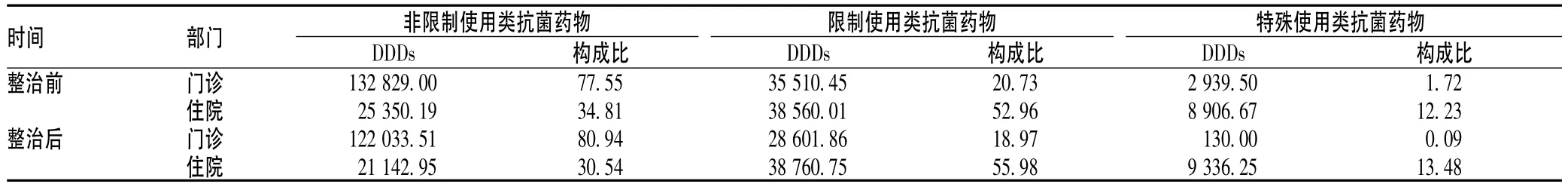

2.2 整治前后不同分级管理抗菌药物应用情况比较

从总体看,不同分级管理抗菌药物DDDs构成分布合理;从门诊用药情况看,整治后非限制使用抗菌药物DDDs的构成比略有上升,限制和特殊使用类抗菌药物比例较前下降,其中门诊特殊使用类抗菌药物的DDDs较整治前下降了95.58%;从病房用药情况看,非限制使用类抗菌药物的DDDs及构成比均较整治前下降,而限制使用类和特殊使用类较前均有所增加,见表4。

表1 整治前后不同剂型抗菌药物使用金额、DDDs比较Tab 1 Consumption sum and DDDs of different dosage forms of antimicrobial drugs before and after rectification

表2 整治前后不同种类抗菌药物品种数、DDDs比较Tab 2 Number of kinds and DDDs of antimicrobials of different varieties before and after rectification

表3 整治前后DDDs排序前10位的抗菌药物Tab 3 Top 10 antibacterial drugs on the list of DDDs before and after rectification

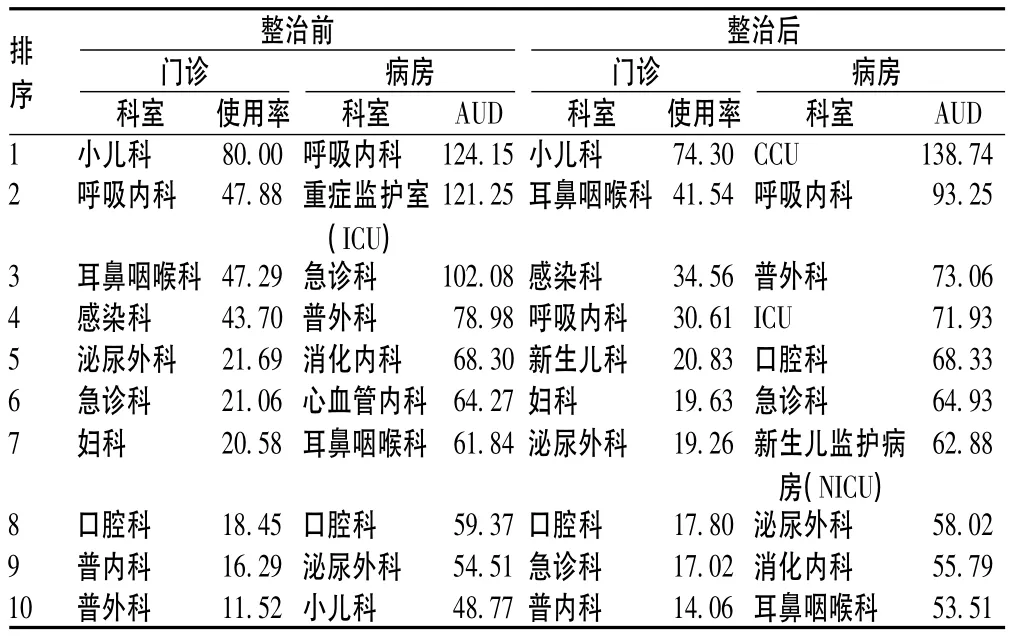

2.3 整治前后抗菌药物临床应用指标比较

整治后住院患者抗菌药物的使用率和AUD、门诊患者抗菌药物使用率均较整治前明显下降,但门诊患者抗菌药物使用率均不符合低于20%的要求,抗菌药物使用率偏高。整治后住院患者人均使用抗菌药物品种数、费用及占药品总费用百分比略有降低,减轻了患者的经济负担;住院患者病原学送检率略有升高,其中非手术科室病原学送检率明显高于手术科室。但也有少数住院科室如冠心病重症监护室(CCU)、口腔科和泌尿外科的AUD呈增加趋势,另外特殊品种抗菌药物使用率也由12.23%升至13.48%,提示仍应重视部分科室、部分品种的AUD,见表5、6。

表4 整治前后不同分级管理抗菌药物DDDs及其构成比(%)Tab 4 DDDs and constituent ratio(%)of antibacterials at different management level before and after rectification

表5 整治前后抗菌药物临床应用指标横向比较Tab 5 Horizontal comparison of indicators for clinical use of antibacterials before and after rectification

表6 整治前后门诊抗菌药物使用率(%)、病房AUD排序前10位的科室Tab 6 Top 10 outpatient departments ranked by rate(%)of antibiotic use or antibiotic use density(AUD) before and after rectification

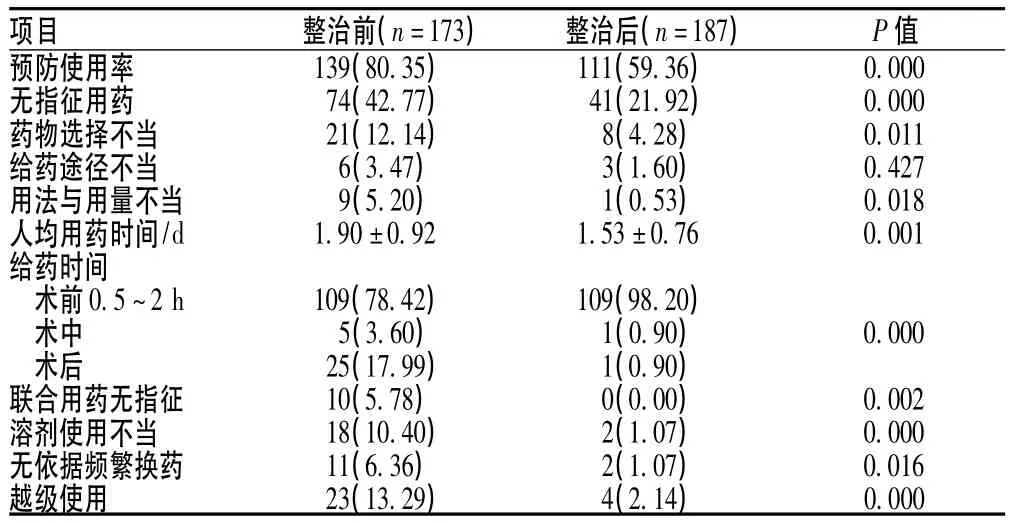

2.4 整治前后Ⅰ类切口手术预防性应用抗菌药物情况比较

整治前后Ⅰ类切口手术围术期预防性应用抗菌药物情况及整治前后围术期预防性应用抗菌药物频次及构成比见表7、8(有些病例涉及联合用药或更换品种,故抗菌药物使用例次数多于病例数)。Ⅰ类切口手术抗菌药物预防性使用率、用药时间从整治前的80.35%、(1.90±0.92)d,分别下降为59.36%、(1.53±0.76)d,差异具有统计学意义(P<0.01)。围术期预防用药总体较前更规范合理,Ⅰ类切口手术药物选择、用法与用量、联合用药、溶剂选择等方面的合理率均较整治前明显提高,术中、术后给药及随意更换抗菌药物的例数明显下降。但预防用药率仍高于卫生部30%的要求,存在无指征用药的现象。整治后Ⅰ类切口手术围术期预防用药中第1代头孢菌素所占比例最高,第3代头孢菌素、头霉素类、大环内酯类、氟喹诺酮类使用频次明显下降,β-内酰胺+β-内酰胺酶抑制剂复方制剂和氨基糖苷类未再使用,无联合用药病例。对照38号文件的要求,整治后预防用药品种选择更趋合理。

表7 整治前后Ⅰ类切口手术围术期预防性应用抗菌药物情况比较[例(%)]Tab 7 Perioperative prophylactic use of antibacterials for type I incision surgical cases before and after rectification[cases(%)]

表8 整治前后Ⅰ类切口手术围术期预防性应用抗菌药物频次及构成比Tab 8 Frequency and constituent ratio of perioperative prophylactic use of antibacterials for type I incision surgical cases before and after rectification

3 讨论

3.1 抗菌药物使用呈集中趋势,注意防范耐药风险

专项整治后,抗菌药物的用药结构发生了较大改变,抗菌药物使用更加集中。大环内酯类用量占我院门诊抗菌药物用药的40%以上,门诊对其选择倾向性大。近期我院细菌耐药监测显示,凝固酶阴性葡萄球菌、表皮葡萄球菌、肺炎链球菌对大环内酯类的耐药率均超过75%,与文献报道的大环内酯类对革兰阳性菌感染的治疗效应呈下降趋势相符[2],应引起注意。随着广谱第3代头孢菌素的广泛应用,细菌对该类抗菌药物的耐药率也迅速增长,产超广谱β-内酰胺酶(ESBLs)菌株日益增多,文献报道大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌耐药率的上升趋势与第3代头孢菌素的用量增加具有相关性。我院在整治后具有抗ESBLs菌活性的头霉素类用药频数呈上升趋势,由于其滥用易诱导铜绿假单胞菌及肠杆菌科细菌产AmpC酶而耐药,卫生部对头霉素类的品规数进一步规定不得超过2个品规,目前我院头霉素类品规数较多,必须调整。

针对抗菌药物使用中存在用药集中、广谱抗菌药物使用率高的现象。临床医务人员应改变过去凭经验用药的做法,做到有针对性地合理用药。同时医疗机构必须加强细菌耐药监测工作,并根据监测结果指导临床用药,采取同类抗菌药物轮换等策略,及时调整用药结构,防范耐药风险。

3.2 分级管理制度执行不力,管理必须更加精细

严格落实抗菌药物分级管理制度是专项整治活动的重点内容之一。我院主要存在的问题是分级管理制度执行不到位,门诊处方中仍出现特殊使用类抗菌药物,违反了特殊使用类抗菌药物不得在门诊使用的规定。住院患者非限制使用类抗菌药物的DDDs及构成比较整治前下降,而限制使用和特殊使用类抗菌药物的DDDs及构成比则较整治前升高,没有起到“限制”和“特殊”的作用,其中非手术科室特殊使用类抗菌药物使用率较整治前上升,手术科室则较前下降。调查表明住院患者应用抗菌药物的合理性问题不容忽视,应特别加强对非手术科室的抗菌药物使用权限审查,制定并严格执行特殊使用类抗菌药物应用流程,防止无指征越级滥用抗菌药物。抗菌药物的临床应用管理是一项系统工程,而采取精细化分级管理措施可从药品价格、细菌耐药监测情况、药品不良反应风险、加强处方权限管理、改造信息系统设置和制定奖惩制度等方面精细化分级管理抗菌药物,减少限制和特殊使用类抗菌药物的用药构成比[3]。

3.3 部分用药指标仍有差距,联合干预加强监管

整治后抗菌药物合理用药指标均较整治前有较大改善,表明专项整治行动有效遏制了抗菌药物在临床的滥用。但是门诊患者抗菌药物使用率仍不符合卫生部低于20%的要求,小儿科、耳鼻咽喉科、感染科、呼吸科的抗菌药物使用指标仍偏高。虽然抗菌药物是这些科室主要的治疗药物,用药指标客观上会比其他科室高,但由于门诊抗菌药物的使用主要靠经验用药,而常见的上呼吸道感染大多由病毒感染引起,无抗菌药物应用指征,也确实存在用药过度、集中等问题,今后需重点监控上述科室抗菌药物应用情况[4]。住院患者AUD虽然低于卫生部≤40 DDD的要求,但是可能存在2个方面的原因:(1)我院儿科患者较多,目前AUD是按成人日剂量计算,如果按儿童日剂量计算,其值就会增大;(2)头孢菌素等时间依赖性抗菌药物正确的使用方法是1日2~4次给药,而我院大多是1日2次给药,因此我院抗菌药物的实际使用强度可能仍然偏高,有待进一步改进。另外,少数住院科室如CCU、口腔科和泌尿外科的AUD呈显著增加趋势,提示其有滥用抗菌药物倾向。降低AUD的关键在于严格掌握用药指征,对必须用药者注意控制用药剂量及疗程,不可随意增加剂量或延长疗程,以避免过度用药。对手术科室而言,还需加强对术前预防性用药的监管[5]。针对以上问题可采取医务部门与药学部门联合干预,并与医疗质量评比挂钩,按月公示有关抗菌药物动态监测信息,保持“高压”态势,达到改善不足的目的。

3.4 预防用药相对趋于规范,仍需严把用药指征

2011年抗菌药物专项整治活动中效果最为明显的是Ⅰ类切口手术围术期预防性应用抗菌药物较前更规范更合理,预防性应用抗菌药物的品种选择、用法与用量、联合用药、溶剂选择等方面的合理率均较整治前明显提高,术中、术后给药及随意更换抗菌药物的例数明显下降,这是由于Ⅰ类切口手术围术期预防用药是历年来临床药事检查的重点。但是整治后预防用药率仍高于卫生部30%的要求,预防用药时间为(1.53± 0.76)d,仍然存在无指征长时间预防用药的现象。提示临床对用药指征的掌握需进一步加强培训和监管,这是抗菌药物临床应用中最常见的问题之一。Ⅰ类清洁手术原则上不需要预防性应用抗菌药物,仅在特殊情况下使用[6]。预防感染关键在于严格遵照手术规程、保证器械消毒合格。研究证明,预防性应用抗菌药物超过48 h不但不能降低切口感染率,反而可能增加细菌耐药性,造成医疗资源浪费,引起二重感染和增加药品不良反应等问题。

本次调查分析表明,我院抗菌药物规范使用水平有了明显提高,一些不合理应用抗菌药物的现象得到纠正,抗菌药物临床应用管理专项整治活动取得阶段性成果。但通过数据对比分析,也发现抗菌药物临床应用中仍存在一些问题。本次专项整治活动相对薄弱的环节是对于治疗性应用抗菌药物的监管,下一步将针对本次专项整治活动的不足,制定更切实可行的整改措施,并将其作为医疗质量考评的一项重要内容长期实施,强化责任制,继续加强对医务人员抗菌药物知识和法规的定期培训,通过临床药师下临床直接参与患者治疗,进一步提高临床合理用药水平,降低细菌耐药性的发生,减轻患者经济负担。

[1] 卫生部办公厅.关于抗菌药物临床应用管理有关问题的通知[S].卫办医政发[2009]38号.

[2] 刘喆隆,向道春,刘 东.武汉地区2008—2010年大环内酯类抗菌药应用分析[J].药物流行病学杂志,2010,21(3):137-137.

[3] 王穗琼,肖大立,杨 亮,等.精细化分级管理在降低我院抗菌药物金额比例中的应用[J].中国药房,2012,23(1):21-22.

[4] 王延鹏,周 文.我院各临床科室抗菌药物应用分析[J].齐鲁药事,2012,31(2):97-98,104.

[5] 郭 澄,张剑萍,华雪蔚,等.从处方分析探讨“全国抗菌药物临床应用专项整治活动”的必要性[J].中国药房,2012,23(2):97-101.

[6] 沈 珠,张全英.Ⅰ类切口手术预防性应用抗菌药物对比分析[J].中国医院用药评价与分析,2011,11 (2):137-139.