“弱者的武器”:群体性事件的政治解读

张振华

(南开大学 周恩来政府管理学院,天津 300071)

一、群体性事件:新时期弱者的抗争武器

“弱者的武器”是美国学者斯科特在描述东南亚农民抗争行为的特点时提出的概念。他指出,从属阶级极少能从事公开的、有组织的政治行动。弱势的农民群体频繁使用的是各种日常形式的反抗,“包括行动拖沓,假装糊涂,虚假顺从,小偷小摸,装傻卖呆,诽谤,纵火,破坏等等。这些行动的共同特点是,它们几乎不需要协调或计划,它们通常表现为一种个体的自助形式,避免直接地、象征性地与官方或精英制定的规范相对抗。”农民群体偏好这类抗争形式,是由于“此种反抗技术与农民阶级的特点极为适合。”[1]

“弱者的武器”典型地存在于人民公社时期。受制于当时强大的政治压力,有组织的、公开的对抗是极其危险的,社员更多采用各种日常形式的抗争。例如,在公社化运动之前,抢先出售耕畜、杀羊、砍树;通过合法的“挖边”来侵占集体土地;大面积的“偷盗”或变相偷盗,所谓“十个社员九个贼,谁要不偷饿死谁”;严重的瞒产行为。“瞒产行为在20世纪70年代初已经达到惊人的地步,几乎20%的可耕土地被隐瞒。”[2]

当前中国经济社会发展过程中的一个突出现象是,弱势群体越来越多地倾向于采用群体性事件的方式来进行利益表达。“弱者武器”变化的一个重要原因是,政治发展限制了执政者对社会抗争行为的可能反应,从而为社会群体的利益表达提供了更为宽泛的空间。这种抗争形式充分地利用了地方政府对于稳定的偏好。群体性事件的发起者并不试图掩饰这些事件的对抗性质,相反,他们有意无意地暗示事件的严重性,以危及秩序的信号来唤起官员解决问题的诚意。就其本质来讲,群体性事件是社会群体在体制内表达渠道有限和低效的情况下,通过谋求体制外的方式来实现自身利益诉求的一种行为。由于“在一定程度上,表达上的弱势群体,也是现实中的弱势群体”[3],因而,群体性事件仍是一种“弱者的武器”。

与斯科特对于农民群体抗争行为的观察一致,群体性事件同样是一种符合弱势群体属性的社会行为。与其他形式的利益表达相比,群体性事件不需要细致举证,而且通常伴随着程度不同的暴力。不需要细致举证,切合了这些群体受教育程度较低的属性。而群体性事件所伴随的暴力符合下层民众的政治认知特点,“低阶层……往往倾向于把政治看作是非黑即白、非善即恶。结果,在其他条件相同的情况下,这个阶层更喜欢极端主义运动,因为极端主义容易迅速地对社会问题提出答案,并具有一贯不变的观点。”[4]

二、利益分化与利益冲突:群体性事件产生的社会背景

肇始于20世纪70年代末期的以经济为核心内容的改革,其效应渐次在政治和社会领域展开。作为“上层建筑”的决定性因素,经济增长的特点和方式自然会影响到社会的基本结构和发展态势。以“一部分地区先富起来,一部分人先富起来”的不均衡发展为基本策略的增长方式会造成区域之间、阶级阶层之间的利益分化。进入20世纪90年代下半期以来,我国社会格局已经呈现出利益主体多元化、利益目标多样化、利益差别扩大化、利益冲突显性化、利益关系复杂化等特征。[5]基尼系数超过了世界绝大多数国家和地区。根据《世界发展报告2006》提供的127个国家收入分配不平等状况的指标,基尼系数高于中国的国家只有29个,其中27个是拉美和非洲国家,亚洲只有马来西亚和菲律宾高于中国。[6]

利益分化过度成为当前诱发我国利益冲突的主要因素之一。此外,群体性事件集中爆发还与以下因素相关。

首先,传统社会的整合纽带在新中国成立后受到社会主义意识形态的压制,其效用日渐萎缩。传统社会整合纽带的一个特点是,它充分利用了血缘、地缘等组织的整合功能。传统社会整合的这一特点与传统政治的“家国同构”是互补的设计。在“家国同构”的理念中,家是国的缩小,国是家的放大。在家庭和家族中对父家长(父亲、族长)的遵从,自然会引申为在国家政治生活中对君主的遵从。因此,皇权统治者会想法设法地维系血缘、地缘组织的政治功能,使之成为皇权统治的社会基础。新中国成立后,个人对于家庭和家族的忠诚被视为建立更大范围的政党忠诚、领袖忠诚和国家忠诚的障碍,家庭等初级社会组织成为改造的对象。例如,1963年10月《人民教育》杂志发起的对“母爱教育”的批判,强调要对学生进行阶级斗争观念的灌输,指出阶级的爱、革命的爱和对领袖的爱绝对要高于亲情和师生、同学之间的爱。“同伟大的无产阶级的爱比较起来,母爱只是渺小的,而绝不是什么伟大的。”[7]家庭的关系和功能要根据社会主义意识形态来进行调整:夫妻是同志关系;孩子是革命事业的接班人;择偶要看家庭出身。经过改造,家庭等初级社会组织的整合功能受到极大的削弱。

其次,改革以来,计划经济时期形成的控制性社会管理网络逐步解体。新中国成立后,当务之急是如何把离散的社会因素纳入到新的政治体系中,防止体系外力量的积聚构成对新政权的威胁。当时采取了以单位化为核心的组织和再组织方式。在城市,组织化的结果是产生了两种基层组织制度,即单位制度和街居制度。在农村,组织化的结果是依次产生了互助组、初级农业合作社、高级农业合作社,直到最后的人民公社。组织化完成后,单位人占到了城市就业总人口的95%以上,[8]加入公社的农户占农户总数的99.1%(1958年10月)。[9]单位集专业功能、政治功能和社会功能于一身,成为国家与个人发生关系的中介。国家通过控制单位,间接地控制了个人。个人、单位与国家之间形成了一种单向的、全面的依赖关系。改革开放以来,计划经济时期形成的控制型社会管理网络逐步解体。在农村,家庭联产承包责任制的普遍推行,使得政社合一的人民公社体制消亡。在城市,国有和集体企业改制以及非公经济的蓬勃发展,使得越来越多的社会成员游离于单位之外。对企业办社会模式的批判提高了单位的专业化水平,单位原先承载的社会与政治职能被不同程度地剥离。个人对单位、进而对国家的依赖开始减弱。替代性的管理系统(社区功能的充实、非公组织的党建、社团管理的强化)还处于不断调试和形成过程中,难以有效承接控制性管理网络解体后让渡出来的职能,因而,在社会管理方面留下和形成了“盲区”与“短板”,这使得社会群体的自我组织和自我动员成为可能,从而为群体性事件的发生奠定了组织基础。

最后,底层群体意识形态的解读能力有所增强,普遍产生了“相对剥夺”心态。改革开放前,社会主义意识形态的一个突出特点是,政治领袖是意识形态的主要创制者和权威解读者,知识分子经过政治运动的“洗礼”,基本上失去了创制意识形态的功能。这当然不是一种正常现象,但这种现象的存在客观上使得意识形态发挥了强大的整合功能。不管是政治精英,还是普通民众、知识分子都在运用同一个文本和话语体系来解释社会现象。因而,尽管计划经济时期,政策的基本趋向是,压制农业和农村来发展工业和城市,但是农民群体并没有将这种现象解读为“剥夺”。改革以来,意识形态经历了“去魅化”和“世俗化”过程,其整合功能大为削弱。在主流意识形态外,产生了新左派、新自由主义和民族主义等有着较大社会影响的思潮。这种思潮的产生客观上给底层群体提供了新的解读文本。例如,新左派对于资方、官商勾结、腐败现象的抨击和解释,能够为不满其社会地位下降的工人阶级提供意识形态的“武器”;新自由主义对于产权的强调,能够给失地农民群体的维权行为提供理论支撑。意识形态的这种变化使得底层群体解读其利益受损的能力有所增强,“相对剥夺”、“挫折感”、“不公平”,乃至“怨恨”等逐渐上升为这些群体的普遍心理和共同认知,从而为群体性事件的发生提供了社会心理基础。

三、效应与限度:利益分化的政治应对

(一)精英吸纳:改革以来应对利益分化的政治手法

现代化过程中出现利益分化是一种客观规律,也因而是一种正常现象。如果政府能够将现代化过程中所释放出来的社会力量吸纳进政治过程中,就能够有效地防范政治与社会的脱节,从而保持社会的基本稳定。改革开放以来,精英吸纳成为党和政府处理和应对利益分化,防范和化解利益冲突的政治手法。精英吸纳的理论和实践基础是:社会力量的政治化程度不同。最先产生政治诉求或政治诉求最为强烈的社会群体是各类精英。“精英吸纳”要求将这部分“政治化”的群体或阶层优先吸收进政治过程中。精英吸纳的过程同时也是一个精英之间缔结和学习政治规则,达成共识的过程。在西方学者看来,精英间的共识是一种有助于国家政治发展的因素,“当其他社会阶层被接纳进入政治生活时,他们更容易社会化而接受已经在精英当中发展起来的准则和惯例。……无论是新的阶层还是受到被取代威胁的原来在位的精英,都不会感觉到容忍的代价大得超过压制的代价。”[10]

与改革前相比,改革后我国社会阶层结构的一个显著变化是形成了一个相对独立的私营企业主阶层。这一阶层逐渐积累了大量的经济资源,成为当下的经济精英。根据陆学艺等人的调查,私营企业主的政治参与有两种情形。一种是安排性的参与,主要是指,经有关党政部门推荐,或经过基层选举,一些私营企业主进入人大或政协,或者在工商联、青联、妇联等群团组织中担任一定的职务,参加相关的政治活动。另一种是非安排性参与,主要表现形式是:一些企业主自发地要求加入中共或其他民主党派;自行参与地方领导职位选举等。安排性参与在私营企业主的政治参与活动中占主导地位。[11]它所表现出来的就是精英吸纳的思路。

精英吸纳“帮助各类社会精英实现了‘安排性参与’,使他们获得更为通畅的利益表达,以及与政治精英接触的机会。”“精英吸纳使企业家在继经济上获益的同时也得到了政治上的认可,成为政治上的受益者,因而失去了政治对抗和政治变革的要求。企业家的政治行动发生转向,即由体制外的政治对抗和政治博弈,转变为体制内的利益表达与政策反馈”。[12]这样,精英吸纳有效地化解了经济精英崛起所带来的政治冲击,弱化了精英的独立性和组织性,使其成为既有体制的一部分。

(二)精英吸纳与社会群体的政治分化

精英吸纳较好地满足了精英阶层的政治诉求,确保了社会的基本稳定,同时又将经济改革和发展所带来的政治冲击降到最低。政治体制对于精英的吸纳可以不通过剧烈的政治变革,而只需要对既有体制的技术性、程序性改革来实现。比如,在不增加人大代表或政协委员总数的情况下,增加人大代表或政协委员中经济精英的比重;在工商联“统战性”的“底色”上,加上了“民间性”和“经济性”,使其转变为“具有统一战线性质的人民团体和民间商会”。同时,由于政治改革的内容和程度被限制在一个可以被接受的限度内,政治精英的地位没有受到大的挑战,所以,政治精英对于改革的抵制也降到了最低。

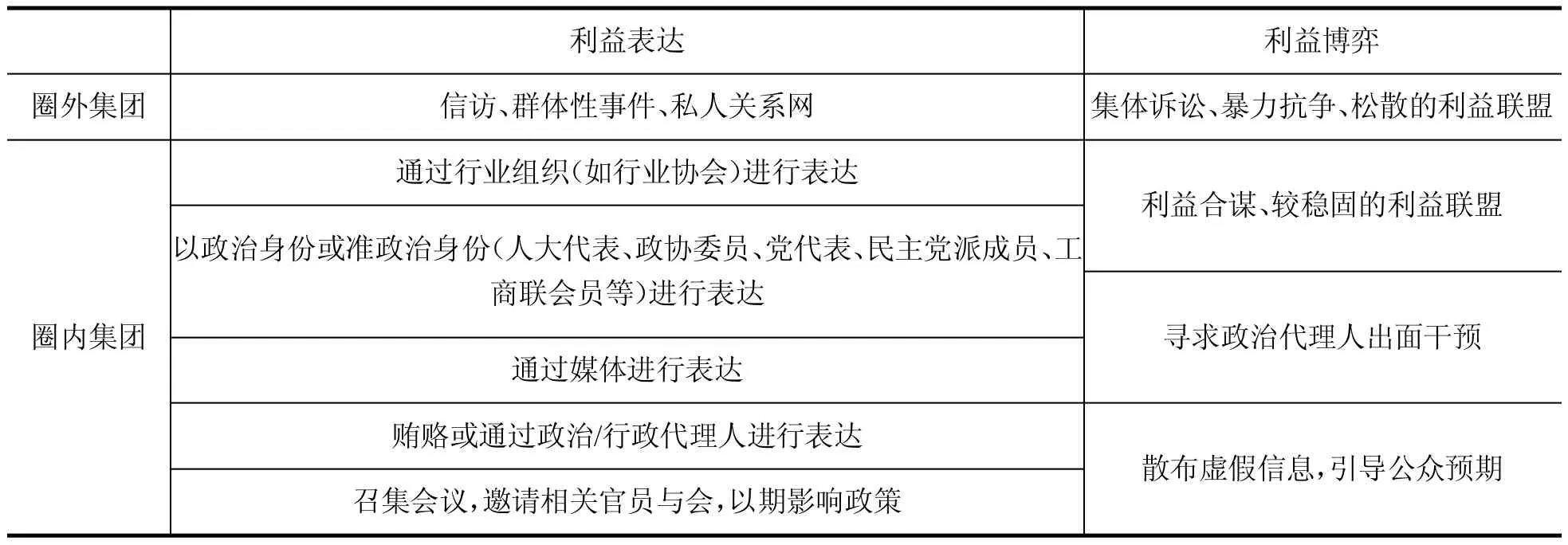

精英吸纳在取得上述成绩的同时,也导致了精英与大众在政治上的分化。其突出表现是精英与大众在利益表达形式上的分割性。西方学者根据集团相较于政府的地位及其采用的施压策略,将利益集团分为圈内集团和圈外集团。圈内集团利用日常咨询和在政府机关中的代表,享有特权性的且往往制度化的进入政府的渠道。圈外集团不是政府咨询的对象,或者偶有咨询但通常层次不高,在许多情况下,圈外者地位显示出某种脆弱性,这种集团由于缺少进入政府的正式渠道,(如果可能的话)会被迫提出公开诉求,以期间接影响政策过程。[13]按照上述方式来对我国利益集团进行分类,会发现,我国利益集团影响政策过程的一个显著特征是,圈内集团(精英集团)和圈外集团(大众集团)有着各自所偏好的利益行为方式,利益表达呈现出明显的分割性。利益表达方式的分割性同时也就意味着利益表达能力和效果的差异性。

表1 不同群体的利益表达

精英与大众在政治上的分化是对二者间经济关系的强化和固化。这意味着,经济精英同时是政治上的强势方,可以有效地利用政治机制来强化其市场能力,以此积聚更多的经济资源;掌握较少经济资源的群体同时也是政治上的弱势方,不仅在市场竞争中处于劣势,而且这种劣势地位不仅不能通过政治过程得到矫正,反而会进一步受损。换言之,这是一种市场过程和政治过程同向作用的机制:市场过程使得社会群体利益趋向分化,政治过程也使得社会群体的利益趋向分化。其结果有二:一是利益分化的强度更大,范围更宽;二是市场博弈与政治博弈杂糅在一起。大众对于经济精英的不满往往会转化为对政治精英的不满。这就是为什么群体性事件的“导火索”可能与政府不太相关,但最终“矛头”多数指向政府的原因。

四、由“维稳”走向协调:群体性事件治理的走向

(一)维稳:压力体制下群体性事件的防范机制

随着群体性事件的高发,“维稳”逐渐成为地方政府的主要工作之一。在“一票否决”的压力下,各地纷纷成立“维稳办”、“综治办”,设立专项“维稳资金”,强调“领导包案”、“属地管理”等。2009年我国用于公共安全方面的财政支出已经接近国防开支。但“维稳”效果不见得多好,甚至在一定程度上助长了利益冲突现象的发生。比如“花钱买平安”式的安抚方法导致民众“大闹大解决,小闹小解决,不闹不解决”的心理。[14]

近年来,“维稳”出现了异化苗头。比如,2011年大运会前夕,深圳市政府出台文件严禁农民工通过群体性上访讨薪。此外,有八万“治安高危人员”被清理出深圳。这些现象说明,“维稳”体制进入了这样的误区:“将民众的利益表达与社会稳定对立起来,把公民正当的利益诉求与表达视为不稳定因素。”[15]与此同时,群体性事件呈现出新的特点。一是“无直接利益群体性事件”增多,“参与者与冲突事件本身并无直接的利益诉求,而是因曾经遭受过不公平对待,长期积累下不满情绪,感觉到自己是显在或潜在的被权力迫害者,于是借机表达、发泄不满情绪而出现的冲突。”[16]二是以集体散步、集体购物、集体喝茶、集体休息等形式来表达抗议和反映诉求的群体性事件增多。例如,在厦门和成都等地针对PX项目的“散步”,在上海针对磁悬浮项目的“上街购物”。这说明,群体性事件作为一种利益表达形式已经从边缘和弱势群体逐渐蔓延到都市白领群体,而且由于“无直接利益”参与者的存在,群体性事件冲突升级的可能性在增大。

(二)利益协调机制构建的突破口

2004年《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》指出,现阶段必须“妥善处理各方面的利益关系,……建立健全社会利益协调机制,引导群众以理性合法的形式表达利益要求、解决利益矛盾,自觉维护安定团结。”这是执政党要加强党和政府化解利益冲突能力的一个信号,而且它意味着,应对利益冲突的方法要由“维稳”转向“协调”。利益协调机制构建的基本思路是建立利益均衡机制,包括多元的利益协调机制、有效的利益表达机制和合理的利益补偿机制。当下我国的利益协调机制需要通过三个层面的调整来“突破”。

首先,转变政府职能,剥离政府的多重身份,使其向公共利益代表者的初始角色回归。计划经济时期的政府是一种全能型政府,表现为经济和社会的政治化与一体化。改革开放后,市场经济体制的建立和政府与社会关系的重新界定,使得上述局面有所改变,但是政府,尤其是地方政府仍是一个综合了多元角色和身份的复合体:地方政府既是地方利益的代表者,也是上级政府的代理者;既是一个政治行为者,也是一个经济行为者。角色的多元使得地方政府的运行必然同时受制于不同的逻辑。在实际运行过程中,地方政府会因不同角色的激励约束强度差异,过多地扮演某一角色(经济角色、上级政府代理人),而弱化其他角色(政治角色、辖区公共利益的代表者)。这种角色偏差使得地方政府不可能成为一个利益协调者。为此,要通过剥离地方政府的经营性职能,弱化官员的“经济人”色彩,使其逐渐成长为一个社会冲突的中立裁决者。

其次,调整国家与社会的关系,促进民间组织的发育,增强其利益综合功能。近年来,我国社会组织有了迅速的发展,但仍落后于多数国家。据统计,我国每万人拥有的社会组织只有1.45个,而法国有110.45个,美国有51.79个,巴西有12.66个,印度有10.21个,埃及有2.44个。[17]“由于社会组织的严重匮乏,公民在表达自身利益诉求时,利益表达的离散化程度较高,……在问题酝酿或较小的阶段,政府很难发现问题。一旦问题做大,由于表达的无序化和无组织化,政府难以找到协商的主体和渠道,只能动用暴力来压制,政府和民间都可能付出沉重的代价”。[18]为此,要促进民间组织的发展,转变民间组织的治理结构,增强民间组织的利益整合功能,使之成为利益协调的初级主体和基础力量。

最后,增强弱势群体的利益“代表”能力。弱势群体负担组织成本的能力差。如果放任民间组织自主发展,结果必然是,精英群体会形成更严密的组织,利益表达能力进一步强化,精英与大众在利益博弈中的地位更加失衡。因而,单纯地强调社会群体的自主表达以及政府的中立性是不够的。弱势群体的利益表达要更多地倚重于代理人,要通过“代表”来实现其“表达”。当然,通过“代理人”表达的前提是,委托人与代理人之间能够形成一种有效的利益代表机制和权力授予机制。弱势群体最大的资本是规模大,如果一人一票、票值相等的原则得以确立,委托——代理链条明晰的话,代理人为了赢得选举将不得不迎合弱势群体的利益。这就是为什么,在民主体制比较健全的情形下,政治虽被视为是精英的游戏,但大众利益能够为精英所代表的原因。

[1](美)斯科特.弱者的武器[M].郑广怀等译.南京:凤凰出版传媒集团、译林出版社,2008:35,42.

[2]Kenneth Lieberthal.Governing China:From Revolutionto Reform[M].NewYork:W.W.Norton&Company,2004: 192.

[3]维护弱势人群表达权对维稳大有好处[N].人民日报,2011-05-26.

[4](美)李普赛特.政治人——政治的社会秩序[M].上海:上海人民出版社,1997:77.

[5]马建斌.当代中国利益分化与政府责任研究[D].天津:南开大学博士论文,2008:60~70.

[6]李欣欣.校准分配领域的效率与公平[J].瞭望新闻周刊,2008(6~7).

[7]李辉.红卫兵:从母爱教育的失落开始[J].粤海风,2003 (6).

[8]李培林.创新社会管理是我国改革的新任务[N].人民日报,2011-02-18.

[9]董辅礽主编.中华人民共和国史(上卷)[M].北京:经济科学出版社,1999:350~352.

[10](美)达尔.多头政体——参与和反对[M].谭君久等译,北京:商务印书馆,2003:47.

[11]陆学艺主编.当代中国社会阶层研究报告[M].北京:社会科学文献出版社,2002:221~223.

[12]陈家喜.改革时期中国民营企业家的政治影响[D].上海:复旦大学博士论文,2007:51,17,63.

[13](英)海伍德:政治学[M].张立鹏译.北京:中国人民大学出版社,2006:322~323.

[14]清华大学课题组.“维稳”新思路:利益表达制度化,实现长治久安[N].南方周末,2010-04-15.

[15]79%受调者认为一些地方政府借“维稳”名义不作为乱作为“较严重”[EB/OL]http://news.xinhuanet.com/politics/2010-09/21/c_12593792_3.htm.

[16]郝宇青.当前中国“无直接联系冲突现象”的特征[J].探索与争鸣,2007(4).

[17]Zengke He.Institutional Barriers to the Development of Civil Societyin China[C].in Zheng Yongnian and Joseph Fewsmith,eds.,China'sOpening Society:The Non-State Sector and Governance.Londonand NewYork:Routledge, 2008:162~163.

[18]张紧跟.从社会组织的视角看群体性事件[J].探索与争鸣,2009(3).