语体语法:“形式-功能对应律”的语言探索*

冯胜利

(香港中文大学中国语言及文学系,香港/北京语言大学汉语学院,北京100083)

提 要 本文讨论汉语语体语法的基本属性,认为功能和形式之间的对应规律是构成语体语法理论体系的本质所在、是探讨语体语法的终极目标。文章通过不同实例说明特定形式和特定功能之间的对应律;与此同时提出:今天的语体理论的三分系统(俗常、正式、庄典)和上古《诗经》风、雅、颂的“三始”的体系,不谋而合、适可互证。文章最后讨论语体语法的总系统及其派生系统之间的关系和操作程序。

一、解 题

语体,如果根据人们交际的基本属性来定义,它是一种语言的功能,是人们用语言来确定和调节在场说、听者之间关系的一种语言功能。语言的功能多种多样,只有确定和调节发话和听话者之间关系的那种语言的功能,才是我们这里说的语言的语体功能。说话者和谈话者之间的关系也多种多样,语体的调距功能所侧重的只是语言调节说者和听者之间高低远近“距离”的功能。这里的交际距离如果从人类社会活动的角度看,就表现为“正式与非正式”、“庄典与通俗”两大对立的范畴(冯胜利2010)。

决定交际时距离的高下、远近,或者说决定交际时关系是正式还是随意,是庄重典雅还是通俗随便,要看以下四点基本要素的具体情况,亦即:(a)谈话内容、(b)场合、(c)对象和(d)态度。这样看来,语言就其本性而言,自身就具有交际上的“体”的功能。那么,“体”怎么会成为“法”呢?换言之,语体怎么是语法呢?事实上,这一提法及其发现的现象,恰是语体理论的现实基础。请看:

(1)a*昨天他买和炒了一只龙虾。

b 昨天他购买和烹炒了一只龙虾。“买”和“炒”并列成句在句法上是非法的,但意义相近的“购买”和“烹炒”的并列成句则是合法的。没有语体语法以前,人们很少注意这种合法性的对立。然而,它们的存在不但证明了语体的语法属性,而且还揭示了更多的同类现象。①我们知道,(1)a是非正式的口语说法,而(1)b则是正式场合的正式体。这里最令人关注的是:语体不同则语法亦异。“语体语法”说的就是“和语体对应的语法格式”。换言之,不同的语体使用不同的语法。②反之亦然,不同的语法或结构具有不同的语体性质和功能。就(1)中的例子而言,上面正反两个命题都是必然的,否则无法解释为什么单音节动词组成的[V单&V单]不合法,而双音节动词组成的[V双&V双]就合法的事实。显然,如果双音节动词的组合不是口语而是正式体的表达,那么单双二者彼此语法的不同,便有了比较合理的解释。

如此看来,语体功能和语法结构必然具有某种对应性,否则结构和功能就是任意的组合而没有规律而言。倘若没有对应的规律,不仅上面“语体不同则语法亦异”的命题不能成立,而且语体研究也因之而成了偶然现象的分类,不可能成为语体之“学”。原因很简单,没有必然规律的现象不能成“学”。如此而言,语体语法的理论基础就在于形式和功能的对应律。形式和功能之间有必然的规律可言吗?这是语体理论所要关注的核心问题。

二、语体机制的原理

1.形式与功能的自然属性

乔姆斯基说人的语言能力是人的先天生理决定的,③因此形式句法的组织方式和原理,是人的大脑生物结构的反应,是与生俱来的。那么形式的功能呢?功能也具有生理或生物的先天性吗?先看下面的一组事实:

(2)噼里啪啦、吊儿郎当 [3124]式轻重格 = 随便的语体

尼加拉瓜、郑重其事 [1324]式轻重格 = 正式的语体

[3124]式的节律上下落差很大,我们叫做“悬差律”(冯胜利2011)。这种悬差律绝对不能用在正式的场合。而[1324]是古典成语四字格的节律,它一般不在俗常口语里使用。换言之,悬差律有其特定的口语功能,而四字格也有其固有的庄重本性。于是我们不禁会问:难道形式的功能也是先天的“本性”吗?这首先要看是什么功能。形式的功能可以多种多样,而这里我们所说的“功能”指的是形式的“语体功能”。什么是语体功能呢?语体功能是指人们在说话时,根据交际对象、场合、内容以及听说者态度所选取的、决定交际关系(亲疏、远近或[±正式]/[±庄典])的语言形式的表意能力。

为什么对象、场合、内容、态度这四要素决定着语言形式的选择呢?拉波夫在2012年5月香港中文大学中文系和语言学系联合召开的“拉波夫、王士元对话会”上阐释的人的社会本能,给了我们很大的启示:

我想人是社会的动物,是我们称作社会智能的交际动物。我们(人类)所承传下来的是和(动物所有的)物体智力相当不同的社会智能,它是语言用为概念计算的基础。语言是为我们生物遗传上多种不同取向的基因服务的。④

人是社会的动物、是交际的产物;人的社会属性不是后天的,而是人类基因的遗传。什么是社会?社会的定义非常复杂,但是其基本、必要的组成要素是交际。交际的基本行为就是要确定和调节彼此的关系(所谓远近高低)。人类的调节关系要用语言,因此,什么样的关系(亲近、疏远、高贵、低下)选用什么样的言语方式和形式(语音形式,词汇形式,语法形式等)。于是,对象、场合、内容、态度这些影响关系的交际要素,就成了决定不同语言形式选择的基本参数。拉波夫说:人的社会智能(social intelligence)源于人类的生理基因。因此,从社会基因的角度上说,交际关系的调节是人类社会本能的反应。

如果乔姆斯基和拉波夫的理论都是正确的话,那么我们就可以据此将不同的语法体系概括为如下的关系:上图所表达的是:如果“语法”指的是“说话的法则”(包括语音、韵律、构词、造句、语用和语体等),那么,语法的“个体性”指的就是语法的生物结构性譽訛,而其“群体性”则是语言社会性所赖以存在的基因和条件。前者是形式语法和韵律语法的属性(存在于每个人的大脑之中);后者是语体语法的本质(离开他人则无法存在)。换言之,形式句法和韵律句法是建立在人的大脑生物结构之上的产物,而语体语法则是人的群体性社会基因的结果。句法是人类生物本能的表现、交际关系的调节是人类社会本能的表现。如果关系的调节(社会本能)需要以语言的形式(语法本能)为工具的话,那么形式本身与关系属性(远近亲疏)是否具有某种特定的、必然的联系呢?

图1:人的个体性、群体性与语法体系

我们知道,自索绪尔以来语言学上的一个普遍的共识就是“人类语言声音和意义结合的任意性(the relationship between sounds and meanings is arbitrary)”。这不足为奇:中文叫“天”,英文叫“斯盖”(sky)——不是偶然就无法解释为什么人类语言里同一个东西叫不同的名字。“音义偶然”或荀子的“约定俗成”,颠扑不破。

然而,语言中的很多形式和它们的功能,如上文例(1)、(2)所见和下文所示,彼此之间的关系并不都是偶然的。换言之,“音-义”虽偶然,“形-能”有必然——形式和功能之间确有必然的对应关系。当然,这并不是说所有的语言的形式和功能都有必然联系,但需要注意的是:在普天之下莫非“任意”的音义结合论的笼罩之下,我们如果能够发现哪怕十分有限的必然无疑的“形式-功能对应律”,那就不只突破了索绪尔“音义偶然”的樊篱而进入另一个人类认知的世界,而且也可因此开辟一大块可供耕种的“禁地”。问题是“形式-功能对应”这一命题是否真的是一块可耕之“地”(真的命题)。是、否可以从两方面来检验:一是做化学实验——化验该地的土壤成分(用语言理论来验测);二是做生态考察——调查该地的生命现象(做语言实例的调查)。后一点当然比前一点更能说问题。请看:

这是从声音的属性和结构上(元音、声调)来看它们“表意”或“象征”的功能。显然,这里的对应属性(发声细高对亲昵、悬差节律对轻谐)是人类所共有的。譬如,悬差律在任何一种语言里都不能用在庄典、正式的场合,譬如英文的打油诗(Limerick):

这种/w w s/(轻轻重)型节律固有一种内在的诙谐意味儿,正如Laurence Perrine(1963:200)所说:“那些轻快诱人的节奏及其强调性韵脚,使得它只用于幽默和逗笑的场合……而不适用于表达严肃的内容。”⑥日文也是如此。松浦久友(2009:92)说:“(五七五)这种不稳定的矛盾的节奏感,作为节奏本身,通常容易产生一种滑稽味道、谐谑味道。”譬如:

(4)腰酸腿亦麻

他乡客舍暂为家

正好看藤花 ([日]松尾芭蕉)

回过头来看汉语的例子,问题就愈发清楚了:

(5)看报 > 读报 > 阅读书报 > 书报阅读 > 书报的阅读

这里表面都是动宾结构,但事实上它们从词汇形式到句法格式,都不一样;而每变一次形式,其语体的效应就随之而变:“看报”是十足口语形式;“读报”的“读”带上一些正式的色彩;到了“阅读书报”就不是日常嘴上的话了;而“书报阅读”就非正式而不能说;最后“书报的阅读”则把“读报”这种动作变成了名词性的概念了。下面的例子进一步说明这些句法格式之间的对立:

(6)装电脑 修电脑*电脑装*电脑修*电脑的装*电脑的修

组装电脑 修理电脑 电脑组装 电脑修理 电脑的组装 电脑的修理

这里的对立不止是句法合法化的不同,更重要的是口语和正式的对立。首先,这里单音节动词的动宾结构具有口语性,双音节动词的动宾结构具有正式性。这是汉语动词单双上的“形式-功能对应律”。不仅动词的本身,动词的组配也体现出“形式-功能的对应性”。请看:

这里单音节动词的动宾结构具有具体性、事态性和非抽象性(张国宪1989,王洪君1994);双音节动词组配的动宾倒置则具有概括性、非事态性(王灿龙2002,王丽娟2009,王永娜2012)。倒置[宾的动]结构则更进一步,具有明显的抽象性。三者对比,前者是动作,中间是行为,最后则是概念。亦即:

由此可见,形式和功能确实是相互联系而非任意的。

事实上,形式和功能方面的探索,在其他语言的研究中也日渐其多。譬如,Kawahara(2012)就曾质问:声音有没有自己的意义?从柏拉图以来,这就是一个争议不休的问题。前面说过,当代语言学最权威的观点对此均持否定的态度,索绪尔是最明显的一个:声音和意义的结合是任意的。然而,事有不同,人有异见:自萨丕尔以来,越来越多的事实表明,说话者无可争议地将特定的声音和特定的意义联系起来。Kawahara(2012)用事实说明很多人认为[a]和[i]代表意义的“大”和“小”,是这两个音的开口度的大小及共振频所意味的共振腔的大小所导致的结果。西方的中国学者Perry Link(2009)也曾根据中文里面的顺口溜提出“Do rhythms have meanings(节律有自己的意义吗)”的问题。他的回答很干脆:如果根据Wittgenstein和Austin的说法,“意义和用途从根本上说是一回事”的话,那么考察一下汉语节律的特殊用途就可以知道了。结果当然很清楚,不同的节律有不同的用途。因此他的结论也支持了形式-功能对应律。

我们认为:形式-功能对应律是语体语法的理论基础,是语体研究的终极目标和鉴别标准。就是说,语体的研究应该在形式-功能对应律的原理下,有目的地辨识哪些是语体研究的对象,哪些是似是而非的现象。譬如,人们话语交流中的随机性和准备性,无疑是一对儿彼此对立的语用现象。因此有的学者把“有准备”和“无准备”作为语体的特征或制约因素。显然,说它是语用特征没有问题,但很难说它具有语体语法的特征。很简单,因为“随机”也好,“准备性”也好,都缺乏形式-功能的对应性。试想:“随机性”就一定和非正式口语对应吗?“准备性”就一定正式吗?从“随机”到“准备”等于从“随便”到“正式”吗?如果真是这样的话,非正式的场合就不可能是有准备的交际了。这恐怕不是事实。其次,正式的场合里的话语尽管没有准备,也不应该(或允许)使用非常口语的随便语体。譬如,平时人们虽然讥讽某些领导只会念讲稿,但最怕的还是那些说“我没准备,随便说几句”的领导,那多半是没完没了的陈词滥调。没准备就会更打“官腔语”而不会是通俗的百姓口语。可见,在正式的场合,即使没有准备,也要有合体的“腔调”。同理,在非常随便的场合(如谈家长里短),即使有准备,用正式或庄典的语体来交流,也不正常。因此,有准备性和随意性虽然在语用中扮演非常重要角色,在语体语法里不是决定的要素,因此也不是关注的对象。

很显然,发掘原理,辨别是非,在形式-功能对应律的语体理论框架里,其操作方式和过程也因此而和传统有所不同。它不同于只重描写和归纳、不用和少用具体步骤来“否证(falsify)所得条例正确性”的方法。为什么呢?因为语体的主范畴、次范畴,及其组配、派生的下属现象(参下文),可以随时随事、因体因性而各有所异(如“把”和“将”的文体类属),哪种现象、什么时候是“形式-功能的对应律”的反映和表现,只凭描写和归纳是难以分辨和测定的。这就要求研究者既能站在理论的高度又能进行具体的操作分析。什么办法可以帮助做到这一点呢?在2012年暑期复旦大学举办的“交叉视野中的语体研究”学术讨论会上,笔者应刘大为先生之邀,建议语体语法的研究可以从形式科学的“公理、通设、测证”的角度入手,按照如下四个步骤进行:(a)基本单位、(b)组合程序、(c)规律阐示、(d)正反验测。这四个步骤构成一套完整的操作程序。学者的每一项研究,小到单篇论文,大至综合课题,均可按这四个步骤组成一套“研究的全程操作”,或称为“一个研程”(即“一套研究程式”)。这个“研程”可以循环往复而无穷尽,但缺少其中的任何一环,都不是完整的操作。事实上,近来很多语体方面的新研究,已然自觉注意到前两步骤的操作和运用,尽管后两项的理解和运用仍需熟练、有待发展。

三、语体的“俗、典、正”与《诗经》的“风、雅、颂”⑦

语体语法的研究在上述“形式功能对应律”的基础上,提出了语体研究一直没有引起注意的两大范畴的对立:正式与庄典。这两大范畴的对立是语体语法理论的最大特征,它的提出不仅具有共时研究的意义,而且具有历时研究的意义。何以言之?我们先从正式这个范畴入手,看它在古今语言研究中的作用。

首先,“正式”这个范畴古人已然有过明确的阐示。“正式”可以以官方语体为其典型代表,那就是《论语·述而》中记载的“子所雅言,诗书执礼皆雅言也”中的“雅言”,也就是《荀子·荣辱》“越人安越,楚人安楚,君子安雅”的“雅”。王引之说:“雅读为夏,夏谓中国也。”(见王先谦《荀子集解》)。殷国光先生(2010)指出:“周代的雅言可以说是由文献记载的、通行于中原诸夏各国的官方语言。……孔夫子通过自己的身体力行,向人们表明,在需要‘执礼’的官方场合,在教育弟子诵读《诗》、《书》的场合,要用‘雅言’”。

为什么孔子读书执礼要用官方雅言呢?刘台拱在《论语骈枝》里说:“夫子生长于鲁,不能不鲁语,惟诵《诗》读《书》、执礼,必正言其音,所以重先王之训典,谨末学之流失。”就是说,孔夫子不用方音而用“雅言”是为了“正音”,而“正音”是为了“重先王之训典”。“敬重先王之训典”这一解释是刘台拱依承郑玄的注解而来。郑氏说:夫子所以雅言(即说官话)⑧,是因为“读先王典法,必正言其音,然后义全”的原因。刘台拱改“读先王典法”为“重先王之训典”,从今天的语体角度看,显然深于郑玄,但是他的“谨末学之流失”——不使后学失传——却没有把“雅言”的语体作用发挥尽致、贯彻到底。换言之,刘台拱认为:孔子所以“雅言”,既为了崇重法典,也为了不使后代失传。从儒学的传承上说,这固然是其核心所在;然而,根据我们对古代语体的分析,雅言是古代语体的体制,是当时社会文化制度的重要组成部分。因此,雅言不是为了“后代”,而是“当时”语言礼教的一个制度和需要。《大戴礼记·保傅篇》有言曰(粗体为引者所加,下同):

由此可见,古代的“语体”不仅是语言的客观存在,同时也是官方培训和教育的结果。

我们知道,正式是和尊敬、严肃联在一起的,是和孔夫子“敬鬼神而远之”的“敬”和“远”一脉相承的,是与帛书《五行》上所谓“不远不敬”互为因果的。“雅言”是语体的需要,语体是社交的产物。当时的社会关系和礼俗以及儒家的伦理和要求,决定了当时“雅言”的类型和程度。因此,“雅言”是儒家礼教的语言的体现和需要。如果说语言反映的是历史,那么语体反映的则是文化礼教。

那么庄典体呢?正式与非正式,在西方语言学里早已耳熟能详;但是庄典体却是近来才作为一种与正式、非正式“鼎足而三”的独立范畴而提出的。这种三元鼎立体系中的语体配制,如图2所示(转引自冯胜利2010):

前面说,语体语法的基本结构是由俗常、正式、庄典三者组成的理论体系。人们会问:为什么语体的基本范畴是三而不是四或五呢?语体三分是根据前人的分析和汉语的特点提出来的。首先,我们根据的是章太炎的说法(参冯胜利2010):

图2:语体结构示意图

(明)七子之弊,不在宗唐而祧宋也,亦不在效法秦汉也,在其,而以工拙为准。吾则不然,,而后敢造词也。先辨体裁,引绳切墨,而后敢放言也。(章太炎《文学论略》)

这里的“雅”是需要“先求训诂,句分字析”,才能达到“放言”的结果,这显然不是正式,而属于典雅(或庄典)的语体范畴。其实,另一位经学大师孙诒让更明确地暗示出正式(雅)和庄典(古)的类型不同。他评论《大戴礼记·小辨篇》记述孔子的话“尔雅以观于古,足以辨言矣”的时候说:“是知雅言主文,不可以通于俗;雅训观古,不可以概于今”。这里他把不是口语(亦即“俗、今”)的语体一分为二:一为“主文”(官方正式语,有别于“俗”),二是“观古”(祀神庄典语,有别于“今”)。《左传》说“国之大事,在祀与戎”,“祭祀”要庄典,“军事”需雅正。由此可见,“雅言”和“雅训”是有区别的。“雅训观于古”说的是“古雅”,它和“雅言主文”的“正雅”分属两个不同的语体范畴。

还有明证。我们从出土文献的帛书《五行》中更可以看出正式与庄典两种文化心理的不同:

不袁不敬,不敬不严,不严不尊,不尊不共,不共不礼。(《第十二章·经》)

从这里我们看到古人如何理解“敬、严、庄、畏”的心理和教化:“敬”和“畏”是两种不同的伦理心态;由此产生了两种不同的礼仪(严与庄)、并以此对待两种不同的对象(上级和上帝)。我们看到,对待上帝和祖先,不只要“敬”,一定要“畏忌”。请看:

我其夙夜,畏天之威,于时保之。(《诗·周颂·清庙》)

敬迓天威,嗣守文武大训,无敢昏逾。……眇眇予末小子,其能而乱四方以敬忌天威。(《周书·顾命》)

匪言不能,胡斯畏忌。(《诗·大雅·桑柔》)

小心畏忌,不惰其身。(《仪礼·士虞礼》)

为刑罚威狱,使民畏忌,以类其震耀杀戮。(《左传·昭二十五》)

乐也者,始于惧,惧故崇。(崇敬出于敬惧。《庄子·天运》)

这就是“庄典”体的礼俗根据。

事实上,最直接、最能证明我们“语体三分”的证据,来自上古的《诗经》。我们知道,《诗经》的“风、雅、颂”不是文体或文类,因为它们都是诗歌。是诗歌何以要分“风、雅、颂”呢?一般而言,来自民间的谓之“风”(亦即民歌),属于我们的俗常语体;“雅者,正也”,“王朝所作谓之雅”(是朝政之歌),属于我们的正式体;而“颂”则是“祭先王及百神”的神曲,属于典型的“庄典体”。⑨这难道是古人和我们的偶然巧合?显而易见,我们的语体理论和《诗经》的“风、雅、颂”,合若契符。这不仅是语体范畴三分([±庄典]、[±正式]、[±常俗])的证明,同时也赋予了《诗经》以当代语体学的当代意义。换言之,今天的语体理论不仅可以解《诗经》三始(合大雅小雅为一)⑩之奥秘于千古之上,同时也令人惊异地看到:中国本土的语体理论,早在诗经时代既已成说。上面所谓“俗、典、正”三分的历时意义正在于斯。换言之,语体的研究为我们开辟了一条古今汉语研究的新途径、我们可以用语体理论来观照古今汉语的不同、古今社会的变迁、古今礼俗、观念、文化的演变。语言贯通文史的作用,是靠语体串连起来的。

四、语体系统

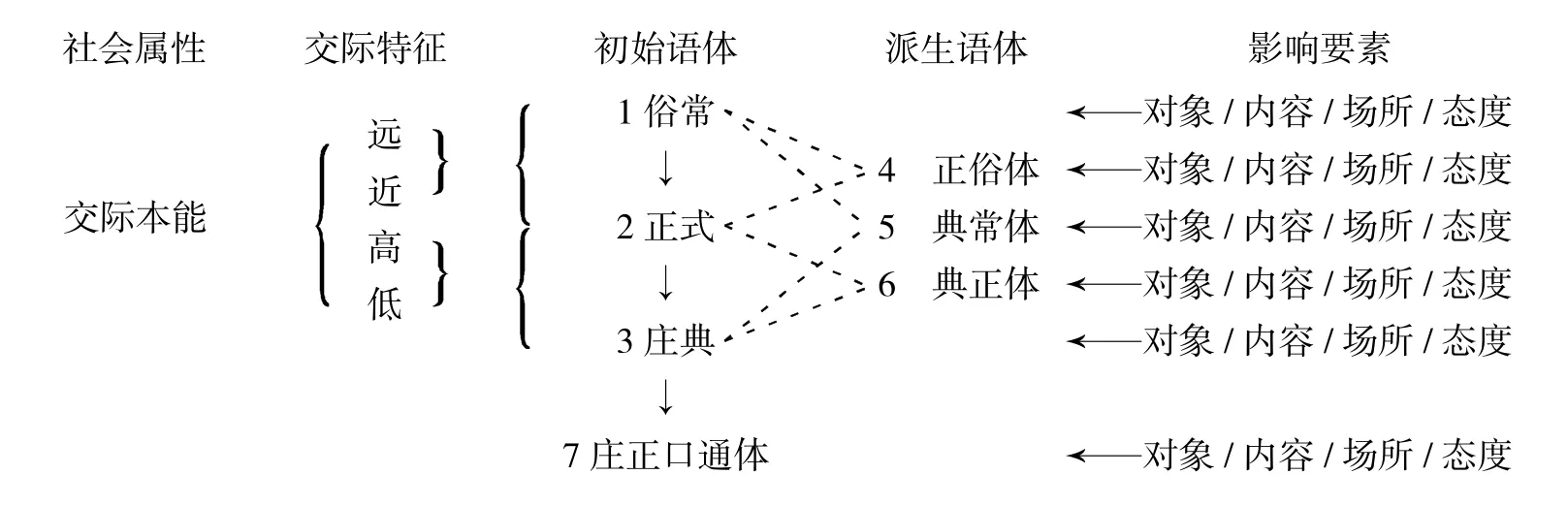

综上所论,在语体的语法体系里,其初始的概念源于交际调距的远、近、高、低(参冯胜利2010);它们在不同的语言环境和社会文化中转化成“俗常、正式、庄典”三种基本的语体范畴。这是语体形成的主体系统(参冯胜利2013)。

俗常、正式和庄典这三大范畴的每一方,既可以独立运作,也可以和其它两个方面交互作用、组配出各种不同的下属语体和语体变体(文体或文类)。就新的组配过程和产品而言,“俗常、正式和庄典”便成为每一“下属语体”或“下属变体”的组构单位或要素。这就构成和促发了次范畴(不同文体和文类)体系的形成和运作,成为下属范畴的机制和系统。

上述这种“初始单位→组配单位→再生单位”的层级派生系统,及其制约要素,可以从下面“语体要素交叉组配模式图”中看出来:

图3:语体要素交叉组配模式图

下面分别举例说明上述初始体(单体/典型体)和派生体(混合体)各种类别的不同,以此展示该系统的具体表现(取自冯胜利 2013)⑪:

1)单体俗常体 只用于口语而不用于其他语体的形式,如:

儿化词 理儿=道理、事儿=事情、今儿=今天/今日……

轻声词 盘儿=盘子、勺儿=勺子……

句型[V/A什么V/A] 美什么美、想什么想……

2)单体正式体 只用于正式体,如:进行/加以+双音节动词……

3)单体庄典体 只用于庄典体,如:之、所、其、者、何……

4)正俗双兼体(混合体) 口语、正式兼用者,如:思想、文明、政治……

5)典常双兼体(混合体) 口语、庄典兼用者,如:[庄]婉拒、拒之门外 [口]被那个公司拒了……

6)典正双兼体(混合体) 庄典、正式兼用者,如:我校、该校、今日、明日、及……

7)庄正口三通体(混合体) 三体通用的形式者,如:国家、民主、自由……显然,上面所举只是初步的示例,而且其中有些形式的功能分配还需要进一步的研究和鉴定。但这里提出的初始和派生体的类别及其表现,是可以区分清楚的。无疑,这一系统将为我们开发出许多新的课题。譬如,哪种组配最自然?哪种类型最能产?哪种组配不可能?那种组配数量最多?哪种组配不可能?哪种组配现在还没有被发现,但完全可能存在?等等。其中很多问题现在还没有、或没有条件提出,因而有待进一步的发掘。当然,也有现在就可以预知的问题。譬如,任何一种语言里表达俗常、正式、庄典体的语法形式(语音、构词、句法等),在数量上都不可能是一样的。其中俗常口语所占比例应该最大,而正式和庄典二体的比例则视时代、文化以及语言的不同而不同。至于彼此之间比例究竟有多大的不同,则是将来需要进一步研究的重要课题。不难想象,当我们具体测出每一组配各占的比例以后,就有可能绘制出一个精确的“三体交会比例图”。无疑,这是我们将来共同努力的目标。

总而言之,本文的研究在语体和文体、语体和文类、以及语体和文学的历史分析和发展上,提出了新的研究问题和思考途径。是耶非耶?还望方家批评指正。

注 释

①譬如:

a 李四传道于北美之地多年。

a'*李四讲故事在加拿大(好多年了)。

b 王五行乞于东京街头多年。

b'*张三要饭在街头(好多年了)。

现代汉语的口语语法是不允许附加语PP出现在主要动词之后的,但是书面正式体则允许这样的格式。近年来发现的类似例子,愈见其多。这不是用“词”的问题(如“把”和“将”的不同),而是用“法”的问题(亦即[V双&V双]或[V[PP]adjunct]的问题)。

②这当然不是说没有混合体,见下文。

③An article appeared in The Washington Post entitled“A Language Gene is Identified”refers to a Nature released article“Language Gene Found”on October 4,2001.The article begins by declaring that the discovery of the FOXP2 gene is simply the first step towards understanding language.An analogy,which the author uses in order to explain the discovery of the first gene related to language is that“finding one gene is like finding part of a car...we don’t know what it does,what other parts it interacts with,or what the whole vehicle looks like.”

④原文是:I think that human beings are social animals,communicative animals are really the inheriting or we call social intelligence… So what we’ve been inherited is social intelligence which I'm suggesting is quite distinct from object intelligence,which is the basis for propositional calculus that language based on.Language has to serve our inheritance of several different streams of biological inheritance.

⑤参2011年11月4日《自然》杂志上有关“语言基因”发现的报告。

⑥原文是:The limerick form is used exclusively for humorous and nonsense verse,for which,with its swift catchy meter,its short lines and emphatic rimes,it is particularly suitable.…The limerick form is apparently inappropriate for the serious treatment of serious material.——(Laurence Perrine 1963).

⑦这里的标题设计于是出于修辞(押韵)的需要,否则当据内容的次序作:“俗、正、典”。这样正好和“风、雅、颂”

匹对,如下所示:

语体:俗、正、典

诗经:风、雅、颂

这样古今的术语正好可以组配成“俗风/风俗”、“正雅/雅正”和“典颂/颂典”的结果。可以想象,这一理论的古今合璧,可以生化出许多语言和文学交互作用的研究课题。

⑧正如梅维恒(Victor Mair)先生所示,“所雅言”的“雅言”是动词。

⑨王国维《经学概论》:“《诗》,大都周世之所作也。其采诸各国者,谓之风……其王朝所做以美刺政事者,谓之雅。以祭先王及百神者谓之颂。”

⑩《毛诗序》:“上以风化下,下以风刺上,主文而谲谏,言之者无罪,闻之者足以戒,故曰风……是以一国之事,系一人之本,谓之风。言天下之事,形四方之风,谓之雅。雅者,正也。言王政之所由废兴也。政有大小,故有小雅焉,有大雅焉。颂者,美盛德之形容,以其成功告于神明者也。是谓四始,诗之至也。”

⑪注意:根据图(3)中的“三体组配图”,图(2)中二元对立的“三向坐标”的“终点”所代表的都是“单体语”(或典型语体)。至于此处交叉组配产生的不同次范畴如何在图(2)中的坐标系里得到反映(亦即得到具体实现),是一个非常重要、值得深入研究的新课题。