供热系统集约化运行的能耗监测及节能调节问题探讨

宋跃文,曲学军,康 健

(1.沈阳航空航天大学:a.后勤服务中心;b.航空航天工程学部(院),沈阳110136;2.沈阳格林豪森房地产开发有限公司,沈阳110574)

冬季供暖是北方居民生活的重要组成部分,供热单位也是能源消耗大户。随着国家对节能要求的提高及煤炭等能源价格的不断上涨,各供热单位都在采取各种措施来降低能源的消耗,随着先进的数字化检测技术的发展以及自动控制技术在供热领域的应用,以往城市供热工作能耗高、环境差、管理粗放的面貌逐步得以改观,正在向集约化、自动化、数字化方向发展。从锅炉设计制造来看,目前燃煤锅炉的额定热效率已经达到一定水平,进一步提高的空间已经有限,因此当锅炉、管网等基础设施建设完成后,如何通过科学的运行管理,采用先进的技术手段,落实技术指标量化考核,就成为减少能源消耗、降低供热成本的关键。

1 能耗监测及我校供热现状分析

供热系统能量监控是供热管理的重要方面,与能耗相关的技术数据也是考核供热管理水平的重要指标。随着先进测试技术、自控技术的发展及其在供热领域的应用,对热量及能耗的检测和计算也越来越准确。主要能量监控数据及技术指标有:耗煤量及其低位热值总热量消耗、锅炉热效率计算、锅炉总热量输出、换热站一次网热量输入及二次网热量消耗、排烟热损失及固体不完全燃烧热损失等。

我校新建的锅炉房于2011年冬季供暖期开始启用,新锅炉房目前安装2台46MW(65t/h)锅炉(可增容至3台),目前可以实现120万平米以上的供热任务,增容后最大供热面积接近200万平,其规模已经达到一定水平。从锅炉到各辅机都选用了目前比较先进的设备,数据采集系统以及自动化程度也已经达到了一定水平,可以说已经具备了采用先进的管理方式,实行集约化和精细化运行的基本硬件条件。目前我校锅炉房负责供热面积近75万平,2年内计划通过对外挂网增至125万平左右。目前共有换热站5座,其中有2座于2011年重新改造。

从以上锅炉房装机容量和外网热供热面积看,我校的供热规模已达到比较大的规模,这样规模的供热系统对运行管理有着很高的要求,如果运行的好可以提高效率、节能降耗,如果运行管理跟不上,那么其能源浪费水平也会水涨船高,比以前的小锅炉房高出很多。下面从锅炉运行热效率、换热站运行调节及设备优化等方面进行具体分析。

2 锅炉热效率计算及节能分析

锅炉热效率是供热运行的重要考核指标,是衡量锅炉运行水平和节能效果的关键。通过对锅炉运行的各方面数据进行测定、采集,计算出锅炉能量消耗和热量产出,进而计算出锅炉热效率,从而掌握锅炉运行的经济状况水平。同时通过对各项热损失测定,并分析原因,找出提高效率,减低损失,节能降耗的方法。热效率计算有正平衡法和反平衡法2种。

2.1 正平衡计算法

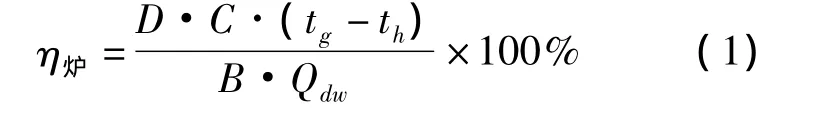

正平衡计算法通过对锅炉热水进出口参数(温度和压力)和燃料消耗量及其低位发热值等的测量,按其比值计算出锅炉效率,即锅炉实际热量输出(热水吸收的热量)与燃料输入热量的比值。其公式分为:

式中:η炉—锅炉热效率(%)

D—热水流量(t/h)

C—热水比热容(Kcal/kg℃)

tg,th—供回水温度(℃)

B—煤消耗量(t/h)

Qdw—煤的低位发热值(Kcal/kg)

2.2 反平衡计算法

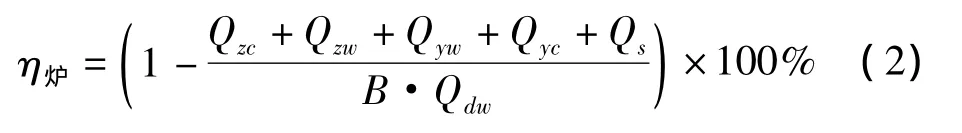

反平衡计算法通过测定锅炉各项热损失的方法来计算锅炉热效率。需测定的内容包括:固体不完全燃烧损失Qzc、以及灰渣物理热损失Qzw、排烟热损失Qyw、气体不完全燃烧热损失Qyc、散热损失Qs等,需要对烟气的参数(温度、含碳量、排烟量)、炉渣的参数(含碳量、温度、体积等)、以及送风参数和炉体散热等进行数据采集,根据测定的数据按照相应方法计算出各项热损失,然后将这些计算所得热损失代入公式(2)进行计算,其计算所得数值为锅炉反平衡法计算热效率。其公式为:

反平衡计算法对锅炉整体运行状况反映全面,对热量损失能够进行较准确分析,不仅可以了解锅炉运行的经济状况,并且可以从各项损失的分析中,找出减少损失,提高效率的途径,但其测试项目较多,工作量大。正平衡计算法测试项目较少,简单易行。在实际供热运行中一般以正平衡法计算为主,反平衡法为辅的方式,将正平衡计算锅炉效率数值做为主要考核指标,同时将炉渣含碳量、烟气参数作为辅助考核指标(一般规定一个限制量)。同时烟气参数分析也是进行供风和引风调节的依据,包括烟气含氧量、温度等。

2.3 我校热效率检测情况及节能分析

在实际运行过程中,影响锅炉热效率的因素有很多,比如说:使用的煤种、炉膛温度、热损失情况,锅炉管道结垢情况等,如果能够对热效率以及能量消耗进行有效监测和分析,找到提高热效率的有效途径并进行改进,可以实现锅炉热效率达到或接近额定水平。按我校年消耗供暖用煤约18 000吨计算,每提高锅炉热效率1个百分点,即可节煤180吨左右,按每吨600元计算,可节省开支10.8万元,如果提高5个百分点,可节省开支54万元。

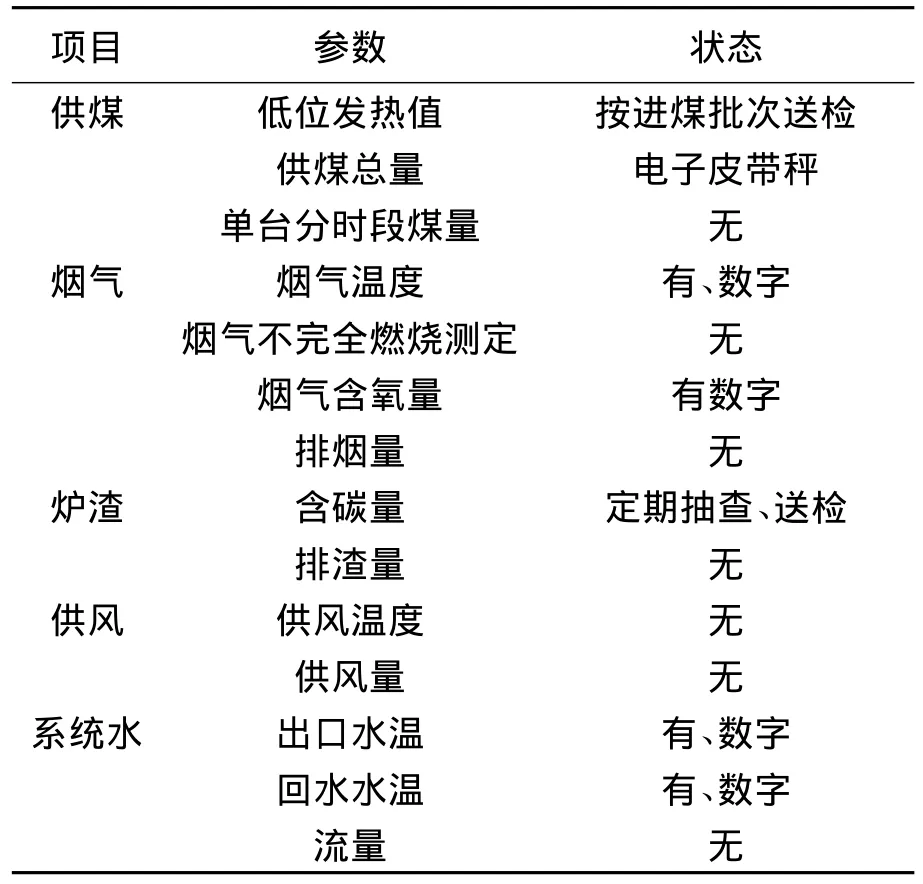

根据我校锅炉房数据检测情况(见表1),我校供热还没有进行热效率的分析和指标考核,部分能耗数据没有检测。虽然有皮带秤对上煤总量进行测量,但对单台炉的分别测量和分时段统计数据没有,不能对每个班次用煤量进行准确的计算;系统水没有流量检测,对锅炉实际热量输出无法计算;而对于炉渣含碳量也是定期送检的办法,没有进行长期检测。目前先进的供热运行系统已经实现锅炉运行各项参数的实时监测,司炉人员和管理人员随时都可以查看能源消耗、热量输出、热效率等数据。

表1 锅炉热效率数据检测一览表

3 换热站供热调节及变频节能计算

换热站在供热运行中是进行供热区域调节的枢纽,在合理分配热量、减少热量损失等方面起到非常重要的作用。目前先进的管理方式已经实现换热站的无人值守和远程调控,将站内各设备的运行参数通过数字化方式采集,以无线数据传输将数据上传至供热调度中心,通过远程控制调节各换热站的换热量,实现对各供热区域的热量分配,提高热量的效率,达到节能降耗的目的。供热量主要通过一次网阀门开启程度进行调节,同时通过二次网循环泵变频控制进行辅助调节。

3.1 我校换热站运行调节情况分析

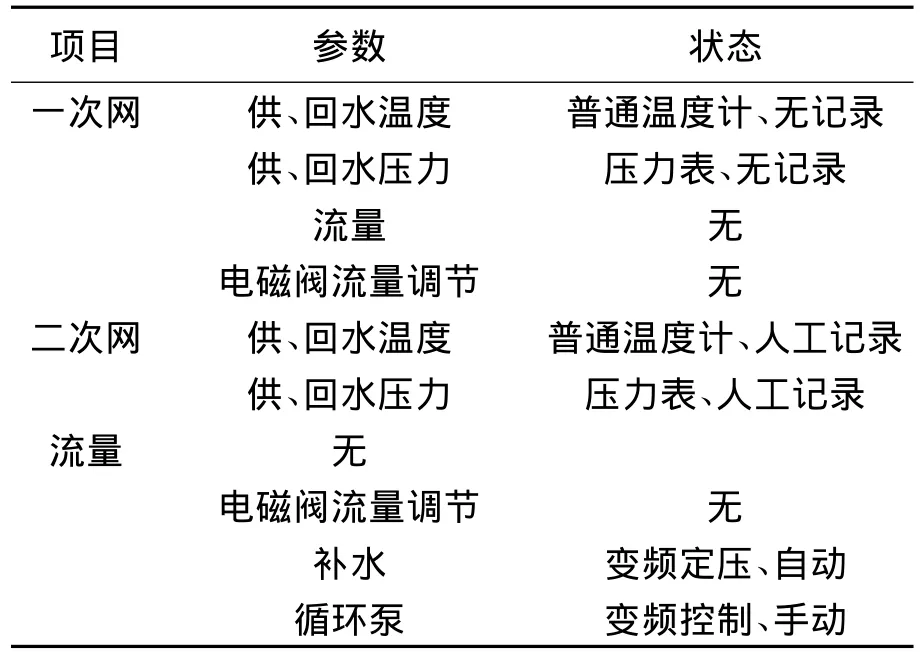

目前我校的换热站参数采集及运行调节情况如表2所示。温度和压力采用普通仪表测量,仅用以保证基本运行需要;二次网温度采用人工记录,其余参数没有统计记录;没有流量检测,无法进行换热量计算;一次网供热调节采用人工方式,但从近几个月供暖情况看,各站的供热量基本没有进行调节,导致某时段部分居民室温出现30度的情况,造成了一定的热量的过渡消耗;循环泵频率基本不调节,变频器没有发挥节能调节作用,仅起到了“降频启动”的作用。

表2 换热站数据检测一览表

3.2 变频调速流量调节循环泵节能分析计算

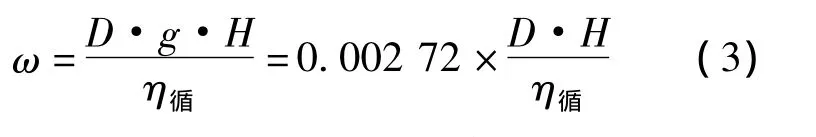

下面以我校某换热站为例进行循环泵变频节能分析计算,该换热站二次网循环泵90 Kw(两台、一用一备),流量 600 t/h,扬程 38 m,效率80%,其耗电量可用公式(3)计算:

式中:ω—循环水泵耗电量(Kw/h)

η循—水泵效率(%)

D—水泵流量(t/h)

H—水泵扬程(m)

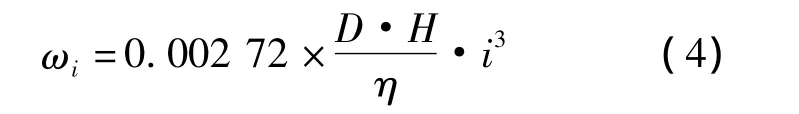

采用变频调速运行,通过变频根据室外温度对循环泵流量进行调节,设实际流量比为i、实际工况下循环水泵能耗为ωi,系统的实际压力损失与流量的立方成正比,实际能耗可用公式(4)计算。

根据沈阳市冬季月平均气温、平均热负荷比(流量比)计算循环水泵能耗如表3所示。

目前该换热站运行方式是定频运转,运行频率为45 Hz,流量比约为0.9,因此由公式(4)计算得总耗电量为206 112 kWh,节能比为33%,按每度电0.8元计算,则可节省开支54 396元。而我校共有5座换热站,同时运行循环泵总功率为392 kW(不包含一次网循环泵),按比例推算可节省开支近23.7万元。

3.3 循环泵选型及控制优化

采用循环泵变频流量调节循环泵的选型配置及控制方式是非常关键的。如果设备选型配置或控制方式不合理就不能实现合理的流量调节,从而不能实现节能目的。以下根据我校实际情况进行分析。

表3 变频调速流量调节的循环水泵电耗量

(1)某换热站循环泵三台(两用一备),没有采用以室外温度为依据调整频率的方式,而采用定压方式(与补水泵控制方式相同),这种方式导致结果是两台泵运行频率不同步。其中一台以工频50 Hz运转,另外一台仅为30 Hz,在这种情况下,由于满频运转的泵扬程将比低频率运转的泵高出很多,因此频率低的泵出力很小,效率低,造成不必要的能量空耗。后经调整采取两台泵同步启动方式。

(2)某换热站站循环泵选型配置不合理。该站二次网共设置4台循环泵(三用一备),在供热系统循环泵选型时,最合理的方式是一用一备的布局,若考虑调节灵活或供热区域内总面积有变动的,采用三台泵(两用一备)也较多,但很少有三用一备的情况。其原因是两台泵运行效率低于一台泵,其流量仅为一台泵的1.5倍左右。而三台泵运行效率更低,其总流量不会超过一台泵的两倍。另外如果泵的型号不相同,或者运行频率不同步,那么其效率还会降低。

4 结束语

城市供暖是高能耗的工作,超过70%的成本用于购买供热用煤。以我校为例,按目前规模每年供暖用煤在18 000吨左右,耗资超过1 000万元,大规模的供热公司购煤成本甚至过亿元,因此看似较小的节能措施,都可能带来可观的经济社会效益,本文所分析的提高锅炉热效率(按提高5个百分点计算)和循环泵变频流量调节即可节省近77万元。随着先进测试技术及自动控制技术的发展,使得供热的精细化运行成为可能。通过以上对我校能耗监测、设备及运行调节等方面的分析,我校在供热运行科学化、集约化水平上有很大可以提升的空间。

[1]介鹏飞,李德英.供热系统节能优化[C].2009年全国节能与绿色建筑空调技术研讨会暨北京暖通空调专业委员会第三届学术年会论文集:81-85.

[2]党翠平.热工控制在大型锅炉房中的应用[J].机械管理开发,2011(1):110-113.

[3]张仲生.自动控制在城市集中供热中的作用[J].山西建筑,2011(10):177-178.

[4]刘伟,倪贝.浅谈供热系统存在的问题及相应的解决措施[C].2009年山东省制冷空调学术年会“烟台冰轮杯”优秀论文集,2009:117-120.

[5]李成江.集中供热管网的动态特性及其控制策略研究[J].硅谷,2008(5):52 -53.

[6]宗延萍.论城市供热管网的优化设计[J].科技资讯,2008(9):77.

[7]王建华,王少驰,于洋.供热系统运行调节公式的建立及应用分析[J].区域供热,2007(5):43-45.

[8]陈艳华,刘胜君,吕晓霞.城市集中供热系统热源的能耗分析[J].建筑节能,2007(2):52-55.

[9]梁山伟.供热系统的高能耗分析与节能管理[J].应用能源技术,2010(3):32-34.

[10]李宜浩,王相国.换热站热水供暖系统的集中供热调节[J].山东暖通空调,2007(2):34-39.

[11]卢春萍,任永霞.供热系统循环水泵变频运行的能耗分析[J].电力需求侧管理,2009(3):13-15.