江有诰《老子韵读》辩证

杨宇枫

(北京大学 中国语言文学系,北京100871)

一般来说,上古韵部的研究主要依据传世韵文材料的押韵情况,以及汉字的谐声系统,而前者在系统性和确切年代的断定上都较后者更胜一筹,所以历来治古音的学者,其首要工作就是整理传世韵文材料的韵读情况。

韵读包括以下几大方面内容:韵文材料的整理——必然选取靠近彼时代的版本和文字,因为传世文献在流传过程中发生的衍误、增删都会影响到韵读的真实性和可靠性;韵例的确定——韵文材料的押韵不会是杂乱无章的,即使像《老子》这样散韵间杂的材料,其韵文部分的押韵也不会是随意为之的;韵脚的确定和韵谱的辑成——这是所有工作的成果,也是进一步治古韵学的基础。在这几方面做出卓越成绩的,清代古音学家江有诰及其著作《音学十书》当推其一。江氏以奋发的精神和扎实的工作,完成了对多部先秦重要经史典籍中韵文材料的整理和研究,包括《诗经韵读》、《群经韵读》、《先秦韵读》等。这项工作成为江氏本人以及后人进一步深入研究上古音的重要根据和出发点,也正是在这样扎实而严谨的工作基础上,江氏在上古音的研究方面取得了举世瞩目的成绩,被誉为“清代古音学的巨星”(江有诰分古韵为二十一部,具体的分部情况俱载《音学十书·古韵总目》,而对江氏古韵研究的得失,王力先生在《清代古音学》的相关篇章中已经有了很好的介绍和评价,本文不再赘述)[1]。

但是,由于时代和材料的局限,以现在的眼光来看,江有诰据以立论的材料可能存在着个别值得再商讨的地方,尤其是对某些韵脚和韵例的把握上可能还有一些错误。所以,本文主要从文献学的角度,以马王堆出土的帛书《老子》甲、乙本与江有诰《老子韵读》中的有关材料进行校对,并结合韵例的分析,对江氏的部分韵读情况有所辩证,以期能够纠正江氏《老子韵读》的某些疏忽,从而得到一个较为符合事实的《老子》韵文材料,为上古音的研究奠定基础。

一、关于帛书《老子》

《老子》历来传本繁多,源流多歧,在文字上几乎没有完全相同的两个本子;在时间上,据考证,绝大多数本子都可以追溯至魏晋时代(傅奕本虽称“古本”,但经学者与帛书雠对,已绝非汉前真迹)。在诸多版本中以王弼本[2]和河上公注本[3]最为流行,影响至大,然而今天所见的这两个本子也绝非魏时和汉初原貌。1973年湖南长沙马王堆汉墓出土帛书《老子》甲、乙本,引起海内外轰动,为学界关于《老子》的研究提供了莫大的契机和资源。帛书《老子》从形制上看,甲本用篆书抄写,乙本用汉时流行的隶书抄写。从内容上看,甲本不避高祖“邦”讳,所以可以推论为汉代以前的作品;而乙本避“邦”讳,但不避“恒”讳,可以认为是抄于高祖之后、文帝之前的作品;而且两种帛书本在内容上大致相同,虽然都有残缺(甲本的残缺程度稍甚于乙本),但八十一章的规模俨然目前,一些漫灭的文字有时凭借对二本的互校,往往可以恢复旧观。[4]关于对帛书《老子》的整理和研究,高明先生的《帛书老子校注》应该首推第一。[5]高著排比了帛书老子甲、乙本和传统的王弼本的文字,同时再参校其他可见的三十多种《老子》版本,辨析审详,论证细密,基本恢复了两种帛书《老子》的文本面目,为我们更好地利用这一《老子》的最早版本奠定了扎实的基础,嘉惠学者非少。

帛书《老子》的价值在于给我们展现了二千二百多年前《老子》文本的基本面貌①1993年湖北郭店出土了时代较帛书更早的《老子》简,但简本《老子》只有三十一章而非八十一章,其中只有十六章的内容完整,其余十五章基本上是后世诸本相对应章的只言片“句”,这引起了海内外学者对《老子》成书过程的大讨论。可见,简本《老子》系统可能与我们现在可以看到的传世本有所不同,在文字和内容上也有较大差别。因此,本文没有采用郭店《老子》作为校本,即使它可以算是目前最早的版本。,它记录的文字和韵读情况应该是最接近彼时的实际情况。学界已经从帛书本与传世诸本的对校中发现了不少异文、异序情况,从中可以得知《老子》在历史长河中不断被人改篡、增删的事实。所以利用帛书《老子》来重新认识历史上有关《老子》的各种研究,包括其中的语言现象,我们认为有着去伪存真的意义。同时,我们在对江有诰《老子韵读》的研读过程中也发现江氏有时候把后人妄增的文句误圈为韵脚,或者因后人衍夺文句而误认韵例的情况。这些问题我们都将根据实际情况作出分析和辩证。

二、关于韵例

韵例是韵文押韵的体例,是从韵文具体押韵情况中概括出来的,并且可以适用于其他韵文,可以帮助我们认识押韵情况的体例。对此前人已经早有注意。如清代江永的《古韵标准》就概括出《诗经》“连句韵、间句韵、隔韵”等近二十种韵例,王力先生的《诗经韵读》更加详细地说明了几十种《诗经》的押韵情况,极为繁复。[6]

关于《老子》的韵例,主要有朱谦之《老子校释》[7]中的“音韵部分”,集合了诸家对《老子》押韵情况的说明,可以看作是“老子韵读”的“最大公倍数”;喻遂生(1995)根据“句中韵、句首韵、交韵、抱韵”等体例,认为《老子》(傅奕本)只有一章没有押韵,共834个韵脚,而非江有诰的五十五章押韵,482个韵脚。[8]我们认为以上的种种韵例存在一个共同的问题,即先有韵部之归纳,再依韵部找韵脚。很多韵例在我们看来是没有太多依据的,押韵不仅有句末韵,而且还有句中韵,甚至还有句首韵;不仅实词可以押韵,有些语气词,如“焉、哉”等都可以入韵。韵例是用来说明哪些情况可以押韵,哪些情况不可能押韵的,而不能“倒因为果”,即预先认定韵脚,然后根据所谓的“押韵”情况来归纳相关韵脚属于哪一种“韵例”,否则真可以无字不韵了,韵例也就没有意义了。

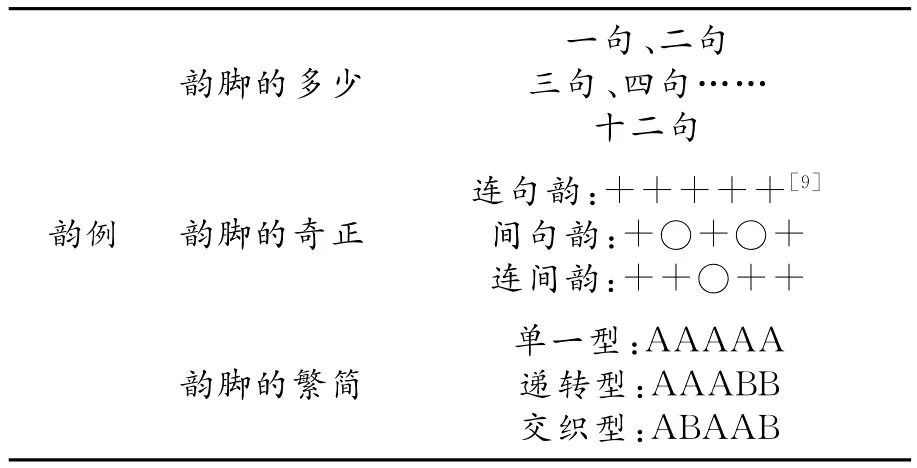

王显先生《诗经韵谱》非常正确地批评了之前类似的错误做法[9],并通过细致的数据统计得出“《诗经》里头是没有纯用虚字押韵的”的结论(王著的虚字不仅包括语气词还包括代词等,这与我们理解的外延不尽一致,我们的虚字主要是指语气词)。此外,王著认为韵式(相当于我们说的“韵例”)必须建立在章的“意段”上,即在传统《诗经》分章的基础上,应该在每章按意义的连贯性和一致性再分为几个意段,这样再看每个意段的押韵情况,可以更清晰地梳理出《诗经》的韵式。王显先生的这一意见是有开创性和建设性的②王著也提到按“意段”来分析韵式早在顾炎武等前贤的著作中已经有所意识,但他们并没有系统地进行总结。,我们也的确从王著中看到较以往更加简洁和自然的《诗经》韵例,全然不是体例纷繁、无字不韵的面貌。此外,《诗经韵谱》还详细说明了韵例系统的结构,根据相关表述我们简单地制表说明如下:

表1

如上面的“AAABB”说明是“五句、连句韵、递转型”。

不过《老子》非诗歌体裁,其中韵散间出,所以较难用该韵例系统来统计其韵读情况。但是通过王著,我们知道,韵例不可能是杂乱无章的,即使是《诗经》这样内容和体裁不一,来源和时间不一的韵文材料,其押韵的规律也是可以通过研究得出的,即上表所示“韵例系统”。其次,通过王著的研究可以知道,虚字韵是不存在的,同字韵(前后两句末是相同的字)是没有必要的;句中韵如果不以语法单位(同时也是意义单位)为界,则一般不可信。以此来看江有诰的《老子韵读》,可以认为江氏对虚字韵和句中韵采取了比较谨慎的态度,只有很少的几例,而不像个别著述,几至芜杂的地步。

三、《老子韵读》辩证

下面我们通过以帛书《老子》与江有诰《老子韵读》中韵读材料进行对校,来辩证江氏“韵读”的个别疏失。江氏作《老子韵读》未说明所据何本,从我们的校对情况来看,似综合了王弼本和河上公本,且根据江氏自己的意见对个别文句进行了修改。具体情况略述如下:

(1)“法本”第三十九①帛书本《老子》以“德经”在前而“道经”在后,所以按传统的八十一分章,帛书本中就以“德经”的第三十八章为首,第八十一章为末。“法本”等章名原来自河上公注本,江氏的《老子韵读》也依之为章名,我们这里为了校对和寻检的方便既标示了章序,也使用了河上公注本的章名。,江氏有“万物得一以生”句,根据高明《帛书老子校注》的考证,此句为后人增入,似不当为韵。同章江氏多出“万物无以生将恐灭”句,亦不当为韵。

(2)同第三十九章的虚字韵“此非以贱为本邪”等不当为韵。

(3)同第三十九章的“故致数车无车”,帛书甲本为“故致数與无與”,乙本作“故至数舆无舆”,与王弼本同,而高著据另本认为应作“故致数誉无誉”,“與、舆”是“誉”的假音。所以,这里应该以“與、舆”或“誉”为韵脚。

(4)同第三十九章的句中韵“是故不欲禄若玉”(囗内字为韵脚)等不当为韵,“若玉”与“禄禄”不是相对独立的“意段”。

(5)这种异文情况在《老子》中还存在不少。如“洪德”第四十五的“大辩若讷”,帛书甲本作“大赢如▯”,乙本作“大赢如绌”,所以这里的韵脚应该为“▯”或“绌”。

(6)“立戒”第四十四的“名与 身 孰 亲 ?身与货孰多?得与亡孰病?甚爱必大费,多藏必厚亡。故知足不辱,知止不殆,可以长久”不是句中韵,“名与身孰亲”等句可以断为“名与身,孰亲”等,“名与身”和“孰亲”可以看作是相对完整的“意段”,所以“身”与“亲”为韵脚,但不是句中韵。

(7)有些异文可以看作是异体字。如“洪德”第四十五的“大直若屈”,而帛书甲本作“大直如诎”,乙本整句残缺,“屈、诎”为异体字,不影响押韵,类似的情况不再举例。

(8)“养德”第五十一的“是之谓玄德”,“德”本该入韵而江氏漏圈,此类情况还有个别,不再一一举出。

(9)“修观”第五十四的“修之邦”,常见诸本一般都作“修之国”,则不能与“乡、长”等为韵;而江氏据《韩非子·解老篇》引文作“修之邦”,则可韵。其实帛书甲本本来就作“邦”。可见虽未见到帛书本,但江氏的识断是正确的。

(10)“元符”(“元符”本作“玄符”,江氏因避讳而改)第五十五 “未知牝牡之合而全作”,帛书本作“未知牝牡之会而脧怒”,所以韵脚应为“怒”。

(11)“为道”第六十二的“道者万物之奥”,帛书本为“道者万物之注也”,高著认为“注”应为“主”的假借,所以韵脚应为“注”或“主”。这种情况与上文谈及的(3)、(5)、(10)相同,即通过对校可以发现异文材料之间有着音韵上的联系。如上举王氏本的“车”与帛书本的“舆/與”,“讷”与“▯/绌”、“作”与“怒”以及这里的“奥”与“注/主”,从现在的角度来看都属同一韵部。

(12)“淳德”第六十五的“故以智治国,国之贼 。不以智治国,国之 福 ”等句,原本“国”与“贼、福”等为韵,但依帛书甲本“国”字为“邦”字,所以“国”不当入韵。

(13)“知病”第七十一,江氏所据本为“是谓行无行,攘无臂,乃无敌,执无兵”,则韵式为“阳支支阳”,前贤谓之“抱韵”,在上古时代并不算多见。如在王显《诗经韵谱》中“ABBA”式交织型韵式在《诗经》中唯3例,同为交织型韵式的“ABAB”则有63例。江氏似乎也认识到这一点,所以认为“执无兵”应该在“乃无敌”前,形成“ABAB”韵式。实际上,帛书本本来就如此,现在传世本的句序可能被后人改动。由此可见江氏识断之精准。

(14)“体道”第一中“道,可道也”的两个“道”字,以及类似的情况,江氏视为同字韵,我们不认可同字韵。

(15)同第一章“两者同出异名同谓之元”,帛书本无“之元”,可能是因下文而产生的衍文,所以不必与下句“众妙之门”文真通韵。

(16)“能为”第十中“为而不恃”句,据高著的考证为后人妄增(今本《老子》中妄增的“为而不恃”还有多处),所以不为韵脚。

(17)“显德”第十五的“微妙元 通 ”与下文的“故强为之容”押韵,但这样的韵例较罕见;不过帛书本作“微妙玄达”,不与“容”为韵,那么此处本无韵脚。江氏以不韵为韵。

(18)“淳风”第十七中“故信不足焉”,江氏以“焉”为虚字韵,而校之帛书本作“信不足”,本无“焉”字,更可证明虚字韵不实。

(19)“异俗”第二十的“人之所畏,不可不畏”,江氏以两“畏”为同字韵,然帛书本作“人之所畏,亦不可以不畏人”,又可见同字韵之不实。

(20)“虚心”第二十一的“自古及今”,而帛书本作“自今及古”,则“古”与“去、甫”为韵。

(21)“益谦”第二十三(河上公本为第二十二章)中,江氏特意使“窪则盈,敝则新”与“曲则全枉则直”互倒句序,认为“此二句本在‘枉则直’之下,今据韵移在此”,从而使“直”与下句“少则得,多则惑”的“得、惑”押韵;而帛书本作“曲则全,枉则正”,则“盈、新、正”同韵“耕”部,可见江氏为求押韵而妄倒了原文,不可取。

(22)“象元”第二十五中,帛书本没有江氏本中的“周行而不殆”,据高著考证后人为了追求骈俪效果而妄增,所以“殆”不为韵。

(23)“巧用”第二十七中“善闭者无关键而不可开”,帛书本作“善闭者无关钥而不可启也”,可见传世诸本为避景帝讳改“启”为“开”,如此则“启”应该与上文的“迹、谪、策”和下文的“解”为韵,从而使得韵例更加整齐。

(24)“任成”第三十四,帛书本无“万物恃之而生而不辞”及“功成不居”二句,则本章本不押韵。

(25)“微明”第三十六,江氏本原来作“将欲废之,必固兴之;将欲夺之,必固与之”,则本无韵脚;但帛书本作“将欲去之,必固 举 之;将欲夺之,必固予之”,则“举、予”为韵,与上二句“将欲歙之,必固张之;将欲弱之,必固强 之”中“张、强”为韵的韵例相同。

四、结 语

以上25条(涵摄了类同的情况,实际上远不止以上25条所举)是我们通过帛书《老子》对江有诰《老子韵读》相关韵读材料进行校对后分析、辩证的结果,大致上指正了江氏原著中的一些不妥之处,包括删去了虚字韵、同字韵,以及不应韵而韵者,共计33处,38个韵脚;同时增加江氏应韵而不韵者,共计10处,12个韵脚;纠正了江氏因押韵需要而颠倒原文句序的错误1处,涉及1个韵脚。在此基础上,我们认为如果依照江氏上古音体系,《老子》有韵文材料的共五十一章,共456个韵脚,比江氏原来的五十五章、482个韵脚有所减少,也更不是喻遂生的八十章、834个韵脚。

由此可见,对于韵脚的认定,我们应该采取谨慎的态度,应该在韵例的指导下小心认定;同时应该利用各种有用的方法对文本进行仔细鉴别,而不应该倒因为果,随意韵读。

[1] 王力.清代古音学[M].北京:中华书局,1992.

[2] 楼宇烈.老子道德经注校释[M]//新编诸子集成.北京:中华书局,2008.

[3] 王卡.老子道德经河上公章句[M]//道教典籍选刊.北京:中华书局,1993.

[4] 韩禄伯.简帛老子研究[M].余瑾,译.北京:学苑出版社,2002.

[5] 高明.帛书老子校注[M]//新编诸子集成.北京:中华书局,1996.

[6] 王力.诗经韵读、楚辞韵读[M].北京:中国人民大学出版社,2004.

[7] 朱谦之.老子校释[M].北京:中华书局,1984.

[8] 喻遂生.《老子》用韵研究[J].西南师范大学:哲学社会科学版.1995(1).

[9] 王显.诗经韵谱[M].北京:商务印书馆,2011.