中青年干部人格特征调查

2011-12-29 00:00:00林泉王春虹

决策 2011年12期

中青年干部一方面希望成为个性鲜明的官员,但现实工作生活中却又不得不收起锐气和棱角,以适应当前的政治文化氛围和官场规则。

人格是心理健康的基础。领导干部的人格健康是其心理健康的重要标准和核心要素。领导干部的实际影响力,既取决于其地位、权力、知识和才能,也取决于其心理素养和人格魅力。

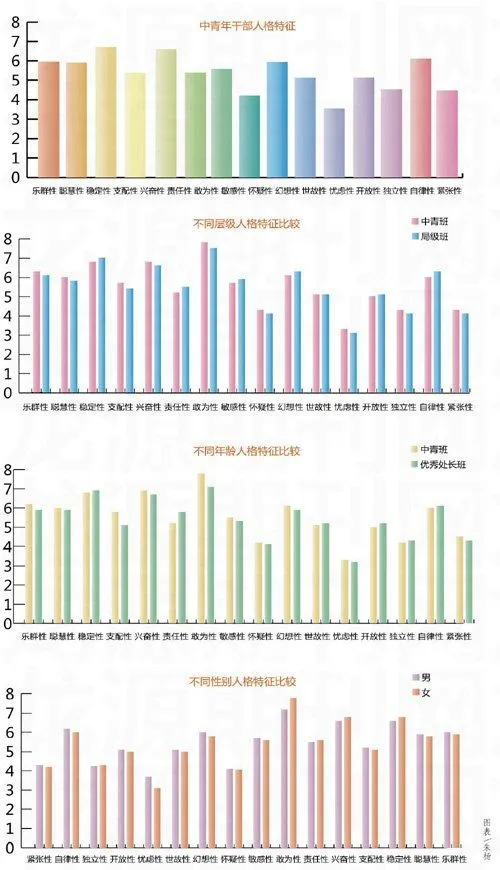

北京市委党校课题组历时近4年,对参加北京市委党校培训的主体班次,包括局级进修班、中青班、优秀处长班、公务员处长班、西部处长班,进行了调查。共回收有效问卷473份,其中男性378人,女性95人。调查组采用国际公认比较成熟的《卡特尔十六种人格因素测验》量表,来进一步分析中青年干部群体的人格特征。

自信、敢为,

但个性不够鲜明

调查中,我们提取其中的稳定性、兴奋性、责任性、敢为性、开放性、独立性因素,作为与心理健康相关的积极人格特质;提取忧虑性、紧张性、怀疑性因素,作为与心理不健康相关的消极人格特质。

结果发现,在积极人格特质方面,中青年干部标准分的平均分均在5分以上,其中敢为性、稳定性、兴奋性较高,均在6分以上,且95%以上的被试者的分值分布在中、高分段,处于高分段人数的比例也相当高(独立性除外)。与此相对应,在消极人格特质方面,中青年干部标准分的平均分均在5分以下,其中,高分段人数比例不到5%,95%以上被试者的分值均分布在低、中分段。

这表明尽管领导干部群体面临巨大的工作和生活压力,但多数人具有积极、健康的人格特征。大部分中青年干部具有情绪稳定、心态平和、乐观自信、积极进取等良好的人格特质。

调查显示,中青年干部标志性的人格特征表现为自信、敢为、自律聪慧和平和。总体上看,中青年干部的敢为性分值普遍较高,反映了他们在社会交往中,自信、坦然、真诚,不掩饰,不畏缩,有敢做敢为的精神,善于与人沟通和交流。

调查显示,中青年干部人格特征各因素指标的得分值多数偏于中等分数段,在16项人格因素中,除忧虑性的分数为3.52分,低于4分外,其他因素的分值均在4-8分之间。

由此可以看出,中青年干部的个性特色不够鲜明,绝大部分领导干部在果断、刚毅、独立、有气魄等特点上并不突出,基本处于不偏不倚中庸状态,在人格类型上更多呈现趋同性。

这种中庸特点,一方面表明多数中青年干部对上级有一定的依赖性,这可能与机关事业单位更多强调对上级的服从和按规则办事有关;另一方面也与我国传统政治文化有关。学者们对这类官员的描述得很形象:他们负责任、注重现实感知、按部就班、看重人情。

但需要指出的是,我们在座谈和问卷调查中,当被问及是否愿意做一个有思想有个性的官员时,大部分中青年干部均表示愿意做个性官员,也有人说真正做到不容易,需要有环境支撑。所以,中青年干部一方面希望成为个性鲜明的官员,但现实工作生活中却又不得不收起锐气和棱角,以适应当前的政治文化氛围和官场规则。

这也从另一个侧面显示出,在当前的政治文化和政治体制下,那些个性温和中庸,不过分张扬的干部可能更适应从政环境,更容易被上级认可和被群众所接纳,他们的仕途发展也许更顺利。

级别越高更稳定,

年龄越大更开放

从不同层级来看,调查显示,45岁以下局级后备干部在乐群性、聪慧性、支配性、兴奋性、敢为性、怀疑性、忧虑性、独立性、紧张性等因素方面的分值要略高于局级领导干部,其中,聪慧性、敢为性和忧虑性分值,处级领导干部明显高于局级领导干部。

这表明,年轻的处级领导干部比局级领导干部思维更敏捷,在社会交往情景中更加敢做敢当,但他们体验到的烦恼和自身的忧郁程度也略高。

局级领导干部在稳定性、责任性、幻想性、敏感性、开放性、自律性等因素方面要高于处级领导干部。这表明,随着年龄的增长、级别的提高和从政阅历的增加,领导干部的心态会更趋于稳定,思路更开阔,责任感更强,行为会更加自律。但需要引起关注的是,年轻后备处级干部的开放性稍低于局级领导干部。

从不同年龄来看,我们选取了45岁以上优秀处长班和45岁以下中青班的领导干部进行了比较。

调查显示,两个班在聪慧性、怀疑性、幻想性、忧虑性、独立性和自律性等因素方面的差别不明显。45岁以下的中青年干部在乐群性、敢为性和支配性方面的分值要高于45岁以上的领导干部。这表明中青班的处级领导干部,更加善于交往和与人沟通,也更加自信并敢于担当,同时支配、管理和影响他人的意愿更强。而45岁以上的领导干部在稳定性、责任性、开放性和世故性等方面的分值则高于45岁以下领导干部。

这表明随着年龄的增长,领导干部的责任感会更强,情绪会更加稳定,对挫折的忍受力也相对更强,但同时也会更为老到。需要特别指出的是,45岁以下领导干部的开放性要低于45岁以上的领导干部,这是一个值得研究的问题。

为什么45岁以下的后备干部相对保守,而45岁以上的后备干部反而更具有开放性?为什么45岁以下的后备干部对新鲜事物的接受和适应程度以及在敢于打破常规方面,分值较45岁以上的后备干部更低?这的确需要研究和思考。

男性更善于交往,

女性韧性更强更敢为

调查显示,在支配性、怀疑性、敏感性、世故性、开放性、独立性、自律性方面,男女均无明显差异。在乐群性、聪慧性、紧张性、幻想性、忧虑性方面,男女有差异,男性分值更高。

这表明与女性领导干部相比,男性领导干部更善于社会交往,善于与人相处与合作,不斤斤计较,喜欢参加或组织各种社会活动,抽象思维和发散思维的能力较强,思维更敏捷。但与此同时,他们的紧张性和忧虑性也要高一些,这可能与男性领导的工作生活压力大、在仕途进步方面的预期高有关。

在稳定性方面,男女领导有微弱差距,女性稍强。可见,女性领导干部较男性领导的忍耐力和韧性更强,遇事情绪比较稳定从容。在兴奋性方面,男女领导也存在差别,女性分值更高,表明女性领导干部轻松活泼,对人对事热心而富有感情。

此外,女性领导在责任性分值上比男性也要高一些,表明女性领导更倾向于踏实做事,不求回报,重过程不重结果。最有特色的是在敢为性方面,女性领导与男性领导差异最大,女性领导在社会交往情景中明显要比男性领导表现出自信、敢为的特征。

总之,相比较而言,男性领导干部更善于与人交往与合作,更喜欢参加社会活动,思维敏捷,思路宽阔,但压力感、紧张感和忧虑性也稍高一些;女性领导干部在社会交往情景中则更自信,活泼轻松,情绪稳定,敢做敢为,自律严谨。

另外一个有意思的现象是,与众多已有研究观点不同,女性领导干部与男性相比,更具有敢为性和稳定性。之前的观点均认为,女性更胆小、情绪稳定性差,男性更敢做敢为。但此次调查结果显示,女性领导干部要比男性领导干部处事更果敢,情绪更稳定。不知是否是特例,其背后的原因也有待进一步探讨。

可能引发亚健康

的消极人格不能忽视

调查发现,从总体上看,中青年干部具备拥有健康心态的良好人格基础,但仍有少数人或多或少地存在一些影响心理健康的心理问题。

这些问题虽然不是严重的心理疾患,也未构成心理或精神疾病,多是心理亚健康的表现,可它们毕竟会对中青年干部的身心健康以及工作效率和生活满意度造成一定负面影响。因此,对这些可能造成亚健康的消极人格因素如忧虑性、紧张性、怀疑性等,要引起足够的重视,千万不能忽视。

尽管被试者消极人格特质的分值基本都在5分以下,但大都集中在4分多的分段。这在一定程度上构成了影响领导干部心理健康的隐患,若有诱因触发它们进一步发展的话,极有可能会影响到人际交往、工作效率和生活质量。

所以,不能低估消极人格特质可能会给中青年干部心理造成的损伤。领导干部的心理损伤或心理问题,不仅仅会影响到他们个人职业生涯的发展,更会因他们肩负的社会责任而给社会和公众造成负面影响。

如何抓好中青年干部成长关键期的心理疏导,帮助中青年干部学会陶冶性情,完善人格,是需要重点考虑的问题。有学者将中青年干部的成长周期分为初任期、成长期、成熟期和成就期四个阶段,提出不同时期中青年干部会面临不同的问题和困惑,需要心理辅导。

调查中也发现,在中青年干部成长和成熟的职业生涯发展期,还可能会出现所谓“事业上升期、平稳发展期和下降期”,处于不同时期的中青年干部也会有不同的情绪和心态,需要心理疏导。

我们还注意到,在中青年干部的生理、心理机能发展期,还有能否顺利度过“人生低谷期”这一坎,主要指由青年跨入中年期时产生的生理疲惫感和心理焦虑感,需要心理辅导。

如何抓好

成长关键期的心理疏导

有研究表明,人们对工作生活的满意度和幸福感会随年龄的变化呈U型曲线,即年轻与老年时最快乐,中年则跌入低谷,“谷底”大约在44岁左右,人人都会遭遇中年危机。领导干部若这一时期事业发展不顺利,个人进步受挫,情绪和心态更会发生较大变化。

因此,对于处于事业发展不同时期和不同生理心理发展期的中青年干部,应对他们进行有针对性的“量体裁衣”式的教育和心理疏导,帮助他们克服和避免有可能出现的“39岁现象”。

领导干部的事业心、责任心和工作积极性,既离不开理想信念的支撑,也需要激励机制的刺激。

从当前的干部管理角度看,干部激励手段过于单一的问题仍然十分突出,除了职务晋升之外,缺乏其他有效的制度激励手段,由此严重影响着干部的工作积极性,制约了干部队伍活力。研究探讨如何通过多元化激励方式和途径,分担和缓解晋升激励产生的压力和矛盾,已经成为当前一项紧迫工作。

国外学者对此早有研究,他们认为,用晋升作为激励方式和衡量人们成功的标准,会给大多数人带来压迫感和挫折感。由于组织的高级职位是稀缺资源,大多数干部会长期停留在中层或基层,成为“天花板”干部或“地板”干部,这就使得如何调动和保持干部的工作积极性成为重要问题。

在职务晋升和增加工资的资源变得越来越稀缺的情况下,应转换思路,大胆创新,另辟激励路径。诸如,能否考虑发挥职级待遇的激励作用,对长期工作在基层且实绩突出的干部通过明确职级、“升职不挪位”的方式达到激励效果;能否考虑在经济待遇方面向基层一线倾斜,对尽心尽职尽责工作、年度考核优秀者给予提升待遇档次或适当增加津贴等,形成持续的激励效果。

总之,要通过探索建立多种形式的激励机制,形成持续有效的激励效果,以激励不同层级不同年龄段的干部在干事创业中不断释放潜能,保持进取精神,顺利实现自己的人生价值。

(作者单位:北京市委党校政治学部)