利用课堂观

2011-12-29 00:00:00徐群伟

小学教学研究 2011年8期

一、观察背景与准备

有效教学是一种现代教学理念,所谓“有效”,主要是指教师在通过一段时间的教学之后,学生所获得的具体的进步或发展。教学有没有效果,并不是指教师有没有教完教学内容或教得认真不认真,而是指学生有没有学到什么或学得好不好。如果学生不想学或学得很辛苦,没有得到应有的发展,也是无效或低效教学。

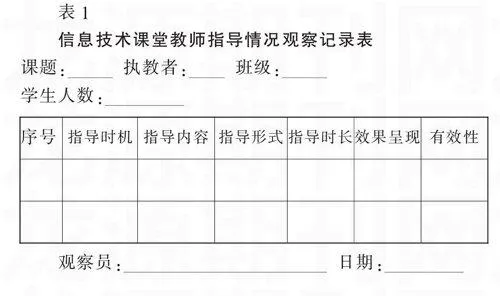

笔者对“教师指导”的探究,源于2010学年在本区组织开展的“利用课堂观察开展课例研究”小学信息技术系列教研活动,以教师团队合作的方式进行。“教师指导”是课堂观察框架中的主要维度。笔者所制订的《信息技术课堂教师指导情况观察记录表》(见表1),旨在通过课堂观察,更加全面、具体、科学地对信息技术课中“教师指导”的有效性进行分析与研究,具体观察背景由四个方面深入展开。

1.是否需要教师指导——指导的必要性

小学阶段虽然开设了信息技术课程,但是学生还处在学习信息技术的初级阶段,对信息技术还比较陌生,掌握学习信息技术的方法也有限,自学起来还比较吃力。这就需要教师通过讲解演示重难点、归纳梳理知识规律等来指导,引领学生逐步进入信息技术的殿堂,构建起学习信息技术的平台,为学生进一步学习信息技术打下坚实的基础,使信息技术成为他们今后在信息社会中学习、工作与生活的一种手段。

2.什么时候需要指导——教师指导的时机

课程标准中明确规定上机课时不应少于总学时的70%,也就是说落实在课堂教学中,要着重培养学生的实践操作能力,保证有充分的时间让学生上机操作。因此,“教师指导”要把握课堂时机。由于教学内容、教学方法、教学过程等的不同,教师指导的时机可能发生在各个不同的教学环节中。在一般的情况下,在情境导入、新知学习、巩固操作、评价交流、课堂小结等环节中,都需要“教师指导”,以有效落实对应的教学目标。

3.教师要指导些什么——教师指导的内容

在信息技术教学中,“教师指导”的内容有很多方面,主要包括:知识概念的学习、操作步骤与方法的习得、重点难点的化解、具体问题的解决、对作品评价的指导等。另外还有对个别学生的特殊指导。尤其是对那些操作能力较弱、胆子较小、动作较慢的学生,要特别留意,要给予他们更多的关注与鼓励。

4.教师如何进行指导——教师指导的方式

根据信息技术课的实际特点,在课堂教学的各个环节中,教师指导的方式应有所不同,通过集中讲解、操作示范、问题分析、个别指导、总结归纳等多种形式,根据教学内容,不同学生的实际情况及实际需求,灵活应变,有的放矢,真正达成教师指导的有效性。

二、观察记录与统计

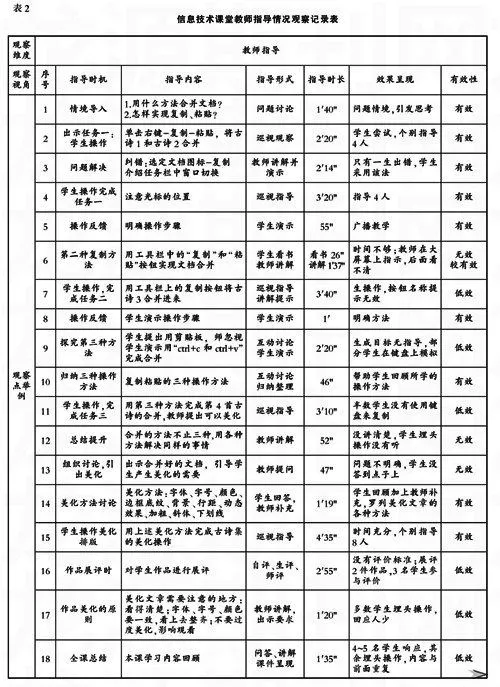

本次课堂观察确立了一个观察维度,六个观察视角,十八个观察点,由四位教师组成观察小组,根据制订的《信息技术课堂教师指导情况观察记录表》,详细记录整理了小学四年级信息技术课《我们的作文集》中“教师指导”情况。

观察内容:小学四年级信息技术课《我们的作文集》

观察地点:杭州市采荷二小电脑教室

观察时间:2010年9月29日

观察班级:采荷二小四年级二班

学生人数:36人

执教者:杭州市采荷二小高燕锋老师

观察者:徐群伟等四人观察小组

课后,笔者与其他观察员共同进行了深入细致的分析与交流,并整合其他听课教师的意见与学生情况调研,结合新课标要求,听取指导专家的意见后,一致认为:虽然本课教学时教师能围绕教学目标展开,以“合并古诗”为题材设计了三个任务,比较符合认知发展的需要,但通过对教师指导情况观察记录表的数据整理,却发现“教师指导” 的有效性不甚乐观:“教师指导”环节共20次(第3、6环节中各包含2次),有效占9次,较为有效为1次(共计50%),低效占6次(30%),无效占4次(20%)。18个环节中,集中指导13次,巡视指导5次。总体来看,“教师指导”的有效性不容乐观。

三、拓展研究与分析

在本次课堂观察的后续教学中,笔者又参照观察框架中确立的观察维度、观察视角及观察点对信息技术课中“教师指导”做了进一步的拓展研究,观看了以往的信息技术课教学录像4节、区域/片组教研课6节、本校信息技术教师随堂听课2节和自己 的课堂教学录像1节,然后进行综合分析,初步归纳了当前小学信息技术教学中在“教师指导”方面存在的主要问题:

1.自学流于形式,疏于过程指导

【现象】 在完成用单击鼠标右键,选择“复制”和“粘贴”的方法完成两首古诗的合并操作后,教师问:你还有其他方法吗?未等学生思考,教师马上让学生看书,可是不到1分钟,有的学生还没有找到相关内容,教师马上讲解了操作要点“可以利用工具栏中‘复制’和‘粘贴’按钮来进行合并操作”,之后就让学生操作了。此处的看书指导是无效的。

【分析】 新课程倡导多种学