取“材”施教 落实目标

2011-12-29 00:00:00俞平

小学教学研究 2011年8期

有效的数学学习离不开必备的学习材料,但这些材料不是随意选择的。有了合适的学习材料,如果不注重呈现方式和有效指导,其作用就会大打折扣。那么该怎样提高学习材料的效度,让学生在充分的学习材料中吸收最大化的数学内容,实现特定的教学目标呢?

一、选择有效的学习材料为落实目标服务

学习材料的效度决定了落实教学目标的起点和基点。然而我们在选择数学学习材料时往往为了追求新意而脱离学生,偏离教学目标。这样不仅不能帮助学生理解知识,反而带来不少干扰因素,耗时费力,致使教学效率低下。

1.有效的材料应具较强的目标指向性

[案例1]一年级《认识钟表》教学片段

屏幕出示各种圆形钟表,有挂钟,也有台式钟。钟面上有数字的,也有只有点的;只有12大格的,也有大格、小格都有的;有时针、分针的,也有时针、分针、秒针都有的……

师:让我们先一起走入钟表王国,看看它们都有什么相同之处。

生:老师,这些钟都是圆形的。

师:还有吗?

生:这些钟都有针。

师:看得真仔细!短而粗的叫时针,细又长的叫分针,大家看着钟面一起说一说。

生:老师,有些钟面有三根针。

师:最细最长的是秒针,我们再看看还有什么相同?

生看了一会答不上来。

师:钟面上都有数字和格子。

生(小声):有些只有点啊……

学习材料的选择,直接影响学生对新知识的学习。一年级认识钟表的目标是让学生学会认识整时,知道钟面上有时针、分针、12个数、12大格。上述案例中,由于教师所选的材料没有摈弃一些可以避免的干扰因素,如外形、秒针、小格等;又没有很好地指向共性的本质,即“12个数字,12个大格,时针、分针的特点”。正是由于教学材料的选择没有很好地与教学目标匹配,致使学生在新知学习中一直游离于教学目标之外。

2.有效的材料应是简约而丰富的

学习材料是学生个性思维的依托,它不但调节学生的学习情绪,同时暗示着学习方法。有效的学习材料具有丰富的内存,它没有华丽的外衣,却有充分的延伸性,使学生有效展开数学活动。

[案例2]四年级《空间与图形复习》片段

①谈课导入

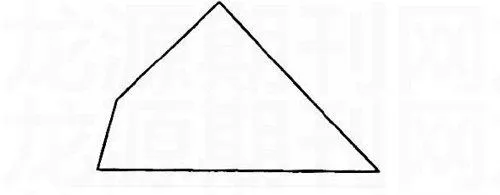

教师出示一张不规则的四边形纸。

师:老师带来了一张纸,这是一张什么形状的纸?

生:四边形。

师:我们还认识哪些特殊的四边形?

生:正方形、长方形、平行四边形、梯形。

师:你能将这张纸变成刚才所说的那些图形吗?

生:能。

师:你们打算怎么做?

根据学生汇报逐一出示:

师:你为什么这么做?

生说依据。(结合学生回答简单回顾这四种特殊四边形的特点,渗透垂直、平行知识)

师:看来我们所学过的这些图形各自都有不同的特点,你们能不能来做一些整理呢?今天我们复习《空间与图形》的有关知识。(揭题)

②小组合作探究。利用不规则四边形,通过折折、画画、量量等形式整理记录所选对象的有关知识及相互联系。(略)

以上复习课教师选取了学生能较容易响应的模型材料,引入与展开都是通过操作一张四边形纸,它涵盖了本单元复习的核心教学目标,将正方形、长方形、平行四边形、梯形和垂直、平行的知识点巧妙地串联起来,使学生在操作中谋求解决问题的方法,经历了数学知识的整理、比较与深化过程,目标就在简约的材料探究中得到有效落实。

二、采用合理方式呈现学习材料为落实目标服务

有效的学习材料还需要合理的呈现。学习材料的呈现方式在提供教学情境、提示教学方式等方面发挥着积极的作用。教学中对相同材料的不同组织,学生经历学习的过程截然不同,取得的教学效果也大相径庭。抽象的材料要直观呈现,静态的材料要动态呈现。

三、在材料运用中适度引导为落实目标服务

学生面对教师精心选择组织的学习材料,有时会遭遇思维障碍,因此在学习时离不开教师的必要指导。但教师何时介入,如何把握指导的度直接影响学生的学习。

1.恰到好处地介入

教师应全身心投入学生的学习过程,当学生迷惑不解、处于困境时要对知识材料的呈现方式和加工处理方式做进一步的增删调节。

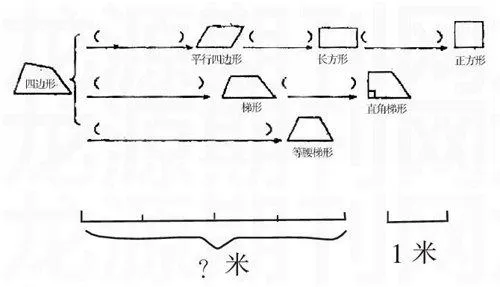

如在《空间与图形》的复习教学中,为使学生更好地理解“平行四边形、长方形、正方形、梯形”的内在联系,在综合练习环节,我呈现了下面的练习材料。

请你填一填,说一说:

原以为在复习图形特征后学生都能顺利解决。练习中却发现有的认为这些图形位置排列不对,无从下笔,有的将图形特征不加筛选全填入括号。究其原因主要是学生对题目的意图不明确,对这些四边形的内在联系不理解。

2.恰如其分地扶放

有位教师在上《长方体的体积》一课时,不仅学习材料设计巧妙,而且课中对学生的引导恰到好处,使学习材料的作用发挥得淋漓尽致。

[案例3]《长方体的体积》教学片段

课一开始,教师直接呈现一条线段。

师:有几米?你是如何知道的?

生:4米,用1米的米尺量了4次。

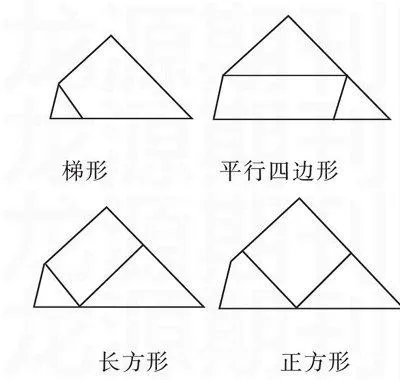

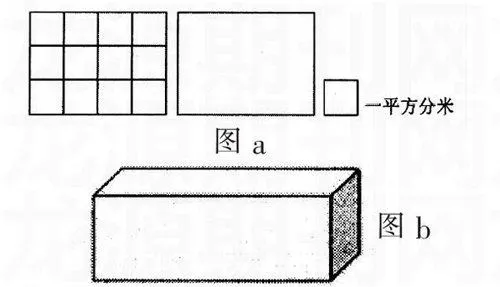

师:出示一个长方形(如图a),长方形的面积是多少?你是如何知道的?

生:12平方分米,因为用面积为1平方分米的正方形去度量,需要度量12次。

师:12次可以怎样直接地用算式表示?为什么?

生:4×3=12,因为每行个数×行数=总个数。

师:即长方形面积=长×宽。

师:出示长方体(如图b),长方体的体积是多少?要知道长方体的体积,你有什么好建议?

片段中教师对学习材料的使用采取了由扶到放的指导策略。先对前两个材料的学习作了必要引导,将线、面的度量统一起来。当探究长方体体积时,教师未呈现度量单位,由于有了前两个材料的迁移,学生自然想到要用体积单位去度量,体会到线、面、体的测量的实质是相同的,都是用相应计量单位去度量,有几个计量单位,其数量就是几。在面积度量中又回顾了长方形面积计算公式的推导,渗透了必要的方法指导,学生对长方体体积的探究跃跃欲试,目标达成就水到渠成。学习材料的使用效度往往会影响学生对数学知识的理解和数学能力的形成,这一过程中教师如果关注不够会造成一知半解,引导过度则会越俎代庖,需要我们教师正确把握。

总之,我们在选择学习材料、运用学习材料时,只有做到眼中有学生,心中有目标,才能保证选择合适、运用合理、指导适度,才能最大限度地发挥学习材料的功能,达到预期的教学目标,提高教与学的效果。