让语文成为培植创新苗子的园地

2011-12-29 00:00:00熊生贵

小学教学研究 2011年9期

一、十年课改,语文教学正成为创新能力培养的土壤

在“知识经济已见端倪”之际,“创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力”,成为一种关系国计民生的基本共识,创新教育也就成为基础教育中各学科教学的重中之重。课程改革十年来,广大语文教育工作者在积极思考,锐意探索,使语文教学中落实创新精神和创新能力培养由理念变成了一种行动,取得了不容忽视的成绩。

1.语文课程标准期待创新精神和创新能力培养

《语文课程标准》是语文教学的小宪法,是语文教学的风向标。21世纪之初出台的《语文课程标准》就是站在国际视野和最前沿的教改阵地上,提出在语文教学中加强创新教育、培养学生的创新精神和创新能力的基本理念,这就为语文课改着力创新教育起到了很好的导向作用。

《语文课程标准》在“前言”部分,鲜明地指出现代社会公民必备素质中,“创新精神”首当其冲,语文教育必须为造就这样的新人“发挥重要作用”。这就将创新教育摆在了语文教育分内职责之中。

在“总目标”部分,用第四条的内容,明确地要求“在发展语言能力的同时,发展思维能力,激发想象力和创造潜能”。创造(创新)教育设定为目标,就不是一种倡导性导向,而是一种硬指标要求。

在“教材编写建议”部分,用第四条提出教材要“有助于激发学生的学习兴趣和创新精神”,这是对语文教学提出条件性的要求,因为教材是实施教学的载体性条件。

在“课程资源的开发与利用”“教学建议”“评价建议”等部分,a强调为促进语文教学中的创新教育,“语文教师应高度重视课程资源的开发与利用,创造性地开展各类活动”,“创造性地理解和使用教材”, 将语文课程建设成“开放而富有创新活力的”课程,并“充分发挥师生双方在教学中的主动性和创造性”,以“创造性的行动”培养创造性,“注重开发学生的创造潜能,促进学生持续发展”。

为了在教学中充分实现创新教育,课程标准用第三条理念来统帅语文教学必须进行重大改革,“积极倡导自主、合作、探究的学习方式”,并具体要求“爱护学生的好奇心、求知欲,充分激发学生的主动意识和进取精神”等。在具体各领域的教学要求中,课程标准都特别强调培养学生的创新精神和创新能力。写作是学生“认识世界、认识自我、进行创造性表述的过程”,写作教学“要求学生说真话、实话、心里话,不说假话、空话、套话。鼓励学生写想象中的事物,激发他们展开想象和幻想”,“减少对学生写作的束缚,鼓励自由表达和有创意的表达”。语文综合性学习,是课程标准导向语文教学进行重大改革的措施,“是培养学生主动探究、团结合作、勇于创新精神的重要途径”,其实施“特别注重探索和研究的过程”,其“评价应着重于学生的探究精神和创新意识”。

从上述梳理可以看出,《语文课程标准》期待通过语文教学这一片园地,精心培育学生的创造性幼苗,开发学生的创造潜能,鼓励学生的创新精神,初步培养学生的创新能力。

2.整个课改包括语文课改为培育创新苗子提供着土壤、雨露和阳光

实施创新教育,培育学生的创造性(创造力),首要的是给创造(创新)种子(或幼苗)提供适宜的土壤、雨露和阳光。研究表明,创造或创新是健全(健康)的人与生俱来的天然禀赋,“创造性就像种子一样,它需要一定环境,包括土壤、气候、科学的灌溉、施肥、培养才能发芽、生根、开花、结果。”

十年课改,特别是语文领域的课改,已初步为学生创造性种子的培育提供了较为适宜的环境因素(特别是土壤、雨露和阳光)。首先,从师生关系上,“学生是学习与成长的主人”这个观念已深入教师心灵,教师是学生学习与发展的促进者和引导者,是他们的向导、顾问、益友和伙伴,在这个基础上,优秀的语文教师和良好的语文教学,已经建立起平等、民主、和谐、合作的师生关系,这是一个重要基础。其次,创造力生长需要的氛围是理解、尊重、宽容、赞美等,课改十年,广大语文教师致力于生命课堂的建构,这样的课堂状态,正在成为一种课堂主流文化导向,是大家的一种基本追求。优秀语文教师在教学中不断地鼓励儿童思考、想象、尝试、探索和发现等,从而孕育创造力种子并催生其发芽、生根。再次,课改实施的发展性评价,弱化了评价的甄别和选拔功能,强力导向促进学生的发展,这极大地呵护了学生创造力种子的生长发育。特别是发展性评价主张的以人为本的价值取向,强调评价目标、内容、方式、主体等多元化,尊重发展差异,遵守激励性、民主性、自主性等评价原则,极好地保护了学生创造性种子完好不受损并自然促进了它的生长。

3.优秀语文教师在努力通过语文教学促进创新苗子的生长

十年来,语文教学在课程改革的背景下,优秀语文教师不仅营造了利于创造力种子生长的环境,还有意识地通过适宜的方式实行创新教育,培植创新苗子,促进创造力的良性生长。纵观广大优秀语文教师的探索性做法,概述起来主要是:

(1)教师在教学中通过巧设启发性问题、营造挑战性情境,激发学生的创造兴趣,鼓励学生的创新精神。

(2)充分挖掘教材中的创造性因素,培养学生的创新思维能力。如利用《司马光》中的逆向思维,《称象》中的求异思维,《田忌赛马》中的变异性思维等因素就可以对学生进行相应的创新思维培养。

(3)依托文本教材的阅读教学,或自创性的口语交际、写作活动,以言语活动为基本载体,通过强化创造性联想、创造性想象等,培养学生的创新能力。

(4)将语文课构筑成活动课,让学生在生动有趣而体现自主参与的活动中学习,从而发展多方面的能力包括创新能力。如画面感强的课文可以读读、画画,诗歌可以读读、背背、唱唱,童话和情节曲折的故事可以读读、演演,学生在画、唱、演中,不仅能加深对课文内容、思想、情感的体会,而且能发展语言,激发想象力和创造力。

(5)改变课堂教学模式,追求开放的教学格局,以促进创新能力的培植。有的教师这样做:①淡化书本权威和教师权威;②鼓励个性和独特,允许多元思维并存;③教师做到“五不”: 凡是学生自己能看懂的,教师不教;凡是学生自己能学会的,教师不教;凡是学生自己能探索出结论的,教师不教;凡是学生自己能做的,教师不做;凡是学生自己能说的,教师不说。在这样的教学中,鼓励质疑,培养学生的质疑能力,通过让学生指瑕、挑刺,从而培养学生的创新精神和创新能力,成为一种基本的教学表现。

(6)建设开放的语文课程,积极开展有利于学生创造、创新的活动,促进学生的全面发展。如放手让学生创办自己的报刊、电视台、广播站、少儿剧团(课本剧),主动充当小编辑、小记者、节目主持人、小演员的角色,使他们能够独立地运用所学知识,为自己的“小社会”服务,发挥主人翁精神,创造性地开展工作。

二、未来改革,能力为重背景下凸显创新能力培养

十年课改,创新教育落实在语文教学中,广大语文教师有了基本的共识,大多数语文教师在自觉或不自觉中,表现出对学生创造性幼苗的呵护,至少没有有意扼杀和掐断创新幼苗,优秀教师则在有意唤醒学生的质疑、批判意识和探索、创新欲望,培养学生的创新思维、创造性想象、探究能力、自主实践活动能力等,鼓动、鼓舞学生的创新精神,甚至有意促成学生创造性个性的形成,从而有力地推进了创新教育在语文教学中的进程。这是一个基本的估价。但是,语文教学体现与彰显创新、推动创造教育,无论意识和行动,只是一个从“无”到“有”,“有初步成绩”的过程,离理想愿景还相差甚远。

1.过去知识为重背景下,创新能力培养注定处于弱势

当今世界上教学的基本格局,简单地说,呈现出两种样态:一是“知识中心”,即以知识为主轴和线索展开教学;二是“能力中心”,即以能力为主轴和线索展开教学。发达国家的教学是后者,而我国是前者。

“知识中心”的教学孰重孰轻,其实不言而喻:知识最重要,教学的主要行动是教师教知识、学生学知识,其余的都是附属,如果说,有能力培养,那只是知识学习的副效应、附属产品而已。

课程改革就是想改变这一格局,想弱化知识的“传”与“受”,加强学生能力的培养,甚至促进学生作为“人”的多方面因素的全面、协调、优化地发展。

然而,一种基本格局要打破,并扭转而形成另外一种格局,何其难矣!

应该说,小学语文教学其“扭转”与形成新格局的进程,要优于其他中小学学科教学,但是从中小学整个语文教学来看,从全中国所有语文教师的语文教学来看,这种基本样态是没有根本性的大变化的。

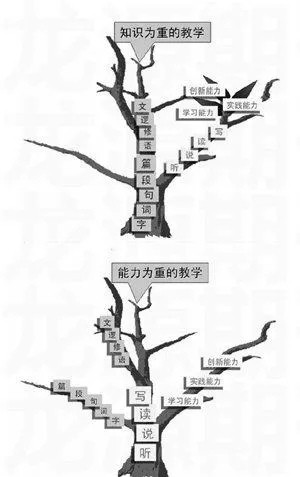

“知识中心”的教学对应到语文教学中,其展开状态如图所示:

好比语文教学的整个状态是一棵树,构成树主干的是语文知识“字词句段篇”和“语修逻文(语法、修辞、逻辑和文学)”,这个体系已经在我们教学的意识中根深蒂固,我们太习惯于依照这样的线索来展开教学了。就说阅读教学“教一篇课文”吧,任何一个语文教师想都不用想,就知道要让学生认识课文中的生字,理解其中的新词,再来读懂句子、段落甚至全文,如果说还要讲究以“例”得“法”,那就再来体会其写作特点等。这样的教学思维下,重视听说读写能力的教师,可能还在阅读教学过程中加强某些(个)能力的训练,至于超越学科技能(听说读写)之外的各种能力培养,包括创新能力培养等,全凭教师的自我觉醒和自觉行动,情愿时乐意时多做,反之少做或不做。因为“知识”(包括学科技能)始终是硬指标,所以要强势行动,而“能力”是软指标,注定是弱势行动。

因此,创新教育包括创新能力培养,在“知6kulnl1rDxdDli1kXzxY26jUDZLbJLcmzgSRxfxhPoM=识中心”、注重知识或以知识为线索、为重点的教学状态下,只能是教学改革先驱者所为,只能是优秀语文教师的“良知行动”,就整个语文教学状态而言,它肯定是处于薄弱的状态,也就自然不可能取得辉煌的成绩。

2.将知识为重扭转为能力为重,方能强化创新能力培养

在十年课改可以画一个句号之际,我们迎来了国家发展的“十二五”开局,《国家中长期教育改革和发展规划纲要》颁布并即将展开实施了,这个“纲要”在“教育改革发展的战略主题”中提出三个“坚持”,即“坚持德育为先”“坚持能力为重”“坚持全面发展”,这样,“能力为重”“强化能力培养”成为教学改革的大趋势。

“能力为重”的教学,意味着将“知识中心”再进一步扭转,弱化与减轻知识的教与学,教学的展开以能力为线索,知识的学习只是能力培养的载体,能力培养成为教学的硬指标,学生获得知识是教学中能力培养的副效应。

“能力为重”的教学,对应到语文教学实施中,应该如图所示:

上图中,语文教学的整个状态还是比做一棵树,构成树主干的是听说读写能力,最重要的次枝干是上述规划纲要提出的三大能力:学习能力、实践能力和创新能力。这样,教师的教学思维就变了,还以阅读教学“教一篇课文”为例,教师教学的出发点与归宿是,依据文本,要着力训练(是充分调动学生主体性的自主训练)学生的哪些语文能力和超越语文的其他能力(包括创新能力)。当然,阅读(理解)文本是学习的载体和过程,语言的学习、运用和积累是师生行动的线索,听说读写基本功训练是显现出来的主要行动方式。

这还不是能力为重教学的理想状态,更高一点的境界如图所示:

这样的教学,语文学科的基本能力“听说读写”和学生发展的重要能力“学习能力、实践能力和创新能力”两条线索并列成为“教学树状”的主干,甚至可以说,“听说读写”能力就可以融入到“学习能力”和“实践能力”之中,只是为了显现学科特性而突出“听说读写”能力。因而,教学的展开就是以“学习能力、实践能力和创新能力”为线索和路径,其余的各方面(含知识)都只能是枝叶。

如此,教学状态必须大变革了,这样的语文课堂必定是自主课堂,教学是在自主学习的流程中展开的,学生运用教师教会的学习方法,自主学习、互动交流、强化训练,教师教知识弱化为“少”甚至“无”,所教主要集中到“方法”(如阅读教学重点是教如何阅读理解、如何交流展示、如何互动训练等),教师常态化的角色行动是组织和引导学生在自主活动中练“能力”,这里的“能力”重点是语文能力,还包括整个学习能力乃至实践能力和创新能力等。

教学变为这样的常态,学习能力、实践能力和创新能力培养成为我们时时盯着的目标和着力的方位,那么,包括创新能力在内的能力培养,就成为教学和教师必须的“自觉行动”(非良知行动)了,创新教育在整个语文教学界的全面“自觉行动”中就能得到充分保障了,广大学生的创造性幼苗就真正可以得到充分地呵护和培育了。