生涯规划请从0岁开始

2011-12-29 00:00:00黄天中

基础教育参考 2011年1期

小语分享:

一颗握在手心的种子不会长大,一颗被丢到土里,承受日晒雨淋的种子却会发芽。放手真的很难,但放手后,满身泥土的种子却开出了令人惊艳的花朵。

教育是全时、全程的,不论孩子是幼儿、小学生、中学生还是大学生,父母都要尽可能接近孩子,有真实情感的流动,在日常生活中树立各种精神与人格的典范。透过不同的家庭、社群、社会、自然的互动,孩子学会纪律,体认生命更丰富的可能。

记得松开孩子的手,学习望着孩子茁壮的背影给予祝福;记得在需要时,张开双臂给予孩子无穷的力量与支持。

一、 为什么生涯规划要从0岁开始

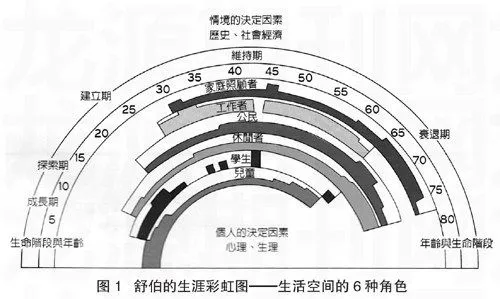

1.舒伯生涯彩虹图:从0岁到生命成长的最后阶段

美国生涯大师舒伯创建了著名的生涯彩虹图(见图1),他将人一生的生涯分成成长期(出生~14岁)、探索期(15~24岁)、建立期(25~44岁)、维持期(45~64岁)、衰退期(65岁以后)5个阶段。依据生涯彩虹图,一个人一生中扮演各种角色,就如同一条彩虹同时具有许多色带。在彩虹图中,每一阶段都有其显著角色和必须完成的任务:出生至14岁,孩童开始发展自我概念,这是成长阶段;15岁至24岁为探索阶段,青少年通过学校的活动、社团休闲活动、社会实践等机会,对自我能力及角色、职业作一番探索;25岁至44岁,是建立阶段,确定自己的“位子”。彩虹图的纵向层面由一组职位和角色组成,分成儿童、学生、休闲者、公民、工作者、家长6个不同的角色。彩虹图很好地表示了各个角度的变化,角色之间是相互作用的,某一阶段角色上的成功,能带动其他角色的成功,反之,一个角色的失败,也可能导致另一角色的失败。而且,为了某一角色的成功付出太大的代价,也有可能导致其他角色的失败。

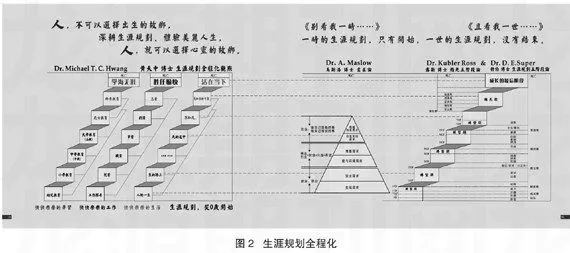

2.一时的生涯规划,只有开始;一世的生涯规划,没有结束

在我们生命的每时每刻生涯规划都在进行着,直到我们生命成长的最后阶段,它是我们不可缺少的。而在我们的一世影响中,生涯规划更是时刻需要。一世要留下来的是精神的传承,是理念的继续,是志业的传递,这些都更需要我们在一时中对一世作生涯规划。

在一时一世的生涯规划中,我们认为,可以分为幼儿、小学、中学(中职)、大学(高职)、终身教育5个阶段(见图2)。因此,家长们从孩子出生开始,就应该有帮助他们做好生涯规划的意识。尤其是在0~6岁之间,因为孩子以后会成为什么样的人,很大程度上取决于小时候的教育。中国著名儿童教育专家陈鹤琴先生曾经说过:“幼稚时期是人生最重要的一个时期,什么习惯、知识、技能、言语、思维、态度、情绪都在此时间打下基础,它是决定将来人格、体格的重要因素。”风靡全球的蒙特梭利教育法也有一个最本质的理念,就是“0~6岁定终身”。可见,在对儿童早期教育重要性的认识上,中西方的看法可谓不谋而合。人生的第一个六年,是生长最快、模仿力最强、想象力最丰富的阶段,是人一生中智力和才能发展的最佳期,也是人格形成的关键期。这段时间的积累就像给房子打地基,直接决定了最后房子的质量。如果孩子在这个阶段基础打好了,就会在体质、智力、品德等方面得到综合发展,养成良好的习惯,练就坚强、乐观、自信的性格,并最终长成鲜艳亮丽的奇葩;相反,如果这个时期没有积累好,孩子就会在以后的发展中出现羸弱、胆怯、悲观等弱势现象,在以后的发展中可能处处受制,缺乏竞争力。

3.生涯规划从0岁开始,关键在父母、孩子(学生)、教师三者平衡

在幼儿期,生涯规划教育的关键在于父母、孩子(学生)和教师三者的平衡。这个时期,如果家长适时合理地给予孩子教育和训练,就能促进孩子大脑的健康发育,也能为孩子智力发展奠定良好的基础,同时能加速提高孩子的智力水平。反之,这个时期缺乏科学适时的教育,或进行不良的教育,即使孩子具有很好的条件,也会有损其大脑的健康发育,甚至造成难以弥补的损失。

二、 幼儿生涯规划的内容

1.家长和老师培养孩子的习惯和行为,一起学习,一起成长

幼儿生涯规划并非是要在孩童时期就让孩子选定发展方向,为将来的职业生涯进行具体规划,而是在幼儿园阶段,家长、教师、幼教工作者要帮助孩子养成良好习惯,培养其正确的行为,了解自己和周围环境的关系,让孩子学会尊重生命,培养其人际交往的意识。教师、家长必须具备这样的意识和态度,并在此过程中和幼儿一起学习,一起成长,教给其基本的生活技能,为其将来走向社会、适应社会发展,获得生活、事业的成功奠定基础。

家长需要有意识地培养孩子的自我意识及成长意识。幼儿对自己积极的认识来源于家长、教师及其他大人的尊重、认可和鼓励,从而形成积极的自我意识和自信心,形成良好的自我价值感。反之,消极的自我意识会使幼儿胆小自卑,缺乏自尊心、自信心。幼儿期自我意识发展在4至5岁非常迅速。家长和教师要经常交流,全面了解孩子,并通过教育使幼儿知道自己在渐渐长大,自己的身体、外貌、生活、学习能力都在变化,培养幼儿喜爱自己的情感,并且愿意在集体面前表现自己的特长。家长及教师可用看成长照片、讲小时候的故事等方法,让孩子思考自己能做的事情,培养自己的事情自己独立去做的能力。同时,要注意培养幼儿的感恩意识,给幼儿表现关心的机会。要让孩子知道健康成长需要的条件,如好好吃饭,按时睡觉、起床,每天快快乐乐等。

父母要了解幼儿的年龄特征,投其所好,有意识地与幼儿进行各种相关的教育交流、劳动交流、技能技巧交流、生活经验交流、情感交流等。帮助孩子学习的内容很多,如了解交通规则;认识钱币,思考怎么使用零用钱;关心环保问题,比如不用一次性筷子;通过排队来学习遵守社会公共秩序;在游戏中学会如何与他人合作;了解父母工作性质、环境、内容等;让孩子认知怎样能找到朋友;帮孩子编织幼儿园的记忆;带孩子到商场、超市逛逛,让孩子去结账,主动和服务员进行语言交流等;带孩子感受大自然的美;父母可以通过自己与他人的交流方式让幼儿观察模仿,如热情待客;让孩子帮忙做家务,开展做家务比赛等。让幼儿做家务有很多好处,如可以掌握基本生活技能,增加生活幸福感,培养孩子的责任感,让大脑在劳动中得到休息等。孩子在四五岁时最喜欢帮助家长干活,这时就应该有意识地培养其参与家务劳动,如果9岁以后再培养容易产生懒惰情绪。家长要根据幼儿的不同年龄阶段,安排不同的劳动任务。

父母可以在日常生活中采用一些小技巧,使孩子更容易接受父母的家教。比如让孩子通过图片故事、生涯故事、角色扮演、情景体验等,判断哪种行为或做法比较好;去旅游时可以让孩子认知交通工具、各民族的风俗习惯……总而言之,家长要抓住5个字:“玩”,常陪孩子玩,形成良好的亲子关系,捕捉孩子的好奇心;“乐”,让孩子时常感到快乐,找到他感兴趣的东西并积极利用;“视”,注重培养孩子的阅读习惯,同时注重自己的身教;“听”,让孩子多听音乐,多开展亲子阅读;“动”,让孩子做各种适龄运动,多触摸各种安全的物体,如上下楼梯、爬滑梯、踢球等。

2.让孩子有一个快乐的生涯

对于孩子来说,快乐的生涯是非常关键的,快乐生涯会让孩子懂得爱自己,爱别人,爱这个世界,珍视生命的美好与可贵,分辨轻重缓急,也有勇气面对未知的未来;会让孩子认清自己在世界上是独一无二的,欣赏自己的特长,接纳自己的短处,以勇气和信心面对困难。

三、好父母需要哪些素质

1.父母对孩子应该是“有限责任”

我教授生涯体验课时,总有学生向我倾诉“父母希望我继承他们的事业,但我不喜欢”,“爸爸以前考不过会计师考试,现在要我好好考,我若坚持自己的决定,他们会不开心”……这些学生郁闷、伤心,甚至流泪。父母要经营好亲子关系,可以采用探索教育、体验式教育,比如和孩子一起做顿饭,像我每周末都尽量抽时间跟儿女一起打高尔夫或者到郊外骑车。家长要明白孩子遇到的问题和自己不一样,所以心态要开放,遇到问题先详细了解,再解决问题。父母特别要有同理心,也就是做父母的要感同身受,要设身处地把自己放在孩子的角度立场去客观而不是情绪化或自以为是地分析问题,此外,应保有各自的空间。所以,父母对孩子应该是“有限责任”。有限责任态度是指父母不会全包孩子的事情。在美国,父母对子女只承担“有限责任”。父母不会全包孩子的事情,子女必须承担一些家务。如旅游费用子女要打工赚取;18岁以后独立面对生活、学业和工作。中国父母对子女的照顾往往是“无限责任”,从孩子出生到成年,他们把孩子的一切都包下来了,如洗衣、做饭、陪读,供孩子上大学、出国、结婚等。“有限责任”的父母应该让孩子有四个“懂得”:懂得自身的价值,懂得对自己的责任,懂得足够的性知识,懂得尊重他人和守法的行为,也就是要懂得做一个利他、利我的人。见图3。我们要学会做一个有限责任的家长,对子女的教养方式上,让孩子们体验式学习,培养他们更好的独立学习和生活能力。

2.让孩子多看,多做,多体验

家长要让孩子多看,多做。让孩子与大自然亲密接触,体验农村或田园生活;鼓励孩子们参加学校社团或前往国内外游学或参加夏令营或参加志愿者等社会实践,让他们在不断的感受和体验中快乐成长。

四、好老师需要哪些素质

家长要想成为一名好老师,必须得具备帮助孩子成功、重视个别差异、采用成长曲线考量孩子成绩等三方面的必备素养。

1.帮助孩子成功

我小时候上课很调皮,喜欢讲话。每次上课我一开口,老师就抓着我的胳膊,前后左右摇晃。多年后,同样的事情发生在我的一位学生身上,于是,我就不断地安排学生参加一些演讲,让学生的口才得以发挥,结果他成了一位优秀的演说家。所以,父母们要想帮助孩子做适合他们的生涯规划,就要弯下身来了解孩子、尊重孩子的个体差异。孩子可能无法在考试中取得高分,无法在演讲中口若悬河,无法在人群中左右逢源……这都没关系,因为他必定有自己擅长或者喜爱的东西,只是家长们没有发现而已。尤其是点子多、想法独特的孩子,他们或许不如别人文静乖巧,但是如果引导适当,将会是个潜力无限的孩子。父母要做的就是依据孩子的特质提供不同的机会和环境,帮助孩子充分发挥所长。

2.尊重孩子个别差异

关注孩子的差异,除了智能差异之外,还应了解与教育相关的其他差异。如孩子认知风格的差异,反应速度和方式的差异,知觉方式的差异等,所有这些差异可能导致孩子的学习在速度、精确性以及在学习品质方面的差异。承认并且正视孩子的差异,就是要尊重孩子,把孩子当成完整的人来看待,做到因材施教,促进每个孩子的成长进步。

3.重视孩子成长曲线

此外,一个最好的老师还要重视孩子的成长曲线,不要以过去的成绩、过去的档案记录来衡量学生。我小时候,一次结业考试只考了61.27分,妈妈为此带我出去郊游吃大餐。妹妹很不理解,61.27分是高分吗?妈妈说:“我原以为他只能考60分的,现在能考61.27分,这就是进步,值得表扬。”当年在美国读研究生时,我的教授帮平均分89分的我申请了奖学金,而没有把奖学金给那位平均分97分的同学,因为那位好老师关注的不只是我的绝对分数,他的理由是我的成绩比大学时进步了20多分,而那位同学只进步了5分,他从成长曲线角度看到了我的努力。

可见,好父母要成为好老师,需要不断加强自身的修养,深入了解自己孩子的特点及特长,并帮助他们正视成长中的问题和困惑,最终实现快乐生涯。

生涯规划从0岁开始,处理好父母、孩子(学生)、教师三者的平衡,在孩子(学生)成长过程中培养其习惯和行为,用“有限责任”养育孩子,帮助孩子成功、尊重孩子个别差异、重视孩子的成长曲线。

作者系美国纽约州库克大学(合作办学项目)中国总校区行政校长,中国国立华侨大学董事会海外董事、博士生导师

(责任编辑 王永丽)